混合媒介電子音樂套曲結構特征研究

——以沈葉作品《Sword》為例

劉晶晶

(武漢音樂學院,湖北 武漢 430060)

混合媒介電子音樂套曲結構特征研究

——以沈葉作品《Sword》為例

劉晶晶

(武漢音樂學院,湖北 武漢 430060)

混合媒介電子音樂套曲《Sword》是中國新生代作曲家沈葉創作的委約作品,曾于德國公演。此曲為一種類似套曲的多樂章作品。其中聲音材料有長笛、鋼琴與電子聲部。其如何從整體結構此作品是值得研究的方面。本文將從樂譜音響入手,從各個環節對此作全方位的分析,重點在曲式結構方面,探究其與傳統的聯系以及可能性的創新思路。最終,挖掘分析總結出其完整的音樂結構及其音樂組織方式。

混合媒介;電子音樂;曲式;套;組織方式

引言

混合媒介電子音樂是當今電子音樂的主要形式,在這類音樂中,除了電子音樂技術中的各種變形手段外,傳統作曲技術中的音高、節奏等因素任然占有一定的比重。其中,曲式結構乃至音樂結構的整體構思是創作的基礎。對于此領域的相關研究有些論文有所涉及。從此角度對電子音樂專門加以研究,對于我們更好的把握其創作中的結構構思等方面有較大的指導意義。本文試圖通過對電子音樂套曲《Sword》的研究,從材料、音響等各方面要素進行分析歸納總結,探究電子音樂套曲形式與傳統曲式中相關內容的聯系以及可能性的創新思路。

一、關于作曲家與套曲相關

作曲家沈葉:沈葉,青年作曲家,上海音樂學院作曲系教師,音樂理論研究者,國家公派2011柏林藝術大學訪問學者。畢業于上海音樂學院作曲系、鋼琴系。沈葉的作品在大陸、港臺,歐美和東南亞多次上演;與許多著名指揮家和知名交響樂團、室內樂團均有過合作;沈葉近年的主要作品及著作有:交響詩《紀念》、《交響序曲》;室內樂《戲影II》、《戲影III》;專著《音色分析的前提與分析模型的建立》等。作品《鑄劍Sword》是上海音樂學院2009年違約沈葉創作的作品。

二、宏觀解析作品《Sword》結構特征

《Sword》——為長笛、鋼琴與預制電子音響實時調制而作,公演于2010年德國漢堡。該樂曲有六個部分,每個部分相對的獨立,有明確的標題、明顯的停頓,這與單樂章混合套曲形式基本符合。

(一)樂曲結構剖析及各部分的關系

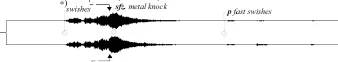

樂曲的第一樂章《鑄劍》0~2′,它集中陳述了樂曲的各種基本材料。其中包括:引子0~20″使用電子聲部模仿擊劍的聲音,長笛聲部滑奏做風的聲音(nearly without note aelian sounds)到20″處鋼琴聲部以大二、増四的音程關系進入,增加的緊張度,緊接著是長笛聲部連續的就連音進行,從整個第一樂章來看主要在陳述兩個材料,第一個是電子聲部的擊劍聲:

第二個是九連音的長笛聲部。

樂曲的第二樂章《風》2′~3′三個聲部交替的出現,隱藏著復調的思維,第一樂章和第二樂章整體可以看似一個呈示部。

樂曲的第三樂章《遁/蜜蜂的排衙》、第四樂章《有墳,但草地上還有野百合》、第五樂章《鼎中舞》為全曲的中心,看似于展開部,要集中在高頻,全曲的高潮出現在第五樂章,這一部分貫穿擊劍的聲音,在呈示部出現的材料,在展開部繼續使用,還結合了其他的變形手段,在第三樂章中,5′40″到這一樂章尾,電子聲部以pad的形式持續,也似于傳統音樂中的持續音聲部。

樂曲的第四樂章,整個樂章停留在鋼琴聲部,以點狀的音型出現,至8′處出現持續音聲部。樂曲的第五樂章,原以消失的電子聲部和鋼琴聲部,又出現在這一樂章,節奏更加緊湊,速度加快,音階式的琶音增多,電子聲部不間斷的持續到樂章尾部,擊劍的材料一直持續,長笛聲部與鋼琴聲部交錯進行。樂曲的第六樂章《風》從小標題來看就有再現的意味。速度變慢,長音持續,風聲的模仿,與第二樂章有很多相似之處,類似于傳統音樂中的再現部,當然不是完全再現,部分在現,六個樂章動靜結合,每個樂章快要結束處,都有淡出,相接非常自然,每一樂章都應照應標題,總標題為鑄劍,作曲者把擊劍這一主題應用到全曲中,環環相扣。

從以上分析可見,樂章Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ為樂曲的中心部分,時長也相應的增加。聲學樂器(傳統樂器)與電子聲部的結合,聲學樂器的音響特征使其能更好地表現音與音之間的特定關系,而和聲、調性及主題的構成及發展都是以音與音之間的特定關系為基礎。結合預制的電子聲部會更富有表現力,電子聲部效果器的使用,加上音頻材料的拼貼,混響的加入,使畫面感增強,例如第Ⅰ樂章《鑄劍》“swishes”沙沙聲,類似于刺劍的聲音,有一定的畫面感,再如第Ⅱ、Ⅵ樂章《風》首先是用軟音質樂器長笛來模仿風的聲音,電子聲部也是伴有沙沙聲,仿佛是細沙被風吹走了。

(二)《Sword》單章套曲音樂結構特征

電子音樂《Sword》處理手法上看,雖然這首作品中也有類似動機或樂句的段落存在,也有呈示、發展、對比、再現的完整過程;但是,在樂曲的變化發展過程中,除了傳統意義的分裂、綜合、變體、派生、以及對位、倒影、逆行基本手段以外,電子音樂的處理手法及其相關要素,諸如波形的拆解、拼貼、變形、伸縮、以及合成、倒相等也起到了重要的作用,甚至可以說起到的是一種決定性的作用。由于其處理的對象是以毫秒計算的波形,其變化往往是迅速快捷的、音響瞬息萬變,再加上作曲者又常將極短時值的不同音響加以組合,便使得這些處理手法顯得高度“微觀化”和“科技化”,并明顯有別于傳統技術手段。等等這些,對于該樂曲在結構上所形成的單章套曲形式有實際的影響,并形成了該樂曲特有的一些結構特征。

四、結語

在當今音樂創作中,電子音樂作為一種相對嶄新的媒介,其可挖掘的“潛質”可以說是無窮,特別是當與傳統要素加以“貼切的”融合及混合,對其媒介要素可起到某種催化劑作用。因此,通過分析該作品,一定程度上能啟發我們今后在實際創作中對于作品整體結構的預制和控制進行多元化的思考和實踐,挖掘多樣的音樂結構力的可能性,提供一種宏觀的結構思維方式。由于本人對這方面的研究還不夠滲透,還需進一步的學習和深入,希望在以后的學習中能有更深層次的研究成果。

劉晶晶(1992—),女,土家族,湖南省張家界市人,在讀學生,研究生。