“村落+”時代侗寨的打開方式

何涵妃

肇興發展大眾旅游,成為黔東南最炙手可熱的侗族文化觀光地;地捫選擇細水長流,讓在地文化保育與傳承先行,吸引了不少中外研究者的關注。與這些早早被發現與贏得關注的黔東南侗寨不同,堂安、銅關與黃崗似乎更像黑馬。外界力量進入侗寨,尋找支點,撬動鄉村價值的再輸出,為侗寨的發展模式提供了更多樣的探索。

堂安在上,旅游在下

來肇興游玩的人,自然不能錯過堂安,沿山路而上,不過十分鐘的車程。坐落在弄報山半山腰的堂安侗寨,海拔935米,山林遠近錯落,不大的寨子依山而建,山泉從寨子左上方流入寨中的“瓢兒井”,一年四季涓涓不止,甘甜任人取一瓢飲。山上的梯田一望無際,昭示著這里繁榮的耕事,和平原地區相比,在陡峭貧瘠的大山里種水稻,需要更多的智慧。這些梯田不僅孕養著世代居于此的侗人,也成為現代觀光客們眼中嘆為觀止的景致。

梯田風光與困惑

我們到堂安的第一件事,便是放下行李,前往山路旁開闊的稻田里,觀看日落。雖不是風光大片的擁躉,卻也被眼前的場景美得服氣,云縫中的落日余韻猶存,遙望盤纏山間的云霧,萬頃梯田盡收眼底。無垠的山景,讓人感嘆自然的寬厚。

來到堂安的觀光客,多是被這片宏闊的梯田景觀所吸引,他們常常由肇興而來,午后在寨子里轉一圈,等到黃昏時分聚集在緩坡處的觀景臺上,觀一場日落梯田,便匆匆驅車下山。為什么不在這里停留?帶著這樣的疑問,我們走回了寨子。夜幕才臨,寨子里早早陷入一片昏暗,只有挨著寨口的三間客棧還敞亮著,卻也十分冷清,包括我們,只有兩桌客人。

夜間山里的溫度驟降,這家寨口的客棧,是寨子里僅有的四間客棧之一,也是退休老支書的家。木建構房子因無法修置排水管道,廁所獨立在外,因而十分不便,在房間里走動,會發出咯吱的聲響,于是我們早早入睡,期待第二天。

第二天天剛亮,便被外面的熱鬧聲吵醒,推開窗一看,原來是一撥趕早上山來看日出的觀光客。等到收拾完畢,走出門去,路上復又空無一人,看來,又是一群不作停留的匆匆過客。

這樣的現象,好像并沒有給寨民們造成困擾,或者他們早已習以為常,生活節奏也并沒因此而發生變化。正是一年耕事中最為繁忙的秋收,田里的稻子才是他們最關心的。他們早早出門,下到田里,開始忙碌的收割。我們去山間尋日落的時候,正值他們一天勞作的收尾。如此往復,直到層層的金色麥浪被割得只剩禾茬,再將一摟摟的麥稈燒成灰,這場秋事才算結束。

將鐮刀收入瓢蔂,結束勞作后的侗寨生活,仿佛比那些匆匆而來的觀光客們看到的,要富余的多。

挽著褲腳的陸躍剛,站在寨子里頭一間叫“田園客棧”的門口,因為地理位置沒有寨口的三間客棧好,客棧的生意有些寡淡,我們與他問路,攀談中他告訴我們,妻子楊秋蓮是寨子的歌師,在寨里的幼兒園教小朋友唱侗歌,他自己也會些二胡、琵琶之類的樂器。大哥還熱情地邀請我們在放學的時間里去他家坐坐,我們欣然答應。

吃完飯,我們便應約前往,陸躍剛喊來外出摘菜的妻子。楊秋蓮十來歲就開始唱歌,她的歌本足有厚厚一沓,抄滿了漢字侗音的歌謠,雖看不懂,但光看歌名就十分有趣。聊到興處,兩人還即興唱了幾首情歌小調,尾音婉轉,質樸悠揚,好像在訴說往事種種。陸躍剛還告訴我們,當年兩人結緣也是因為兩寨之間的會歌,說到這些,楊秋蓮略顯靦腆……在美妙的歌聲中,夜色漸濃,我們揮手告別,結束了一天的行程。

像這樣悠閑自娛的時光只是恬然生活的一角,侗寨生活的每一幀畫面,都演繹著理想純粹的田園生活。在稻花飄香的水田里抓起肥美的稻禾魚,用樹葉熬煮的植物汁液染制衣裳,尋著酒香討一碗米酒喝,也許這些,才是他們民族生活鮮活的肺腑,才是這里古老而又生動的魅力所在。

堂安全寨202戶人家,818人,4家旅游接待戶,46個床位,沒有售賣特產的小商鋪,沒有規模的侗歌表演隊。與之相比,五公里外的肇興侗寨,的確能給觀光客們帶來更多的體驗和文化想象。作為鼓樓文化圈的腹地,堂安存在與肇興資源趨同的狀況,在旅游大寨光環的遮蔽下,這里的侗文化旅游只有讓位,再加上地理位置較偏僻,無法讓那些為一睹梯田風光而來的觀光客作更多的停留。

細算起來,這里與肇興開發旅游的時間相差無幾,可堂安并沒有因為發展大眾旅游,而走出一條更寬廣的道路。如何在層層的光環遮蔽下突圍?如何發掘這里的真實魅力?這成為堂安發展旅游路上,不小的困惑。

生態博物館:解鈴和突圍

“我們選擇了世界,還是世界選擇了我們。”

——《消失的地平線》

1995年,當挪威專家杰斯特龍在蘇東海先生的陪同下,穿過弄報山狹險的山路,走入這片落在半山腰的天然侗寨時,一切都已塵埃落定。1999年,杰斯特龍先生在當時的寨子口種下一棵杉樹苗,將這塊侗文化原生地納入生態博物館的保護區域。

從1995年到2000年,堂安生態博物館經歷了曲折漫長的考察期,而這只是開始。2005年落成后,博物館暫時由當時黎平縣的領導兼職管理,卻因精力與財力的不足,在很長一段時間內有名無實。為了改善這樣的局面,政府請來香港明德文化公司代為管理,博物館的建設稍有進展,在專家的大量田野調查下,那些珍貴的侗族民俗和生活被整理成影像和文字。可是好景不長,2008年,貴州世紀風華旅游投資公司與縣政府簽署“八寨一山”開發協議,堂安侗寨被接手,明德公司隨即退出。作為開發商,世紀風華公司在堂安并沒有太大的作為,反而帶來了當地人口中“一群人來了,丟了一堆垃圾,然后走了”的局面。2013 年世紀風華公司退出,至此,堂安生態博物館再次陷入無人管理的窘境。

如今,17年過去,當年種在路口的杉苗早已年輪飛長,成為碗口粗的大樹,而博物館卻依舊新如當年,立于不遠處的山坡上,成為一個旁觀者。大門緊閉著,向路人告知它的閑置狀態。新任館長杜科欣臨危受命,在偌大的會議室里忙碌著,桌上雜亂的文件和書籍,意味著許多制式都還百廢待興。我們的到來,并沒有讓她停下手上的工作。和地捫相比,這里的情況要復雜一些,“很多架構都沒搭建起來,還有很多事情沒有做”,杜科欣這樣說。

建立生態博物館,意味著這座原生態侗族村寨的一草一木、生計生活,都成為博物館的組成部分。雖說5平方公里大的堂安規模不大,但五大姓氏之間的關系錯綜復雜,而且對大部分居民而言,“生態博物館”這個概念,還等同于“山上的那座房子”。招攬人才,成立理事會,處理社群關系,都是需要解決的問題。但好在當年的記錄團隊又回到這里,那本十七年前寫就的《六枝原則》將抖落積塵,重新成為探索這片土地的圭臬。

對于堂安而言,這里的原生態之美,還有更廣闊的著墨空間。博物館的重新進入,為這里帶來了新的希望。正如杜科欣所說,在侗文化的體系中,因地制宜地活化和傳承,需要找到并撬動它的價值鏈條。在地生產、市場推廣、梳理傳承這三個環節是一個閉環,需同時進行。從博物館的角度,探究它發展的歷史、工藝以及知識體系的梳理;從產業的角度,培訓在地村民做訂單化的生產;另外一個角度,通過市場來傳播,生產的需求又會反哺寨子。而這其中,傳統侗族手工藝的開發,是杜科欣所擅長的,之前在地捫生態博物館積累的大量經驗,對她有很大的幫助。她的到來,也意味著她創立的品牌“所染”將會駐扎在這里,尋找更多與在地傳統手工藝的合作。

以博物館為平臺,建立有效而靈活的機制,將價值點聯動起來,這無疑是一種新的嘗試。而在這些基礎之上,基于之前的經驗,博物館對旅游又有自己的選擇。觀光、文化考察、深度生活體驗,不走大眾旅游的單一路線,或許更適合這里的情況。有了地捫和肇興兩種模式在前,資源稟賦略不一樣的堂安,如何活學活用,在黎平提出“百里侗寨”之后,探索出一個新的模式,還需拭目以待。

銅關,侗寨價值再輸出

銅關呈瓢狀地形,層巒疊嶂,關隘緊密,如鐵打銅鑄,從寨中流過的孖河被青山環抱,故名。雖以關隘命名,但地方史志記載中,這里基本上沒有發生過兵燹之災。相反地,作為六洞九洞地區侗族大歌的流行地之一,這座侗寨村落頗有些溫柔的色彩。20世紀80年代末法國研究員紀可梅女士曾來這里做過研究,稱這里為“侗歌海洋”。侗族大歌、大小琵琶歌等在銅關傳唱已久。除此之外,這里還流行一種悲情色彩濃郁的歌種,叫“巴郎歌”。

關于巴朗歌,還流傳著一個美麗的故事,銅關的侗族先祖由贛地遷徙至此,為改善人丁稀薄,保證繁衍,而形成了當地特殊的習俗,姑姑的女兒必須嫁給舅舅的兒子。寨子里18對相愛的侗族男女決心抗命,他們來到銅關臘漢坡頭,以歌傳情,以歌訴苦,幾天幾夜不思茶飯,最后在此集體殉情。

這凄美的故事,以及當地人對侗族大歌樸素而自發的喜愛,感動了來銅關考察的騰訊基金會負責人,他們決定將這個貧困村作為“筑夢新鄉村”公益項目的試行點之一。這個項目以民族文化保育和傳承為核心,探索互聯網企業利用自身核心優勢,以公益之力,推動西部鄉村教育、文化、經濟綜合發展的新模式。

項目伊始,并沒有得到當地人的理解和支持,但經過5年努力,隨著鄉村助學、網絡社區構建等努力,慢慢地,基金會與村民之間,建立起了初步信任。2014年,項目升級為“為村”(We Country)計劃,經過五年的醞釀,“銅關侗族大歌生態博物館研究中心”也正式落成,在地發展的內容亦進一步深化,擴展到文化復興與經濟提振等方面,借著互聯網的巧力,撬動鄉村價值的再輸出。

如今,這里完全變了個模樣,寨子敞亮,馬路寬闊,基礎設施方面,與一個普通的新農村無異。坐落在荷花池旁,在視野開闊的山腳與周圍山水居民融為一體的“侗族大歌生態博物館”,經歷了熱鬧的黃金周,恢復素日寧靜,只有三兩老人,坐在長廊里乘涼,他們大方健談,也許與這兩年寨子的開放有關。目前,博物館已衍生出旅游開發、文創產品等內容,十九棟以侗語命名的侗族小樓,有著侗族民藝與農耕體驗區、戲臺、住宿等不同的功能。“為村”平臺上,這里的一系列風光資源被整理推出,吸引了大批觀光客。今年深圳、上海等地來銅關的觀光客比以往多,以親子團體為主,光旅游接待部分,就帶動銅關近500人次參與,博物館還提供一些就業崗位,村民們不同程度獲得了收益,村民直接收入近25萬元。

在負責人陳圓圓看來,“這個項目,致力于借助互聯網的媒介與渠道力量,探索讓鄉村的人文與自然生態產出最大價值的可復制模式,促進侗族大歌更好傳播,讓更多人知曉和喜愛它,讓侗族文化更好被世界認識,也使鄉村經濟得到更好發展。”

黃崗實踐,再造禾倉

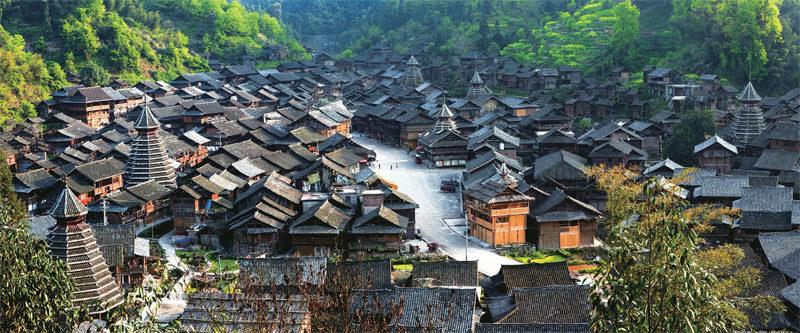

無獨有偶,黃崗在一眾侗寨中并不出眾,卻在黔東南侗族傳統村落將集體“申遺”的背景下,受到關注。近幾年,州政府愈發關注這些傳統侗族村落的民生與復興。黃崗位于河谷地帶,從高地俯瞰整個侗寨,居民沿河自上而下居住,兩條小溪穿寨而過,頗有田園的風韻,過去因為交通不便,讓這里成為了自然環境與生存方式最為原始的侗寨,2012年入選第一批“中國傳統村落”名錄。

這里的建筑與居民生活保持著傳統的風貌,村落肌理不錯,卻也和別的侗寨別無二致,辨識度大約來自秋收時節一排排禾晾形成的金色麥浪,與民居相映成輝,規模的香禾糯種植與禾倉群,意味著當地悠久的稻作傳統,不經意的世代沿襲卻形成了某種文化自覺,在地的生物資源轉換為一種無處不在的文化符號,內化到了每個侗族人的心靈深處和日常生活中。

來此考察的清華同衡羅德胤團隊很快發現了這一閃光點。他們受州政府所托,將在這里進行一場試點性的村寨改造活動。動工前,他們將村干部、寨老、小學校長、老師等寨里的精英聚到一起,來了場十分接地氣的匯報會,不僅向村民們闡述團隊的整體規劃概念,更是想讓村民了解以后寨子會如何規劃發展。

除了薩壇、碾房、百年侗宅等侗族傳統建筑的修復,團隊更想著墨的還有傳統空間的改造,他們挑選了寨子西面半山腰上的一處民居,將其改造為民宿,更讓人驚喜的是,他們還在寨子邊緣的禾倉群中,擇了面向梯田和被禾倉團抱的兩間改造為民宿,作為體驗稻作文化的先行試點。

短短的兩個月,傳統古樸的村落空間大變樣,專家駐場,與在地的工匠一起通力合作,兩處民宿的改造工程已經完成。如今走進寨子,在藏滿禾香的禾倉間,你會看到像小型獨棟別墅般的禾倉民宿,在尊重它原有風貌的同時,通過建筑手法的改造,形成保護性利用,讓傳統建筑擁有了更多融入現代社會的可能性。未來團隊將會在黃崗做更多更深入的改造設計。

銅關與黃崗,都讓人看到發展大眾旅游之外,侗寨的更多面,它們藉由外來資源,或對侗寨的價值重新梳理和再輸出,或通過深挖侗寨文化的內生力,激活傳統,打開格局,這些嘗試為未來侗寨的發展提供了更多的探索樣本。