中熟白皮洋蔥連蔥12號的選育

楊海峰 薛萍 陳振泰等

摘要:連蔥12號洋蔥是從黃皮洋蔥500中的白皮變異株進行單株自交,從其后代中系統選育出的新品種。該品種屬中日照、中熟類型,鱗莖扁球形,球形指數0.66,平均單球質量351 g,外皮及內部鱗片均為白色,產量90 000 kg/hm2,抗病性強,適宜黃淮地區露地栽培。

關鍵詞:白皮洋蔥;連蔥12號;品種選育

中圖分類號:S633.2 文獻標識碼:A 文章編號:1001-3547(2016)08-0042-02

洋蔥脫水加工要求以白皮或黃皮洋蔥為原料,白皮最佳,其干物質含量在10%以上。近年來脫水加工洋蔥產品在國際市場上十分暢銷,加之我國蔬菜加工企業的快速發展,對優質白皮洋蔥的需求量迅速增加,栽培面積不斷擴大。我國具有世界上最大的洋蔥生產面積和產量,占全世界總面積和總產量的30%以上,但目前國內對優質白皮洋蔥的研究尚處于起步階段,生產上應用的白皮品種主要是從國外引進。如江蘇省洋蔥產區集中地徐州、連云港等,所用白皮洋蔥品種80%以上都是依賴進口。江蘇省徐淮地區連云港農業科學研究所開展了中熟白皮洋蔥新品種選育工作,利用洋蔥變異株,經過多年的努力,選育出商品性好、中熟、抗性好,適宜江蘇省及周邊地區種植的白皮扁球形洋蔥新品種連蔥12號。

1選育經過

連蔥12號是利用黃皮洋蔥500的1個白皮變異株進行單株自交,從其后代中系統選育而成,屬中日照類型、中熟、扁球形白皮洋蔥品種。1997年6月在收獲黃皮洋蔥材料500時首次發現1株白皮變異株,當年秋季進行繁種,1998年5月進行單株自交。1999年5月,從其自交后代中選擇白皮、球形好、單球質量超過300 g、假莖較細、倒伏較早的鱗莖,經過夏季貯藏后,淘汰發芽早、腐爛的鱗莖,于當年10月定植到隔離網室內自交繁種。經過多代系統選育,于2009年選出性狀表現穩定、一致的品系。2009-2010年進行觀察比較,于2011年參加江蘇省洋蔥區域試驗,2012-2013年參加江蘇省洋蔥生產試驗。2015年5月8日通過江蘇省農作物品種審定委員會鑒定,鑒定編號為蘇鑒洋蔥201502,定名為連蔥12號。

2選育結果

2.1豐產性

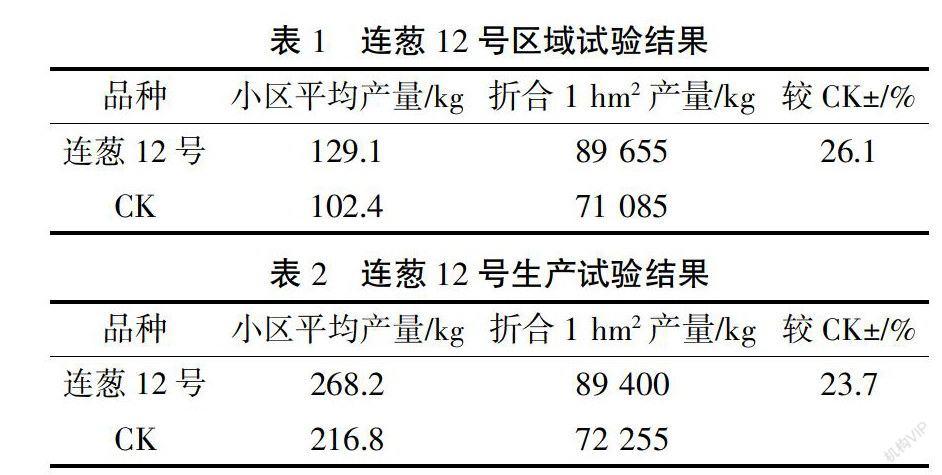

①區域試驗2011年9月參加江蘇省洋蔥新品種區域試驗,在連云港、東海、淮安、蘇州設4個區試點,小區面積14.4 m2,3次重復,隨機排列,定植株行距15 cm×18 cm,對照為連引洋蔥一號。連蔥12號平均產量89 655 kg/hm2,比對照增產26.1%(表1)。

②生產試驗2012年9月參加江蘇省洋蔥新品種生產試驗,對照為連引洋蔥一號。布點同區域試驗,小區面積30 m2,株行距15 cm×18 cm,高畦種植,小區保苗數1 000株,2次重復,連蔥12號平均產量89 400 kg/hm2,比對照增產23.7%(表2)。

2.2生育期

在播種、定植日期相同的情況下,連蔥12號的鱗莖膨大期比對照連引洋蔥一號早1~3 d,假莖倒伏期比對照早3 d,早熟性優于對照。

2.3農藝性狀

在2 a的區域試驗及生產試驗中,連蔥12號平均株高75 cm左右,株型直立,7~8片葉,葉色深綠,單球質量350 g,球形指數0.66,白皮,假莖較細,分球率、抽薹率低。

2.4抗病性

洋蔥主要病害為紫斑病、霜霉病。在2011年區試中紫斑病、霜霉病的發病率分別為2.8%、2.4%,在2012年生產試驗中分別為2.3%、2.1%,均表現為高抗。

3特征特性

中熟,全生育期259 d,平均株高75 cm、假莖直徑1.8 cm,株型直立,7~8片管狀葉,葉片深綠色。鱗莖球形指數0.66,扁球形,整齊,外表皮及內部均為白色。單球質量350 g左右,產量90 000 kg/hm2左右。高抗紫斑病、霜霉病。

4栽培要點

4.1播種育苗

適宜播種能控制洋蔥抽薹率、增加產量,播種過早,抽薹率高,播種過遲,產量降低。在蘇北、魯南等地9月10~15日播種,大田定植1 hm2需種子3 kg,苗床與大田面積比為1:(10-15)。苗期及時防治地下害蟲及立枯病、灰霉病等病害。苗齡50~55 d、3葉1心至4葉1心、粗0.4~0.6 cm、高15~20 cm時即可定植。

4.2定植及管理

施足底肥,每1 hrn2施有機肥3 000 kg、復合肥(15-15-15)750 kg、尿素300 kg。11月上中旬地膜覆蓋栽培,定植密度330 000~360 000株/hm,灌透定植水。霜凍前灌水防凍;開春后,植株返青時隨水施肥,在植株生長期及鱗莖膨大期根據土壤墑情及洋蔥長勢綜合管理水肥。病害主要防治霜霉病、紫斑病,蟲害主要防治蔥薊馬。雜草主要是定植覆地膜前噴施除草劑防治,后期慎用除草劑,若雜草較多,應人工除草。

4.3采收

采收前10 d停止澆水,植株倒伏后5~7 d采收產量高。將鱗莖拔出放在畦面晾曬,1~2 d后保留假莖1~2 cm剪掉地上部,以利存放。