河南省農村人口城鎮化對策研究

郭榮朝

摘要:基于闡述河南省農村人口城鎮化的進程,分析其制約因素,包括城鎮生活成本較高、城鎮務工收入較低、可支配流動財產較少以及保障制度不夠健全,提出做好農村居民固定資產產權登記,使其能夠進入流通領域;做好農村戶籍制度改革推進工作,取消城市鄉村雙軌戶籍;整合城鄉經濟社會生態環境資源,發揮城鄉特色比較優勢;統籌城鄉經濟社會環境發展規劃,促進城鄉耦合協調發展等推進河南省農村人口城鎮化的對策建議。

關鍵詞:河南省;農村人口;城鎮化

中圖分類號:F1299 文獻標識碼:A文章編號:2095-3283(2016)04-0133-02

城鎮化水平是城鎮人口占總人口的比率,城鎮人口既包括城鎮中的非農村戶籍人口,又包括在城鎮中從事非農業生產的農村戶籍人口。改革開放以來,我國城鎮化水平逐漸加快,已從1982年的213%增至2014年的5477%,尤其是2000年以來,更是以每年133個百分點的速度在增加。因此,研究解決農村人口城鎮化問題,尤其是河南省這樣人口大省、農業大省的農村人口向城鎮轉移問題,不僅有利于解決“三農”問題,同時可以促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的協調發展。

一、河南省農村人口城鎮化進程

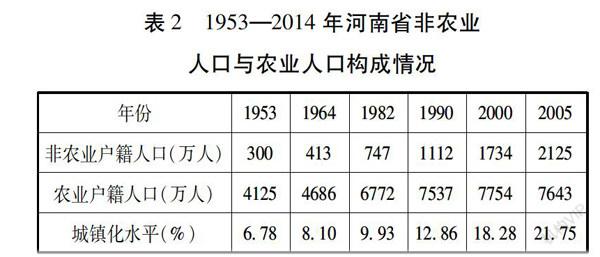

2000年以來,河南省人口城鎮化水平已由237%提升到2014年的452%,年均提升154個百分點。然而1990年、2000年、2005年河南省城鎮化水平只有1286%、1828%和2175%,1990—2000年、1990—2005年、2000—2005年的城鎮化年均提升速度分別為054、059、069個百分點。即使以最高年均增速069個百分點來預估2014年河南省非農戶籍人口城鎮化水平,也只有2796%,而根據2015年3月2日發布的《2014年河南省國民經濟和社會發展統計公報》,2014年末河南省省全省常住人口9436萬人,城鎮化率達452%,實際計算與官方公布數據相差1724百分點。因此可以推算, 2014年河南省9436萬常住人口中1626萬人只是實現了表面上的城鎮化。河南省戶籍人口10601萬人,常住人口之間的異地(其他省、直轄市、自治區)城鎮化人口1165萬人,河南省有待轉移的農村人口將達到2791萬人(詳見表1、表2)。表11953—2014年河南省城鄉人口構成情況年份19531964198219902000200520102014城鎮人口(萬人)3106551711725130292144729943622042650鄉村人口(萬人)406794480962698725057111167745781051710城鎮化水平(%)7091096157515232317306538524520資料來源:河南省統計年鑒。

注:總人口為常住人口。二、河南省農村人口城鎮化的制約因素

1城鎮生活成本較高

城鎮生活成本遠高于農村是影響農村人口向城鎮轉移的首要因素。我國有著 “安居樂業”的傳統觀念,農村人口向城鎮轉移的關鍵就是住房問題。按照目前的人口政策,一個常規家庭均包含4~5名家庭成員,住房需求為3或4居室,面積在100m2以上。依此計算,河南省會鄭州市住房成本約100萬元以上;其他二線住房成本約60萬元~70萬元;縣城約30萬元~50萬元,這樣的住房成本是農村轉移人員無法承受的。另外,農民工子弟在城鎮的教育成本也遠高于農村。

2城鎮務工收入較低

農村轉移人員均文化素質偏低,多為初中、高中畢業,少數為小學畢業或文盲,多從事臟、累、差的體力勞動。這些農村轉移人口在城鎮務工的月均收入分別為:東南沿海發達城市3000元左右;河南省會鄭州市2500元左右;河南省其他城市2000元左右,縣城、鄉鎮1000余元。較低的務工收入無法滿足農村轉移人員的基本生活開支。

3可支配流動財產較少

農村轉移人口普遍缺少可支配流動財產。一個農村家庭均為6名家庭成員組成(一對農村夫婦可生育兩個小孩,加上父母),外出務工人員多為青壯年勞動力,每個家庭均有2~3人在外務工,若在東南沿海發達地區務工,人均年純收入為2萬元左右,即每個農村家庭每年收入4萬元~6萬元。如果在農村生活,除去家庭的日常生活、孩子的教育開支等,將剩余一部分可流動的財產,以備大病等災禍的支配,生活水平和幸福指數較高;而這樣收入水平在物價較高的城鎮中卻會入不敷出,更無可支配的剩余財產。

4保障制度不夠健全

城鎮社會保障制度是針對城鎮戶籍居民而制定的最低生活水平社會保障措施,農村轉移人口雖在城鎮務工,但戶籍仍在農村,無法享受到應有的城鎮基本社會保障。也就是說,城鎮的最低生活保障制度、失業保險制度、醫療保障制度等各種社會保障措施,是無法惠及到在城鎮務工的農村轉移人口。同時,農村轉移人口在農村均有自己的住房、承包地以及自由的作息時間和社會關系等,生活成本低,幸福指數高,致使其城市化進程緩慢。

三、推進河南省農村人口城鎮化的對策建議

1做好農村居民固定資產產權登記工作,使其能夠進入流通領域

農村居民固定資產主要包括住房、宅基地以及承包地等。一是要做好農村宅基地、住房的產權登記工作。通過宅基地、住房的產權登記,使其能夠進行抵押貸款、租賃、轉讓等,實現固定資產證券化。既可以提升農村人口向城鎮轉移的初期支付能力,助推其盡快真正融入到務工城鎮,又可以解除其后顧之憂,使其舉家安心在城鎮工作生活,不再顧慮農村住房問題、父母養老問題、小孩教育問題等。二是要做好承包地的產權登記工作,使其能夠公開、公平、公正、合理、有序地進行流轉,不僅可以增加農村轉移人口的收入,還可推進農村地區適度規模集約經營,促進農業產業化,最終實現新型農業現代化。

2做好農村戶籍制度改革推進工作,取消城市鄉村雙軌戶籍

戶籍制度是我國在特定的歷史條件下進行治國理政的一種重要措施,已完成其歷史使命。因此,要及時進行戶籍制度改革,適時推進城鄉居住證制度,消除農業、非農業戶籍對農村居民發展的禁錮。使城鄉居民享有同樣的社會保障權利和個人發展權利,能夠與城鎮居民平等地共享改革開放成果。以此促進城鄉資源有效整合,推動城鄉經濟社會環境健康可持續發展。

3整合城鄉經濟社會生態環境資源,發揮城鄉特色比較優勢

城鄉經濟社會生態環境資源,包括城鄉自然資源、生態環境資源、勞動力資源、科學技術資源、金融資金資源、社會文化資源等。要使其在城鄉之間有效整合,能夠有效對接,實現良性互動,充分發揮城鎮、鄉村各具特色的比較優勢,形成各具特色的產業集群,最終實現黨中央國務院提出的工業反哺農業、城市帶動鄉村的發展目標,使城鎮、鄉村得到共同發展。在農村人口向城鎮轉移過程中,城鄉差距(城鎮的拉力與農村的推力同時存在)是其最永恒的動力。城鄉之間人流、物流、資金流、技術流、信息流、生態流的暢通無阻是城鄉統籌發展以及農村人口向城鎮轉移的支撐體系。

4統籌城鄉經濟社會環境發展規劃,促進城鄉耦合協調發展

近年來,河南省經濟社會雖得到了較快發展,但與東部沿海發達地區相比仍然存在較大差距。究其原因之一,就在于農村人口多、農業比重大、保糧任務重、工業比重低、城鎮化水平低、信息獲得滯后,工農之間、城鄉之間資源配置不合理等。為此,必須統籌城鄉經濟社會生態環境發展規劃,整合城鄉資源,實施以新型城鎮化為引領的“四化”同步發展。加快推進農村人口向城鎮轉移,使農村轉移人口及其家屬真正由農業人口轉變為非農人口,真正在城鎮就業生活,進而促使他們原有的農村土地得以流轉,農用土地適度規模集約經營,逐步實現農業產業化,最終實現農業現代化,城鄉協調發展。

(責任編輯:董博雯 劉茜)