城市經濟內生發展及其動力機制研究

趙東霞 李賴志

摘 要:在國家干預、投資拉動等中國過去30年經濟增長的幾大動力源日趨衰弱的現實背景下,研究城市經濟內生發展及其動力機制,有利于更好地適應新常態,指導城市發展方式轉型。文章在剖析內生發展的內涵及與外生發展辯證關系的基礎上,發現驅動城市內生發展的主要因素為民營經濟、科技創新和資源充分利用,通過對這三大因素的深入研究,提出增強內生發展的動力機制,即發揮市場機制作用,大力發展民生經濟;輸送科技創新機制,提升自主開創能力;推動本地資源優化機制,實現城市經濟內生發展。

關鍵詞:城市經濟;內生發展;動力機制

[中圖分類號]F29 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461(2016)04-0068-06

一、引 言

由于地方政府推動經濟增長GDP的激勵、體制改革紅利、人口紅利、“從低收入邁向高收入的自然增長過程”中的追趕效應等支撐中國過去30多年高增長的幾大動力源泉均不同程度地減弱[1],中國經濟正處于產業結構調整、增長方式轉軌、刺激政策減效的新階段,面臨不少矛盾和困難。過去30幾年的改革開放,中國創造了舉世矚目的“中國奇跡”。但我們也自知高增長主要是靠高投入、高能耗推動的外生力量,經濟發展過程中區域不平衡、產業不協調、資源不可持續等突出問題,以及“三駕馬車”中的投資和出口一直是驅動我國經濟增長的主要因素。隨著改革開放進入新時期,投資的負面效應不斷顯現,主要集中在傳統產業造成大規模產能過剩,影響整體經濟安全;產業附加值難以回歸本地;很多企業的“急功近利”造成對當地生態資源的嚴重破壞和枯竭等。而同時,受西方金融危機的影響,出口市場更是日益疲軟,對我國部分外向型經濟規模較大的地區影響巨大。因此,在國家干預與外資帶動力羸弱的現實下,尋求內生發展將成為當前我國經濟平穩過渡的最有力途徑。內生發展本質講就是一種以本地經濟為核心、以創新科技為力量、以空間資源為承載的自生式發展模式,從內生發展的視角研究城市經濟戰略轉型,既符合我國當前調整期的新要求,又有利于區域的長效發展。

二、內生發展及與外生發展的辯證關系

(一)何謂內生發展

內生發展(endogenous development)被正式提出始于1975年瑞典Dag Hammarskj■ld 財團在聯合國發表的“世界未來”報告中明確將其定義為“重視人、經濟、文化、生態等多元化發展內涵”。隨后,內生發展理論研究開始得到重視。鶴見和子等(1989)基于社會學視角闡釋了區域內生發展。Garofoli(1992)指出內生發展就是在本區域內進行創新的能力。Barke(1997)通過實證研究提出了區域內生發展的重要價值。Ray(1999)總結了區域內生發展的主要特征,即全集、路徑、民主和權利。Antonio Vázquez-Barquero(2002)認為追求內生發展可以滿足當地需求,積極參與當地社會發展過程。Diochon(2003)更重視從外生發展到內生發展轉變的企業家精神作用。宮本憲一(2004)系統地從環境和區域經濟學角度概括了內生發展理論要點。西川潤(2004)進一步探討了內生發展的政策性。Ward 等(2005)提出不同行動者會形成不同的內生發展主體。Ray(2006)專門研究了歐洲鄉村新區域內生發展的狀況。Alfred等(2010)提出了基于跨區域及內部合作和知識聯盟的新內生發展模型。國內的研究起步較晚,如涂人猛(1993);陸學藝(2001);胡霞(2005);周大鳴,劉志楊(2006);張環宙等(2008);胡榕,彭福楊(2011);向延平,林彰平(2013)大多從實證層面論證內生發展模式在中國的應用性,總體認為傳統外生發展模式已不能促進中國經濟的可持續增長,主張走內生發展道路;內生發展是一種自下而上的參與式發展,具有區域經濟增長動力的根植性特征,強調地區自主權有能力使區域內資金和力量朝著有利于地區發展方向集聚起來,形成造血機制,激發經濟活力。時任國務院副總理李克強在中國發展高層論壇2010年開幕式上的致辭中也重點提出“增強經濟增長內生動力,促進發展方式加快轉變”。可見,內生發展是當前中國經濟增長方式轉型的必然選擇。

國內外研究成果表明,在過去30年中,瑞士、奧地利等歐盟國家以及日本等地區成功實踐了內生發展模式且效果顯著,這對中國城鄉地區的經濟建設必將產生深遠的影響。所謂內生發展是指以本地人和企業為開發主體,以本地的資源、技術、文化等為基礎,通過重視人文發展、科技進步、民營企業與創新環境等,在自我導向的過程中全面培育內生發展動力的一種模式,目標是追求區域可持續發展[3]。向延平(2013)提出區域內生發展主要在區域內部和當地經濟系統中操作,明確內生發展離不開區域內部產業區位選擇、資源分布、本地市場效應等內容,為自我發展和轉變經濟發展方式探討新的路徑和思考,尋求區域發展內生動力和自力更生,強調本地市場、本地技術、本地資源和制度等內生發展要素,促進地區“自下而上”的內生發展和可持續發展[4]。

(二)內生發展與外生發展的辯證關系

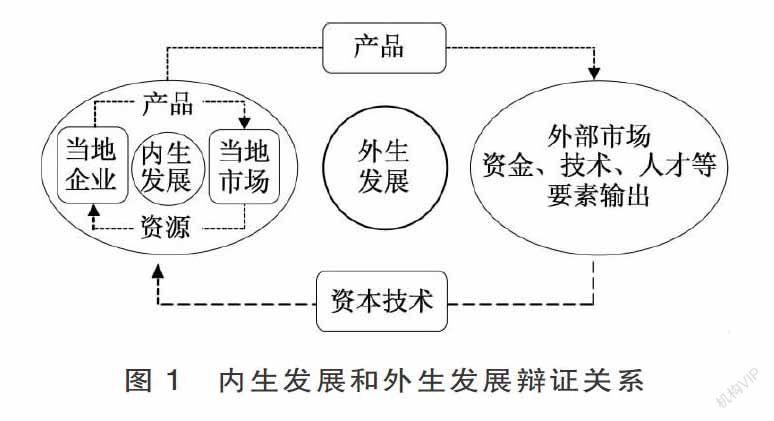

經濟發展模式從增長角度來說,一般分為外生發展和內生發展兩種路徑。外生發展強調,增長的根源在于輸入式要素的作用,如吸引外來投資、引進新技術、新創意、加大對自然資源的開采使用、著力拓展出口貿易等。而內生發展則是指遵循本地優勢資源、主導企業和經濟社會發展階段,依靠人力資本和科學技術,因地制宜地布局和調整經濟結構,重視內需市場,可持續開發使用人、技術和資源,以實現地區經濟、環境、文化和社會整體水平的全面提高為宗旨的發展方式。因此,和外生發展模式相比,內生發展模式更加注重發展的可持續性與協調性,更強調對于當地市場的依賴(見圖1),具有更強的抗風險能力。如著名經濟學家弗朗索瓦·佩魯在20世紀80年代受聯合國教科文組織委托寫成《新發展觀》中所說的,一個地區經濟發展能力如何主要取決于自身的內生發展能力[5]。但是,馬克思主義哲學思想指出:內因是變化的根據,外因是變化的條件,外因通過內因起作用,而內因又是通過外因來實現,因此要處理好內生發展與外生發展的辯證關系,使其成為合力,達成1+1>2的整體功效。

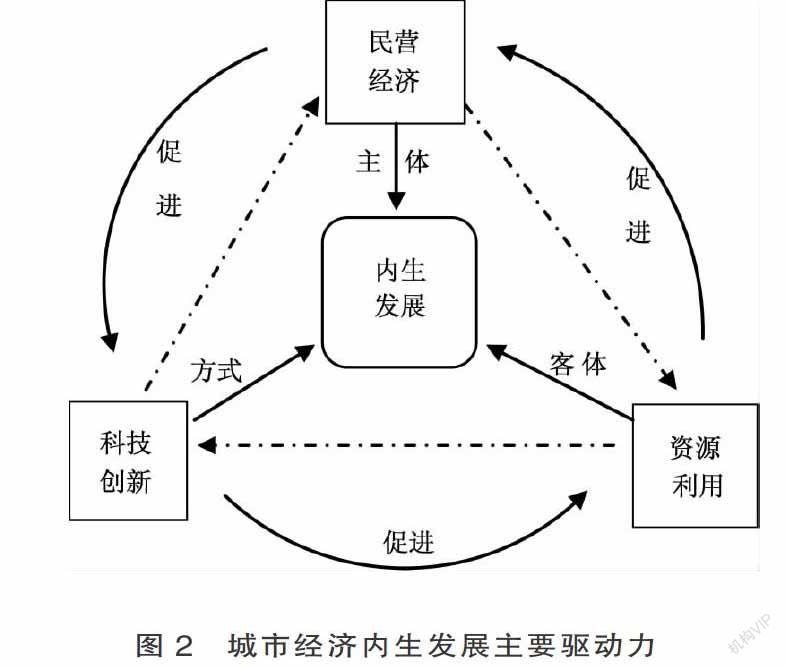

三、城市經濟發展內生動力躍升的主要因素

縱觀國家或地區的經濟發展路徑,可以總結為資源型、依附型和創新型三種。中國城市經歷了資源型、依附型后應致力于培育內生型創新發展模式,即以內需市場為導向,以當地優勢資源為依托,以技術革新為引擎,以民營企業為載體,以人才集聚為核心,走自力更生的內生發展道路。內生發展并不是放棄對資源的依賴,而是要延長本地資源型產業鏈,降低資源投入在整個區域系統中的價值比重,通過技術研發和創新使資源、特別是優勢資源得以充分有效使用。這就需要以民營經濟為核心,營造有利的政策市場環境,支持產學研合作,通過科技和人才力量使資源得以充分使用。鑒于當前階段經濟發展中的問題,本研究認為民營經濟、科技創新和資源利用應該是內生經濟發展的三大驅動力(見圖2)。民營經濟帶動生產力的提高,科技創新提升經濟發展的質量,資源有效利用減少浪費和對生態的破壞;民營企業通過科技創新的方式作用于當地資源,使資源能夠更加合理高效地配置。

(一)以民營經濟增長驅動內生發展

1. 民營經濟驅動內生發展的現狀分析

民營經濟在國家宏觀政策的積極推動下,取得巨大發展。但是,伴隨國際金融危機對出口、外包等產業影響,我國民營經濟發展正面臨眾多挑戰。具體表現在:首先,民營經濟的外向型依賴。受市場化改革、國家對區域的定位和國際經濟一體化指引,民營經濟不斷承接國際產業轉移,尋求外資合作,大力發展出口加工制造業,導致外貿依存度逐年上升,如2012年大連外貿依存度曾一度達到84%,2013年大連實現自營進出口676.5億美元,其中,出口額為 367.5億美元,增速分別快于全國平均水平0.2個、1.8個百分點[6]。這種外向型經濟結構使區域經濟的發展很容易受外來因素的影響,而且,也會阻礙國內需求的增長,國內市場的潛力無法釋放。其次,外向型民營經濟極易受金融危機的沖擊。眾所周知,2008年下半年開始席卷全球的金融危機導致美元匯率大幅波動,逼迫人民幣不斷升值,進而擠壓了外向型民營企業的利潤空間,甚至產生大量的因資金鏈斷裂而破產的民營企業,這表明外向型民營經濟在面對世界經濟動蕩時具有顯著的脆弱性,特別是遭受金融危機時就變得不堪一擊。最后,經濟轉型倒逼內生發展。我國在經濟總量迅速擴大的同時,經濟結構不合理的深層次矛盾和問題不斷凸顯,尤其國際金融危機使區域發展的外部環境發生了重大變化,經濟結構面臨著嚴峻的挑戰。

2. 民營經濟驅動內生發展的成功經驗

韓國忠南地區的經濟發展經過快速的增長期后曾一度停滯,主要原因在于過高的對外依存度、消費疲軟、就業率和生活水平低、區域發展極不平衡,對自然資源的過度消耗,以及生態環境破壞嚴重等。當地政府為走出困境制定了多項促進經濟轉型的政策方法,通過走內生發展之路使忠南地區迅速崛起,取得了令人矚目的戰績,值得借鑒學習。首先,從傳統農業區域定位轉為向IT、BT等高科技產業傾斜,建造成集研發、生產、居住、教育為一體的復合型區域;其次,保留當地農、漁、水等優勢產業,發展以生活空間、環境及文化景象空間、經濟活動空間的農漁村品牌特色;再次,扶持當地民營企業,重點培育循環經濟型的中小企業,倡導低碳、環保、節能的經濟發展理念;第四,推動合作共贏模式,通過網絡化建設加強了忠南地區各個經濟主體間的聯系;第五,強化社會資本的注入,合理實施地方分權政策,構建新的治理體系;第六,各地區重視培育本土的領導人,制定留住本地人才的優惠政策,注重人才使用和開發[7]。

我國最具內生型發展的典型是浙江的民營經濟,這個區域產業集群的萌芽與發展受本地歷史文化與資源稟賦影響較深。同時,產業集群的內生性推動來自于產業內技術外溢效應,這啟發了浙江的民營經濟在內生發展過程中,一方面通過做大型高科技項目,為集群區域提供良好的原生技術,充分發揮技術外溢效應;另一方面,對集群內主導產業不斷擴展、開發、延長產業鏈,通過高端產業的發展積極搶占產業鏈的制高點,為承接集群區域內的高新技術外溢提供高關聯度與廣泛的承載主體。以浙江吉利汽車制造企業為例,吉利進入轎車領域以來,在汽車、摩托車、汽車發動機、變速器、汽車電子電氣及汽車零部件等產業鏈上憑借靈活的經營機制和持續的自主創新,不斷刷新業績,已成長為最具競爭力的民營企業,在2013年《財富》世界500強企業排名中,中國吉利占據一席。特別是,吉利成功收購瑞典著名品牌沃爾沃汽車事件來看,民營企業必然會成為我國在國際市場上的一支新生力量,在參與國際化的競爭中,彰顯中國實力[8]。因此,吉利的成功說明,企業應植根于當地區域經濟資源的協同發展,依托當地產業鏈的價值延伸,通過技術研發與轉移,以創新驅動其發展。

(二)以科技創新驅動內生發展

1. 科技創新驅動內生發展的現狀分析

當今世界,正在進入科技創新的歷史新時期。基于“科學技術是第一生產力”,各國企業在提高國際競爭力中,首要建設創新型企業,走科技創新發展道路,發揮知識資本對企業發展的驅動力。與國外先進企業,特別是大型跨國公司相比,我國民營企業還缺乏原創性創新能力,研發效率和技術競爭優勢仍存在明顯差距,大多企業仍依賴外生發展模式,處在要素輸入式階段。具體表現在:首先,原創缺乏,重大科學發現發明明顯不足。數據顯示在158個國際一級科學組織和1 566個主要二級組織中,中國參與核心層的科學家僅占總數的2.26%,就是國內最高科學技術獎和自然科學獎一等獎、技術發明一等獎等獎項也經常出現空缺[9]。其次,重大技術發明匱乏。我國具有高技術含量和高附加值的科學儀器、裝備主要依賴國外引進,國產品牌的大型設備占有率在“十二五”時期仍不足20%。2013年,國內企業發明專利申請量和授權量分別占全部專利申請量和授權量的60.6%和54.9%,在促進經濟依靠創新驅動增長方面發揮了重要作用,但從35個技術領域中維持10年以上的有效發明專利來看,國外在華專利擁有量是國內的4.4倍,電信領域甚至達到了10.8倍[10]。再次,科技成果轉化率低。數據顯示:截止2013年底,我國研發收入占GDP的比重只有2%,而發達國家一般都超過3%;科技成果轉化率只有25%,而發達國家都在80%以上;科技進步對GDP的貢獻只有50%多一點,而發達國家卻達到75%[10],如此低的科技成果轉化率說明我國科技產出增長很大程度上是研發投入拉動,而不是生產消費拉動,典型的外向型發展,不能創造經濟效益。

2. 科技創新驅動內生發展的關鍵作用

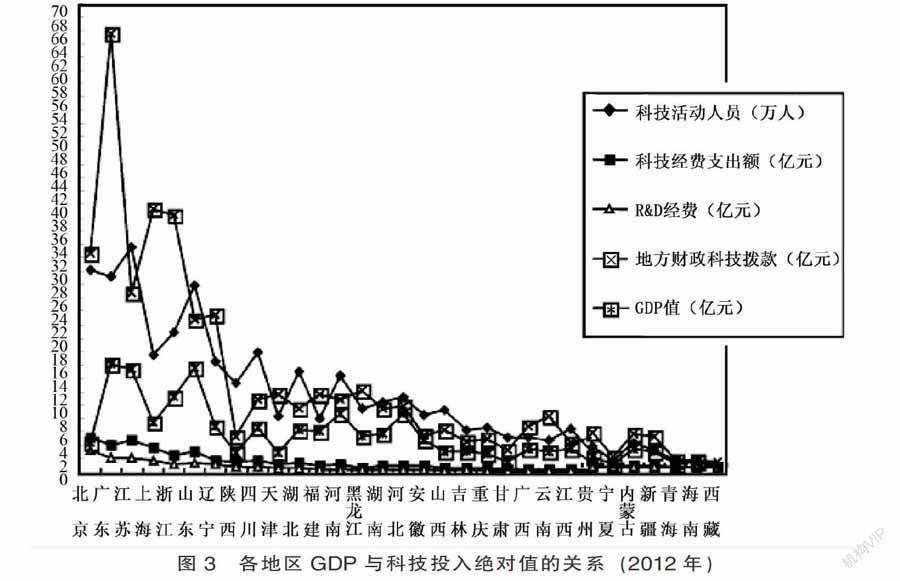

科技進步是促進經濟增長的關鍵因素。20世紀初,工業勞動生產率的提高只有5%~30%是靠運用新科技、新成果實現的,而現在這一比例已提高到60%~70%[11]。圖3比較了2012年各省市GDP與科技投入的關系,結果表明:經濟越發達地區,其科技資源投入和創新效果越高,當地的經濟增長和發展也越快,反映科技創新與經濟發展呈高度正相關。以內蒙古自治區為例,改革開放后,與其他地區一樣,發展主要依賴招商引資等外向經濟,結果是項目有了,但技術和研發不是自己的,甚至連品牌、市場和生態環境也倒貼進去,教訓深刻。因此,近幾年來,內蒙古自治區政府開始謀求經濟轉型,從資源驅動向創新驅動轉變,重點扶持自主創新10大名牌技術、自主創新32個名牌產品、20項重大自主知識產權成果、10強高新技術企業和10家創新先導型企業,開辟了一條具有自身特色的自主創新之路[12]。這一轉型使內蒙古經濟社會發展實現了新跨越,地區生產總值增長速度連續5年保持全國前列,當地的生態、資源、人才等要素也得到了長足的改善,成為踐行科學發展觀最典型的代表。

(三)以資源充分利用驅動內生發展

1. 資源利用驅動內生發展的現狀分析

中國661個城市中,資源型城市就有262個,占總城市的近40%[13]。但是,受利益驅動,長期以來形成的粗放型經濟增長,導致資源日益枯竭和破壞,已無力支撐地方經濟發展,接續替代產業培育困難,經濟發展的內生動力不足,而且長期的無節制的資源挖掘,還使一些城市地質環境破損嚴重,生態修復壓力巨大,造成資源城市變成資源枯竭城市,正面臨迫切尋求轉型的困難時期。具體表現在:首先,替代產業尚未形成。資源枯竭型城市都具有一個共同的特點就是只依賴礦產工業,對資源進行的是粗放式開采和利用,沒有通過技術進步及產業升級改造對資源產業進行縱深發展,形成產業鏈。這種極強的依賴性單一產業結構,在轉型期無法形成新的支柱和替代產業,內生發展很難實現。其次,城市經濟競爭力弱。很多資源枯竭型城市普遍存在企業“建城”的錯位職能,除了承擔經濟職能外還承擔著許多社會職能,造成這些城市在轉型中面臨著巨大的經濟壓力和財政壓力,嚴重制約變革的速度。再次,人才資源匱乏阻礙城市內生發展。資源型企業簡單粗放的經營與管理方式,對技術更新升級要求不高,導致員工整體素質和技能普遍較低,而且還產生了大量的“職業病”人員,身體狀況堪憂。當城市被迫轉型時,首先淘汰了大量的下崗失業人員,他們對城市的發展不但沒有促進作用,相反還成為嚴重的負擔,威脅著城市社會的穩定。最后,生態環境惡化亟待治理。由于資源型城市對資源的掠奪、野蠻開采,導致地質受損、環境污染嚴重,破壞生態平衡,影響人類的生存和發展。

2. 資源充分利用驅動內生發展的成功經驗

因資源枯竭或資源利用不當而導致的發展問題,國內外很多城市都在進行大膽探索和嘗試,并取得了初步的成效。如德國萊茵—魯爾區的轉型。20世紀60年代開始,以煤炭、鋼鐵等為資源依賴的德國萊茵—魯爾區開始衰落,淪為資源枯竭型城市,為維持經濟發展,德國政府首先改變單一的產業結構,采取礦產業和非礦產業共同發展;以市場驅動,根據市場需要進行“再工業化”;注重環境建設,著力控制生態污染,區內人均占有綠地達130平方米;制定并嚴格執行城市規劃,規避區域差距,平衡生產力布局。美國休斯敦是石油中心,當石油資源頻臨枯竭,開采業整體下滑時,美國政府就開始加速石油科研開發,產業鏈延伸和引進科技項目,從單一石油資源型城市發展成多種產業集群組成的綜合性現代化大都市[14]。我國在治理資源枯竭城市中,選擇了遼寧阜新作為轉型試點城市之一。阜新是一個因煤而興、又因煤而衰的城市,在痛定思痛,尋求轉型過程中,根據自身的地情民意,逐漸退出傳統工礦業,重點發展現代農業和現代服務業等接替產業,將下崗工人培養成種、養殖業的現代農民;同時學習德國魯爾經驗,延長礦產品深加工鏈,提升科技研發能力,優先發展當地民營經濟,最大限度地利用當地資源、人力和技術,走內生發展戰略。

四、增強城市經濟內生發展的動力機制

(一)發揮市場機制作用,大力發展民營經濟

經濟發展最強大的內生動力是人民求富,民富則國強。即使經濟再貧窮落后的地方,資源再貧瘠枯竭的區域,也會有一些先富起來的人,他們創業激情強烈,求富欲望強烈,能夠產生巨大的能量。因此,依靠當地民眾力量、發展民營經濟既能顯著拉動區域經濟增長,又是實現工業化和現代化的主力軍。鼓勵民營經濟,核心在于尊重市場機制的調節作用。在資源配置中市場的決定性會發揮微觀主體的企業家精神,進而推動企業管理能力、技術水平和產品服務質量提升,為經濟發展提供內生動力。企業家以利潤為目標,聚合生產要素,挖掘經濟潛能,有效地促進商品和要素的自由流動和協調整合。同時,企業家的自主創新和產業升級,客觀上也推進了整個社會生產力水平發展,是經濟增長的根本驅動力。因此,當地政府應通過減少對市場微觀主體經營活動的干預,使“市長經濟”轉型為“市長服務型經濟”、“投資發展型政府”轉變為“運營服務型政府”,大力發展具有內生動力的民營經濟。具體措施如下:①尊重市場機制作用。市場經濟本質上就是市場決定資源配置的經濟,對資源的利用和配置應該依據市場規則、市場價格、市場競爭來實現效益最大化和效率最優化。當地政府要激活本地企業,特別是民營企業釋放更多活力和更大空間去發展經濟、創造財富,這就需要政府放權、授權,做好服務型、有限責任政府。②充分發揮政府作用。遵循市場規律不代表政府無作為,而是合理發揮職能。受“GDP決定政績”的影響,地方政府都患上了“投資饑渴癥”,通過招商引資、過度開發、做大投資等外生力量來保增長,結果負效應凸顯。政府應消除對投資的過度干預,轉變為理性政府,立足本地社情民意,致力于完善宏觀調控體系,重視城市規劃和民生建設,通過刺激消費需求來引導產業結構的合理化,通過營建宜商宜居的環境來提高地區的綜合競爭力。③鼓勵民營經濟走內生發展道路。借鑒韓國忠南改革和浙江吉利企業的成功經驗,民營經濟首先應根植于當地區域經濟的協調發展,依托當地產業鏈價值延伸,通過自主創新、科技力量、人才挖掘和培育,來提升企業的內生動力,從而帶動區域的可持續發展。

(二)打造科技創新機制,提高自主創新能力

城市轉型升級,首要的因素是推進自主創新,只有提高城市創新水平,才能推進地區內部知識擴散、企業成長、市場發育以最終促進產業升級和轉型。首先,科技創新會促使傳統產業優化升級,產生新技術、新工藝和新裝備來提高生產率,甚至產品更新換代,形成新產業,從根本上改變產業結構。其次,科技進步能夠影響需求結構、供給結構、就業結構、行業生產率以及貿易結構,因而推動地區“內生發展”必須首先推動自主創新,使創造發明積極能動地介入到區域內各種生產要素的制度性、結構性調整之中,實現制度創新、技術創新的整合與互動。具體而言:①建立有效的科技投入機制。國家公共科技投入首先應以市場為導向,通過技術先進性和孵化可能性分析、市場前景分析、生產用戶分析等,用企業機制投入研發項目,使研發、生產、經營一體化、產業化發展。②設立創新重大專項。這是為鼓勵原始創新、重大科學發現、重大發明而專門設立的投入機制,目的是彌補我國在這方面的缺失和落后。③加大研發經費支出。城市中要建立大學,依托高校、科研院所和企業的產學研合作來提高科技創新能力,這需要大量的經費支持和引導。與此同時,我國基礎研究經費占全部研發經費的比重近10年一直保持在5%左右,而發達國家卻在20%左右,基礎研究投入不足,很難形成新的產業及其技術軌道,未來對基礎研究的投入至少要翻一番。④健全投融資體系。探索合理的投融資回報機制,以吸引社會資金進入科技創新和成果產業化領域,加速科技成果轉化率;鼓勵企業開展聯盟融資、戰略融資等,推進具有資本優勢的企業與科技型中小企業的戰略聯盟與合作,引導商業銀行進入科技融資體系,解決資金短缺的難題。⑤完善創新服務體系。加快培育科技中介機構,構筑專業化、社會化的技術服務平臺,加大對公益性技術服務機構的支持力度,增強這些機構為資源型民營企業提供技術服務的功能,幫助企業提高創新能力和產品檔次,從而提高企業的核心競爭力。⑥激發創新和創造意識。建立創新獎勵、提拔制度,充分調動人員進行技術創新和發明創造的積極性,培養和吸納高科技、頂尖人才,為城市提供自主創新的內生動力。

(三)促進本地資源優化機制,實現城市內生發展

區域經濟優勢的重要影響因素是要素稟賦結構。不同地區要素豐度差異決定了要素供給成本的不同,從而形成各個經濟區域在產業分工中的產業特征依靠本地資源去謀求經濟的發展,這個過程中既要防止陷入“資源優勢陷阱”,淪為資源枯竭窘狀,又要善于充分利用資源優勢找到經濟發展的突破口,并在可持續發展中展現自己的個性。因此,堅持市場化配置資源,創新投融資方式,變資源為可增值的資本,變資本為可融資的資產。通過多渠道注入資源,做大資產總量,做優資產質量,實現由輸血型向造血型轉變。具體而言:①深化資源創新,著力推動資源節約型和環境友好型社會建設。堅持集約、節約、生態、永續利用、友好型的發展模式,在考量人均GDP的基礎上,更要考核對生態環境的保護狀況,從根本上改善生態環境,促進資源永續利用和經濟持續發展。②資源型產業和非資源型產業的協調同步發展。資源型產業轉型升級的實質是減少對單一資源的依賴,培育和發展精深加工,借助資源型產業發展所帶來的市場空間和發展機遇,發展非資源型產業,增加非資源產業和低碳產業的比重,這對避免資源枯竭、增強經濟發展的抗風險能力和促進經濟與生態環境的協調發展都有重大意義。③延長優勢資源產業鏈。通過實施資源的“就地轉換”戰略,盡量延長本地資源型產業的產業鏈條,充分利用本地優勢資源,最大限度地實現資源在本地經濟系統內的價值增值,重點引進、培育一批下游產業,實現優勢資源與現代制造業的對接,從而降低資源投入在整個經濟系統中的比重。

[參考文獻]

[1] 陳彥斌.適應新常態:關鍵在于擺脫高增長依賴[N].光明日報.2014-09-24(15).

[2] Nerfin M. Another Development:Approaches and Strategies [M].Uppsala:Dag Hammarskj?觟ld Foundation,1977.

[3] 胡曉登.為中國區域發展理論和實踐追加人本要素的哲學思考[J].貴州財經學院學報,2010(6):101-104.

[4] 向延平.區域內生發展研究:一個理論框架[J].商業經濟與管理,2013(6):86-91.

[5] 郭熙保.發展經濟學經典論著選[M].北京:中國經濟出版社,1998.

[6] 大連市統計局.對外貿易持續增長,機構繼續優化[EB/OL].(2014-03-25).http://www.stats.dl.gov.cn.

[7] 王志剛,李騰飛,鐘倩林.如何通過內生發展促進區域經濟增長[J].經濟研究導刊,2012(31):172-173.

[8] 夏梁省.民營經濟內生發展模式與轉型升級研究——以吉利集團和臺州大溪鎮為例[J].唐山師范學院學報,2012(4):70-75.

[9] 郭鐵城.我國科技發展的突出問題和轉型升級戰略[J].決策咨詢通訊,2009(2):44-47.

[10] 中國知識產權局.在改革開放偉大進程中誕生發展的中國專利事業[EB/OL].(2013-11-11).http://ip.people.com.cn/n/2013/1111/c136655-23505483.html.

[11] 劉滿鳳.地區科技發展與經濟發展之間關系的實證研究[J].科技管理研究,2007(9):126-129.

[12] 鄭莉,李新男,劉東維.科技發展的階段特征與新階段標志[J].中國軟科學,2009(6):80-85.

[13] 中國首次界定262個資源型城市[EB/OL].(2013-12-04).http://www.qndb.net.

[14] 朱國,趙然.資源型城市的轉型及其成功經驗借鑒[J].前沿,2010(21):19-22.