“大資管時代”我國基金公司的挑戰與轉型

王平

摘 要:2012年以來,我國資產管理行業迎來了一輪放松管制、鼓勵創新的浪潮。隨著證券、信托、基金、保險、期貨以及銀行等金融機構之間的競爭壁壘被打破,資產管理行業進入了全面競爭和混業經營的大資管時代。面對這種新形勢,基金公司的發展受到前所未有的挑戰,行業轉型成為題中應有之義。

關鍵詞:大資管時代;基金公司;競爭;挑戰;轉型

[中圖分類號]F830.91 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461(2016)04-0074-06

一、大資管時代的競爭格局

自2012年5月以來,我國監管部門密集出臺了一系列“新政”,逐步放松了對各類資產管理機構的管制,證券公司、期貨公司、基金公司、商業銀行、保險公司、私募基金以及信托投資公司之間的競爭壁壘被打破。證券公司的集合理財產品由審批制改為備案制,投資范圍擴大,全面松綁資產證券化業務,并可獲得基金托管資格;保險公司的資管業務范圍和資金來源大幅拓寬,保險資產管理公司還可以發行私募產品;并授權國內商業銀行開展理財資產管理業務試點,推動銀行理財業務向真正資產管理轉型;期貨公司獲準以專戶理財方式從事資產管理業務;基金公司可以針對單一或多個客戶設立資產管理計劃,允許其設立子公司開展專項資產管理計劃;明確了私募基金的法律地位,實施備案管理等。2013年2月,證監會還發布了《資產管理機構開展公募證券投資基金管理業務暫行規定》,允許符合條件的證券公司、保險資產管理公司、私募證券基金管理機構直接開展公募基金管理業務。[1]

隨著這些資管新政的實施,信托業的制度優勢被削弱,公募基金的壟斷牌照也被打破,銀行、保險、券商、基金、信托、期貨等各金融機構在資管市場形成了混業經營和全方位交叉競爭的格局。對基金公司而言,能否在這種全面融合、競爭與擴張的資管市場中突圍而出,決定了其在金融業中的最終地位。因此,順應市場格局的變化,找尋獨到的定位,保持自身競爭力,是基金公司亟待解決的戰略問題。

二、 我國基金公司的發展現狀及與其他資管機構的規模對比

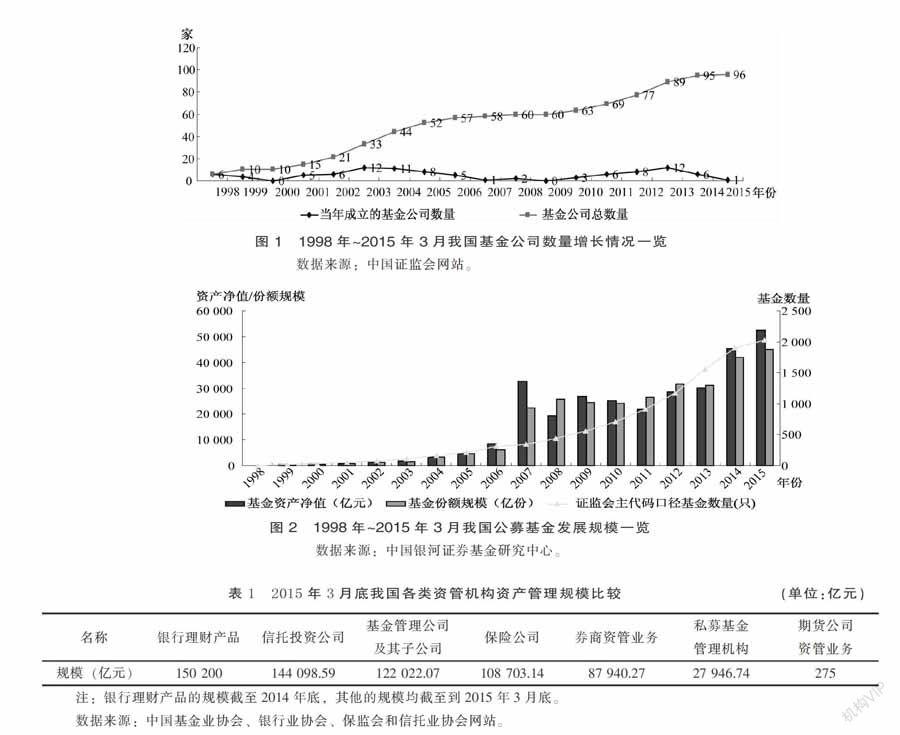

1998年3月,國泰和南方基金管理公司經證監會批準正式成立,揭開了我國基金公司發展的序幕。截至2015年3月,我國共有基金公司96家(見圖1)。隨著我國基金公司數量的增多,其管理的資產規模不斷增長。1998年,我國僅有5只公募基金,資產凈值為107.42億元;到2015年3月底,公募基金為2 027只,資產凈值達到52 414.37億元(見圖2)。此外,基金公司的非公開募集資產(包括社保基金、企業年金和特定客戶資產)規模也迅猛增長,其2015年3月底的規模為23 913.43億元,比2014年底的21 457.75億元增長11.44%。

2012年11月,證監會允許基金公司設立子公司從事非公募業務,由于子公司業務范圍廣泛,其發展速度更為驚人。根據證監會公布的數據,2013年9月,基金子公司的專戶業務規模約4 600億元;而到了2015年3月,基金子公司共管理專戶產品10 804只,資產規模高達45 694.27億元,短短一年半就增長了4.11萬億元,增幅達893%。

總之,經過17年的快速發展,基金公司及其子公司已成為資本市場上重要的資產管理機構,其2015年3月底的資產管理規模合計12.20萬億元,略超保險業的資產總額,遠超券商資管業務、私募基金管理機構和期貨公司資管業務的規模。但是,與銀行、信托等其他資管機構相比,基金公司的規模還較小(見表1)。可見資管混業,基金公司面臨較大的競爭壓力。

三、目前我國基金公司面臨的挑戰

2013年6月施行的《基金法》在發行條件、投資范圍、基金管理等方面為基金公司大幅“松綁”,整個行業發展面臨從未有過的機遇。但新《基金法》及其隨后的配套政策也降低了公募基金市場準入門檻,基金公司在公募業務領域的壟斷地位被徹底打破。在這種多元化、競爭激烈的資產管理環境中,基金公司發展面臨諸多挑戰。

(一)投資難度加大,業績穩定性差

公募業務是基金公司發展的基礎,是市場和社會大眾評價其好壞優劣的客觀依據。當前,我國公募基金主要投資上市股票、債券、存款等金融產品,這些傳統工具可作為的空間越來越小,投資難度持續加大。首先,資管市場準入放開意味著機構投資者數量上升,理性資金在市場中占比的提升將提高A股市場整體效率。在這樣的行業背景下,投資人取得優秀業績的難度將加大,戰勝指數將變得更加困難。其次,我國經濟增速放緩,經濟結構的轉型升級勢在必行,股市的震蕩使得超額收益的獲取越來越困難,操作難度在加大。最后,2013年我國拉開了打擊影子銀行、推動利率市場化的大幕,協議存款、債券等固定收益產品將減少,使其配置收益存在一定壓力。

投資難度的加大使得近年來我國基金行業的投資收益不穩定,業績波動幅度大。據好買基金研究中心數據顯示,2012~2014年雖然我國各類型基金均取得正收益,但不同類型基金凈值的平均漲幅相差較大(見表2)。2012年QD11、債券型和指數型基金的業績居前,而2013年股票型和混合型基金表現出色,指數型和債券型的業績墊底。2014年中國資本市場悄然轉勢,股債雙雙走牛,指數型股票基金平均凈值大漲40.91%,在各類基金中表現最佳,而QDII的業績墊底,與股票型基金業績相差近30個百分點。基金投資業績的不穩定將直接影響整個行業的資產規模增長。

(二)人才流失加劇,“一拖多”現象日益嚴重

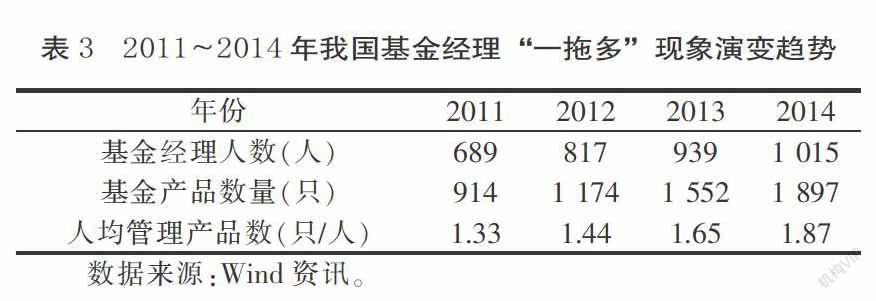

基金業最核心的資源是人才,但近年來我國基金公司人員的流失率明顯提高。根據基金業協會發布的《中國證券投資基金業公募基金管理公司社會責任報告(2013年度)》,2013年受調查的83家基金公司離職人數共計1 675人,較2012年度增加334人次,增長了24.91%。行業整體離職比例為13%,已連續幾年保持在10%以上。作為基金公司重要的投資管理人才,基金經理的離職更加頻繁。Wind數據顯示,從2009年到2014年,基金業共有758名基金經理離職,平均每年離職126人,并且離職人數呈遞增趨勢,2014年共有213名基金經理離職,遠超2013年(138名),創出了基金業年離職人數的歷史新高。隨著基金經理離職潮持續升溫,基金行業“一拖多”現象越發嚴重,目前每位基金經理平均管理1.87只基金(見表3)。此外,高離職率也使得基金經理日益新手化。據統計,目前國內公募基金經理的平均任職年限約為3.60年,而2012年以來成立的26家基金公司中,基金經理平均任職年限僅為1.30年。

我國基金經理離職后,主要是轉投私募,或進入券商、保險機構等。至于基金經理離職的原因,不外乎私募基金利益的誘惑、公募基金投資和監管方式的制約、個人職業規劃的變化、基金相對排名的考核壓力、對公司文化的不認同以及嚴打“老鼠倉”的壓力等。基金業人才的大量流失以及日益明顯的基金經理“一拖多”現象和新手化趨勢,對基金公司的運營和產品業績的穩定性必然產生沖擊,也侵蝕著投資者對基金業的信心。因此,如何破解令人憂心的人才流失問題,是實現基金業長青的當務之急。

(三)銷售渠道擁堵,高成本擠壓公司利潤

經過多年發展,我國基金銷售市場雖然已形成基金公司、商業銀行、證券公司、證券投資咨詢機構、期貨公司、保險機構和獨立基金銷售機構等并存的多渠道銷售模式。但是,各渠道間發展很不平衡,一直呈現出銀行、券商代銷和基金公司直銷“三足鼎立”的局面。基金行業協會統計數據顯示,從2008年至2012年,銀行渠道占比均在53%以上,券商渠道基本介于7%到14%之間,直銷渠道則介于30%到37%之間。2013年,直銷渠道占比雖然增加到45%,但仍低于代銷渠道。自2013年1月1日起,我國取消了基金產品審核通道,基金公司可以根據市場需求自行決定上報數量和類型,同時縮短了產品審核期限。伴隨新基金發行步入快速擴容期,原本不暢的銷售渠道變得更加擁堵。

銷售渠道的擁堵加劇了基金公司與代銷機構之間的博弈,尾隨傭金持續上升。根據WIND資訊數據統計,2014年基金公司支付給渠道的尾隨傭金為63.32億元,占基金管理費(293.94億元)的21.54%,創歷史新高(見圖3)。不同基金公司之間的尾隨傭金占比差距懸殊,處于弱勢地位的中小公司由于更依賴渠道,其尾隨傭金占比普遍較高。2014年華宸未來支付給銷售機構的尾隨傭金占其管理費收入的比重高達52.96%,浙商、財通、西部利得、摩根士丹利華鑫和國金通用的尾傭占比也超過40%。今后隨著券商、保險、私募基金進入公募領域,對渠道的爭奪勢必將進一步加劇,從而更快地抬升基金發行成本,壓縮基金公司的利潤空間。

(四)行業丑聞頻出,風控水平有待提升

自2000年10月“基金黑幕”曝光以來,基金業負面新聞不時出現。近幾年來,基金“老鼠倉”事件更是頻繁發生,屢禁不止。2007 年,對上投摩根基金經理唐建的查處是證監會對“老鼠倉”做出處罰的第一例。2009年,長城基金經理韓剛成為因“老鼠倉”獲刑的第一人。2013年下半年,證監會改進了線索發現機制,加大了打擊力度。隨著監管層調查的深入,基金業投研人員涉案范圍越來越廣,被牽涉的基金公司越來越多,涉案金額也越來越驚人,從最初的幾十萬元到后來的十多億元,極大地損害了持有人的利益。

基金“老鼠倉”等丑聞的一再頻發,無疑是對公眾信任底線的挑戰,不僅涉案基金公司品牌聲譽以及股權價值大幅折損,更給整個行業的生存和發展帶來巨大的負面影響。基金行業屢爆丑聞是諸多因素綜合作用的結果,除了基金經理等從業人員道德缺失、監管層監控難度大以及違法成本低之外,還跟基金公司內部治理結構存在缺陷、風險控制水平低下有很大的關系。另外,近兩年來,我國基金子公司業務開展得如火如荼,但業務繁榮背后“重規模、輕風控”問題突出,子公司風控亟待加強。從目前監管層所制定的監管脈絡體系來看,風控是未來我國基金子公司發展的重點關注對象。總之,風險控制能力是基金公司能否長遠發展的重要因素。基金公司如何做好風控,基金從業人員怎樣加強職業操守,從根源上鏟除“老鼠倉”生存的土壤,依然是擺在我國基金業面前的重大考驗。

(五)貧富分化嚴重,部分基金公司舉步維艱

隨著我國基金公司之間的競爭越來越激烈,其貧富分化凸顯。據統計,截至2014年底,天弘基金憑借余額寶的成功,以5 897.97億元的公募資產規模排名第一,是2008年以來規模增長最快和最多的基金公司。與此相反,次新基金公司的資產規模則較小,大多不到10億,其中排名最后的是華宸未來,其資產規模僅0.62億元。伴隨資金向大型基金公司集中,公募行業集中度顯著提升,前十大基金公司合計管理規模達2.41萬億元,占行業總規模的53.14%,比2013年底的49.32%大幅提升3.82個百分點。

與規模分化加劇相對應,基金公司的盈利差距也在拉大,部分基金公司生存狀況堪憂。據WIND資訊統計,有披露數據的47家基金公司中,華夏基金2014年的凈利潤為12.01億元,位居榜首。易方達、南方、天弘、廣發緊隨其后,凈利潤分別為6.54、6.50、6.32和6.04億元。與這些大型基金公司盈利能力突出形成鮮明對比的是,一些次新基金公司卻難改虧損現狀,比如:2014年3月成立的北信瑞豐2014年凈虧損1 718.00萬元,2013年7月成立的國開泰富凈虧損1 467.31萬元。此外,一些小基金公司由于人才和管理方面的落后,呈現出連年虧損的局面,比如西部利得基金公司。據西部證券財報披露,成立于2010年7月的西部利得除2010年盈利之外,2011~2014年均呈虧損狀態,虧損額分別為4 248.49萬元、1 331.27萬元、4 338.04萬元和3 725.07萬元。

四、我國基金公司的轉型思考

相比其他資產管理機構,基金公司具有一定的優勢和特色,其在倉位把握和運作流程上已形成一套完整的體系,擁有自身鮮明的風格,而且一直以來都緊跟市場前沿,對市場變化的反應比較靈敏,能夠根據市場變化快速及時地調整產能和投入。因此,面對大資管時代復雜激烈的市場競爭環境以及日益多元化的社會財富管理需求,基金公司應充分利用自身優勢,借助政策放寬的契機,通過差異化競爭,突破原有的單一發展模式瓶頸,向全方位的現代財富管理機構轉型。

(一)調整發展戰略,打造差異化競爭優勢

隨著大資產管理時代的來臨,市場競爭將更為激烈,基金公司應對發展路徑作出戰略性調整,打造差異化競爭優勢,這是基金行業發展的大勢所趨,也是中小基金公司尋求發展的一大突破口。

一方面,基金公司應找準自己的市場定位,有所為有所不為。擁有雄厚投研實力和營銷力量的大型基金公司可以選擇“全能型”財富管理公司的模式,獲取更大的市場份額,拓展更多的業務領域,為公募、私募、國內、海外等客戶提供包括資產管理、財富配置、投資咨詢、養老規劃等綜合性的金融服務;而一些投研實力、營銷力量較弱的中小基金公司或新基金公司則最好放棄“大而全”的經營目標,慎重思考自身的核心競爭力,以形成自己獨特的市場定位和品牌效應。比如,行業口碑好的基金公司可選擇繼續在公募業務領域延續優勢;部分中小基金公司可以重點發展專戶或子公司業務;新基金公司則可率先在專戶方面取得突破等。

另一方面,無論是哪個業務領域,各家基金公司的著力點也應該出現差異化。在公募領域,有的專門做固定收益產品,有的專注于指數基金,還有的重點打造主動權益類產品。在非公募領域,有的在對沖、期貨類專戶產品上擁有比較優勢,有的主要發展海外投資服務,還有的重視社保基金、企業年金及保險資金的管理。2014年4月,證監會發布了《關于進一步加強基金管理公司及其子公司從事特定客戶資產管理業務風險管理的通知》。雖然該通知在多項主要業務上給基金子公司戴上了枷鎖,但不可否認,子公司業務的創新仍將是基金公司實現差異化競爭的重要平臺。子公司既可以嘗試更多地參與主動型管理業務,又可以試水資產證券化等相關業務,還可以布局對沖產品、新三板等。

總之,從本質上說,未來基金公司的生存質量很大程度上取決于其能否提供專業價值,如果只能提供與別人雷同的產品或服務,將很難在競爭中勝出,而具備差異化競爭能力的公司將獲得更廣闊的發展空間。

(二)加快產品創新,滿足客戶多元化需求

基金公司在向現代財富管理機構轉型的過程中,產品創新是其重要的驅動力。今后,基金公司應在政府管制放松的背景下,根據客戶需求,通過尋找更多資產類別,細分市場和投資策略,既為普通投資者設計出風險低、收益穩定的產品,又為高端客戶提供高風險、高收益的投資組合。比如:股票基金和分級基金可在主題、行業、風格等方面進行細分;高度靈活的混合基金主要創新投資策略;債券基金以絕對收益為目標;被動型基金繼續向細分化和可交易化方向發展;QDII進入更多資產類別;發展公募FOF產品等。結合我國資本市場未來的發展和全球基金業的趨勢,基金公司可重點從以下兩類產品尋求創新突破。

1. ETF

自1993年美國發行首只ETF以來,其在全球范圍內發展迅猛。截至2015年1月底,全球ETF超過5 400只,市值規模超過17.4萬億元人民幣。近十年市值規模復合增長率超過30%,是全球金融市場上增長最快的產品。[2]同時,ETF不斷推陳出新,先后在投資區域、標的、策略以及模式等多方面進行創新,發展出債券ETF、貨幣市場ETF、黃金ETF、商品ETF、杠桿ETF、做空ETF、主動管理ETF等產品,迎合了投資者的多元化選擇。我國第一只ETF成立于2004年,隨后幾年發展比較緩慢,到2010年才開始加快發展。截至2014年底,我國共有106只ETF,資產合計2 155.60億元,約占公募基金總規模的4.75%。今后,我國基金公司應加快ETF產品的創新設計和布局,以促進產品交易的活躍及規模的有效增長。

2. 絕對收益產品

絕對收益產品是指利用包括賣空、杠桿或投資其他非傳統金融產品等手段使得收益率受股指的影響大為降低,力爭獲得絕對回報的基金產品。近幾年來我國宏觀經濟增速逐步下滑,傳統相對收益基金的業績容易隨著市場大起大落,不能令投資者滿意。雖然我國幾年前就推出了一些號稱絕對收益的產品,但是真正意義上的絕對收益策略產品在2013年才出現。隨著我國股指期貨、融資融券等做空工具的逐步完善,以及基金投資限制的放開,絕對收益策略產品發展的空間較大。

(三)利用互聯網平臺,拓寬多元化銷售渠道

一直以來,銀行都是我國基金公司最為主要的銷售渠道。2013年,在阿里金融的推動下,銀行壟斷地位出現變局。自2013年6月上線以來,余額寶取得了驚人的發展,到2014年底其用戶數增加到1.85億人,資產規模達5 789.36億元,占天弘基金公募規模的98.16%。余額寶的成功充分展示了互聯網的巨大威力和無限可能。

盡管自2013年以來互聯網基金產品風生水起,席卷了無數用戶,但同時我們也要看到,目前各個互聯網平臺銷售產品,還處于發展的初步階段。一方面其滲透率還較低,根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的《第35次中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2014年12月,我國互聯網理財產品用戶規模為7 849萬,較6月份增長1 465萬人,在網民中使用率為12.09%。另一方面,互聯網銷售的主要是基于貨幣基金的風險非常低的固定收益類產品,而作為公募基金收入利器的權益類產品,尚未尋找到合適的網銷路徑。在當前我國政府改革創新力度不斷加大,多層次資本市場加快推進等利好政策的推動下,權益類基金產品長期投資價值顯現。今后,基金公司應進一步加強與網絡的融合,利用低費率吸引客戶走直銷網絡平臺,把原來給銀行渠道的費用讓利給客戶,繞過銀行培養自己的客戶群。同時,為客戶提供優質的投資顧問服務,并盡可能將基金與投資者的生活和服務打通,將投資者培育成為基金公司的忠實客戶。

(四)創新激勵機制,切實提升投研實力

在當前基金業投研人員流動頻繁,人才緊缺的情況下,基金公司破解人才流失難題最具可行性的就是創新激勵機制。從國際經驗來看,對基金投研人員進行激勵最為有效的措施是股權激勵。新《基金法》放寬了基金公司的準入條件,支持公司實行專業人士持股計劃,建立長效激勵約束機制,并取消了5%以下股東變更核準。2014年4月,中歐基金率先實施公募基金股權激勵,包括竇玉明、劉建平等5人在內的核心團隊,通過個人出資方式獲得原有股東的20%股權轉讓。此外,天弘、前海開源、創金合信、永贏等基金公司也先后實施了股權激勵方案。推行股權激勵措施,實現利益捆綁,對基金公司當前所面臨的人才瓶頸起到正面積極作用,有利于提升核心人員穩定性,促進公司穩步發展。

除了股權激勵,基金公司還應不斷創新其他激勵方式。比如:中郵為明星基金經理打造工作室,興業全球再升級1+1持基激勵計劃,上投摩根推出種子基金的激勵計劃,招商、國泰、融通、民生加銀等基金公司推行事業部制改革等。其中,事業部制度的引入,將基金業運行了16年的“大而全”投研架構打散,重組為一個個事業部,投研人員的利益分配模式也得到重構。對單個事業部來說,權和責都被放大:研究成果和投資業績成為事業部的價值標簽,產品規模的升降與事業部收入直接掛鉤。[3]總之,無論采用哪一種激勵方式,基金公司在自身機制上下功夫,謀求提高自身業績和挽留吸引眾多優秀人才加盟,已漸漸成為基金行業發展的大方向。

(五)探索多元化治理模式,提高公司風控水平

目前,公司治理問題仍是制約我國基金行業進一步發展的瓶頸。2014年6月,證監會公布了《關于大力推進證券投資基金行業創新發展的意見》,強調基金公司要進一步完善治理機制,支持基金公司混合所有制改革,進一步優化基金公司股權結構,推進基金公司組織形式多樣化,支持專業人士設立合伙企業擔任公募基金管理人。管理層的支持為進一步完善我國基金公司治理,建立長效激勵約束機制提供了保障。

目前我國基金公司的主要股東多是金融機構,混合所有制改革有利于引入更多的產業資本、民營企業以及個人等進入基金公司的股權領域,有利于從優化股權結構方面來完善基金公司的治理。產業資本和民企一般是較為純粹的財務投資者,和基金公司少有直接利益瓜葛,主營業務和基金公司大多不存在利益輸送之嫌。美國基金業的實踐也表明,股東結構多元、股權相對分散、經營保持相對獨立的基金公司具有較強的競爭力,是全球資產管理行業的發展方向。隨著股東結構的多元化和股權的分散,基金公司上市成為可能。2013年9月,匯添富就率先變更為股份公司。基金公司上市既方便管理層和專業人員真正實現股權激勵,又能讓公司的制度約束更強、治理結構更優化。

此外,基金公司完善治理結構還需要多元化的組織形式。合伙制在國外的資產管理機構中比較常見,引入合伙制可以將公司利益與合伙人自身利益捆綁在一起,體現了資產管理行業對人力資本的尊重。除了合伙制,公司型基金也是應該嘗試的方向,通過強化基金內部治理結構來減輕管理人與持有人的利益沖突。從成熟市場的經驗來看,美國的共同基金多是公司型,公司型基金有自己的董事會,董事會為基金持有人利益服務。[4]

[參考文獻]

[1] 巴曙松,劉少杰,楊倞,等.2014年中國資產管理行業發展報告:新常態下的大資管轉型[M].北京:中國人民大學出版社,2014.

[2] 華寶興業基金.ETF的起源與發展[N].新聞晨報,2015-03-05(A27).

[3] 徐皓,陸慧婧. 基金公司事業部制度改革破冰,打破16年投研組織架構[EB/OL].(2014-04-21).http://www.nbd.com.cn.

[4]李湉湉.公司治理:股權破局上市可期[N].中國基金報,2014 - 06 -16(03).