信息物理融合與商業銀行金融服務策略

李曉宏 馮宇坤

摘 要:分析并比較美、德、中歷次工業變革與金融發展歷程,得出工業技術變革與金融發展始終雙向驅動,且在歷次技術變革初期通常為金融新的跳躍式發展的開始。結合工業變革與金融發展特征,從技術、企業、行業、區域四個角度分析信息物理融合下工業發展趨勢。提出商業銀行需調整組織機構與資源配置,構建資產識別與數據質押理念,關注企業技術特征與網絡結構,重視行業研究與監測,強調快速響應機制,拓展國際業務,創新國內跨區域異地服務。

關鍵詞:信息物理融合;金融服務策略;工業變革;商業銀行

[中圖分類號]F832.33 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461(2016)04-0080-07

一、引 言

面對全球經濟增長乏力,我國經濟下行壓力不斷增大,創新驅動經濟發展已成各國共識,同時強調加快企業技術升級改造成為改善市場供給和擴大需求的重要舉措。基于此,國際國內均已在國家戰略層面展開布局:德國率先提出國家發展戰略層面的工業4.0規劃,旨在支持工業領域新一代革命性技術的研發與創新;與其幾乎同步,美國提出理念相似的信息物理融合系統(CPS);緊隨其后,國務院印發中國版工業4.0規劃《中國制造業發展綱要(2015~2025年)》,明確了9項戰略任務和重點領域,實施國家制造業創新中心建設、智能制造、綠色制造等5項重大工程,提升我國制造業的整體競爭力。2015年9月發布的《<中國制造2025>重點領域技術路線圖(2015版)》,覆蓋新一代信息技術產業、機器人、農業裝備、新能源汽車等10大重點領域、23個重點方向,提出具體創新的方向和路徑,同時《中國制造2025》11項支撐文件即將發布。技術層面,機器人、物聯網、可穿戴設備、3D打印等基礎技術積累與應用初具規模,工業技術帶來產業組織方式升級。直觀上講,物理信息融合不只是高端裝備制造智能化,同時也完成企業設備資源基礎數據采集、互聯與自動化,形成信息高效交互支持下的制造與產品服務等配給的快速響應[1];深層分析,物理信息融合最終將形成工業體系智能化、柔性化[2],并將伴隨著生產組織方式與企業組織形態轉變。

探索產業創新機制與政策配置成為當下并在未來較長時期內理論研究與實踐的重大課題,歷史經驗表明,工業發展與金融發展具有雙向因果關系,因此,關注工業4.0變革,結合我國經濟改革、工業市場競爭與金融改革背景,從金融視角探索其在技術變革中扮演的角色與服務策略是對前述重大課題的分支研究,對發揮金融發展在此次工業變革的作用具有特殊意義。本論文首先對美、德、中工業變革與金融服務發展做出分析,其次探索此次物理信息融合技術變革在技術、企業、行業、區域四大方面的特征,并提出商業銀行相應服務策略。

二、美、德、中工業變革與金融服務發展分析

直觀評述,工業1.0完成了輕工業生產能力突變,改變了紡織等輕工業以及簡單重工業的全球生產模式與格局;工業2.0完成了重工業生產能力突變,實現了工業產業結構與分布的顯著變革;工業3.0完成了計算能力提升支持下的工業生產能力變革,形成工業效率與工業分布的又一次顯著變化;近期,工業4.0將完成協同能力與工業決策能力支持下的生產能力提升,推動制造服務融合與產業形態的重大變革。就美、德、中工業變革與金融服務發展歷程,分析并比較如下。

(一)美國工業變革與金融服務發展歷程

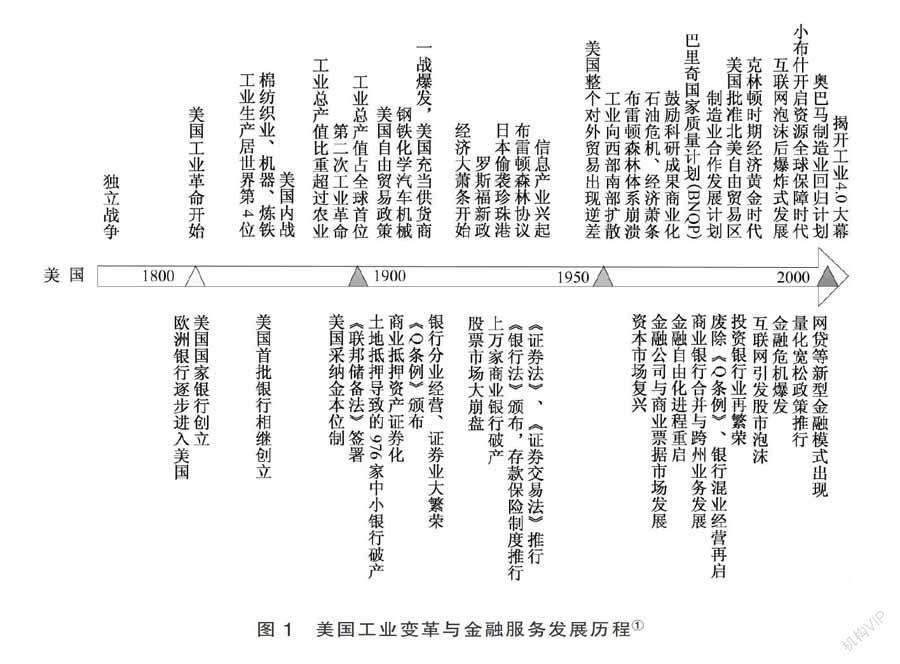

作為第一次世界大戰后國家持續全面繁榮的國家,美國工業變革與金融服務發展歷程(見圖1)。

工業發展視角,工業科技與生產方式螺旋式創新與應用始終為美國工業發展的主要推動力,周期性經濟危機也促使政府干預市場化程度加深[2],總體看來,美國經濟經歷四大階段:①工業創新與制造地位形成階段(1919年以前),美國早期企業地位與各方勢力相互作用,推動政府市場機制建設,推動經濟改革,結合資源稟賦優勢,形成工業經濟世界領先地位;工業生產從1859年到1919年,總規模增加33倍,生產了英國的兩倍、所有歐洲各國總和一半的產品,美國工業生產成為“世界第一”。②工業地位鞏固階段(1919年~1945年),美國在化學工業、汽車制造工業、以及軍工行業等取得驕人成就,為其帶來了豐厚的利潤,也奠定了其世界強國的地位;雖在20世紀30年代經歷史上最嚴重的經濟大蕭條,但二次世界大戰對其他國家工業的創傷,卻為美國創造了豐富的國際市場需求,使其工業在較短時間內得以恢復,并進一步強化了其全球工業地位。③“去工業化”浪潮(1949年~2008年),二戰后,美國工業區域重心逐漸向西部和南部轉移,同時,貨幣結算的全球化加速其外向型經濟發展,制造業邊際利潤不斷降低引發美國“去工業化”浪潮;國內企業競爭加劇推動企業技術創新與技術體系的形成,使其成為第三次工業革命發源地。④“再工業化”時期(2009年至今),金融危機令美國重新思考其工業地位與價值,“再工業化”成為國家制造戰略,關注信息物理融合下的制造業回流成為新工業時期發展的主題。

金融發展視角,美國金融史的豐富與工業企業變革具有直接關聯,與工業發展四大階段相對應,金融發展同樣表現出四大階段特征:①商業銀行主導期(1919年以前),商業銀行規模化資金服務支持工業規模化快速發展,工業繁榮同時推動商業銀行機構繁榮。②非銀機構發展期(1919年~1945年),工業繁榮期形成產能過剩,造成企業大規模破產,進而導致商業銀行大洗牌,金融政策調整與市場高風險業態為非銀機構快速發展創造了良好環境。③銀行與非銀機構共榮期(1949年~2008年),戰后產能輸出,結合美國金融與工業相結合的一系列國家戰略行動計劃,推動美國金融市場全球化;同時,多樣化金融結構形成的金融產品供給與企業風險水平匹配,形成市場主導型金融結構,銀行與非銀機構融合共榮。④新型金融體萌生期(2008年至今),信息技術融合,推動信息技術企業首先從零售消費領域出現不同商業模式的新型金融體,補充并豐富金融市場結構。

(二)德國工業變革與金融服務發展歷程

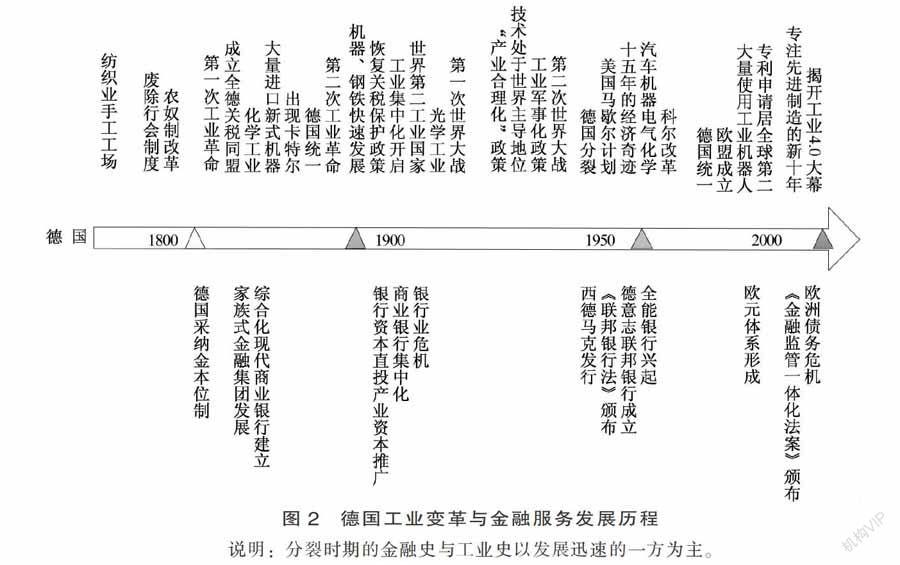

以自由競爭為基礎、國家調節為輔的模式一定程度上保障了工業的縱向深度發展,并很好的保持了工業發展的連續性。德國工業發展與產業組織的穩定性與連續性,推動了商業銀行主導型金融結構的穩定性與連續性(見圖2)。

工業發展視角,德國工業在工業1.0時代依靠地緣優勢得以起步,此后,專注于工業技術創新,始終保持與工業革命引領高端制造業發展同步,從而形成工業的專業技術優勢與產品質量優勢,鞏固了德國全球工業市場地位,市場的穩定性決定著產業形態的穩定性;企業規模角度,中小型企業始終是德國經濟的中堅力量,但中小型企業形成的機械制造產業集群,通過與先進技術的結合,被視為德國工業4.0的發展基礎。赫爾曼·西蒙曾評論:“中國或許是世界工廠,但是德國公司是世界工廠的制造者”,體現著德國在世界工業發展中的引領地位。

金融發展視角,較為常見的觀點認為德國金融發展主要經歷兩大階段:第一階段(1945年以前)德國工業持續支持商業銀行發展成為國家金融主體,并與政府工業集中化同步,完成了金融集中化;第二階段(1945年以后)德國金融管理體系重建以及全能銀行主導國家金融結構狀況的形成。通過德國全能商業銀行與工業構成的局限性相比較,可以判斷商業銀行業務結構與運作模式在工業4.0時代會發生很大程度上的變化。

(三)中國工業變革與金融服務發展歷程

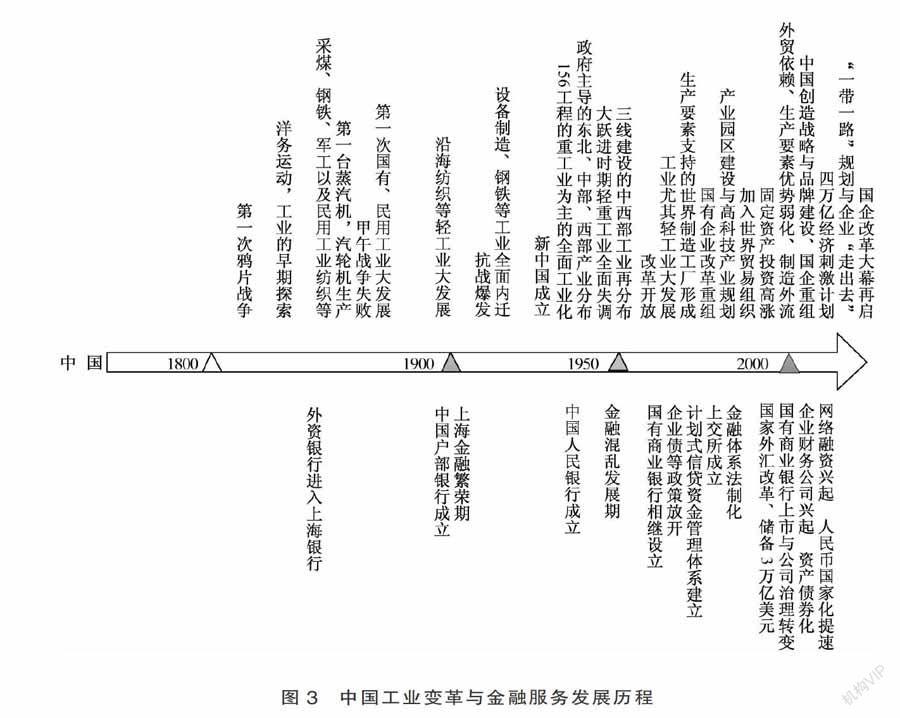

我國工業發展起步較晚,同時受戰爭及高度計劃經濟的影響,工業基礎形成經歷漫長的時期。制度突破和人口紅利,使改革開放后制造業發展迅猛,技術積累與創新速度驚人[3];隨工業市場化進程加速,金融全面市場化競爭與創新局面初步形成(見圖3)。

工業發展視角,我國工業發展除在計劃經濟時期與工業革命有所偏離外,工業發展與全球工業革命同步程度不斷提高。總體看來,我國工業發展經歷了三個時期:①現代工業興起(1949年以前),先后經歷政府主導重工業到后期市場主導下不同類別工業快速繁榮階段,但區域分布主要集中于東部沿海。②計劃工業時期(1949年~1978年),政府主導下的工業布局調整與計劃工業建設期,工業基礎(企業、設施、技術、市場等)初步形成。③國企改革與工業市場繁榮期(1978年至今),我國勞動力、土地等生產要素洼地吸納了全球制造轉移,并最終形成世界制造工廠,工業技術完成從模仿跟隨到自主創新突破;與發達國家一直在放松生產要素對工業的約束中變革不同,該時期我國在成本競爭與投資政策優勢中崛起;目前工業發展紅利將進入政府市場環境構建與企業主導變革下的工業創新,華為、騰訊等企業的發展一再證實該模式的市場價值;同時政府主導工業國際市場拓展已取得成效,且已進入金融與工業相結合的“一帶一路”計劃實施階段,這在激發新的外部市場需求的同時,還增強我國對外工業市場控制力與影響力。

金融發展視角,與三大工業時期相對應但不同步,我國金融發展的三大時期為:①金融體系全面起步(1949年以前),以上海為金融中心,形成外資、中資經營下的銀行、證券、債券等金融體系;與工業分布相同,在東部沿海地區初具規模。②政府管制金融發展期(1949年~1990年),計劃體制支配下的金融業發展,金融產品單一,但完成了商業銀行主導的金融“基礎設施”建設。③現代金融體系發展創新期(1990年至今),受工業發展與企業治理結構改革等影響,商業銀行治理機構改革,同時保險、證券、信托等快速發展,金融業在工業基礎成熟的環境下起步并進入專業化、精細化、多樣化的金融市場競爭時期,市場驅動下的金融全面競爭與創新局面開啟;工業資金需求模式與金融企業創新相互作用,金融產品豐富度呈指數級增長,工行、建行等商業銀行投行類機構建立,加速了企業債券等資本市場融資渠道發展;雖然早期證券投機行為與監管制度不健全等制約了企業通過股市等債權方式的內源性融資,但現代工業金融需求,結合監管制度逐步規范與當前互聯網渠道發展,將進一步增強非銀金融市場發展。

綜合美、德、中的工業變革與金融發展歷程,可以得出二者相互作用呈現:一方面工業技術變革與金融發展始終雙向驅動,相互促進。每一次工業革命,金融業都積極推動產業升級和經濟轉型,同時工業組織與產業調整均帶來金融的創新、激烈競爭與繁榮。另一方面,每次技術變革初期,是金融新的跳躍式發展的起步期,其后在伴隨一定泡沫后進入相對穩健發展期。這一特征在歷次工業革命中不斷增強,其主要原因為經濟下行、市場競爭與技術積累等多因素交疊,激發企業工業技術研發到推廣的浪潮,社會閑置資金的狂熱進一步激化這一狀況,并伴隨著金融創新與金融結構調整。這在市場型經濟主導的美國表現尤其突出。

三、工業4.0時代工業變革趨勢判斷

(一)技術變革視角

工業4.0技術變革體現為多領域技術融合創新。以3D打印與物聯網為例,3D打印是以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術,形成制造過程的數字化,開始突破空間約束;物聯網通過應用傳感器形成智能制造神經元,將控制器、機器、人員和物等通過新的方式聯在一起,形成人與物、物與物相聯,實現信息化、遠程管理控制和智能化的網絡,物聯網帶來的信息采集、整合以及可視化,直接降低了市場交易成本,優化了資源配置。

制造運營網絡化將互聯網的渠道價值轉變為柔性制造與敏捷制造的決策載體,采集并高效利用數據成為新的業務盈利點或降低運營成本方式(德國BOSCH已實現基于數據監測的預防性設備維護);與企業信息網絡化形成呼應,現代物流體系成型與規模效應優勢極大降低物流成本,推動產業鏈結構扁平化、企業交易網絡化、行業邊界模糊化、地理位置約束弱化等;工業數據采集與應用成為企業之間新的合作方式,技術支持的設備租賃已初步建立。但工業4.0技術變革將會對中國的傳統制造帶來產能過剩和行業性系統風險形成壓力。

(二)企業變革視角

工業4.0對企業影響將體現為企業組織變革與運營特征轉變兩個方面。一方面企業群的強化將成為商業活動的主要形式。技術環境驅動下企業并購會成為一股潮流,但與以往集團化過程不同,體現為技術綁定的非控制關系的“集團化”將加強[4];此外,對制造環節表現為企業生產網絡融合,企業之間制造工廠的相互滲透,制造業服務化使得制造工廠轉變為一家為主的多關聯企業合作基地(陜鼓、沈陽機床等由設備銷售轉變為空氣壓縮工業功能服務銷售)。另一方面企業運營出現新特征:企業制造周期縮短,市場需求預測準確性因信息傳遞效率以及信息質量提高而增強;企業需求傳遞環節減少,需求感知能力增強,產品更新周期加快,精準營銷能力增強;產品客戶化將降低傳統企業所采用的規模化生產的成本控制方式,模塊化生產方式將不斷增強[5];按訂單或基于需求設計的單批次生產組織模式將增強,使訂單呈現高頻次、低規模、小額化等特點,這使設備服務效率對企業生產運營技術依賴性更強;信息技術推動下企業運營各環節的可視化將增強。

(三)行業變革視角

工業4.0驅動新型行業發展與產業升級。一方面,工業4.0將推動技術直接關聯新型產業發展,如被普遍認同的工業自動化下的工業機器人、機械數字智能產業、物聯網相關網絡與數據采集設備等,同時間接涉及航空、核電、農業機械、鐵路運輸、環保、家電等智能化產業。另一方面,行業融合生產性服務,行業邊界模糊趨勢增強。企業內部,受市場競爭驅動,企業核心業務的延伸和多樣化經營形成了行業邊界模糊,如蘋果公司硬件的延伸與信息服務的供給;同時,企業外部生產性服務業的增強,促進了不同行業之間的相互滲透。隨行業邊界的模糊,加上物聯網技術與互聯網技術成熟,將加速銷售渠道平臺化[6],也促進產業組織結構從原材料到消費端的扁平化,傳統企業渠道或中介模式在弱化,提供附加價值的“再渠道”或“再中介化”得以發展;同時,也將很大程度上促進行業內企業地域分布的分散化。

(四)區域變革視角

全球供應鏈關系發生新的轉變,產業轉移,工業4.0會加強資源供給、產品制造、市場等層面的全球化,很大程度上會重新調整全球工業與國內工業地理分布。一方面,受綜合生產成本比較優勢與技術競爭優勢影響,世界制造中心區域分化將呈現:①技術突破與融合形成高端制造業回流美國等傳統技術優勢國家。②工業基礎與市場基礎形成的原有制造中心的延續,如中國等。③生產要素優勢不再形成的中低端勞動密集型產業向外轉移,近年來已經出現紡織等向東南亞轉移。另一方面,國內區域化轉移或升級。三十多年市場化發展,我國東、中、西整體形成工業梯形結構:東部技術創新與產業升級,中部承建東部產業轉移,西部資源開發與利用。受技術對地理約束的弱化,土地、勞動力等生產要素對工業制造影響更大,制造與中低端技術的分離等類似全球制造發展三大趨勢同樣會在國內出現,即東部技術優勢形成的高端制造,中部制造業承接與強化,西部資源輸出的同時承接部分產業。總體而言,跨區域協同與合作的頻度將不斷加大。

四、商業銀行金融服務策略

(一)商業銀行應對技術變革策略

商業銀行重視技術尤其是數據在商業銀行金融服務中的應用。技術變革形成的企業網絡,直接決定商業銀行對企業長期固定資產貸款風險的再評估,同時小額化、高頻度商業交易方式將成為新常態,這意味著基于網絡技術提供便利與快速響應的流動資金貸款成為金融服務的主要方式之一。

1.組織機構與資源配置層面

為契合工業變革下的企業組織硬資源協調與業務網絡關系軟資源整合的趨勢性變化,商業銀行需要梳理內部組織高效合作并提高業務協作效率。內部技術推動部門變革的關鍵在于對新技術的應用認知與局部利益分配,減少當前部門利益格局形成的阻力。同時加強行內金融“特區”建設與軟資源支持,如經濟資本占用、客戶服務渠道遷移等,盡快形成推廣經驗或成果總結,消化現有內部結構與管理市場劃分造成的阻力。此外通過部分資產業務后端集中化,依托網絡技術服務地理位置分散的同類客戶,系統服務能力的強化,會引起中介環節的弱化,形成“啞鈴結構”,支行端重點關注面向客戶的服務營銷與客戶關系維護,總行端重點關注面向需求的業務“規則”開發與智力支持。

2.資產識別與數據質押層面

商業銀行識別優質企業的關鍵是正確判斷企業運營狀況,也是大、中、小型企業信用授信、用信的關鍵,企業運營數據化(LBS技術、傳感器等)有利于解決這一問題。工業信息融合的最直接產出即為數據化,生產設備運行數據化、技術協同數據化、產品狀態數據化。真實性數據支持和多維指標交叉驗證,有助于解決當前單純抵質押物等緩釋風險措施效力不足的現狀。數據質押成為金融服務的一大趨勢,如何獲取信息并在信息分析的基礎上轉變固有金融服務操作方式的過程,與產業深度融入而非劃界成為商業銀行新的動向。此外,數據質押的實現將有利于形成低成本、高效率、快速響應的金融服務[7],提高企業群整體服務體驗,未來實現將經過三大階段:網絡客戶規模形成、數據采集質量控制與高級金融服務模型構建。

(二)商業銀行應對企業變革策略

技術變革下的企業輕資產等特征首先對傳統的重資產的信貸模式提出挑戰,同時企業之間合作方式的轉變,對傳統單一企業為主的服務模式提出新要求。

1.技術密集型企業層面

產業技術變革下,技術密集型企業是商業銀行特別是大中型商業銀行[8]首先需重點關注的領域。科技企業普遍具有的成長周期階段化、資產結構輕型化、市場淘汰批量化等特征,與低風險低收益的銀行運營模式截然不同,首先需關注分析技術領域發展趨勢與特征,降低因認識不足而增加的評估風險;其次,依據企業生命周期,早中期提供綜合化經營或內外合作聯盟來共享客戶資源,形成“投貸聯動”、“投保聯動”等模式,中后期提供傳統金融服務跟進。

2.制造網絡與企業群結構層面

制造企業網絡化使公司業務進入企業群時期,縱向多元化、橫向多元化和混合多元化等得以不同程度發展,形成大型企業支配或協調更多中小企業局面。依靠結算網絡,抓住、利用、拓展大型企業將成為發展公司業務(投行等產品配置)的關鍵,通過沿商業信用替代的路徑,完成信貸產業鏈延伸,商業銀行技術應用與流程再造應隨之不斷增強[9];該角度下,核心企業節點演變為信息與信用載體,核心企業整合上下游形成“集團化運營”的模式將推動基于核心企業的網絡金融服務應用,網絡信貸而非客戶關系形式的業務線上化是商業銀行迎合工業4.0的關鍵,這意味著客戶營銷資源配置、風險管理模式轉變[10]、產品與渠道優化等也需做出相應轉變。

(三)商業銀行應對行業變革策略

關注行業是商業系統層面制定和營銷、準入、授信、風險評估等政策的關鍵,行業變革下商業銀行服務策略應重點關注如下兩點。

1.行業研究與行業監測層面

新型行業的涌現,尤其是國家高端通用芯片、集成電路裝備、大飛機、先進傳感器及物聯網、智能電網、智能汽車和新能源汽車、智能制造與機器人、中高端醫療器械重大創新戰略項目,前瞻性、專業性與高風險性較強,商業銀行需重視前瞻布局行業研究,對客戶維護、跟蹤、判斷提供智力支持。此外,企業數據的豐富,便于形成同類企業整體運營的可視化,從而使商業銀行行業檢測手段得以更新。具體來說,商業銀行技術變革策略的推進可實現行業內關鍵企業的運營信息采集,對商業銀行行業分析與風險感知提供有效數據。

2.行業劃分與快速響應層面

行業邊界的模糊化,意味著通過行業分類的價值與數據的真實性在弱化,建議實施大行業劃分,提供信貸管理與信貸配給。此外,行業周期的縮短,需求的快速響應將成為重要的市場競爭力,一方面,意味著對新技術高效吸收與應用成為信貸投放關注要點之一,構建“新型技術服務綠色通道”,實現對一定規模或成長性較好的企業需求的快速響應;另一方面,行業扁平化要求銀行從關注企業轉變為重視大型企業、信息、物流平臺合作,從審批部門前置等流程調整或創新中心直面客戶等服務手段增強金融服務效率。

(四)商業銀行應對區域變革策略

商業銀行服務區域變革的關鍵是全球與國內區域發展態勢為基礎,提供相關服務。

1.創新合作與關注政府國際戰略層面

創新合作是全球制造業的高端供需合作,也是最為優質的業務之一。商業銀行需通過并購貸款、并購基金、并購債券等多種融資手段支持企業境外投資并購需求。同時,創新當前國際業務產品,抓住高鐵、核電、通信等高端裝備、先進技術、優勢產能走出去為金融服務提供的機會。還要關注東盟、東北亞等自貿區建設、“一帶一路”戰略,在提供傳統金融服務的同時,創新資本項目金融產品將是國際業務的關鍵發力點。

2.區域差異化政策與跨區域異地服務層面

針對產業階梯式分布以及區域產業發展特征,商業銀行需強化不同區域信貸政策差異,尤其對中部制造承接,需借鑒早期服務東部經驗。對東部積極實施前述創新型企業與行業服務策略,設計“一區一策”管理機制。此外如前所述,對跨區域業務服務,商業銀行應加強基于網絡技術的業務異地化服務,通過績效考核協調其與分行屬地化業務運營管理模式的沖突,發揮異地化服務與屬地化管理的優勢,形成賬戶管理、盡職調查、綜合產品服務配給、貸后風險監控等高效協同局面。

[注 釋]

① 資料來源:基于《中國制造業發展戰略的管理研究》重大項目、《劍橋美國經濟史》以及其他文獻等整理,圖2~3同此。(說明:圖內中間箭頭表示時間軸,三角符“Δ”從左到右依次表示工業1.0、2.0、3.0、4.0,時間軸上方豎條文字從左到右依次為美國工業變革重大事項,時間軸下方豎條文字從左到右依次表示美國金融發展重大事項)。

[參考文獻]

[1] Lee J,Bagheri B,and Kao H. A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0—Based Manufacturing Systems[J]. Manufacturing Letters,2015,3:18-23.

[2] 恩格爾曼,高德步.劍橋美國經濟史[M].蔡挺,等,譯.北京:中國人民大學出版社,2008.

[3] 孫林巖.中國制造業發展戰略管理研究[M].北京:清華大學出版社,2009.

[4] Deloitte Group. Industry 4.0: Challenges and Solutions for the Digital Transformation and Use of Exponential Technologies[R].2014.10

[5] American Banking and Market News: Latest Feedback of the Ger man Machinery Industry on Industry 4.0-New Report in the Quest Trend Magazine[R].Newstex Finance & Accounting Blogs,2014.

[6] Dutton WH. Putting Things to Work: Social and Policy Challenges for the Internet of Things[J]. Info,2014,163(3):1-21.

[7] 唐時達,李智華,李曉宏.供應鏈金融新趨勢[J].中國金融,2015(10):40-41.

[8] Berger A,William G and Rice T. Do Small Businesses Still Prefer Community Banks?[J]. Journal of Banking & Finance,2014,44:264-278.

[9] Mills KG,and McCarthy B. The State of Small Business Lending: Credit Access during the Recovery and How Technology May Change the Game[R]. Working Paper,Harvard Business School,2014 .

[10] Ely DP,Robinson KJ. The Impact of Banks' Expanded Securities Powers on Small-business Lending[J].Review of Financial Econo- mics,2004,13(1-2):79-102.