神經外科重癥患者院內感染的護理干預研究

王莉梅 徐昆花

【摘要】 目的:探究神經外科重癥患者降低其院內感染的護理干預方法及效果。方法:抽取2013年2月-2015年2月筆者所在醫院神經外科手術治療的72例重癥患者作為研究對象,以護理方法的不同作為分組依據,將其分為觀察組(n=36)和對照組(n=36),對照組患者予以神經外科常規護理,觀察組患者在此基礎上予以全面護理干預,對兩組患者感染發生情況、生活及運動能力進行對比。結果:觀察組患者感染發生率低于對照組,且觀察組生活能力、運動能力評分均優于對照組,組間數據比較差異均有統計學意義(P<0.05)。結論:加強對神經外科重癥患者的護理干預,可促進醫院護理服務質量的提升,利于患者盡早康復,有效控制患者院內感染的發生,可作為臨床有效的護理路徑開展。

【關鍵詞】 神經外科; 重癥患者; 院內感染; 護理干預

中圖分類號 R473.6 文獻標識碼 B 文章編號 1674-6805(2016)4-0103-03

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2016.4.057

神經外科常見疾病包括顱腦畸形、高血壓性腦出血、顱內腫瘤以及顱腦損傷等,通常來說具有發病急、病情兇險且死亡率極高的特點[1]。患者入院后應及時予以氣管插管呼吸機輔助呼吸,術后仍需在患者顱腦內留置創腔引流管或者腦室引流管等,除此之外,整個過程中還涉及到留置導尿管、深靜脈置管以及胃管等諸多侵入性操作,再加上患者需長時間臥床休養,其機體各項抵抗力均顯著下降,繼而便會較易發生院內感染。因此,強化護理服務質量、提高護理技術操作水平、落實無菌觀念,在術前、術后以及臨床護理工作中,強化積極、全面的護理干預,對于神經外科重癥患者發生院內感染的預防具有重要意義。本次研究旨在探究對神經外科重癥患者采取護理干預的效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

抽取2013年2月-2015年2月筆者所在醫院神經外科手術治療的72例重癥患者作為研究對象,以護理方法的不同作為分組依據,將其分為觀察組(n=36)和對照組(n=36),其中對照組患者男20例,女16例,年齡27~58歲,平均(40.1±2.7)歲;

手術類型:開顱夾閉術7例,開顱血腫術5例,顱腦外傷

13例,椎管腫瘤術11例。觀察組患者男21例,女15例,年齡25~60歲,平均(42.1±2.5)歲;手術類型:開顱夾閉術8例,開顱血腫術3例,顱腦外傷15例,椎管腫瘤術10例。兩組患者的年齡、性別及手術類型等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。且所有患者均自愿簽署知情同意書,參與本次研究。

1.2 方法

1.2.1 對照組 予以對照組患者神經外科常規方法護理,主要內容包括:護理工作者指導患者進行合理、適當的功能鍛煉及飲食調節,以及病癥的常規護理,必要的心理輔導干預。

1.2.2 觀察組 在對照組常規護理的基礎上,予以患者加強全面護理干預,具體方法如下。

1.2.2.1 落實無菌操作 在實施護理操作的同時,嚴格落實無菌操作,保證依據相關護理操作規程實施護理工作,避免由于任何不當的操作而誘發醫源性感染。所有可能會使用到的醫療器械均應嚴格依據相關操作規程進行消毒、殺菌處理,避免誘發感染;嚴格掌握呼吸機適應證,對使用到呼吸機的患者定期進行呼吸機管道的更換,防止發生呼吸機相關性肺炎;做好床邊隔離、手衛生,最大限度的控制交叉感染。

1.2.2.2 控制引流管留置時間 加強對各個引流管的時間控制,對患者的拔管指征進行密切觀察。一般來說,腦室引流時間應盡量控制在7 d以內,對于創腔引流來說,則應在術后的3 d或者4 d內拔出;做好其他引流管的嚴格管理,在患者病情允許的情況,盡量及早拔管,應注意每天1次進行對無菌引流袋的更換,最大限度上降低感染的發生率。

1.2.2.3 強化ICU管理 從根本上落實消毒隔離,對感染者應提倡并實施隔離制度,做好病房的消毒工作,實施細菌學控制,從根本上保證病房的衛生學指標符合相關標準。除此之外,還應嚴格限制探視的人數、探視時間,切忌在任何護理工作中有患者家屬的參與。定期做好空氣培養,對醫院病菌的分布情況加以全面了解,為針對性的實施消毒殺菌制度、護理干預舉措提供有效的前提基礎,避免交叉感染的發生。

1.2.2.4 做好患者呼吸道護理 對涉及到氣管切開的患者來說,尤其要注意落實無菌操作,動作緩慢、輕柔,每一項器械必須要做好嚴格、全面的消毒劑殺菌工作,吸痰管必須是專用的一次性吸痰管,采用負壓吸引器及時、正確的進行吸痰工作,痰多者應做痰培養與藥敏實驗,依據藥敏試驗的結果正確指導臨床用藥,這樣可有效降低肺部感染的發生率。對鼻飼者來說,應在痰液徹底吸除干凈之后再實施鼻飼,將床頭調高至35°~45°;鼻飼結束之后,應在半小時內維持患者半臥位,之后再輔助其恢復體位,避免由于體位過低而導致食物逆流,繼而誘發誤吸;就機械通氣患者來說,應采取半臥位,加強對其的口腔護理,最大限度的控制炎癥發生;按時予以叩背或者是采用排痰儀,必要的情況下還可予以霧化吸入,避免墜積性肺炎等并發癥的發生;密切觀察患者生命體征、感染體征,意識、瞳孔及液體出入量的變化情況,一旦發現有疑似感染者,需盡快留取標本,并進行細菌培養、藥敏實驗,為抗生素的合理應用奠定基礎,控制感染的發生。

1.2.2.5 體位及飲食護理 由于神經外科患者手術治療后一般均會陷入昏迷,應予以患者舒適體位,肢體處放在功能位,定時給患者翻身,避免發生壓瘡。嚴格依據醫囑,予以患者高蛋白、高熱量、高維生素食物,促進患者機體抵抗力的提高。

1.3 觀察指標

(1)兩組患者院內感染的發生情況;(2)采用Barther評分法[2],評價兩組患者日常生活能力;采用Fugl-Meyer評定量表[3],評價兩組患者運動能力恢復情況。

1.4 統計學處理

采用SPSS 19.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,比較采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用字2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

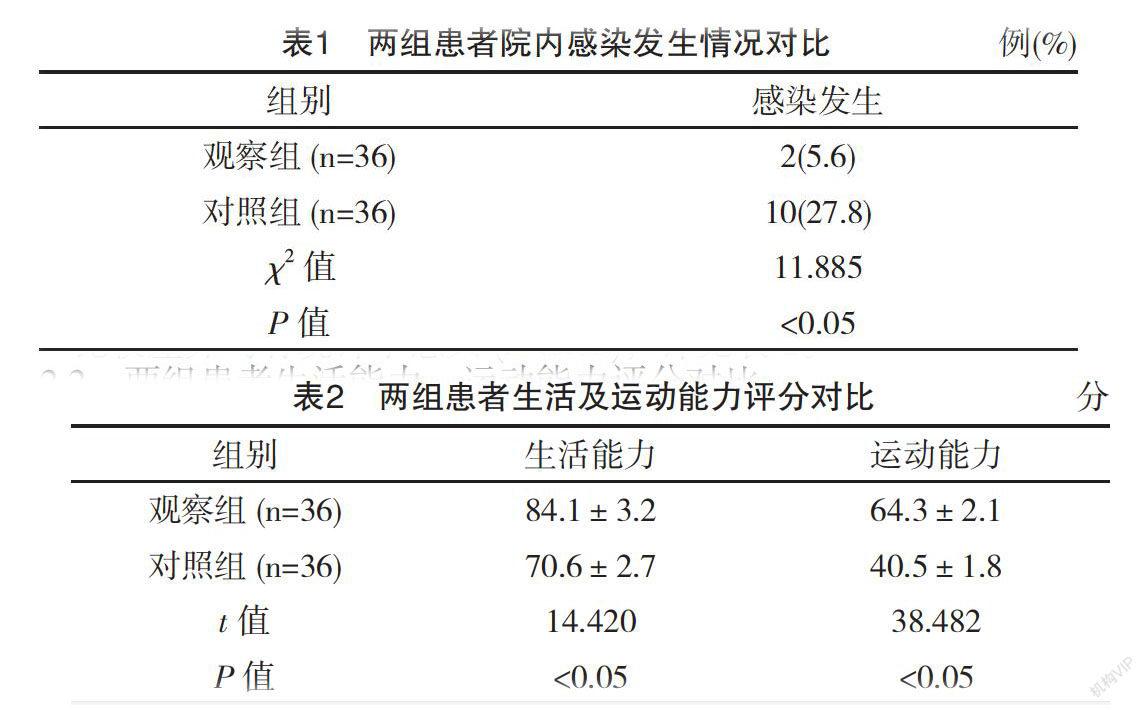

2.1 兩組患者院內感染的發生情況對比

觀察組患者感染發生率低于對照組,組間數據對比差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

表1 兩組患者院內感染發生情況對比 例(%)

組別 感染發生

觀察組(n=36) 2(5.6)

對照組(n=36) 10(27.8)

字2值 11.885

P值 <0.05

2.2 兩組患者生活能力、運動能力評分對比

觀察組生活能力、運動能力評分均優于對照組,組間數據比較差異均有統計學意義(P<0.05),詳見表2。

表2 兩組患者生活及運動能力評分對比 分

組別 生活能力 運動能力

觀察組(n=36) 84.1±3.2 64.3±2.1

對照組(n=36) 70.6±2.7 40.5±1.8

t值 14.420 38.482

P值 <0.05 <0.05

3 討論

神經外科患者通常發病急,且病情多危重、變化快,大部分情況下均會伴隨出現呼吸功能障礙或者是意識障礙等癥狀,需接受手術治療,同時手術治療后患者體內會需要留置諸多管道,這也就加大了感染發生的風險,增強了臨床護理難度。加強對神經外科重癥患者的護理干預,對降低其院內感染的發生、病情恢復具有重要意義[4]。

本次研究中,在對照組常規護理的基礎上,加強對觀察組患者的護理干預,研究結果表明,觀察組患者感染率顯著低于對照組,且生活能力、運動能力評分均明顯優于對照組,這也進一步表明,護理干預與常規護理比較,更具針對性、系統性、計劃性與科學性,從根本上滿足了患者的護理需求,避免醫療糾紛的發生,提高患者及其家屬的護理滿意度。在護理干預工作中加強護理質量控制,嚴格依照護理技術操作流程實施護理操作,使院內感染的發生率降低到最小。同時依據患者不同階段的心理狀態,結合患者實際情況,予以心理疏導,還能樹立患者戰勝病癥的信念。

綜上所述,加強對神經外科重癥患者的護理干預,可促進醫院護理服務質量的提升,利于患者盡早康復,有效控制患者院內感染的發生,可作為臨床有效的護理路徑開展。

參考文獻

[1]季日峰.神經外科重癥患者院內感染的護理干預研究[J].山東醫學高等專科學校學報,2014,36(2):101-102.

[2]王麗杰.神經外科重癥患者院內感染的預防及護理體會[J].中國實用神經疾病雜志,2012,15(24):94-95.

[3]楊敏靈,張文靜,侯忠芳,等.神經外科患者醫院感染相關因素分析及護理體會[J].醫學信息,2013,26(23):214-215.

[4]艾芳,李建瑞,張曉紅等.神經外科重癥監護患者的臨床護理及療效觀察[J].貴陽中醫學院學報,2013,35(3):206-207.

(收稿日期:2015-10-22)