醫教協同視角下的高中生情緒健康問題分析

馬珍珍

〔摘要〕本文通過對上海市四個區12所高中的3814名學生進行問卷調研,發現情緒問題是高中生較為突出的心理健康問題。高中生焦慮類情緒問題更為普遍,應和抑郁類問題一樣受到高度重視。性格內向的男生更易產生情緒焦慮問題,失去親朋是引發抑郁問題的重要因素。在對高中生焦慮和抑郁情緒保護性因素和危險性因素分析的基礎上,從醫教協同的視角提出了若干工作建議:建立“健康促進—問題預防—疾病轉介”多層立體的情緒健康服務體系;普適性的心理健康促進課程與活動宜覆蓋高中三年,情緒問題的預防工作應以建立協同關注學生生活重大變故的網絡為基點;以“生態—系統”的視角改善成長環境,才能幫助高中生從根本上化解情緒困擾。

〔關鍵詞〕 醫教協同;心理健康;情緒問題

〔中圖分類號〕G44 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1671-2684(2016)22-0016-03

隨著教育改革的深入推進,可持續地發展每一個學生綜合素質的理念越來越受到重視,學業成績的提高不能再以犧牲學生的身心健康為代價。這不僅需要廣大學校在教育教學的過程中充分重視身心素質的發展,還需要針對每一個學生的身心負荷情況,提供健康促進、問題預防和疾病轉介等不同層次的健康服務。

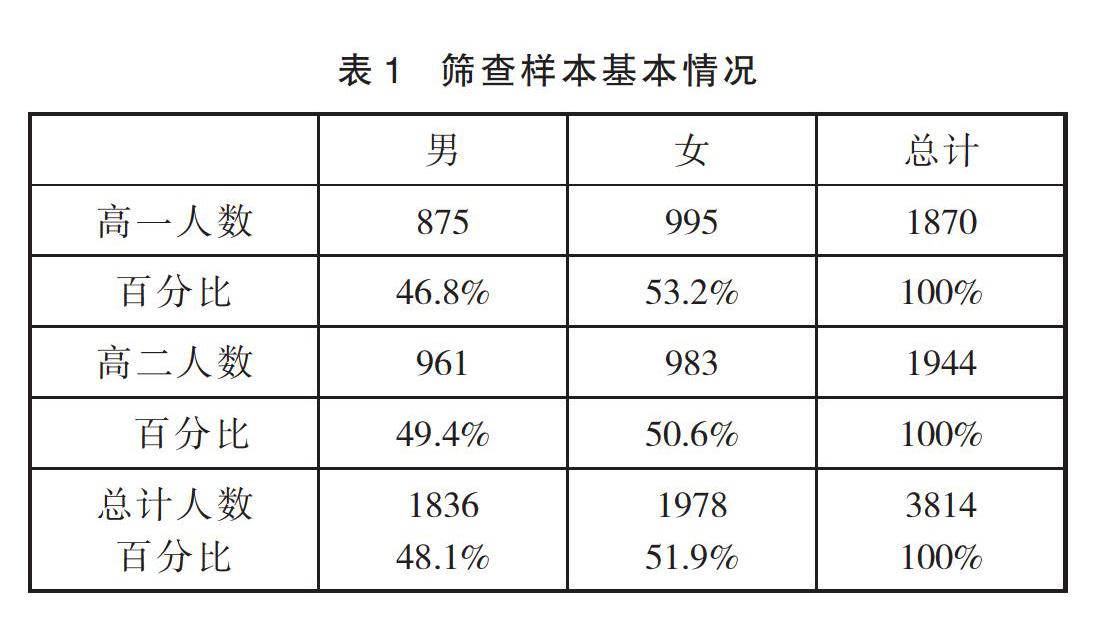

相關研究發現,情緒問題是高中生最為突出的心理健康問題。為了進一步探索適應高中生心理健康需求的有效服務模式,上海學生心理健康教育發展中心在黃浦、楊浦、浦東、閘北四區抽取了12所高中50%的高一、高二學生(3814人)為研究對象,試點 “篩查—評估—分類干預”全流程的醫教協同健康促進工作。

一、調查發現

(一)2.22%的高中生存在情緒問題高風險,需要接受更專業的心理預防服務

本次研究首先采用自陳問卷(“長處與困難問卷”“兒童焦慮性情緒障礙篩查表”“Kutcher青少年抑郁自評量表”)進行心理健康狀況篩查。發現其中有546名(14.32%)高中學生需要接受進一步的評估,看是否需要在學校日常的心理健康教育之外為其提供更專業的心理問題預防服務。

在獲取學生和家長的知情同意后,514人接受了一對一的簡明兒童國際神經精神訪談。最終發現高一、高二年級有心理問題高風險性學生154人(4.07%),涉及抑郁、焦慮、應激等各個方面。其中,約一半人存在焦慮或抑郁問題高風險(84人,占總樣本的2.22%)。可見,情緒領域的健康促進—問題預防—疾病轉介是高中階段心理健康服務的重點。

(二)高中生焦慮類情緒問題進應和抑郁類一樣受到高度重視

由于抑郁類情緒問題干預不及時可能會轉化為自殺等惡性事件,受關注度更高。但本次評估發現在焦慮類、抑郁類情緒問題高風險的學生中,單純抑郁類高風險學生26人(31.0%),單純焦慮類高風險學生45人(53.6%),焦慮-抑郁合并類高風險13人(15.4%)。這反映出高中生有焦慮類情緒困擾的現象更為普遍,且表現形式更為多樣。焦慮類情緒問題不僅會損傷學生本人的身心狀態和社會功能,而且長期承受焦慮類情緒帶來的壓力感也會讓學生處于易激惹狀態,也可能會轉化為傷人、殺人等惡性事件。因此,焦慮類情緒問題的健康促進應和抑郁類一樣受到高度重視。

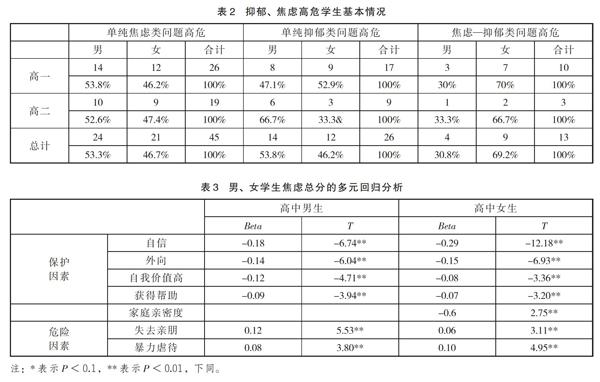

(三)焦慮類情緒的健康促進可從提升自信與避免創傷性事件兩個角度入手,問題預防需要特別關注性格內向的男生

數據顯示,焦慮類情緒的健康促進工作,可以從提升高中學生自信心、自我價值感,塑造開朗、外向的性格等個體發展角度入手,也可以從營造互幫互助的支持氛圍、提升父母婚姻和睦度、推薦由父母親自撫養、避免學生遭受暴力虐待、關注學生失去親朋的情況等環境調整的角度入手。

在廣泛性焦慮、軀體化、分離焦慮、社交恐懼、學校恐懼等各類焦慮情緒中,男生的焦慮情緒主要集中于學校恐懼方面。而性格內向又對焦慮程度有重要的影響力,因此,在焦慮類情緒問題的預防工作方面,需要特別關注性格內向男生的情況。

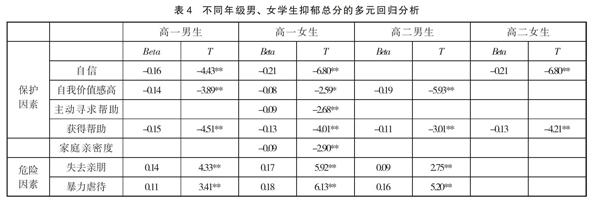

(四)抑郁類情緒的健康促進工作應針對各類學生的不同特點采取不同的策略,抑郁問題預防需特別重視哀傷輔導

總體而言,抑郁類情緒的健康促進工作可從提升自我價值感、加強環境中提供幫助的支持性程度入手。但多元回歸分析發現,對不同年級不同性別學生的抑郁情緒有主要影響力的因素各不相同。在日常工作中更需要因人而異地采用多樣化的手段以滿足不同人群的需要。

數據顯示,失去親朋這項因素對這些學生的抑郁程度有顯著的影響力(=0.426,t=2.26*)。可見,失去親朋的哀傷輔導應成為抑郁類情緒問題預防的抓手。抽煙喝酒的頻率可作為教師、家長觀測高中生抑郁類情緒變化的外顯指標。

二、工作建議

(一)建立“健康促進—問題預防—疾病轉介”多層立體的高中生心理健康服務體系

本次研究的數據表明,面向全體學生的日常心理健康教育工作確能提升學生的心理健康總體水平(本次SDQ篩查數據優于全市平均水平),有利于高中生的心理健康促進工作。但即使是這些心理健康工作優秀校,依然有一定比例的學生評估出有各類心理問題的高風險性。有“問題預防”需求的學生群體并不會因學校心理健康促進工作的實施而完全消失。而且由喪失親朋和暴力虐待等負性生活事件引發的情緒問題也不適合通過面上的工作進行。此外,近些年高中亦有個別學生經醫院診斷確實患有抑郁癥、焦慮癥等心理疾病,這些學生需要的心理健康服務已經超出了學校心理輔導老師的能力與職責范疇。因此,為了讓所有學生在高中階段都能接受適應其真實需求的心理健康服務,必須建立“健康促進—問題預防—疾病轉介”多層立體的心理健康服務體系。

(二)普適性的心理健康促進課程與活動宜覆蓋高中三年

上海的高中一般只在高一年級開設心理健康課程,高二只有部分學生能選修心理課程,全校學生都能參與的心理健康活動就更少了。缺少了課程與活動這兩個心理健康宣傳與促進的主陣地,學生與家長對心理健康問題的關注度與支持性必然會有所下降。其實,心理健康活動課不是一門以傳授心理學知識為主要目的的學術類課程,而是一門以體驗、感悟為主要手段,以宣傳心理健康理念,提升心理健康素質為主要目的的健康促進課程。因此,普適性的心理健康課程與活動有必要像體育、體鍛課一樣排進高中三年的課表(各年級的課時數可以有所不同)。讓每一個學生在高中三年都有機會一邊增加學識一邊關注自己的身心健康,實現可持續地全面成長。

(三)情緒健康促進工作宜將情緒調適課程和自我認同課程整合實施

本次研究發現,無論是對于所有學生,還是有情緒問題高風險的學生,自我認同度高(自信、自我價值感高)都是顯著的保護性因素。可見,對于面向學生的情緒健康促進課程,其落腳點不應局限于了解、探索常用的情緒調適方法,而應結合合理歸因,認知調整等方式在情緒調適的同時提升自我認同度。讓女生在情緒的變化過程中更多地積淀對自己能力的積極評價,讓男生在情緒的變化過程中更多地感受對自己價值的積極評價。在情緒轉化與自我認同的良性互動中不斷提升高中生情緒彈性與抗逆力。

(四)情緒問題的預防工作應以建立協同關注學生生活重大變故的網絡為基點

本次研究發現,高中生易患的抑郁類問題主要是由生活事件引發的抑郁發作,而心境問題與喪失親朋和暴力虐待的負性生活經歷能顯著提升多數高中生患情緒類問題的風險性相對應。但學校的心理教師并不能及時掌握全校學生是否曾經(或正在)經歷負性生活經歷的信息,往往會錯失情緒問題預防的先機。因此,有必要建立由社區—家長—老師—學生心理委員組成的協同關注網絡,及時發現高中生,特別是性格內向學生日常生活中的重大變故。使學校心理教師能及時了解、專業跟進,以降低其因不能正確處理負性生活事件的打擊而罹患情緒類問題的可能。

(五)以生態—系統的視角改善成長環境,才能幫助高中生從根本上化解情緒困擾

根本性地改變高中生的情緒困擾,必須要從生態—系統的視角對其成長環境進行全面改良,提升支持性和包容度。當前應以教育綜合改革為契機,建構適宜高中生身心健康發展的教育環境和家庭、社會氛圍。決不能再走僅靠心理教師孤軍奮戰,其他人袖手旁觀,甚至不斷給學生加壓的老路。

綜上所述,醫教協同視角下高中學生心理健康服務以“篩查—評估—分類干預”為主要的工作路徑,包括“健康促進—問題預防—疾病轉介”多個層次。在各層面的具體工作中,宜根據高中男、女生的不同特點有所側重。學校、家庭、醫院、社會要真正肩負起增進青少年學生心理健康水平的職責,共同營造有利于高中生身心和諧發展的成長環境,攜手提供滿足各類學生需求的多層服務體系。

(作者單位:上海市教育科學研究院,上海,200032)

編輯/劉 揚 王抒文 終校/于 洪