中西醫結合療法對緩解糖尿病周圍神經病變疼痛的治療體會

王彬

吉林醫藥學院附屬醫院疼痛科,吉林吉林 132013

中西醫結合療法對緩解糖尿病周圍神經病變疼痛的治療體會

王彬

吉林醫藥學院附屬醫院疼痛科,吉林吉林 132013

目的探討糖尿病周圍神經病變患者最佳的治療方法。方法將該院近期收治的糖尿病周圍神經病變患者,隨機分為對照組和觀察組兩組。對照組患者采取傳統的西醫治療方法。觀察組患者在此基礎上,增加中醫針灸的治療環節。結論治療15 d后,從對照組和觀察組患者的SF-36量表測試結果、神經傳導速度和治療效果3個方面進行評價。觀察組患者的結果均更為理想,以上各方面相互比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。如在治療效果方面,對照組患者與觀察組患者的治療效果分別為63.89%和91.67%,兩組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。結論對糖尿病周圍神經病變患者采取中西醫結合的治療方法,治療效果顯著。

糖尿病;周圍神經病變;中西醫結合;治療

糖尿病雖然本身給患者帶來的影響十分有限,但各種并發癥如糖尿病腎病、糖尿病眼病和糖尿病周圍神經病變等卻嚴重增加了患者肉體和精神上的痛苦[1]。尤其是當患者并發周圍神經病變后,患者的下肢等多個部位會出現針刺或電擊式疼痛,且常在興奮、疲勞和夜間有所加重[2-3],嚴重影響了患者正常的工作和生活,因此成為各醫院疼痛科和內分泌科等科室治療工作的重點和難點。為了進一步提高糖尿病周圍神經病變患者的治療效果,該院疼痛科采取中西醫結合的治療方法,效果顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

在2015年5月—2016年5月期間,選擇在該院疼痛科接受治療的72例糖尿病周圍神經病變患者作為該次治療的研究對象。所有患者均符合1999年WHO制定的2型糖尿病診斷標準,同時符合人民衛生出版社2013年出版的《內科學》中糖尿病周圍神經病變的診斷標準,且以下肢病變為主,患者肌電圖顯示周圍運動神經傳導障礙。排除標準包括重度心、肺和肝等臟器嚴重功能異常;合并皮膚感染;妊娠和哺乳期婦女;精神類疾病等。患者基本情況如下:男性患者34例,女性患者38例。患者年齡區間為38~76歲,平均年齡(61.3± 7.8)歲。病程區間為3個月~17年,平均病程(10.7±4.2)年。將以上患者隨機分為對照組和觀察組兩組,每組各36例,兩組患者在性別等方面比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組患者治療方法對照患者主要進行傳統的西醫治療,主要方法包括:①控制血糖。如為患者規范注射胰島素,或口服磺酰尿類或雙胍類降糖藥物等。用量依患者情況而異;②改善微循環。將10 ug前列地爾融入(國藥準字H10980023)100 mL濃度為0.9%的氯化鈉中,靜脈滴注,1次/d,2周為1個療程;③營養神經。為患者口服B1(國藥準字H32024514)和B12(國藥準字H14023321)等維生素類藥物。3次/d,1片/次[4-5]。

1.2.2 觀察組患者治療方法觀察組患者在對照組患者的治療基礎上,增加中醫針灸治療的環節。首先指導患者保持仰臥位,取穴三陰交、曲池、足三里、合谷和太溪等穴位進行針灸治療,直刺,平補平瀉,以患者針灸部分明顯感覺到麻木酸漲感為宜,行針1 min;采用回旋灸法,用清艾灸條施灸在患者的針刺部位,以患者按絕溫熱感為佳,施灸15 min;直刺阿是穴,得氣后小幅度插行針2 min,但該穴位不灸。以上各個穴位留針時間均為30 min,30 min后取針[6-7]。每日針灸1次,1個星期為1療程。連續治療2個療程。

1.3 觀察指標

觀察指標主要包括患者的生命質量評價和實驗室檢測2項內容。其中生命質量評價采用SF-36調查表進行評分,分數越高,表示患者的生命質量越好;實驗室指標包括感覺神經傳導速度和運動神經傳導速度2項實驗室檢測指標。

1.4 療效判定

以人民軍醫出版社2003出版的《神經系統臨床生理學》作為依據[8],制定療效標準。整體標準分為顯效、有效和無效3種。其中顯效為腱反射基本正常,與治療前比較,患者肌電圖顯示神經傳導速度增快至少5 m/s,患者的麻木和疼痛等臨床癥狀表現明顯好轉;有效為腱反射改善,肌電圖顯示神經傳導速度有所加快,但加快幅度小于5 m/s。患者麻木等臨床癥狀有所好轉;無效為患者治療后,與治療前各方面比較均無變化。總有效率有顯效和有效之和。

1.5 統計方法

采用SPSS20.0數學統計軟件對調查結果和檢測數據進行分析。其中表內計數資料采用[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗;表內計量資料采用(±s)表示,符合正態分布行t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

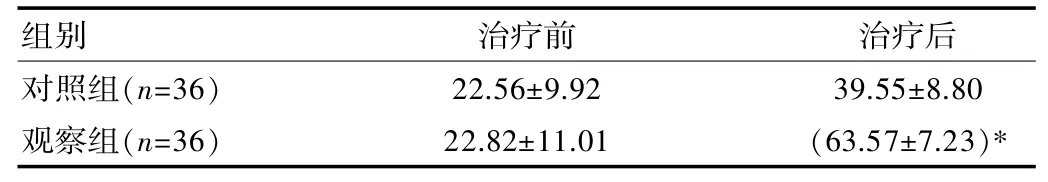

2.1 患者SF-36量表評分結果

對照組和觀察組患者SF-36量表評分結果如表1所示。從表中可見,2組患者在治療前評分結果比較,差異無統計學意義(P>0.05),但在治療后再次評分,得分結果比較差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 患者SF-36量表評分結果對照表[),分]

表1 患者SF-36量表評分結果對照表[),分]

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別治療前治療后對照組(n=36)觀察組(n=36)22.56±9.92 22.82±11.01 39.55±8.80(63.57±7.23)*

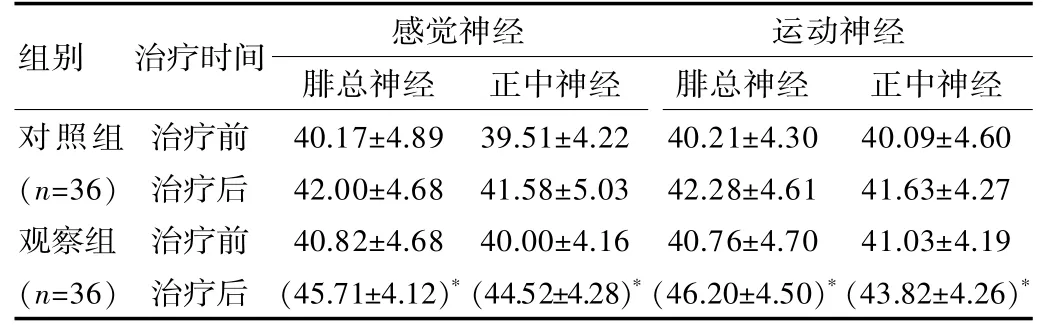

2.2 患者神經傳導速度檢測結果

對照組和觀察組患者神經傳導速度檢測結果如表2所示。從表中可見,兩組患者在治療前感覺神經傳導速度和運動神經傳導速度導速度比較,差異無統計學意義(P>0.05)。但治療后再次檢測,差異均有統計學意義(P<0.05)。

表2 患者神經傳導速度檢測結果對照表[,m/s]

表2 患者神經傳導速度檢測結果對照表[,m/s]

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別治療時間感覺神經腓總神經正中神經運動神經腓總神經正中神經對照組(n=36)觀察組(n=36)治療前治療后治療前治療后40.17±4.89 42.00±4.68 40.82±4.68(45.71±4.12)*39.51±4.22 41.58±5.03 40.00±4.16(44.52±4.28)*40.21±4.30 42.28±4.61 40.76±4.70(46.20±4.50)*40.09±4.60 41.63±4.27 41.03±4.19(43.82±4.26)*

2.3 患者治療效果

對照組和觀察組患者的治療效果如表3所示。從表中可見,兩組患者在總有效率上比較,差異有統計學意義(P<0.05)。

表3 患者治療效果對照[n(%)]

3 討論

糖尿病周圍神經病變患者確切的發病機制尚未明確,目前醫學普遍認為可能的致病因素包括患者代寫紊亂、免疫因素和神經營養因子缺乏等[9]。病變部位以下肢多見,患者發病后,下肢等多個部位會出現針刺或電擊式疼痛,給患者的生活和工作帶來巨大的影響。

現階段針對糖尿病周圍神經病變患者的治療上,主要以西醫療法為主,即從控制血糖、營養神經和改善微循環等角度入手,雖然在一定程度上緩解了患者的痛苦,但效果并不是十分理想。近年來隨著中醫中藥學的發展和進步,如針灸等中醫療法逐漸應用于臨床,并取得了較為理想的治療效果[10]。如以該次治療實踐為例,對觀察組患者除采取傳統的西醫療法外,增加中醫針灸的治療環節。經過為期15 d的治療后,觀察組患者的康復效果要明顯好于對照組患者,說明對于糖尿病合并周圍神經病變患者采取中西結合的療法,是非常有效的。

[1]王睿.2型糖尿病患者體質指數與糖尿病周圍神經病變的相關性研究[J].中國民康醫學,2016,28(2):79-80.

[2]田麗.2型糖尿病周圍神經病變相關危險因素分析[J].山西醫科大學學報,2015,46(1):58-61.

[3]劉玉.依帕司他治療糖尿病并發周圍神經病變的療效及安全性觀察[J].當代醫學,2016,22(15):153.

[4]黃云飛.依帕司他聯合前列地爾對糖尿病周圍神經病變患者神經病變主覺癥狀、血管功能、神經功能的影響[J].中國現代醫生,2014,20(11):33-35.

[5]趙維納.中西醫結合治療糖尿病周圍神經病變91例[J].中醫研究,2013,26(3):32-34.

[6]于鴻逸.糖尿病周圍神經病變的中醫研究進展[J].中國醫藥科學,2015,5(21):37-38.

[7]崔瑾.針灸治療糖尿病周圍神經病變的臨床療效評價[J].中華中醫藥雜志,2015,30(2):626-627.

[8]湯曉丹.神經系統臨床生理學[M].北京:人民軍醫出版社,2003.

[9]管炳杰.糖尿病周圍神經病變的臨床護理研究[J].糖尿病新世界,2016,19(3):179-180.

[10]龐國明.糖尿病周圍神經病變中醫診療規范初稿[J].中華中醫藥雜志,2010,25(2):260-264.

R587.1

A

1672-4062(2016)10(b)-0125-02

10.16658/j.cnki.1672-4062.2016.20.125

2016-08-08)

王彬(1974-),女,吉林省吉林市人,碩士研究生,副主任醫師,研究方向:糖尿病及其并發癥的中西醫結合治療。