以工作過程為導(dǎo)向構(gòu)建護理學(xué)基礎(chǔ)精品課程

王曉燕

以工作過程為導(dǎo)向構(gòu)建護理學(xué)基礎(chǔ)精品課程

王曉燕

(周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南周口466000)

以工作過程為導(dǎo)向的護理學(xué)基礎(chǔ)精品課程建設(shè),主要通過課程內(nèi)容整合、教學(xué)手段和考核方法改革來完成。在精品課程研究與實踐中,以臨床護理工作過程為導(dǎo)向,緊貼臨床需求,培養(yǎng)學(xué)生護理職業(yè)能力,同時打造“雙師型”師資隊伍。

工作過程;護理學(xué)基礎(chǔ);精品課程

廣義的工作過程是指實現(xiàn)目標(biāo)的生產(chǎn)活動或服務(wù)活動的順序,狹義的工作過程是指物質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)的順序。基于工作過程的精品課程建設(shè),是打破傳統(tǒng)學(xué)科型課程體系,建立與實踐密切聯(lián)系的、理論學(xué)習(xí)與技能訓(xùn)練高度統(tǒng)一的、按照工作過程順序的綜合性和案例性教學(xué)項目,主要涉及經(jīng)驗和策略方面的過程性知識,主要解決“怎樣做(經(jīng)驗)”和“怎樣做更好(策略)”問題。這是借鑒德國“雙元制”職業(yè)教育改革成果,結(jié)合高職教育改革實際,實現(xiàn)職業(yè)性人才培養(yǎng)的有效途徑之一。

1 總體思路

臨床護理工作面對的不是單純的生物體,而是有思想、有追求、身心健康出現(xiàn)問題并動態(tài)變化著的社會人。護理學(xué)基礎(chǔ)作為高職護理專業(yè)的專業(yè)課程,知識量大,項目復(fù)雜,理論性和實踐性均較強,精品課程建設(shè)難度較大。在教學(xué)過程中,應(yīng)以實際應(yīng)用經(jīng)驗和策略習(xí)得為主;而以護理實踐情景構(gòu)成的、以臨床護理過程為中心的行動體系,主要獲取工作經(jīng)驗和護理策略方面的過程性知識。這就是護理學(xué)基礎(chǔ)精品課程建設(shè)課題與護理工作過程導(dǎo)向的切入點。

以工作過程為導(dǎo)向構(gòu)建護理學(xué)基礎(chǔ)精品課程的總體思路,遵循高職學(xué)生認(rèn)知規(guī)律,從臨床護理工作需求出發(fā),針對高職護理學(xué)基礎(chǔ)課程特點,打破以知識傳授為主要特征的傳統(tǒng)課程模式,優(yōu)化、序化教學(xué)內(nèi)容,以工作過程為導(dǎo)向組織教學(xué)。在精品課程實施過程中,以護理崗位職業(yè)能力培養(yǎng)為目標(biāo),以任務(wù)為載體,工作過程為導(dǎo)向,按照臨床護理實際工作任務(wù)、工作過程和工作情境組織課程,實現(xiàn)教學(xué)過程與工作過程的深度融合,讓學(xué)生在完成具體護理任務(wù)過程中學(xué)習(xí)知識、掌握技能。實施步驟包括臨床調(diào)研、提煉典型護理工作任務(wù)、護理職業(yè)能力分析、科學(xué)劃分任務(wù)領(lǐng)域、優(yōu)化教學(xué)實施、建立多元評價機制等。同時,完善實訓(xùn)條件,改進考核方式,整合教學(xué)資源,提高實訓(xùn)效率與效果,全面培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)能力。

2 研究內(nèi)容

課題組深入醫(yī)院充分調(diào)研,進行護理職業(yè)分析和崗位能力分析,對高職護理專業(yè)護理學(xué)基礎(chǔ)教學(xué)內(nèi)容進行有機整合與序化。強調(diào)學(xué)用結(jié)合,體現(xiàn)工作過程導(dǎo)向,突出實踐技能,探索滿足臨床護理需求的實訓(xùn)教學(xué)模式。建立以護理崗位職業(yè)能力為中心、過程考核為基礎(chǔ)的適合高職教育的護理學(xué)基礎(chǔ)多元教學(xué)評價機制。

3 研究對象及方法

3.1 研究對象

本課題的研究對象為我院高職護理專業(yè)學(xué)生,共6個班316人。隨機抽選實驗班和對照班,其中3個實驗班150人,3個對照班166人。對照班教學(xué)及評價按傳統(tǒng)模式進行。

3.2 研究方法

3.2.1 臨床見習(xí)、實習(xí)法參與課改的教師利用節(jié)假日深入二級以上醫(yī)院臨床科室,進行臨床見習(xí)或臨床實習(xí),參與臨床護理工作。

3.2.2 訪談法多次深入二級、三級醫(yī)院,包括綜合醫(yī)院和專科醫(yī)院,分別與護理部負責(zé)人、護士長、臨床一線護士座談交流。

3.2.3問卷調(diào)查法在課改之前,課題組分別對我校護理專業(yè)教師、醫(yī)院護士和學(xué)生進行問卷調(diào)查。

3.2.4 對照法為了驗證課改效果,我們在進行課改的同時,隨機抽選了3個平行班進行對照研究。

4 實施過程

4.1 調(diào)查與分析

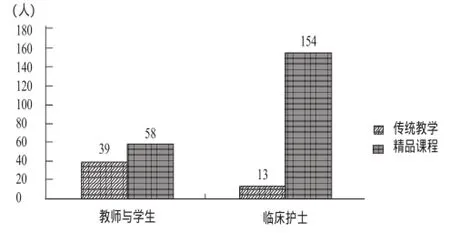

為增強教學(xué)改革的針對性和目的性,我們對臨床護士、護理專業(yè)教師、學(xué)生進行了問卷調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括護理職業(yè)分析、崗位能力分析及以工作過程為導(dǎo)向的護理學(xué)基礎(chǔ)精品課程建設(shè)的必要性等。統(tǒng)計分析調(diào)查表,結(jié)果見圖1。

圖1 精品課程建設(shè)必要性調(diào)查結(jié)果柱狀圖

4.2 整合序化教學(xué)內(nèi)容

姜大源指出:“課程開發(fā)有兩個基本要素,其一是課程內(nèi)容選擇的標(biāo)準(zhǔn),其二是課程內(nèi)容排序的標(biāo)準(zhǔn)。”根據(jù)調(diào)查結(jié)果,我們對實驗班護理學(xué)基礎(chǔ)教學(xué)內(nèi)容進行整合。在原有護理學(xué)基礎(chǔ)、護理禮儀與人際溝通等課程基礎(chǔ)上,圍繞臨床護理崗位職業(yè)能力,根據(jù)臨床護理工作過程中所需要的知識、技能和綜合素養(yǎng),以護理工作任務(wù)為載體,護理工作過程為導(dǎo)向,課題組首先設(shè)計護理問題或項目,以此來調(diào)整課程知識點,科學(xué)重構(gòu)課程結(jié)構(gòu),優(yōu)化、序化課程內(nèi)容,同時將護理職業(yè)能力標(biāo)準(zhǔn)融入護理工作任務(wù)。其次,根據(jù)臨床護理操作實際過程,科學(xué)編排課程知識順序。課題組將護理學(xué)基礎(chǔ)知識按臨床操作特點項目化,每個項目對應(yīng)相關(guān)的臨床科室或患者,按照醫(yī)院診治流程使課堂組織過程化、教學(xué)內(nèi)容過程化。

4.3 完善實訓(xùn)教學(xué)條件

4.3.1 以創(chuàng)設(shè)臨床護理工作情景為標(biāo)準(zhǔn),加強護理學(xué)基礎(chǔ)實訓(xùn)室建設(shè)在實驗教學(xué)中,要創(chuàng)設(shè)真實的護理情景,使學(xué)生置身于實際護理工作氛圍中,保證學(xué)習(xí)領(lǐng)域與護理工作領(lǐng)域一致、學(xué)習(xí)過程與護理工作過程一致、學(xué)習(xí)任務(wù)與護理工作任務(wù)一致。護理學(xué)基礎(chǔ)實訓(xùn)室從構(gòu)造布局、室內(nèi)環(huán)境、設(shè)備配置等方面,均應(yīng)按照醫(yī)院臨床科室護理工作流程精心設(shè)計,與臨床接軌。在護理實驗教學(xué)設(shè)備配置上與醫(yī)院一致,滿足基礎(chǔ)護理技能實訓(xùn)需求。同時,充分運用護理專業(yè)虛擬實訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng)及多媒體教學(xué)資源,為學(xué)生職業(yè)能力培養(yǎng)創(chuàng)造良好環(huán)境。在教學(xué)內(nèi)容上,從醫(yī)院臨床護理工作中篩選真實案例加以提煉,強化護理技能實操訓(xùn)練,并融入護理職業(yè)態(tài)度、溝通交流技巧等,充分體現(xiàn)能力、知識和素質(zhì)培養(yǎng),縮短教學(xué)與臨床的差距。

4.3.2 深入開展院校合作,加強臨床護理實訓(xùn)基地建設(shè)加強院校合作,以護理教研室和醫(yī)院護理部為紐帶,把學(xué)校與臨床有機聯(lián)系在一起,形成理論與實踐密切結(jié)合的教學(xué)系統(tǒng)。在經(jīng)費投入、教學(xué)安排、帶教教師、管理制度、督導(dǎo)檢查等方面,實現(xiàn)日常運行制度化、技術(shù)操作規(guī)范化、基本設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化。護理專業(yè)學(xué)生醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育、基礎(chǔ)護理技能操作、健康教育、護理查房及對患者實施護理等各項任務(wù),均在臨床實訓(xùn)基地進行。學(xué)生以真實臨床護理工作任務(wù)為載體,在實際操作中掌握技能,在為患者服務(wù)過程中形成人文關(guān)懷、溝通交流、配合協(xié)作等素養(yǎng),從而有效保證教學(xué)質(zhì)量。

4.4 以工作過程為主線,實現(xiàn)教學(xué)方法多樣化

基于護理崗位工作過程,根據(jù)每個工作任務(wù)和護理項目的特點,有針對性地靈活采用案例教學(xué)、情景教學(xué)、角色扮演等方法,做到教、學(xué)、做一體化。

4.4.1 PBL教學(xué)法PBL教學(xué)(以問題為導(dǎo)向的教學(xué)方法)與傳統(tǒng)“灌輸式”教學(xué)模式不同,更加強調(diào)以學(xué)生為主體,使學(xué)生變被動接受為主動學(xué)習(xí)。

4.4.2 病例分析法以臨床真實病例為背景,引導(dǎo)學(xué)生分析患者存在的問題,制訂具體護理計劃,實施相應(yīng)護理技術(shù)。病例分析法能夠調(diào)動學(xué)生興趣,引導(dǎo)學(xué)生在“學(xué)中做,做中學(xué)”。

4.4.3 情景教學(xué)法情景教學(xué)模擬臨床護理情景,從而引發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,可避免單純說教,讓學(xué)生身臨其境感受工作過程,最大限度地縮短教學(xué)與臨床的差距。

4.4.4 角色扮演法選擇適合的教學(xué)內(nèi)容,如測量生命體征、冷熱療法、口腔護理等,采用角色扮演法實施教學(xué),學(xué)生根據(jù)患者情況表演案例,在具體行動中學(xué)習(xí)知識。

4.5 創(chuàng)新考核方法,建立多元教學(xué)評價機制

采用形成性考核及終結(jié)性考核相結(jié)合方式,不僅可以全面考核學(xué)生學(xué)習(xí)效果,而且能有效調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)積極性。形成性考核包括階段式考核、工作情景模擬、護理案例分析等,主要是通過工作項目訓(xùn)練或案例分析,考查學(xué)生對護理工作任務(wù)的掌握情況以及綜合項目實訓(xùn)設(shè)計能力,將學(xué)習(xí)態(tài)度、組織紀(jì)律和團隊精神等納入考核范疇,讓學(xué)生在潛移默化中養(yǎng)成職業(yè)態(tài)度、提升職業(yè)能力。終結(jié)性考核是通過期末考試考核學(xué)生各知識點掌握和綜合應(yīng)用情況。

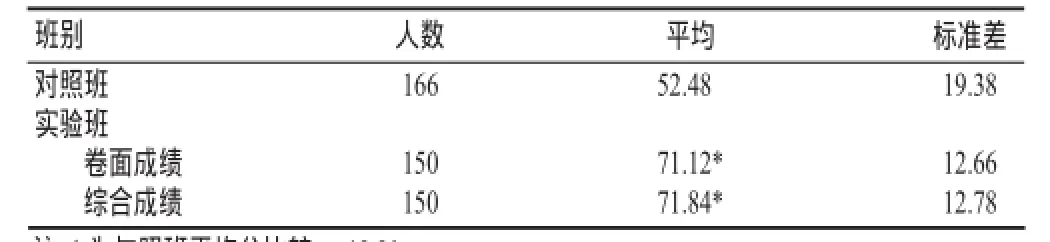

我們對實驗班采取了期末考試成績(50%)+工作項目成績(30%)+階段考核成績(20%)的多元評價機制。對照班與實驗班期末成績比較見表1。

表1 對照班與實驗班期末平均成績分析(分)

經(jīng)兩樣本均數(shù)比較,采用u檢驗,實驗班無論期末綜合評價成績還是卷面成績,均較對照班高(P<0.01),具有顯著性差異。

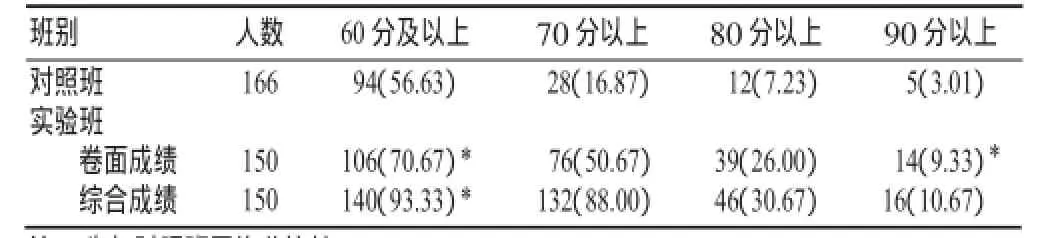

經(jīng)實驗班與對照班總體率的假設(shè)檢驗分析,分別從及格率和各分?jǐn)?shù)段學(xué)生比例方面對兩班成績進行比較,發(fā)現(xiàn)實驗班顯著優(yōu)于對照班(P<0.01,見表2)。

表2 兩班期末成績分布[n(%)]

5 體會

5.1 有利于增強學(xué)習(xí)興趣,提高探究學(xué)習(xí)能力

我們在以工作過程為導(dǎo)向的護理學(xué)基礎(chǔ)精品課程建設(shè)及課題研究過程中,始終貫穿“以學(xué)生為中心,以能力為本位”教學(xué)理念,實施以工作過程為導(dǎo)向、以護理工作任務(wù)為依托的教學(xué)改革,使學(xué)生明確了學(xué)習(xí)目的,激發(fā)了學(xué)習(xí)興趣,增強了學(xué)習(xí)動力,產(chǎn)生“所學(xué)即所需”的感覺,提高了探索能力和解決問題能力。

5.2 有利于培養(yǎng)評判性思維,提高解決問題能力

評判性思維指在復(fù)雜的環(huán)境下,運用所學(xué)知識和經(jīng)驗對發(fā)生的問題進行解釋、分析和推理,并最終給出合理判斷和決策。以工作過程為導(dǎo)向的精品課程建設(shè),使學(xué)生明確了具體的工作任務(wù),在不違背操作原則的前提下,引導(dǎo)學(xué)生積極思考,敢于質(zhì)疑,讓學(xué)生自己提出問題并嘗試解決,在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題過程中培養(yǎng)評判性思維能力。

5.3 有利于培養(yǎng)溝通意識,提高協(xié)作能力

教學(xué)中發(fā)現(xiàn),大多數(shù)學(xué)生不愿參與課堂教學(xué),不愿發(fā)言。醫(yī)院調(diào)研顯示,80%~90%的學(xué)生在護理工作中與同事、患者的溝通能力欠佳,臨床適應(yīng)期較長。通過課程改革、項目設(shè)計和情景教學(xué),師生之間的交流增多,學(xué)生參與意識增強,課堂氣氛活躍,每位護生都能得到自我表現(xiàn)的機會,最大限度地發(fā)揮潛能,協(xié)作及溝通能力得到提高。

5.4 有利于培養(yǎng)臨床思維,增強護理職業(yè)能力

護理臨床思維是指護理人員在臨床護理實踐中對患者健康狀況的評估、判斷、護理、預(yù)防等思維過程或思維活動。人們健康理念的轉(zhuǎn)變和對健康需求的提升,要求護士在臨床護理工作中獨立判斷、獨立決策、獨立執(zhí)行。在精品課程建設(shè)過程中,我們堅持工作過程導(dǎo)向,通過案例教學(xué)、項目教學(xué),注重對護生獨立思考能力和創(chuàng)新性思維的培養(yǎng)。通過加強實訓(xùn)、開展臨床病例討論和以病例為中心的專題講座,加強護生臨床思維能力培養(yǎng),增強護理職業(yè)能力,以更好地滿足臨床實踐需求。

5.5 有利于培養(yǎng)教師團隊,促進“雙師型”師資隊伍建設(shè)

精品課程建設(shè)課題為教師提供了教學(xué)研究的載體,促使教師研究學(xué)生、研究教材、研究教學(xué)方法,加強了專業(yè)教師與相關(guān)基礎(chǔ)學(xué)科教師及臨床帶教教師間的深入交流,使護理理論教育與臨床密切結(jié)合。精品課程建設(shè)過程也是教師自我完善的過程,促進教師教學(xué)理念、教學(xué)方法的轉(zhuǎn)變,擺脫“教師中心論”,真正做到以學(xué)生為主體。在精品課程實施過程中,教師不斷調(diào)整和完善自己的知識結(jié)構(gòu),積極深入臨床實踐,增強知識的橫向聯(lián)系,加強理論與實踐的結(jié)合,不斷提升專業(yè)教學(xué)能力和實踐能力,從而打造“雙師型”護理專業(yè)師資隊伍。

G423.04

A

1671-1246(2016)19-0132-03