基于CGSS2013調查數據的我國區域間收入不平等影響因素分析

摘 要 收入不平等會導致勞動者與社會的不滿進而演變為勞資沖突甚至社會風險。本研究基于2013年中國綜合社會調查數據,對我國東部、中部、西部地區樣本以及總體樣本中個體的收入進行比較分析。研究發現,我國區域之間的收入不平等現象明顯,造成區域收入差距的主要因素是性別、年齡、教育程度和健康程度。

關鍵詞 收入不平等 區域 人力資本

作者簡介:趙佳,華東政法大學政治學與公共管理學院社會保障專業,碩士研究生在讀。

中圖分類號:D920.4 文獻標識碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.10.332

一、研究背景

改革開放至今,隨著我國經濟水平大幅增長,收入不平等的問題日趨嚴重。統計顯示我國基尼系數已由1981年的0.288上升到2015年的0.473,這表明我國貧富差距問題已然非常嚴峻。近幾年來,收入差距的逐步擴大引發了勞動者以及社會的不滿,這一社會問題的產生無疑值得人們的密切關注。筆者查閱文獻后發現現有研究主要將收入定義為工資、轉移性收入以及固定資產等,在分析中偏重于對獲得的數據進行分類與匯總,較少通過分層的方法挖掘影響收入的深層因素。同時在大部分研究中,人力資本的概念只被定義為受教育程度這一個維度,缺少“身體健康”、“培訓時間”等廣義的人力資本因素。因此,本文在研究時引進區域比較這一方法,將樣本分為東部、中部、西部三個地區,旨在對各個地區進行交叉比較分析,并通過選擇更多的變量試圖解釋收入不平等的原因。

二、研究假設

本研究認為,自改革開放以來,受教育程度已經成為收入增加的首要影響因素,隨著21世紀的到來,知識型人才顯得越發重要,企業一擲千金吸引人才的行為也越發普遍,教育因素在其中所起的作用可見一斑。因此,本文提出假設1:

假設1a:個體的教育程度越高,其收入也越高。

假設1b:伴隨個體教育程度的提高,不同教育程度的個體收入差距也會不斷增大。

同時個體的健康狀況作為個人人力資本擁有量的重要組成部分對于個體的經濟收入也有著一定的影響,這部分影響可能是正向的,也可能是負向的。本文提出假設2:

假設2a:個體的身體越健康,其收入也越高。

假設2b:伴隨個體身體健康程度的提高,不同健康程度的個體收入差距也會不斷增大。

由于地理位置、經濟發展、文化等多方面的原因,東部地區比中西部地區在招商引資以及吸引人才等方面都略勝一籌,東部地區的個體更容易獲得就業機會,并取得高收入。因此,本文提出假設3:

假設3a:東部地區的個體收入高于中部地區,中部地區高于西部地區。

假設3b:東部居民與中部居民的收入差距大于中部居民與西部居民的收入差距。

三、研究數據與模型

(一)數據來源

本文使用的數據來源于中國人民大學調查與數據中心于20 13年進行的中國綜合社會調查項目(CGSS)。此次調查共抽取10445人,根據本研究的區域劃分規則,其中東部區域4209人,中部區域3616人,西部區域2620人。

(二)變量選擇

因變量是“個人去年全年的職業收入”(見CGSS 2013居民問卷第4頁第A8b題)。本研究將因變量規定為職業收入一方面是因為職業收入以外的其他收入無法通過問卷全面獲得,其中包括一些灰色收入或者一些實物性補貼無法以統一規則進行量化;另一方面,即使職業收入以外的其他外收入可以被量化,被調查者也有可能不愿意透露或者捏造數據,這些情況都會對最后的分析結果造成很大誤差。

本研究的自變量是教育程度(沒有受過任何教育=1)、健康程度(很不健康=1)、區域(東部地區=1)、對于個人收入的公平感(不公平=1),控制變量是性別(男性=1)、年齡。教育變量分為沒有受過任何教育、小學、初中、中專,技校及職高、高中、大學本,專科和研究生及以上學歷7項;健康程度分為很不健康、比較不健康、一般、比較健康和很健康5項;區域分為東部地區,中部地區以及西部地區3項,其中根據國家公布的區域劃分:東部地區包括北京、天河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東,中部地區包括黑龍江、吉林、山西省、安徽、江西、河南、湖北和湖南,西部地區包括四川、重慶、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、廣西和內蒙古。

(三)模型構建

本研究使用的是MCA分類分析模型。此模型以收入的平均值為標準,通過測量個體的收入與收入平均值的差距來衡量收入公平,并控制相應的變量來驗證其有效性。

其基本原理為:Y=ymean+A1X1+A2X2+…+AnXn。其中,Y為月收入,ymean為收入平均值,Xn為自變量,是An的系數。

四、數據分析結果

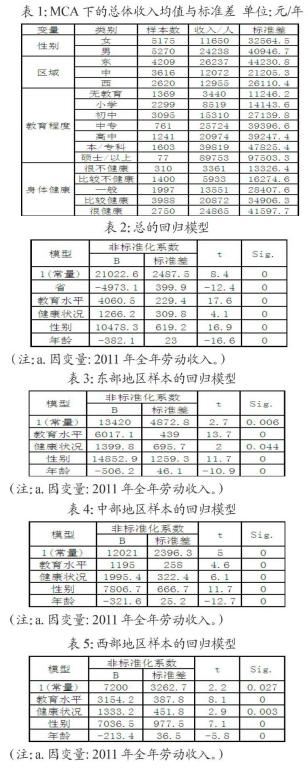

表1給出了總體數據中各變量的均值以及標準差,其中控制變量為年齡。在性別方面,男性收入高于女性收入,其標準差也高于女性;在區域比較方面,東部高于西部高于中部地區收入,同時東部地區收入的標準差最大;在教育程度方面,隨著學歷的提高,收入隨之遞增,從而部分證實了假設1a(教育程度越高,其收入也越高);在身體健康程度方面,收入隨著身體健康程度的提高而提高,從而證實了假設2a(身體越健康,其收入也越高)。

通過表1中5個變量顯示的不同收入情況可以判斷各個層次群體的收入高低與浮動,但由于個體的收入變化受各個變量之間會產生交互關系影響,所以下一步的分析中需要控制更多的變量,以期探索各個變量對于個體收入的高低是否具有影響以及影響程度的強弱。

為了進一步挖掘區域與收入之間的關系,本文共構建了四個模型,即總體、東部、中部、西部地區樣本的模型,將進行四次回歸分析,得出四組數據以進行對比研究分析。首先將所有自變量全部放入模型之中,即觀測目前的政治面貌,健康程度,性別,區域,年齡,教育程度對收入的影響情況。

其中性別中的男性=1,女性=0、教育程度中的沒有受過任何教育=1、區域中的東部地區=1、身體健康狀況中的很不健康=1。回歸模型1為總體的回歸模型,通過SPSS軟件的操作,模型調整后的R2為0.177。Anova2的F值為321.292,Sig值為0.000。以上這些數據均表明此模型在一定程度上有代表性的意義,具體系數如表2所示。

其中性別、年齡、教育程度、區域、身體健康狀況5個因素對于個體的收入情況有著顯著的影響,其中性別和教育程度與收入呈正相關,即男性收入比女性高以及受教育程度越高的個體收入越高;年齡和區域與收入呈負相關,即年齡越大的個體收入越低以及越靠近西部地區的個體收入越低。下一步具體分析各區域的不同情況。

首先將自變量放入東部地區模型中,各自變量的賦值情況不變。通過SPSS軟件的操作,模型調整后的R2為0.181。Anova2的F值為156.327,Sig值為0.000,以上數據均表明此模型在一定程度上有代表性的意義,具體系數如表3所示。

其中性別、年齡、教育程度、健康程度這3個因素對于個體的收入情況有著顯著的影響。其中性別,教育程度與收入呈正相關,即在東部地區男性收入比女性高,受教育程度越高的個體收入越高;年齡與收入呈負相關,即在東部地區年齡越大的個體收入越低。

在將自變量放入中部地區模型中,各自變量的賦值情況不變。即回歸模型3為中部地區樣本的回歸模型,通過SPSS軟件的操作,模型調整后的R2為0.160。Anova2的F值為116.026,Sig值為0.000,以上數據均表明此模型在一定程度上有代表性的意義,具體系數如表4所示。

其中性別、年齡、教育程度、健康程度這個因素對于個體的收入情況有著顯著的影響。其中性別,教育程度,健康程度與收入呈正相關,即在中部地區男性收入比女性高,受教育程度越高的個體收入越高,身體越健康的個體收入越高;年齡與收入呈負相關,即在中部地區年齡越大的個體收入越低。

最后將自變量放入西部地區模型中,各自變量的賦值情況不變。即回歸模型四為西部地區樣本的回歸模型,通過SPSS軟件的操作,模型調整后的R2為0.119。Anova2的F值為59.961,Sig值為0.000,以上數據均表明此模型在一定程度上有代表性的意義,具體系數如表5所示。

其中性別、年齡、教育程度、健康程度這4個因素對于個體的收入情況有著顯著的影響。其中性別、教育程度和健康程度與收入呈正相關,即在西部地區男性收入比女性高,受教育程度越高的個體收入越高,身體越健康的個體收入越高;年齡與收入呈負相關,即在西部地區年齡越大的個體收入越低。

據此,假設3a即東部居民收入高于中部,中部居民收入高于西部以及假設3b即東部居民與中部居民收入差距大于中部居民與西部居民收入差距都部分驗證。通過分析總體數據以及各地區數據后可以發現各地區之間的收入差距明顯,其中東部地區收入最高。在此現象背后的原因大致有性別、年齡、教育程度、身體健康等因素,其中除了年齡與收入呈負相關外,其余因素都與收入呈正相關,這些結論也基本驗證了本次研究的所有假設。

五、研究結論

根據區域的不同,本文將總體樣本分為3個子樣本:東部地區樣本、中部地區樣本以及西部地區樣本。首先比較了不同樣本中個體收入與總體收入平均值的差距,然后進一步分析了導致區域間收入不平等現象的原因及其影響的相關性和強弱程度,基本結論歸納如下:

第一,我國當前的收入不平等現象非常嚴重,在不同區域之間尤為突出,其中東部地區的收入水平明顯高于中部地區以及西部地區。研究數據表明,在控制個體變量后,不同區域間的收入差距達到約14000元/年,這就需要一些方法來減少如此大的差距,例如更大程度的普及義務教育使更多的個體可以獲得更長的教育年限等。

第二,本研究發現人力資本是導致收入差距的一個重要因素,無論是受教育程度還是身體的健康程度都顯著影響著個體的收入水平。教育程度更高的個體往往可以獲得比較好的工作,其收入也明顯多于教育程度不高的個體,這直接導致了收入差距的擴大;健康程度同樣會導致收入不平等,個體的健康程度越高,則從事工作的時間越長,因而累計取得收入越高。

第三,本研究發現性別在影響個體收入差距時仍然非常顯著,無論是在不同區域的樣本或總體數據中,男女收入差距都很大。一方面,男性較女性有更大的就業空間以及就業自由,所以獲得的職業機會也相應更多;另一方面,企業對于女性的選擇往往更苛刻,有研究顯示已婚已育的女性比未婚未育或已婚未育的女性更容易獲得穩定的工作。

參考文獻:

[1]虢超、丁建軍.“關系”和教育對中國居民收入的影響——基于CGSS調查數據的實證分析.南方經濟.2014(3).

[2]張永梅、龐圣民.當代中國收入不平等影響因素分析——基于2008CGSS多分類比較研究.大連理工大學學報(社會科學版).2013(3).

[3]張凱寧.高等教育與收入分配:改變命運還是階層鎖定——基于CGSS2008數據的實證研究.高等財經教育研究.2014(2).

[4]張展.基于CGSS2006調查數據的我國城鎮居民性別收入不平等分析.齊齊哈爾大學學報( 哲學社會科學版).2014(3).

[5]黃嘉文.教育程度、收入水平與中國城市居民幸福感一項基于CGSS2005的實證分析.社會.2013(5).

[6]王菲.收入不平等與公平分配影響因素分析——基于CGSS2010年調查數據.山東省農業管理干部學院學報.2013(4).

[7]文雯.現階段我國收入分配不公的來源及其經濟社會影響——基于CGSS2006的微觀測量分析.上海經濟研究.2013(2).

[8]周靖.中國居民與收入相關的健康不平等及其分解——基于CGSS2008 數據的實證研究.貴州財經大學學報.2013(3).

[9]Schultz T W, Capital formation by education.Journal of Political Economy, 1996, 68(6).

[10]Perottir. Growth, income distribution, and democracy: what the data say. Journal of Economic Growth, 1996 (2).

[11]Benjamin D, Brandt L, Giles J, et al. Income Inequality During Chinas Economic Transition. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.