子宮內膜息肉對不孕患者妊娠成功率的影響分析

葉林

(杞縣婦幼保健院 河南 開封 475200)

?

子宮內膜息肉對不孕患者妊娠成功率的影響分析

葉林

(杞縣婦幼保健院 河南 開封 475200)

目的 探討子宮內膜息肉對不孕患者臨床妊娠成功率的影響。方法 回顧分析2013年1月至2014年12月在杞縣婦幼保健院治療的不孕患者臨床資料,按患者此前是否接受過助孕治療分為助孕組(149例)和未助孕組(238例),再按宮腔鏡檢查結果,將助孕組分為子宮內膜息肉患者41例與正常宮腔患者108例,未助孕組分為子宮內膜息肉患者49例與正常宮腔患者189例,隨訪記錄患者治療后妊娠成功率。結果 助孕組中,子宮內膜息肉患者治療后妊娠成功率(41.46%)高于正常宮腔患者(18.52%)(P<0.05);未助孕組中兩亞組妊娠成功率(46.94% 比 35.45%)差異無統計學意義(P>0.05)。結論 子宮內膜息肉是影響助孕治療臨床妊娠率的重要因素。

子宮內膜息肉;不孕;宮腔鏡;妊娠

子宮內膜息肉(endometrialpolyps,EP)是臨床常見的宮腔病變。隨著宮腔鏡檢查的廣泛應用,EP在不孕患者中的檢出率有所增加。目前研究對于EP是否影響妊娠仍存在爭議。已有研究表明,EP可導致子宮出血、不孕等,但其具體作用機制尚不清楚[1]。也有研究認為,是否合并EP對不孕患者妊娠率并無影響[2]。本研究分析了EP是否影響不孕患者的臨床妊娠成功率,以為解決不孕患者治療時是否應排除EP因素影響提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧分析2013年1月至2014年12月在杞縣婦幼保健院治療的不孕患者的臨床資料。納入標準:①有規律性生活,有生育意愿;②未避孕未孕超過1 a;③均行宮腔鏡檢查;④EP患者均成功行宮腔鏡手術摘除息肉且未發生并發癥。排除標準:①合并EP以外的其他宮腔病變;②合并腫瘤;③性激素水平異常。共收集387例患者的資料,年齡22~44歲,平均(31.46±3.85)歲;病程1~11 a,平均(3.35±1.65)a。按患者此次治療前是否接受過助孕治療分為兩組:①助孕組(149例):曾進行人工受精(IUI)或體外受精-胚胎移植(IVFET),均未成功妊娠;②未助孕組(238例):均未接受過IUI或IVFET治療。上述兩組再按宮腔鏡檢查是否顯示存在EP各分為兩亞組,其中助孕組包括EP患者41例與正常宮腔患者108例;未助孕組包括EP患者49例與正常宮腔患者189例。助孕組與未助孕組內兩個亞組患者年齡、輸卵管因素、激素水平、男方精液檢查等差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 手術治療與隨診 所有患者均在門診局麻條件下行宮腔鏡(購自德國Storze公司)檢查,發現存在EP者,即行鏡下EP摘除手術,并送病理檢查確診;鏡下檢查未發現宮腔異常者,也刮少許內膜送病理檢查以排除存在病變可能性。術后口服抗生素3 d。

術后1個月囑患者嘗試妊娠。助孕組患者均建議再次進行助孕治療;未助孕組患者在排除輸卵管阻塞的情況下,建議嘗試自然妊娠,超過6個月仍未成功妊娠者,建議進行助孕治療。所有患者隨訪12~24個月,了解術后恢復與妊娠情況。

1.3 觀察指標 比較助孕組與未助孕組內EP患者與正常宮腔患者的妊娠成功率。妊娠成功率為通過自然妊娠或助孕治療后成功懷孕者占總患者例數的比率。

1.4 統計學方法 使用 SPSS 19.0 軟件進行統計分析,組間定性資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

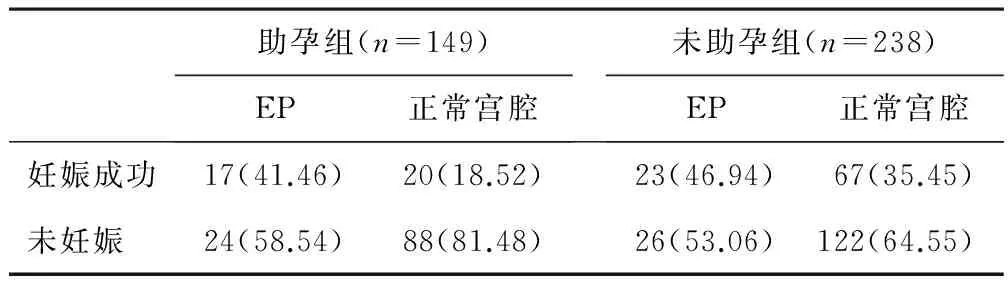

助孕組中,EP患者治療后妊娠成功率高于正常宮腔患者(P<0.05);未助孕組中兩亞組妊娠成功率差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 妊娠情況比較[n(%)]

3 討論

EP是宮腔內增生的的良性結節性隆起,存在于子宮內膜基底層的腺體和間質等組織之間,伴有纖維化厚壁血管,其發病原因可能為雌、孕激素水平與子宮內膜中的激素受體嚴重失衡,以及內膜細胞基因突變等。關于EP是否影響妊娠,目前研究報道不一。有研究認為,EP形成宮腔內異常占位,使精子運輸及胚胎著床受阻,并降低胚胎植入所需的子宮內膜容受性,從而影響自然妊娠與助孕治療效果[3]。另外,EP患者內膜雌孕激素受體水平異常,導致內膜蛻膜功能紊亂,可誘發早期流產和不孕[4]。但也有研究認為EP并不影響妊娠結局。因此,不孕患者治療中是否需要處理EP,成為產科臨床醫生面臨的問題。為此我們進行了本次研究。

本研究結果顯示,助孕組中子宮內膜息肉患者治療后妊娠成功率高于正常宮腔患者(P<0.05)。陳玉清等[5]研究以助孕失敗患者為研究對象,分析其宮腔內病變分布情況,結果顯示,在256例助孕失敗患者中,存在各種宮腔內病變者有80例,占31.25%,其中以EP最為常見,占所有宮腔內病變的55%。上述研究均提示,對于助孕失敗的患者,可以明確認為EP是影響妊娠成功率的不良因素。因此對于合并EP的準備進行助孕治療的患者,應先實施EP摘除手術,這能夠有效改善胚胎種植所需的子宮內膜內環境,提高患者的臨床妊娠率。

另外,在未助孕組中,子宮內膜息肉患者治療后妊娠成功率比正常宮腔患者略高,但差異無統計學意義(P>0.05)。其原因可能是由于本次研究樣本較小,以后進行樣本量較大的研究有望使結論更具說服力;也可能是由于未助孕組患者中,存在其他暫未發現的影響妊娠的不良因素,這還有待以后研究進一步深入探討。但從本次研究數據來看,未助孕組中EP患者與正常宮腔患者的妊娠成功率分別為46.94%與35.45%,可以推測EP仍然很可能是臨床妊娠的一個重要影響因素。

綜上,EP是影響助孕治療中胚胎種植成功與否的一個獨立因素,也可能是導致不孕的不良因素。因此,助孕治療患者應盡早行宮腔鏡檢查,排除EP病變的影響,有助于提高臨床妊娠成功率。

[1] 邵曉曼.子宮內膜息肉與不孕癥相關因素分析[J].國際醫藥衛生導報,2013,19(18):2866-2868.

[2] 黃麗華.子宮內膜息肉研究新進展[J].國際婦產科學雜志,2014,41(1):43-46.

[3] 李福琴.子宮內膜息肉與不孕癥的相關性研究[J].中國實用醫刊,2013,40(22):60-61.

[4] 李素春,馮苗,潘萍.子宮內膜息肉患者增殖期及種植窗期性激素及激素受體的改變及意義[J].生殖與避孕,2014,34(12):986-992.

[5] 陳玉清,周力陽.助孕失敗患者宮腔內病變分布特點及宮腔鏡檢查價值[J].中山大學學報:醫學科學版,2013,34(5):761-767.

R 711.6

10.3969/j.issn.1004-437X.2016.10.066

2016-01-01)