教育問題:教育學的研究對象*

●張翔

教育問題:教育學的研究對象*

●張翔

教育學研究對象的界定不但影響教育學存在的合法性,還關乎教育學成為“一流學科”的可能性。文獻抽樣分析表明,教育學研究對象的界定一直存在爭議,亟待進行學理重審。教育學研究對象的界定宜堅持“族群對象”這一基本指向,回應“明晰而獨特”的學科訴求,堅定“研究始于問題”的方法論基礎。據此,教育現象只是教育問題存在的時空場域,不能構成教育學的研究對象;教育規律是教育學的研究結果而不能成為其研究對象;有且僅有教育問題才是教育學研究對象的名至實歸。

一流學科;教育問題;教育學;研究對象

在“雙一流”建設背景下,教育學能否有望成為一流學科,必須追溯其學科要素這一原初問題。教育學的學科要素也就是通常所謂的教育學學科面目,具體包括研究對象、研究方法和學科性質[1]。這三個要素是教育學安身立命的基礎,更是教育學發展成為一流學科的基本前提。在這三個要素中,教育學的研究對象居于重中之重。正如有學者指出的,“沒有明確的研究對象,學科的理論研究就會陷入茫無目標的境地,這樣該學科將無所謂擁有獨特的、排他性的勢力范圍[2]。因此,在目前我國推進高校“雙一流”建設背景下再論教育學的研究對象,不僅必要,更顯迫切。

一、教育學研究對象的歷史文獻狀況

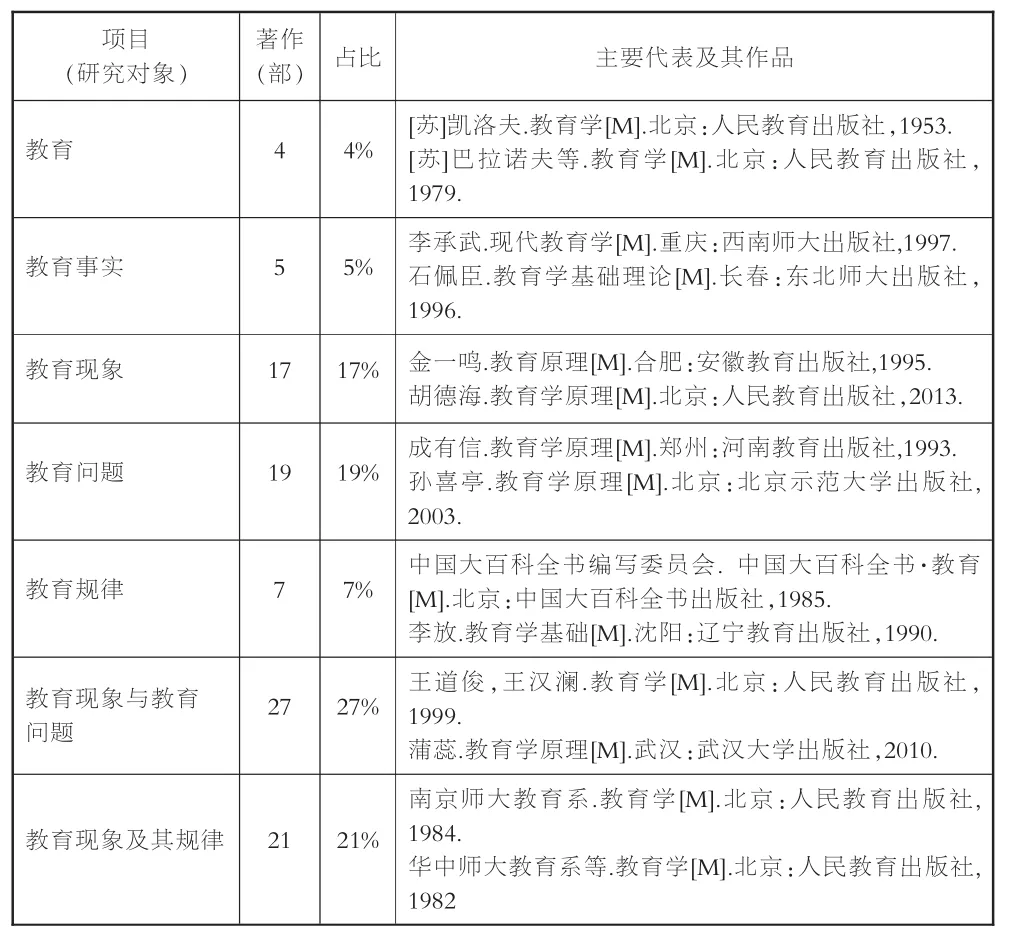

長期以來,教育學的研究對象始終存在爭議。爭議焦點主要包括教育現象、教育規律、教育問題、教育現象及問題、教育現象及其規律等等。截止目前,有關教育學理論的著作(包括專著、編著、編)數百部,其中絕大多數都對教育學的研究對象做了解讀。本文通過國家圖書館、網絡書店(超星圖書館、卓越網、當當網和孔夫子舊書網)等渠道,收集數百部教育學著作,并選取其中100部具有一定影響力的教育學著作作為樣本。統計發現,當前我國關于教育學研究對象的表述主要集中在以下幾個方面。如表1所示。

從表1中不難看出,多數學者主張教育研究對象為“教育現象與教育問題”,其占比為27%,居首位;其次是“教育現象及其規律”以及“教育問題”,分別占21%和19%。此外,筆者利用超星電子圖書數據庫“學術輔助分析系統”對1984-2016年的期刊論文進行統計分析,發現這一時期內關于“教育研究對象”的研究在2010年達到峰值,然后突然下降,最近兩年又開始呈現回升趨勢,說明近年來人們又開始關注教育研究對象問題。

表1 教育學研究對象情況統計

二、教育學研究對象界定的理論基礎

通過上述歷史文獻疏證,不難發現,當前教育學研究對象存在不確定性。這種不確定性不僅源于概念的模糊,更是缺乏學理審視的結果。因此,本文認為很有必要對教育學研究對象界定的理論基礎進行系統審視,以對教育學存在的合理性及其成為一流學科的可能性進行更為強力的辯護。

(一)“族群對象”——教育學研究對象界定的基本指向

關于教育學研究對象的界定,之所以一直存在爭議,其中一個重要原因在于人們對“教育學”本身的定位存在模糊性。誠然,今之教育學不再是赫爾巴特時代混沌的教育學,一個包羅教育萬象的“知識總匯”,而是一個不斷分化的教育學體系。陳桂生先生在《“元教育學”問對》一文中提出,“教育學”一詞至少包含三層含義:其一,作為一門教育基礎學科的教育學(如“教育概論”);其二,作為一類學科的理論教育學(類似于所謂“教育基本理論”);其三,作為教育學科群的總稱,相對于非教育學科部類。[3]可見,關于教育學的理解是存在差異的。于是,不同研究者基于對教育學的不同理解,對教育學研究對象作出不同界定。為此,在界定教育學研究對象的時候,我們首先得定位清楚在哪一層面確立教育學研究對象。本文認為,教育學的分支學科之所以還被納入教育學“家族”之中,根源在于這些分支學科具有教育學的學科基因,“分有”了教育學的研究對象,因而不可爭辯地屬于教育學分支學科。因此,教育學研究對象不僅需要區別于其他學科的研究對象,如區別于社會學、政治學等學科的研究對象;同時還需要包容教育學分支學科的研究對象。為此,本文認為,我們應該從作為學科群總稱的教育學一級學科(復數教育學)這一視角去考量教育學的研究對象,以此得出教育學研究的“族群對象”。這是界定教育學研究對象的基本指向。

(二)“明晰而獨特”——教育學研究對象界定的學科訴求

任何一門學科,都有其獨特的研究對象。對一門學科研究對象界定的清晰程度在一定程度上決定了該學科的成熟程度。我們知道,確定一門學科是其本身而非它者,無非兩條路徑,一是獨特的研究對象,二是獨特的研究方法,或二者居其一。對于教育學而言,獨特的研究方法顯然缺失,其學科獨立性只能依賴獨特的研究對象。1623年,培根在《論科學的價值和發展》一文中首次提出“教育學”,并認定它是與其他學科并列的一門獨立科學。繼后,1806年赫爾巴特的《普通教育學》誕生,標志著科學教育學的正式問世。《普通教育學》是建立在哲學的“思辨”方法論和心理學的“實驗”方法論基礎上,沒有自身獨有的研究方法。如今的教育學更是從眾多學科中吸取方法論營養。因此,教育學沒有自身獨特的研究方法,其學科獨立性只能依賴于其研究對象的獨特性。在“雙一流”建設背景下,如果教育學研究對象仍然游離不定,那么作為一門學科的教育學也就失去了自身的合法性,必然無緣于一流學科。

當然,也有少數教育學人不屑論及教育學的研究對象,他們認為教育學是一門實踐性學科,沒有必要浪費精力糾結其研究對象。對此,筆者堅決反對,因為這一方面是對教育學學科存在的顛覆,另一方面是教育學學科共同體自我解構的開始。教育學的研究對象是教育學的學科內核,是教育學立足于學科之林的學科基礎,教育學的所有學科體系和理論分析和都是圍繞著這個內核而展開的。王策三先生曾經指出,“對于一門學科來說,明確自己的研究對象和任務是該學科生死攸關的一個問題”[4]因此,任何企圖淡化教育學研究對象的教育學體系建構,都是不負責任的,更是膚淺和庸俗的。每一個教育學人必須認真反思和研究教育學的研究對象。在此過程中,必須堅持兩個基本原則,一是“明晰”,即教育學的研究對象不能似是而非,游離不定;二是“獨特”,即教育學的研究對象一定要具有排他性,不能與其他學科共享研究對象。概言之,明晰而獨特的研究對象是教育學學科存在與發展的基本訴求,更是教育學成為一流學科的可能性基礎。

(三)“研究始于問題”——教育學研究對象界定的方法論基礎

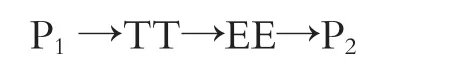

任何研究都始于問題。問題不僅啟動著整個科學研究的機制,而且還推動和指導整個科學研究過程。[5]那么,何為問題呢,“從抽象的普遍的意義上說,問題就是矛盾”。[6]任何研究都是始于問題的發現而止于問題的解決的探究性活動。對此,英國哲學家波普爾將整個科學研究描述為:[7]

其中,P1是問題,TT是理論假設,EE是證偽,P2是新產生的問題。研究過程始于問題,問題推動人們去思索、實驗和觀察;第二步,針對問題,提出理論假設;第三步,根據理論假設,系統思索、實驗或觀察;第四步,證偽問題,重新產生新的問題。這構成了整個研究過程。當然,問題是可以證偽的,如果問題不能證偽,那說明該問題就是假問題。其實,無論是形而下的實證科學研究,還是形而上的哲學思辨,研究都始于問題,即現象之中的矛盾。研究目的就是為了解決矛盾,某一領域的矛盾構成了該領域的研究對象。據此,教育學的研究對象理所當然就是教育中的各種矛盾,即教育問題。概言之,“研究始于問題”是教育學研究對象理論界定的方法論基礎。

三、教育問題:名至實歸的教育學研究對象

透過理論審視,返觀今之教育學研究對象,已然成了一個游離變量,人人可以徜徉其中,但卻“莫衷一是”。這無疑將教育學置于一種“低信度”的尷尬境地。當然,綜觀歷史,關于教育學研究對象的表述,或為“教育現象(又稱教育存在或教育事實)”,或為“教育問題”,或為“教育規律,抑或三者并之。然而,有且僅有教育問題才是教育學名至實歸的研究對象。

(一)教育現象是教育問題存在的時空場域,不能成為教育學的研究對象

通常情況下,教育現象亦稱教育事實,是以“培養人”為主體內容的社會實踐活動的外在表現形式(表現物)。自從有了人類,教育現象就隨之產生,并與人類社會共始終。當然,起初人們對教育現象的認識還是膚淺的,教育現象只是人們在實踐中自發認識的對象。隨著教育現象的不斷豐富,教育現象中的各種矛盾不斷凸顯,人們才越來越多地開始關注和思考各種各樣的教育矛盾。當存在于教育現象(或教育事實)中的教育矛盾不但被人們普遍意識到,并且還作為對象被研究(系統理論思考)時,這種教育矛盾(即教育問題)便成了教育學的研究對象。可見,教育學的研究對象是一個被意識到的“客觀存在”,它既是客觀的,同時又是主觀的,而非客觀存在的教育現象。若將教育現象視為教育學的研究對象,那就否定教育學研究對象的主觀性,這顯然是無法進行理論自洽的。概言之,教育現象只不過是教育活動的外在表現形式而已,不外乎是教育問題存在的時空場域罷了,不可能更不應該成為教育學的研究對象。

當然,之所以不能視教育現象為教育學的研究對象,還包括如下理由:其一,教育現象不能反映教育學的學科特性,因為許多類似教育現象的現象,卻成了不同學科(如哲學、社會學、政治學)爭先研究的對象。若將教育現象界定為教育學研究對象,沒法滿足教育學研究對象理論界定中“明晰而獨特”的學科訴求。其二,研究教育現象很難揭示教育規律。教育規律是一種客觀存在的必然聯系,潛藏在教育問題之中,只有研究教育問題,才能揭示各種教育問題背后的矛盾所在,進而發現和揭示規律。其三,倘若教育學的研究對象為教育現象,教育學的學術性和專業性將不可避免地受到質疑。今之教育學之所以被攻擊為“前科學”,主要原因在于教育現象的邊界不明確,似乎所有人都可以對其說道一二。若以教育現象來凝聚教育學研究共同體,顯然降低了教育學人的學術水準。其四,教育現象是不需要研究的,因為研究是系統而有計劃地收集資料、理智分析,尋求問題產生的根本性原因和更高可靠性依據,以有效解釋和解決問題的過程。教育現象作為一個客觀存在的教育狀況,只需客觀記錄(可以借助影視等手段)即可,因而不可能構成教育學的研究對象。

(二)教育規律是教育研究的結果,不能成為教育學的研究對象

教育規律是指教育與其他事物之間或教育內部各因素之間內在的、本質性、必然的聯系。這種本質聯系和必然趨勢具有相對的穩定性可重復性。所謂穩定性,是指它不會因時空環境的轉變而更迭;所謂可重復性,是指只要條件符合,教育規律就會發揮效用,并支配教育活動的發展。正如高鵬和楊兆山所言,“教育規律是教育學研究的目的……倘若將教育規律當作教育學的研究對象,那么將會造成教育學研究目標與研究對象的同一化。”[8]對此,筆者表示贊同,因為規律是看不見,摸不著的,屬于本質范疇,沒有任何一項研究是直接指向規律,教育規律只是教育研究的結果罷了。根據波普爾的“證偽論”,一項研究結論能否成為科學,主要是看它是否被證偽。其實,任何科學研究要么就是證實,要么就是證偽,否則不能成為科學研究。據此,如果將教育規律作為教育學的研究對象,那我們既無法證實,也無法證偽。這就注定教育規律不能成為教育學研究的對象,只能是教育學研究的結果。

(三)教育問題是被意識到的教育矛盾,是教育學研究的本然對象

“研究始于問題”,這是每一個研究者生命哲學和價值堅守。研究過程本質上就是解決問題的過程。研究不僅是始于問題、關于問題,而且還是為了解決問題。可以說,沒有問題就無所謂研究。因此,科學理論既是研究過程之果,也是研究問題之解。可以說,沒有問題就無所謂科學理論建樹。為此,美國著名學者勞丹一針見血地指出:“從本質上講,科學就是解決問題的活動”[9]。關于研究問題的論述,我國學者張書琛將其劃分為三大類:第一類為“是怎樣”(“然”)的事實問題;第二類是“應怎樣”(“善”)的價值問題;第三類是“要怎樣”的實踐問題。[10]同樣,教育學不可爭辯地需要基于問題而研究,研究教育“是怎樣”、“應怎樣”以及“要怎樣”等問題。

當然,正如前文所述,今之教育學不再是一門具體而單一學科,而是一個學科群或學科體系,教育學的研究對象理所當然應該是“族群對象”。所以,作為教育學研究對象的教育問題是所有教育學分支學科“分有”的教育問題。這些教育問題不僅包括教育價值問題,而且還涉及教育事實問題以及教育實踐問題。在這三類問題之中,教育價值問題又包含教育為了什么(即教育目的問題)和教育服務誰(即教育的屬性問題);教育事實問題涉及教育是什么(即教育本質問題)和教育能做什么(即教育功能問題);而教育實踐問題涉及誰教育誰受教育 (即教育主客體問題)、教什么 (即教育內容問題)、如何教(即教育方式問題)以及教育何以保障(即教育制度與管理問題)等。這些問題具有普遍穩定性,構成了教育學的研究研究對象。今之各教育分支學科之所以有資格歸屬于教育學一級學科之中,其根源在于它的研究對象“分有”了教育學一級學科之部分(一個或多個)教育問題。如課程論“分有”了“教什么”這樣教育問題,教學論“分有”了“如何教”這樣教育問題。

一言以蔽之,教育學在目前我國推進高校“雙一流”建設背景下是否有望成為一流學科,關鍵在于教育學的研究對象是否清晰而獨立。作者堅信,有且僅有“教育問題”才是教育學名至實歸的研究對象,是教育學學科共同體得以存在的歸宿性紐帶。當然,不同時期教育學所要解釋或解決的教育問題(包括教育價值問題、教育事實問題和教育實踐問題)不盡相同,當教育學要解決的教育問題發生根本轉變時,整個教育學研究范式也就隨之改變,從而形成新的研究范式。

[1]吳康寧.教育社會學[M].北京:人民教育出版社,1998.1.

[2][6]馬君.職業教育學研究對象之確定[J].職教論壇,2011,(28).

[3]陳桂生.“元教育學”問對[J].華東師大學報,1995,(2).

[4]王策三.教學論稿[M].北京:人民教育出版社,1985.13.

[5]周秋蓉.科學研究始于問題[J].重慶師范學院學報(自然科學版),1999,(2).

[7]波普爾.猜想與反駁——科學知識的增長[M].傅季重等譯.上海:上海譯文出版社,1986.

[8]高鵬、楊兆山.“教育現象”何以是教育學的研究對象[J].教育研究,2014,(2).

[9]拉里·勞丹.進步及其問題[M].方在慶譯.上海人民出版社,1991.1.

[10]張書琛.學科的兩大系統及其轉換[J].系統辯證學學報,2001,(3).

(責任編輯:劉丙元)

張 翔/貴州師范大學教育科學學院副教授,博士,主要研究領域為教育學原理和教師教育

*本文系貴州省2015年高等學校教學內容和課程體系改革重點項目“教師資格新政策背景下師范院校教師教育類理論課程建設研究”(課題批準號:2015JG10)的研究成果之一。