秦巴山區人居生活質量研究:關注城市發展建設對相關人群的影響

Robert W. Marans,徐瀅

(密歇根大學社會研究所,密歇根州安娜堡市48103)

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.05.013

Robert W. Marans, Xu Ying

(University of Michigan, Ann Arbor, MI 48103, USA)

秦巴山區人居生活質量研究:關注城市發展建設對相關人群的影響

Robert W. Marans,徐瀅

(密歇根大學社會研究所,密歇根州安娜堡市48103)

地處秦巴腹地的陜南地區正在開展一項大規模的避險移民工程。此項工程意在通過涵養自然生態、推進地區產業轉型和城市就業、加大新城新區建設等以達到防災、扶貧和提高城鄉居民生活水平的目的。本文建議在秦巴山區開展以評估人居生活質量為主題的縱向社會學研究。此項研究主要依靠當地居民從個體視角出發,對生活狀況的綜合主觀評價來衡量移民工程的社會意義。研究重點關注三類人群:已經完成搬遷安置的新移民,尚未搬遷——其中包括在未來有移民意向的農村居民,以及移民遷入地區的原有城鎮居民。此項研究可以用于監測移民工程和城鄉建設的進展,分析此工程對各個社會群體民生狀況的現實影響,并對當地及其他地區政府的后續的政策規劃提供參考意見。以此為出發點,本文綜述了在社會學領域內生活質量研究的理論發展和研究體系,并針對秦巴山區的具體狀況提出了若干建議。

生活質量研究;社會調查研究;社會影響評價;移民;新城新區建設;秦巴山區

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.05.013

Robert W. Marans, Xu Ying

(University of Michigan, Ann Arbor, MI 48103, USA)

一、前言

在絕大多數的發達及發展中國家,人們對民生福祉的關注度都日益提高。一個國家或地區的經濟騰飛在釋放廣泛的發展紅利的同時,也往往會帶來一系列始料未及的社會與環境難題。提高人民的綜合生活福利就成為當地政府的工作重點之一。中國在這一點上也不例外。本文所關注的正是陜南秦巴山區正在進行的一項大型避險移民工程。該工程的目的是從根本上改善山區貧困人口的生存質量,同時促進這一地區的城鎮化、新城新區建設和已有城鎮環境的改善。本文首先簡述了此工程實施的背景和現狀,并討論了和此工程密切相關的三類人群,包括新建安置區的移民,尚未遷出農村的遺留家庭(其中的一部分有可能在未來成為移民),以及居住在新建安置區周邊的原有城鎮人口。本文討論了針對這些人群的生活質量研究對于移民工程的績效評估、實施和未來的政策規劃所能產生的重要意義。以此為目的,本文綜述了社會科學在“生活質量”以及“城市生活質量”研究領域的理論發展和相應的評價體系,并針對秦巴山區的具體發展現狀提出了研究方向和建議。

二、秦巴山區的城市發展與人居生活質量研究

(一)研究背景

位于中國中部的秦巴山區是14個國家級集中連片貧困區之一。秦巴山區城鎮化水平較低。農村地區積累了大量的貧困人口,同時面臨著可耕地面積有限、糧食產量不足、自然災害頻發、自然生態退化等問題。山區的天然地理屏障也在一定程度上減緩了勞動力流動,阻礙了秦巴山區的城鎮化進程,加重了農村地區的貧困程度[1]。

20世紀90年代,一系列由政府主導的扶貧工程在秦巴山區大面積開展(如國家八七扶貧攻堅計劃,世界銀行資助的秦巴山區扶貧工程)。在此基礎上,陜西省政府在2011年提出了“陜南秦巴山區避災生態扶貧移民工程”—— 一項集扶貧減貧、生態恢復以及城鎮化發展為一體的綜合治理方案。這次的生態移民方案計劃在10年內將240萬農村人口從生態脆弱、災害頻發地區遷移至城鎮或是自然和經濟生態較好的鄉村地區[2]。至2014年年底,已有至少140萬人口已完成搬遷安置。其中將近70 %的家庭遷至由政府統一規劃建設的安置社區內。大部分的安置社區集中在安康、漢中和商洛及附近地區。移民工程的實施使得這一地區的城鎮化水平在五年內迅速提高了6個百分點[3,4]。

為了適應人口的增長,一系列相應的城市建設在陜南移民安置地區開展起來,新的城市規劃和政策制定也在進行當中[5]。大規模的移民和快速的發展建設正在很大程度上改變著當地城市和農村的社會生態。

(二)衡量移民工程和城市建設對城鄉生態的影響

移民工程和城市建設對當地社會和經濟生活的影響可以從兩個方向進行探討。第一種是宏觀的方向,通常用客觀的社會經濟指標來評測這一地區建設發展的成果(如貧困率、城鎮化水平、人均壽命期望、收入水平、受教育程度等)。基于這一方法,已有相當數量的政府公告和學術研究對陜南移民工程的現有成果進行了評估,并得出較為樂觀的結論,即移民工程已經對促進當地經濟的整體健康發展產生了積極的影響[6~8]。另一種是從微觀的角度來評估移民工程的成果,根據城市建設的社會學效益來指導未來的規劃和發展的方向。這其中就包括基于居民的滿意度、生活行為規律以及生理和心理的健康程度等指標來評價這一地區的人居生活質量。這類以“城市生活質量”為主題的調查研究工作已經在世界范圍內的很多城市以及農村廣泛開展[9]。

此次由政府主導的移民工程和相關的城市發展建設,主要目的就是大幅度改善山區人口的總體生活質量。移民地區居民對其生活狀況的主觀評價以及對未來的預期正是衡量工程效益的一組重要指標。或者說,從當地居民的個體視角出發的主觀評價與從宏觀角度出發的客觀評價均對權衡政策的利弊得失具有重要意義。 這里所指的當地居民不僅僅是遷入城市的新移民,同時包括農村遺留人口(其中部分居民也許在未來有動遷意向),以及安置擴建項目周邊的城鎮原居人口。

一般來說,一個城市的移民政策和這一地區的建成環境與人文環境特征都可能對居民的生活質量產生直接和間接的影響。舉例來說,此次移民政策出臺的目的旨在使廣大農戶可以通過搬遷廣泛受益,其中包括提高家庭收入水平,提高基本物質生活條件,享受到更便利的城市公共服務設施和增加就業機會。基于此目的,當地政府大力推廣了集中規劃、集中建設移民點、集中安置的搬遷方式。這種安置方案有益于維護移民社區原有的社會關系,方便當地政府及規劃部門統一有效地分配社會公共資源,以及規范安置點的建設管理標準[5,10]。然而,另外一些基于西方社會的城市研究也發現,發展這種社會經濟屬性單一的社區(尤其是當社區整體收入相對較低時)同時也伴隨著各種潛在的社會風險,如新建社區容易被孤立,與周邊原有環境難以融合,社區管理難度加大等。在更為嚴重的情況下,相對孤立的移民社區容易成為培養城市新貧民群體的土壤[11,12]。就移民對城市生活的適應性這一點來說,集中安置的方案在實踐中究竟是在更大程度上起到了促進還是阻礙的作用,我們還未能定論。開展關于城市生活質量的實證調查有助于系統分析理解此類政策與規劃方案所對應的社會收益和風險。

同時,對原有城市居民來說,移民工程帶來的居住環境和人口結構的巨大變化有可能給他們的生活帶來福利以及壓力。例如,伴隨移民工程而啟動的城市建設、公共設施的更新,以及大量勞動力的流入都可能使得原有居民的生活變得更為便捷。然而,城市原有居民與新移民之間也可能存在著利益沖突,如因對有限的福利資源和就業機會的重新分配,或是因兩個團體之間文化傳統和價值取向的不同而導致的矛盾。深入的實證研究有助于我們進一步了解兩個群體之間的關系,并以此為依據指導未來政策和規劃的發展方向。

(三)理解城市發展對人居生活影響的重要意義

中國政府在西部地區(如內蒙古、甘肅、寧夏等地區)開展了一系列大規模生態移民工程之后,越來越多的學術討論開始關注此類工程的短期和長期的社會影響。其中大部分的研究課題集中于評估工程的經濟和生態效益[8,13~15]。而近年來的研究工作開始逐漸擴展到相關的社會和文化領域[16~20]。我們認為,對于這種由政府主導的大規模的制度性移民,需要充分討論其對該地區及其人口的長期社會學效應。在此之前,我們認為制度性移民工程在一定程度上仍然是一項尚未定論的社會實驗。

陜南秦巴山區的移民工程到目前為止尚在實施。已有三分之二的農村移民已遷入城鎮新居,而更多安置工程正在規劃建設中。基于這樣的考慮,我們建議在陜南移民安置社區和周邊地區開展一項關于城鎮居民生活質量的長期縱向研究。研究范圍也可以擴大到尚未搬遷的地區,包括在未來有搬遷意向的農村地區。這項研究工程可以對已完成的規劃和建設工作提供反饋信息,并以此來協助制定未來的工作方向。具體而言,此項研究可能在以下幾個方面對政策制定和城市規劃工作提供建設性意見。

(1)此項研究從受影響人群的立場出發,為移民工程的績效提供第三方的獨立客觀的評價。

(2)縱向研究有助于監測此項工程的長期進展及其社會后果。

(3)此項研究可以在工程實施過程中提供反饋信息,以便于有關部門及時發現問題,并據此對政策規劃予以調整。

(4)此項研究深入討論城市規劃、居住區和住宅設計的具體細節,并分析出各項指標對居民總體生活質量和居住滿意度的影響。政策制定部門、城市規劃和設計人員可以依此對城市建設提出具體的指導意見,并對有限的城市公共資源做出合理有效的分配。

(5)縱向研究的結果還可用于關注移民社區及城市原有居民中的特定人群,諸如低收入家庭、老年人、青少年、女性以及少數民族。通過對他們的跟蹤調查,我們可以判斷移民工程對這些特殊人群的生活可能產生的具體影響。

三、生活質量研究——其理論體系和研究方法的發展

多年以來,提高人民生活質量是各國政府的工作重心之一。生活質量一詞通常是指社會及個人生活的總體福利狀況。與其相關的課題包羅萬象,如國際關系、健康、就業以及不同范圍的物理環境狀況,大到國家、城市,小到居住區、住宅。從20世紀60年代開始,各個學科的研究人員開始討論關于生活質量的理論,并進一步發展測算和評估體系[21,22]。一直以來,對生活質量的評價通常有兩種途徑:一種是根據場所的各項客觀指標來測算;另一種更多地側重于所在地人民的主觀評價[23]。

客觀評測一般依賴二級數據,反映的是一定地理單位的統計信息,包括國家、城市以及更小的區域,如人口普查單元、治安轄區、學區等。這些數據通常由政府機構收集管理,或是來源于政府間機構,如聯合國或國際衛生組織[24]。

主觀評價體系主要通過社會調查直接獲得,屬于反映特定群體或是個體層面的原始數據,包括對人們的行為和其生活方方面面的評估。Campbell、Converse 和Rodgers的開創性工作是這一體系的典型代表[22]。他們認為,質量這一概念在很大程度上是一個主觀現象,不同的個體對于生活質量往往有著不同的認識。某一群體或個人所認為的高質量的生活,常常很難得到其他群體或個人的認同。 所以,Campbell和他的團隊將人們的“生活體驗的質量”定義為其總體的身心狀況或是生活滿意度①當然,滿意度和健康狀況并不是定義生活質量的唯一方法。近年來,其他的相關研究和論述也用幸福感作為主觀評價的衡量標準[25~28]。。它取決于一個人對其生活各個層面的評估——家庭、婚姻、健康、經濟狀況、精神信仰、休閑娛樂及其對居住環境的滿意程度,包括住宅、居住小區、社區以及所在的國家和地區。Campbell的團隊對美國全國社會調查的數據進行了實證研究,并逐一分析了以上各個因素和個人整體生活質量體驗的相關性。他們研究發現,社區、小區和住宅雖然不是預測生活滿意度的最重要因素,但其居住環境確實是關系其個人生活狀況的因素之一[22]。

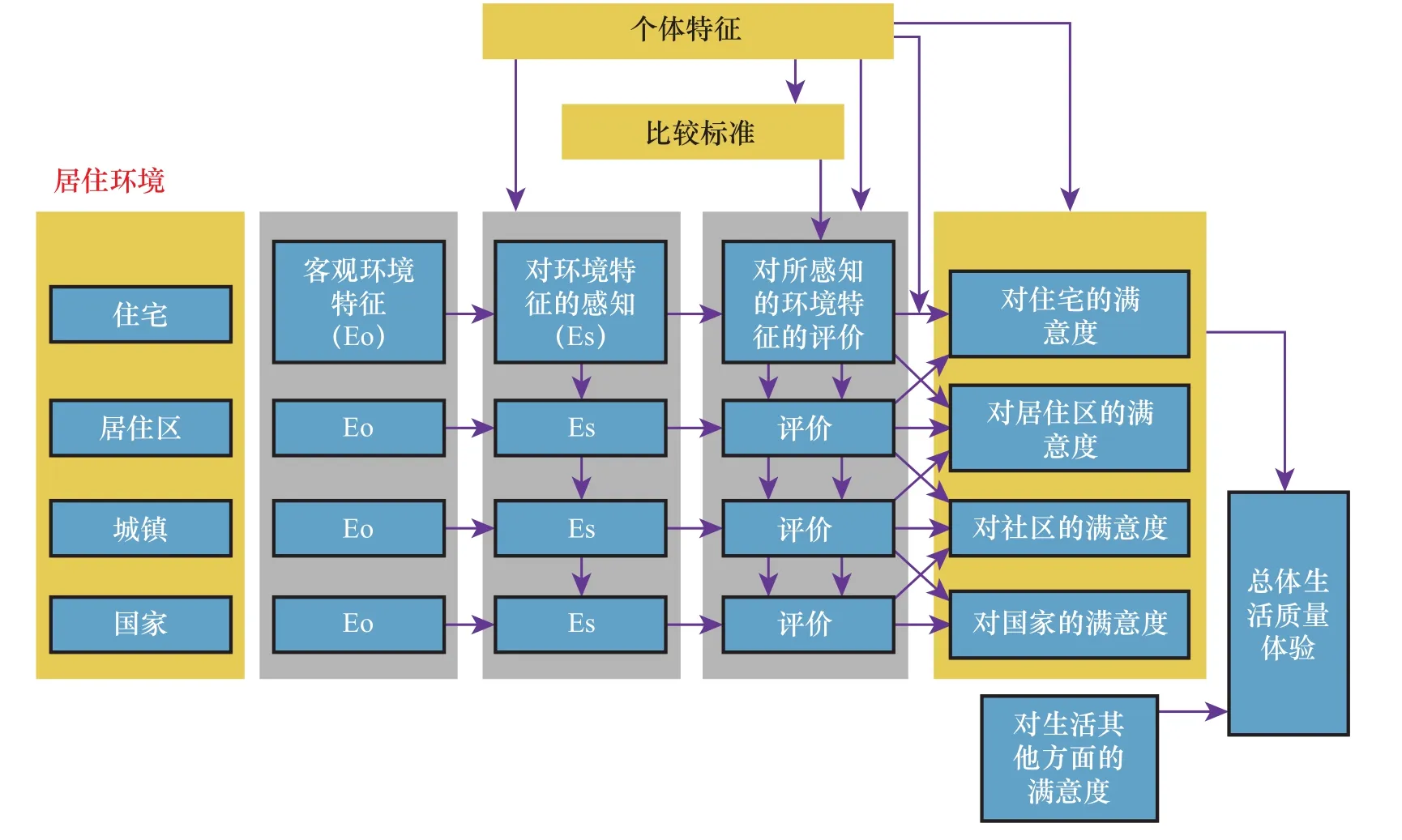

另一些城市地理學者,如Gerald Mulligan和他的研究團隊[28]將“生活質量”定義為人們對其所處的物理和人文環境的滿意程度。這些環境特征通常根據其地理范疇的大小而歸類。其影響的對象可以是個人,也可以是人群,比如家庭、單位或經濟體。這類研究更為直接地討論場所本身對研究對象行為意識的影響,所以我們通常稱其為城市生活質量研究。多年以來,包括城市規劃專業的很多學科的學者已經在城市生活質量研究的領域做了大量的工作,詳細研究了與城市生活質量相關的主要因素[9]。城市生活質量研究的關注點不僅局限于社區,同時包括居住小區、住宅以及這些物理環境的自然、社會和文化屬性。這些因素通常是城市規劃、設計從業者和建筑師的關注重點,也是場所營造的重要手段。因此, 在城市發展過程中,這些因素的數量和質量都可能對居民在新環境下的的生活狀況產生潛在的影響。圖1描繪的是城市生活質量研究的理論框架和相關元素[9]。此模型所討論的人居生活質量指的是人們對住宅、居住區、城市甚至更大地理范疇內居住環境的滿意度,及其對個人生活其他方面的滿意度(如家庭、健康、財產狀況等)。簡單來說,人們對環境的滿意程度反映了其對一系列具體環境特征的主觀認知和評價。例如,居民對居住區的滿意程度受到他們對當地學校、交通狀況、噪聲和擁擠程度的感受和評價的影響。而人們的主觀評價又和環境本身的客觀特征直接相關。如居民對小區擁擠程度的感知通常和小區的容積率有關。(更多關于此模型的解釋請參見Marans 和Rodgers 在1975年及Marans 在2003年的論述[29,30]。)

圖1 居住滿意度與總體生活質量評價之間的相關性

在過去的幾十年中,一系列關于城市生活質量的實證研究在世界各個國家廣泛開展,其中包括美國全國范圍內的新社區居住狀況研究[31,32]、底特律地區居住狀況研究[33],以及澳大利亞昆士蘭地區居住狀況研究[34]。這些實證調查為發展此領域的理論構架和研究方法做出了重要貢獻,其研究成果也對政府的政策制定產生了積極的影響[9]。

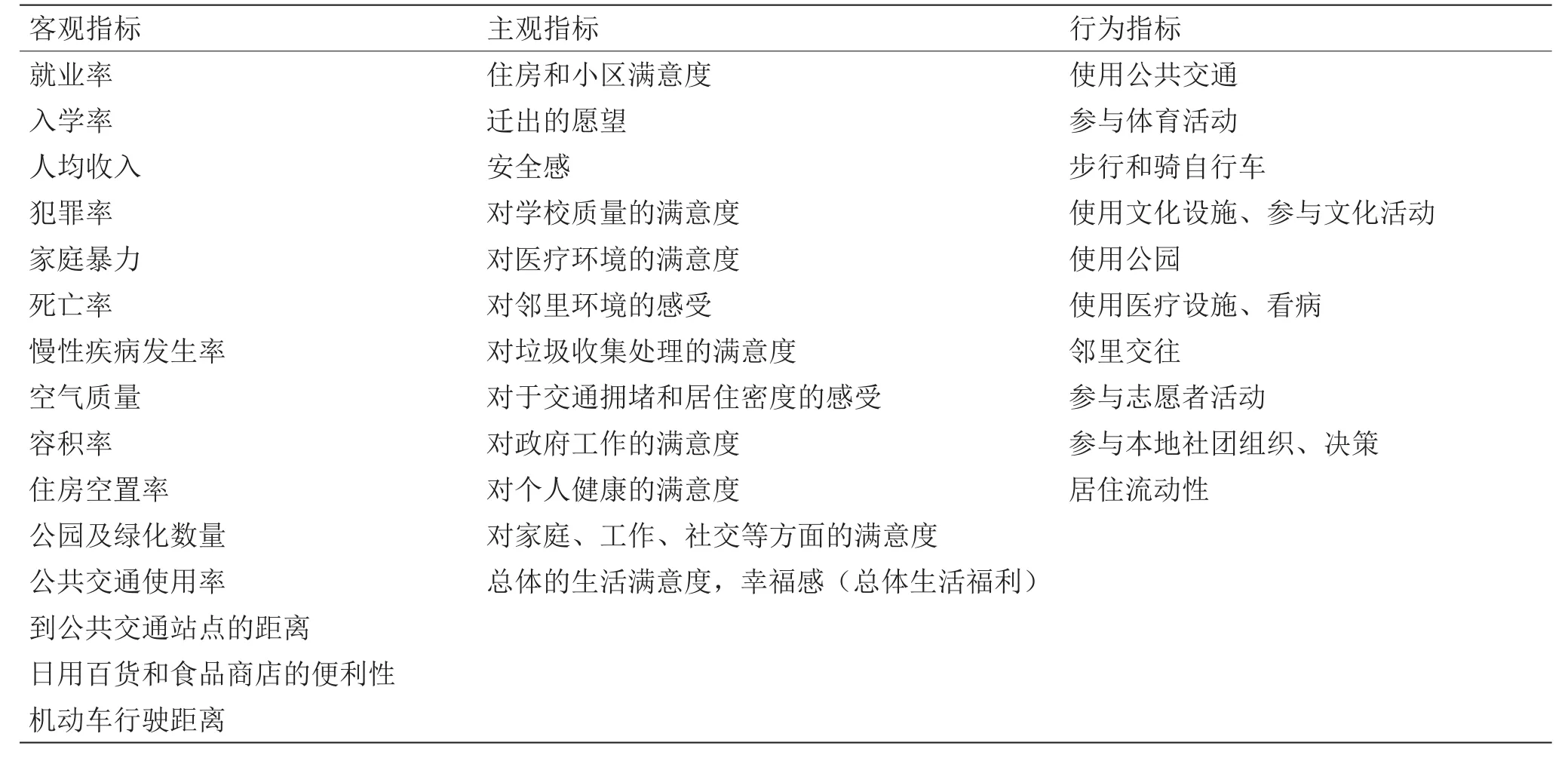

一般來說,城市生活質量可以通過三種不同性質的指標進行測評[9]。

(1)客觀指標——反映一個地區人口、經濟、社會和環境狀況的集合性數據,通常由二級數據(如人口普查數據)獲得。

(2)主觀指標——通過社會調查獲得的一手數據,用以反映個人對于其城鎮生活各個層面的主觀意識、評估和評價。

(3)行為指標——反映人們的態度、決策、社交模式以及其他與生活方式相關的因素(如交通方式、休閑娛樂、家庭生活和社區參與度等)。這些數據可以由二級數據、社會調查或是行為觀測等方式獲得。

大多數關于城市生活質量的實證研究都傾向于使用主觀指標。然而,取決于具體的研究興趣與背景,還有很多研究將兩種或兩種以上的指標相結合并討論它們之間的相互作用[9,29]。

表1列出了以上三類指標中經常使用的變量[9]。在具體的研究項目中使用這些變量時,調查人員需要充分考慮到當地環境和人口構成的特殊性和復雜性。例如,對于在秦巴山區開展的項目,有必要首先研究城市生活質量這一概念對于當地居民的意義。以當地環境的具體特征為基礎來界定調研的范圍,設計問卷的形式和細節。

表1 城市及居住區城市生活質量研究中常用的指標變量

四、關于秦巴山區生活質量的研究方向與方法的建議

為了了解移民工程和相關城市建設的長期社會效應,我們建議在秦巴山區開展生活質量和城市生活質量的社會學研究。理想的情況下,這項研究的范圍應當包括以下方面。

(1)一個追蹤評價生活質量或是城市生活質量的體系,包括以下三組研究對象:①已完成搬遷的新移民;②農村地區尚未搬遷的進展(在未來有或沒有搬遷意向的居民);③安置區周邊居住的原有城鎮居民。

(2)一項可以評估此工程的長期社會影響的縱向研究。通過對三組調查對象中的抽樣家庭進行定期回訪,此項研究主要記錄:①移民工程在多大程度對移民的生活質量以及城市生活質量產生影響;②尚未搬遷的農村居民對未來生活的期望;③移民工程對城鎮原有居民生活質量產生的影響。

對以上三類人群的分別調查可以方便我們開展比較研究。具體而言,遷入移民新區的居民可以和周邊的原有城鎮居民做對比討論。研究結論有助于城市規劃者理解城市發展建設和環境變化分別會對以上三類人群的生活帶來怎樣的影響。如果將研究范圍擴大到同一地區的其他的移民安置形式(如在這次工程中小部分采用的是分散安置),我們還可以對照研究討論這些不同規劃模式的社會收益和風險。

居民對未來生活的預期也可以包括在調查范圍內,如居民對建成環境、公共服務設施、社區管理和參與以及對個人生活的需求和期待等。調查的成果有助于政策制定部門和規劃者更好地理解社區的人口流動、社區參與等問題,并對未來的發展趨勢作出預測。反映移民地區發展建設情況的各項客觀指標和反映居民生活狀況的行為指標也應包括在研究數據中,來和主觀指標結合分析。

另外,我們可以考慮將地理信息系統(GIS)技術引入到數據分析和研究中,來分析所收集的問卷調查結果和其他客觀數據在地理上的分布狀況。地理信息系統同樣可以有效地將研究對象的社會經濟屬性(如收入、教育水平、性別等)、主觀評價(如滿意度、可居住性、吸引力等)和其相應的地理信息整合起來,用以發現這些重要特征在空間維度上的聚集效應和規律。近年來,越來越多的城市生活質量研究開始通過地理信息系統將問卷調查所收集的分散型信息轉化為反映一定地理范圍內經濟、社會或環境特征的集合信息。例如,澳大利亞的研究團隊將統計分析與地理信息系統技術相結合,分析了昆士蘭地區居民的宜居性評價及其相關因素在地理上的分布特征[35]。研究結果發現了三種不同的“社區吸引力”及其代表性居住區在這一地區的地理分布狀況。這三種形式的居住區分別為“審美主導式”“生活設施主導式”和“社交主導式”。類似的以地理信息系統為主導的數據分析也可以應用到秦巴移民地區的城市生活質量研究中。其結論有助于政府和規劃部門理解移民工程對城市空間產生的影響,并為新建安置點的選址提供有效信息。

五、結語

本文主要討論了在陜南秦巴山區開展針對移民工程的社會學研究的必要性。此項研究用以評估移民工程的社會學內涵,并關注其對以下三類人群生活質量的影響——已經完成搬遷安置的新移民,尚未搬遷(但包括在未來有移民意向)的農村居民,移民工程和新城建設可能涉及的城鎮現有居民。本文認為這類研究會對未來的城市規劃和政策制定提供指導性意見,并有助于相關部門在更長的時間里分析了解中國社會各個組成部分的民生狀況和變化。

[1] World Bank. Environmental impact statement for the China Qinba mountains poverty reduction project [R]. Washington, DC: World Bank, 1996.

[2] 陜西省人民政府辦公廳. 關于印發《陜南地區移民搬遷安置工作實施辦法(暫行)》的通知 [R].陜西省人民政府辦公廳, 2011. The People’s Government of Shaanxi Province. The notice about printing and distributing “Immigration resettlement plan in southern Shaanxi province (Interim)” [R]. 2011.

[3] 鐘瑩. 走出大山, 65萬群眾進城入鎮——陜南移民搬遷系列報道之三 [N/OL]. 陜西日報, 2016-05-18 [2016-08-01]. http://news. cnwest.com/content/2016-05/18/content_13845119.htm. Zhong Y. 650 thousands migrants have resettled in urban areas —migration in southern of Shaanxi (3) [N/OL]. Shaanxi Daily, 2016-05-18 [2016-08-01]. http://news. cnwest.com/content/2016-05/18/ content_13845119.htm.

[4] 胡曉, 陳鍵. 聚焦易地扶貧搬遷:陜南城鎮化率5年提高6個百分點 [N/OL]. 人民日報, 2016-06-05 [2016-08-01]. http://finance. people.com.cn/nl/2016/0605/c/004-28412110. html. Hu X, Chen J. Sportlight on poverty alleviation migration in southern of Shaanxi: Urbanization rate has increased by six percentage in five years [N/OL]. People’s Daily, 2016-06-05 [2016-08-01]. http://finance.people.com.cn/nl/2016/0605/c/004-28412110. html.

[5] 張靜曉, 石昌林, 田曙安. 新型城鎮化下陜南移民搬遷規劃建設問題 [J]. 開放導報, 2015, 180(3): 72-75.Zhang J X, Shi C L, Tian S A. On new urbanization and southern Shaanxi migration, planning and construction [J]. China Opening Journal, 2015, 180(3): 72-75.

[6] 李聰, 柳瑋, 馮偉林, 等. 移民搬遷對農戶生計策略的影響——基于陜南安康地區的調查 [J]. 中國農村觀察, 2013(6): 31-44. Li C, Liu W, Feng W L, et al. The influence of relocation policy on rural households livelihood stratergy: Based on the household survey data in south Shaanxi Province [J]. China Rural Survey, 2013(6): 31-44.

[7] 李聰, 柳瑋, 黃謙. 陜南移民搬遷背景下農戶生計資本的現狀與影響因素分析 [J]. 當代經濟科學, 2014, 36(6): 106-112. Li C, Liu W, Huang Q. The current situation and influencing factor analysis on rural households’ livelihood capitals in the background of migrates’ relocation of southern Shaanxi [J]. Modern Economic Science, 2014, 36(6): 106-112.

[8] 趙劍波. 陜南生態移民政策對農戶經濟結構變化的影響研究[D]. 楊凌: 西北農林科技大學碩士學位論文, 2014. Zhao J B. Research on the economic structure change of rural households caused by the immigration policy in southern Shaanxi (Master’s thesis) [D]. Yangling: Northwest A&F University, 2014.

[9] Marans R W, Stimson R J. Investigating quality of urban life: Theory, methods, and empirical research [M]. Berlin: Springer Netherlands, 2011.

[10] 何得桂. 陜南地區大規模避災移民搬遷的風險及其規避策略[J]. 農業現代化研究, 2013, 34(4): 398-402. He D G. Risk of large-scale disaster-induced migration in southern Shaanxi province and the avoidance strategy [J]. Research of Agricultural Modernization, 2013, 34(4): 398-402.

[11] Massey D S, Gross A B, Shibuya K. Migration, segregation, and the geographic concentration of poverty [J]. American Sociological Review, 1994, 59(3): 425-445.

[12] Bloom N D. Suburban alchemy: 1960s new towns and the transformation of the American dream [M]. Columbus: Ohio State University Press, 2001.

[13] 初春霞, 孟慧君. 生態移民與內蒙古經濟可持續發展 [J]. 農業現代化研究, 2006, 27(2): 104-109. Chu C X, Meng H J. Ecology migration and sustainable development of economy in Inner Mongolia autonomous region [J]. Research of Agricultural Modernization, 2006, 27(2): 104-109.

[14] 孫國強. 循環經濟的新范式: 循環經濟生態城市的理論與實踐[M]. 北京: 清華大學出版社, 2005. Sun G Q. New mode of recycling economy: Theory and practice on ecological city of recycling economy [M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2005.

[15] 孫燕一, 王振洲, 劉懿, 等. 政府主導型生態移民的實效, 問題與對策——寧夏西海固山區生態移民調查分析 [J]. 西部論壇, 2013, 23(2): 44-50. Sun Y Y, Wang Z Z, Liu Y, et al. The effect, problem and countermeasures for government-led style ecological migration [J]. West Forum, 2013, 23(2): 44-50.

[16] Foggin J M. Rethinking “ecological migration” and the value of cultural continuity: A response to Wang, Song, and Hu [J]. Ambio, 2011, 40(1): 100-101.

[17] Wang Z M, Song K S, Hu L J. Response to “rethinking ecological migration and the value of cultural continuity” [J]. Ambio, 2011, 40(1): 102-103.

[18] 東日布. 生態移民扶貧的實踐與啟示 [J]. 中國貧困地區, 2000(10): 37-40. Dong R B. Practice and enlighenment of ecological migration [J]. China’s Underdeveloped Regions, 2000(10): 37-40.

[19] 湯榕, 鄒玉忠, 許靜怡, 等. 生態移民遷徙前后生活狀況比較和對策研究 [J]. 世界最新醫學信息文摘, 2015(46): 5-6. Tang R, Zou Y Z, Xu J Y, et al. Comparison of living conditions and the countermeasures of the ecological migrants before and after migration [J]. World Latest Medicine Information, 2015(46): 5-6.

[20] West J J. Perceptions of ecological migration in Inner Mongolia, China: Summary of fieldwork and relevance for climate adaptation [R]. Norway: Center for International Climate and Environmental Research—Oslo, 2009.

[21] Moore W R, Sheldon E B. Indicators of social change: Concepts and measurements [M]. New York: Russell Sage Foundation, 1968.

[22] Campbell A, Converse P E, Rodgers W L. Quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions [M]. New York: Russell Sage Foundation, 1976.

[23] Andelman R, Board R, Carman L, et al. Quality of life definition and terminology: A discussion document from the international society of quality of life studies [M]. Blacksburg: International Society of Quality of Life Studies, 1998.

[24] United Nations Human Settlements Programme. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities [R]. London: UNHSBITAT Earthsoan, 2013.

[25] Praag B M S V, Ferrer-i-Carbonell A. Happiness quantified: A satisfaction calculus approach [M]. Oxford: Oxford University Press, 2008.

[26] Lyubomirsky S. The how of happiness: A scientific approach to getting the life you want [M]. New York: Penguin Press, 2007.

[27] Diener E, Wirtz D, Biswas-Diener R, et al. New measures of well-being [M]//Eiener E. Assessing well-being. Berlin: Springer Neterlands, 2009: 247-266.

[28] Mulligan G, Carruthers J, Cahill M. Urban quality of life and public policy: A survey [J]. Contributions to Economic Analysis, 2004, 266: 729-802.

[29] Marans R. Rodgers W L. Toward an understanding of community satisfaction [M]//Hawley A H, Rock V P. Metropolitan America in contemporary perspective. New York: Sage Publications, 1975: 299-352.

[30] Marans R W. Understanding environmental quality through quality of life studies: The 2001 DAS and its use of subjective and objective indicators [J]. Landscape and Urban Planning, 2003, 65(1-2): 73-83.

[31] Burby R J, Weiss S F, Zehner R B. A national evaluation of community services and the quality of life in American new towns [J]. Public Administration Review, 1975, 35(3): 229.

[32] Zehner R B. Indicators of the quality of life in new communities [M]. Cambridge: Ballinger Pub. Co., 1977.

[33] Marans R W, Kweon B S. The quality of life in Metro Detroit at the beginning of the Millennium [M]// Marans R W, Stimson R J. Investigating quality of urban life: Theory, methods, and empiricalresearch. Berlin: Springer Netherlands, 2011: 163-183.

[34] Stimson R, Mccrea R, Western J. The Brisbane-south east Queensland region, Australia: Subjective assessment of quality of urban life and changes over time [M]//Marans R W, Stimson R J. Investigating quality of urban life: Theory, methods, and empirical research. Berlin: Springer Netherlands, 2011: 185-207.

[35] Chhetri P, Stimson R, Western J. Using GIS to derive region-wide patterns of quality of urban life dimensions: Illustrated with data from the Brisbane-SEQ region [M]// Marans R W, Stimson R J. Investigating quality of urban life: Theory, methods, and empirical research. Berlin: Netherlands, 2011: 405-434.

Ⅰmproving Quality of Life in the Qinba Mountain Area: A Program of Research to Understand the Ⅰmpacts of New Urban Development on the Population

In recent years, a major migration program has been underway in the Qinba Mountain Area of China’s Shaanxi Province, and the initiative aims of this program are to alleviate poverty, prevent natural disasters, and improve the life quality for local residents. This paper suggests a longitudinal program of research in the Qinba Mountain Area that focuses on measuring progress in enhancing quality of life for the local population. This research aims at understanding the social implications of migration, and is primarily based on the population’s views about their lives. In this paper, three population groups are impacted by the migration program — migrants who have moved to the new urban developments; the extant rural population (some of whom may eventually become migrants); and the residents in existing cities and towns affected by the new urban development. Such research can be used to monitor the program’s progress, identify the program’s reality effect on each group, and contribute to future planning and policy making in Shaanxi and other Chinese provinces. This paper briefly reviews the theoretical and methodological aspects of quality of life research, and outlines an approach for conducting a study in the Qinba Mountain Area.

quality of life research; social survey research; social impacts evaluation; migration; new urban development; the Qinba Mountain Area

C-915

A

2016-07-26;

2016-08-10

Robert W. Marans,密歇根大學社會研究所,教授,主要研究方向為居住環境與生活質量研究、公園與景觀規劃、環保意識與行為學;E-mail:marans@umich.edu

中國工程院重大咨詢項目“秦巴山脈綠色循環發展戰略研究”(2015-ZD-05)

本刊網址:www.enginsci.cn