生態環境約束下秦巴山脈區域工業綠色發展策略

徐德龍,李輝,周媛,曹云龍,苗金祥,孫靜偉

(1.中國工程院,北京 100088; 2.西安建筑科技大學材料與礦資學院,西安 710055;3.陜西循環經濟工程技術院,西安710055)

生態環境約束下秦巴山脈區域工業綠色發展策略

徐德龍1,李輝2,周媛2,曹云龍3,苗金祥3,孫靜偉3

(1.中國工程院,北京 100088; 2.西安建筑科技大學材料與礦資學院,西安 710055;3.陜西循環經濟工程技術院,西安710055)

秦巴山脈作為國家主體生態功能區和最大的扶貧攻堅區,生態保護任務艱巨,改善民生需求迫切。本文在分析秦巴山脈區域工業發展現狀與存在問題的基礎上,結合當地的資源環境優勢,提出在生態環境約束條件下,該區域工業綠色發展和轉型升級的總體思路、具體策略和保障措施,以期為未來秦巴山脈區域工業發展對策提供可供參考的思路與借鑒。

秦巴山脈區域;環境約束;工業;綠色發展

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.05.010

一、前言

秦巴山脈是中國重要的氣候和生態分界線,橫跨陜西、四川、重慶、河南、湖北、甘肅五省一市,涉及20個設區市及甘南藏族自治州、湖北神農架林區,119個縣(區、縣級市)[1]。該區域地貌形態多種多樣, 生物資源和礦產資源非常豐富,具有發展區域特色經濟得天獨厚的自然資源條件[2]。同時,受地域和交通條件限制,該區域整體經濟發展相對滯后,是中國最大的連片貧困區,也是未來幾年我國扶貧攻堅的核心區域。區內地質災害多發易發,生態脆弱,環境污染治理壓力大,生態建設任務繁重[1,3]。

工業是推動社會經濟發展的主要動力,是一個國家實現現代化的核心和前提。以工業興省、強市、富縣是我國絕大多數地區經濟發展的首選戰略[4]。但工業發展在推動區域經濟發展、給社會帶來巨大進步的同時,也會對環境造成嚴重破壞。秦巴山脈作為我國16個主要的扶貧攻堅區域之一,正處于加速工業化進程的新時期,但作為國家綠肺、中央水庫和生物基因庫,該區域生態環境保護任務艱巨。在當前條件與發展機遇下,如何在自身生態環境承載能力范圍內快速提高整體經濟發展水平,在保住青山綠水的同時實現百姓脫貧致富,是秦巴山脈區域經濟發展亟待解決的問題。本文在分析秦巴山脈區域工業發展現狀與存在問題的基礎上,結合當地的優勢,提出在生態環境約束條件下,該區域工業綠色生態化發展的總體思路、具體策略和保障措施,以期為未來秦巴山脈區域工業發展對策提供可供參考的思路與借鑒。

二、秦巴山脈區域工業發展現狀、特點與存在問題

近十多年來,在國家加大扶貧開發力度、深入推進西部大開發和促進中部地區崛起等一系列戰略部署機遇期,秦巴山脈區域大力推進生產力布局調整,工業有了較快發展,規模效益持續增加,對該區域人民脫貧致富起到了重要支撐作用。

(一) 秦巴山脈區域工業發展現狀

1.工業在區域經濟中占有相當比重

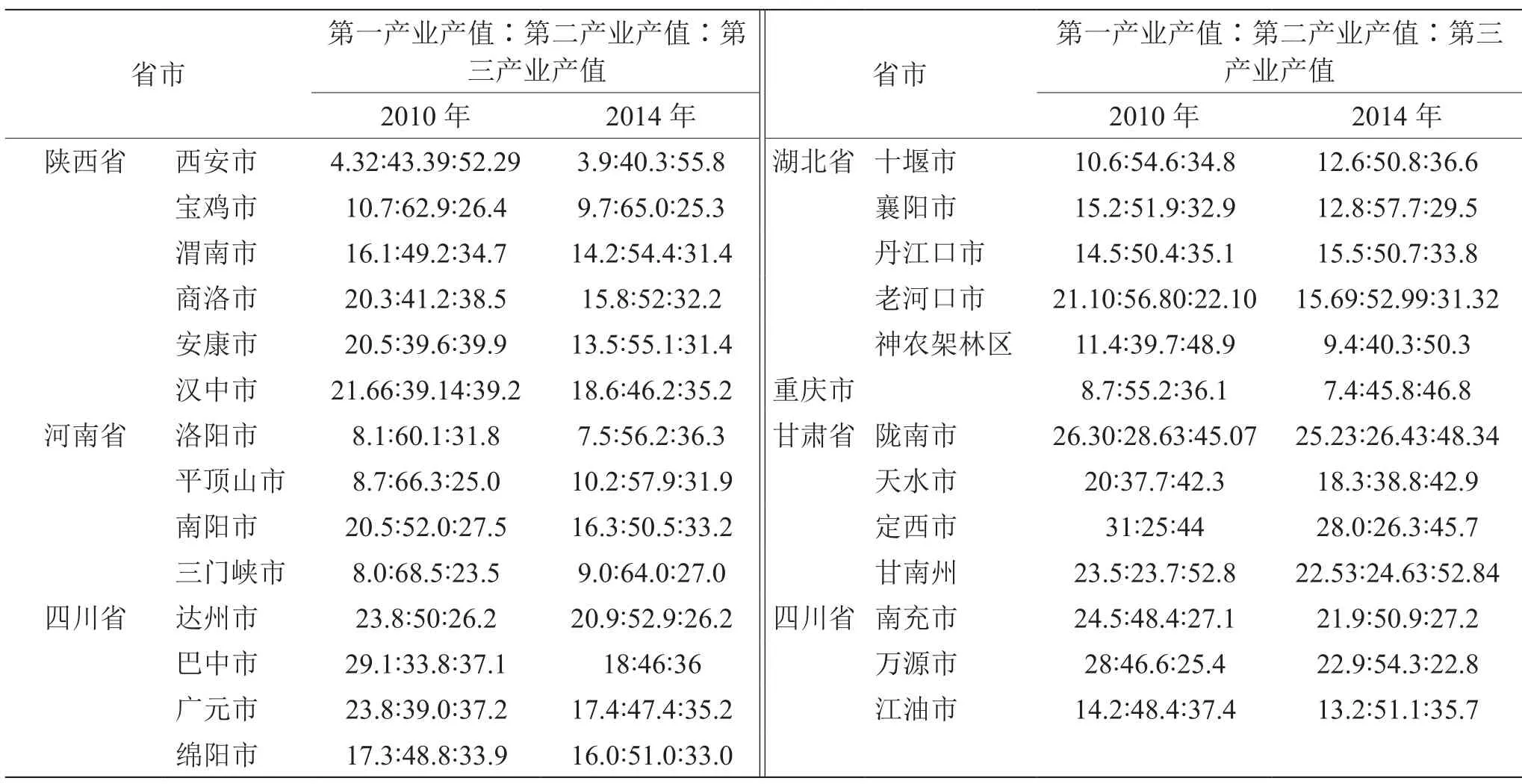

表1給出了分別統計的2010年和2014年陜西、河南、湖北、四川、甘肅五省涉及秦巴山脈的26個地級市(州)和重慶市的第一產業、第二產業、第三產業的產值比例分布情況,由表1可知,2014年除甘肅省,重慶市,陜西省的西安市、安康市、漢中市,四川的巴中市和湖北的神農架林區外,其他省(市)第二產業所占的比例在三種產業中均最高,且大多數地方的第二產業產值比重占當地經濟產值近一半以上。較2010年,有18個地市(州、區)2014年的第二產業產值比例都有不同幅度的提升。可見工業在秦巴山脈的區域經濟中占有相當比重。

表1 秦巴山脈地區所轄市產值情況

2.基本形成系統的現代工業體系

經過多年的積淀與發展,秦巴山脈區域已基本形成了包括裝備制造、原材料制造、消費品制造、電子產品制造、能源生產制造和新興產業培育六大門類三十多個細分行業的現代工業體系。其中有不少行業在全國具有競爭優勢,如:十堰的東風汽車,漢中的輕型運輸機,漢中的漢川機床,天水的星火機床制造產業基地,覆蓋河南省的洛陽市、三門峽市和陜西省渭南市的小秦嶺地區的金、鉬治煉與深加工基地和陜西漢中、安康、四川達州的鉛鋅冶煉與深加工基地,陜西安康的富硒食品飲料生產基地,以河南省宛西制藥股份有很公司、四川新中方醫藥集團股份有限公司和陜西安康北醫大制藥股份有限公司為代表的生物醫藥基地,以甘肅隴南為代表的油橄欖產業開發基地,四川達州的天然氣生產基地和以天水華天電子集團股份有限公司為代表的集成電路生產和半導體器件封裝測試產業基地等。

3.工業園區建設已初具規模

16個國家級工業園區和22個省級工業園區在該區域形成“外圍四區中央一帶”的分布格局。工業園區作為“要素集中、產業集聚、企業集群、創新示范、政策引導”的特殊區域,在區域經濟發展中發揮著重要作用。

4.工業企業發展較快

在該區域內部和外圍形成一批在全國或國際具有重大影響的知名企業,成為秦巴山脈區域經濟發展的引領者。如湖北十堰的東風汽車集團股份有限公司、河南洛陽的中信重工機械股份有限公司、一拖集團有限公司、洛陽欒川鉬業集團股份有限公司、西峽的宛西制藥物流有限責任公司、四川長虹電子控股集團有限公司、九洲電器集團有限責任公司、閬中的保寧制藥有限公司等。建成全國面積最大、銷售額最高的汽車配件交易市場——“中國(十堰)汽配城”,年交易額達200億元。

(二)秦巴山脈區域工業發展的特點

1.綠色循環發展理念得到普遍重視

該區域的大部分市、縣都已充分認識到走綠色、低碳、循環發展道路對全國生態文明建設和區域可持續發展的重要性,堅定不移地走環保優先、生態至上的發展之路,即以提高經濟發展質量效益為中心,以轉方式、調結構為重點,強力推進節能減排,加強能源消費、重點污染物排放的管理方式。圍繞高耗能產業和區域特色優勢產業,構建生態工業格局,初步形成規模化的貴金屬、有色金屬和非金屬采選加工、能源化工、生物醫藥、農副產品加工、林果加工等產業體系的循環鏈。

2.部分地方實現精準功能定位和錯位發展

為形成區域核心競爭優勢,避免區域內惡性競爭和同質化傾向,部分地方基于國際產業走勢、自身資源稟賦和工業經濟發展特點,在轄區內精準劃分功能區,實施分類指導,主動調整產業布局,引導差異化發展和錯位發展。如重慶市針對轄區內各區域的地理和生態特點,將其劃分為都市功能核心區、都市功能拓展區、城市發展新區、渝東北生態涵養發展區和渝東南生態保護發展區五大功能區域,按照禁止和限制兩類列出了五大功能區的產業投資負面清單。其中城市發展新區作為未來工業化的主戰場,嚴格限制建設高耗水和可能對主城區大氣產生影響的高污染工業項目;而對位于秦巴山脈核心區域的渝東北生態涵養發展區,禁止布局資源環境超載的產業項目和落后產能,同時引導該區域內的7個縣市積極發展特色產業,加大綠色循環發展。

3.助力地方經濟發展的軍民融合初見成效

秦巴山脈區域在20世紀50到70年代作為國家國防工業的重要建設基地,積淀有航空、航天、核工業、機械、電子等裝備制造領域的眾多軍工企業。如今這些軍工企業的大部分已經融入當地經濟,逐步走向“保軍轉民”和“軍民融合”的發展之路,為地方經濟發展做出了重要貢獻。

4.一些具有區域優勢和特色的產業發展迅速

依托秦巴山脈區域豐富的生物、礦產資源和得天獨厚的自然條件,具有競爭性、成長性的清潔能源(風電、水電、光伏等)產業、綠色生物資源產業(農林畜牧特產加工、生物醫藥)和礦產品(鉬、鎢、黃金、巖鹽等)精深加工產業在該區域發展迅速。

5.產業發展初步實現園區化承載

秦巴山脈區域目前已經建設的眾多的工業園區、產業基地、高新區和開發區,正在發揮越來越大的集聚效應,其戰略支撐和綜合帶動功能不斷增強,形成了形態多樣、功能互補、競相發展的園區化承載格局。

(三)秦巴山脈區域工業發展存在的問題

盡管秦巴山脈區域的工業發展很有成效,但因自身條件的限制和歷史原因,還有諸多問題亟需解決。

1.區域內部發展不均衡,與發達地區相比工業基礎依然薄弱

秦巴山脈區域的整體工業素質呈現東強西弱、南北相當的態勢,區域內部發展不平衡。如湖北十堰已處于工業化中期階段,而甘肅隴南地區還處于工業化起步階段,有的縣基本沒有工業;重慶的萬州,四川的達州,陜西的漢中、安康工業發展基本相當,都處在工業化中期階段。綜合來看,該區域工業經濟總量依然偏小,發展滯后于全國平均水平,處在由工業化初期向中期過渡的階段,與其在區域經濟中的重要地位和作用形成明顯反差。

2.產業層次偏低

在該區域工業經濟中,以初級加工為主的資源開發型產業占比很大,多數產業處于價值鏈低端,少數偏遠縣工業還停留在農副產品手工作坊的水平,吸納和轉移當地農民就業能力弱。高科技、高附加值和新興產業尚未形成規模。

3.創新能力偏差

創新驅動、創新發展的氛圍在秦巴山脈區域的中小企業中尚未形成,半數以上的企業既未建立技術研發機構,也未建立技術創新體制和機制。多數企業仍屬于勞動密集型,技術含量不高。企業的技術創新方式主要是引進和模仿,地方工業的發展主要依靠規模擴張。

4.各類人才缺乏

與發達地區的經濟水平差距促使當地的人力資源向大中城市和發達地區單向流動并聚集,造成秦巴山脈區域各類人才匱乏,每萬人的科技人員不足200人(為全國平均水平的40 %)。且因地域、交通條件限制,產業配套、生活環境和醫療衛生條件差,教育設施落后,師資力量不足,基本公共服務設施不完善,很難吸引各類人才到秦巴山脈區域創業、就業。

5.國家投入偏少

改革開放以來,黨和國家為秦巴山脈區域經濟社會發展所投入的資金,絕大部分用于農業、林業、交通、水利、能源等基礎設施建設,以及教育、醫療衛生等社會事業和基本公共服務方面,針對區域內地方工業經濟發展的國家投入與支持較少。一些項目即使得到國家資金支持,但因所在地政府財力困難,拿不出配套資金而難以實施。先天性“自我造血”功能差,導致該區域申請銀行貸款和招商引資難度加大。

6.信息化相對滯后

由于缺乏統一的信息化戰略布局與合作聯動機制,秦巴山脈區域不同地域間信息化發展不平衡,區域內未實現互聯互通;受自然條件限制,信息化基礎設施相對薄弱,服務能力不足;信息化與工業化深度融合不夠,尚不能完全滿足工業綠色發展需求。

三、生態環境約束下秦巴山脈區域工業綠色發展的策略

秦巴山脈的生態環境保護關系國家生態安全,意義重大。該區域環境脆弱,一旦污染與破壞,極難修復。在這種生態環境的約束條件下,秦巴山脈區域的工業絕不能按傳統的工業發展老路前行,要充分利用大數據時代的各種最新成果,以技術、管理、政策創新為動力,保護優先,在現有的工業發展基礎上,以提質增效為中心,突出優勢、特色發展,區域聯動,走綠色智慧生態化的特色發展道路。

(一)秦巴山脈區域工業綠色發展的總體思路

堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,實施“大集團引領,大項目支撐,園區化承載,集群化推進,科技化創新,信息化融合,綠色化發展,循環化提高”的發展戰略,因地制宜,重點發展優勢產業,改造提升傳統產業,培育壯大綠色新興產業,全力推進工業園區轉型升級,構造優勢突出、特色鮮明、高效、清潔、低碳循環的綠色產業體系,建設“綠色、魅力、富裕秦巴”。

(二)秦巴山脈區域工業綠色發展的具體策略

1.生態保護優先

按照國家已有的生態安全格局規劃,對秦巴山脈區域生態安全格局進行產業布局。秦巴山脈區域內部相當一部分地區為國家自然保護區、生態安全重要區和極重要區。在這些地區絕不允許發展可能帶來任何污染的工業,只能適度發展無污染的綠色產業,原來布局在這些地方的重工業應逐漸向秦巴山脈區域外圍協調區轉移。

2.嚴格限制傳統產業發展

目前在秦巴山脈區域布局的傳統產業主要有鋼鐵、有色金屬、建材、化工、裝備制造和服裝紡織等。對于鋼鐵、有色金屬、建材和服裝紡織工業,應嚴格限制產能發展,加快淘汰落后產能,逐漸將位于秦巴山脈中央核心地帶生態安全極重要區和重要區的企業向外圍協調區工業園區遷移,同時鼓勵企業運用高新技術提質增效,適當延伸產業鏈。對于化學工業,應嚴格限制非金屬化工制品發展,鼓勵企業由傳統基礎化工原料加工向精細化工產品制備方向轉型;基于秦巴山脈的礦產資源優勢,重點發展化工新材料、生物化工材料和電子化學材料。對于裝備制造工業,應基于積淀的產業優勢,重點發展航空、汽車、機床等裝備制造,提倡綠色制造、智能制造和再制造,提供精細化特色服務。

3.加強特色綠色產業培育

秦巴山脈生物種質資源豐富,開發利用潛力大。這里是全國聞名的“綠色生物資源基因庫”和“中藥材之鄉”,共有中藥材2 400 余種,屬于《中華人民共和國藥典》規范的正式中藥材282 種,占全部規范中藥材的62.3 %。杜仲、厚樸、紅豆杉、天麻、黃連、絞股藍、葛根、山茱萸、五味子等是全國少有的盛產區,而且天麻是全國第一大產區,絞股藍為秦巴山區獨有;秦巴山脈也是我國漆樹、核桃、茶葉等資源的集中分布區之一[5]。這里森林覆蓋面積大,人為污染極其輕微,空氣和水質量良好,區域生態環境符合生產AA級綠色食品環境質量標準[6],具有發展綠色產業的良好條件。應依托該區域藥材種植優勢,大力發展特色中成藥和生物制劑產業,采用綠色先進工藝設備,做好廢水治理與廢棄物利用;依托核桃、板栗、茶葉、魔芋、食用菌、木本油料、生態養殖等特色農林畜牧產品資源,發展有特色的有機食品、有機果品、綠色飲料、綠色蛋肉、富硒食品和林果加工業,畜禽肉食加工業,食用菌產業,茶產業和木本油料產業。打破“一村一品”和“一縣一品”的格局,開展秦巴山脈區域綠色農林畜牧產品的聯片標準化,做出品牌和規模;高起點開發利用該區域的水資源和碳匯資源,培育水經濟產業和碳匯經濟產業。

4.慎重發展礦產品深加工產業

秦巴山脈區域礦產資源極其豐富,已發現礦產100余種,包括有色金屬、稀有金屬、貴金屬、能源和非金屬等。過去幾十年,礦產資源的開發利用有力地促進了當地社會經濟的發展,但也出現了諸如資源浪費、生態環境惡化、亂開濫采等問題[7]。對于秦巴山脈區域的礦產資源開發,應慎重規劃,可有計劃開發外圍協調區的高儲量優質礦產資源,延伸產業鏈,多省聯合建設綠色礦產開發工業區:在秦巴山脈區域東北部的外圍協調區(小秦嶺地區)聯合陜西、河南建設金、鉬礦產綠色開發工業區,在秦巴山脈區域東北部的外圍協調區聯合陜西、甘肅和四川建設鉛、鋅等礦產綠色開發工業區,在秦巴山脈區域西南部的外圍協調區依托四川建設石油、天然氣等礦產的綠色開發工業區;對于位于秦巴山脈中央生態安全重要區和極重要區的礦產資源只勘探不開發,積極推進已開礦山的關閉與生態恢復工作。

5.推進工業園區轉型升級

基于秦巴山脈區域的資源分布特點,梳理現有園區情況,準確定位各工業園區功能,從區域整體出發,進一步優化園區布局,推動工業布局向集約高效、協調優化、集中承載轉變;完善工業園區基礎設施,推廣普及園區內能源、資源循環系統建設,實現廢水、廢熱、廢渣在園區內可循環利用;完善園區工業互聯網設施,利用移動互聯網、物聯網、云計算、大數據等設施,建設智能化園區;以工業園區為載體,發揮龍頭企業引領作用,促進產業在園區集聚發展。

四、實現秦巴山脈區域工業綠色發展的保障措施

(一)加強區域協調聯動

1.加強統一領導推進

在國家層面組建秦巴山脈綠色循環發展領導小組,制定秦巴山脈綠色循環發展總體規劃和專項規劃,統一組織推進秦巴山脈區域協調合作與聯動發展,及時協商解決在發展中出現的新情況、新問題。

2.建立秦巴山脈區域地級市聯席會議制度

成員由區域內各地級市市長組成,各地級市市長輪流擔任聯席會議主持人,每年召開一次聯席會議,共同研究推進秦巴山脈區域綠色循環發展的重大問題,采取統一措施,協作聯動,積極推動,促進協同發展。

3.組建秦巴山脈區域智庫聯盟

重點開展加強區域合作、推進產業協同、加大生態保護、發展綠色產業、實現基礎互通、打造內陸開放高地等方面的研究工作。

4.組建秦巴區域產業聯盟

由行業或產業協會與區域內大中型企業組建產業聯盟,建立產業鏈延伸對接項目匯集發布機制,推動全區域產業錯位發展、特色發展、互補發展。

(二)制定科學可行的秦巴山脈區域工業綠色發展規劃

分近期、中期、遠期目標,制定科學可行的秦巴山脈區域工業綠色發展規劃,構筑綠色低碳循環發展產業體系,重點發展先進裝備制造、電子信息、生物醫藥和綠色農林畜牧產品加工等產業,強化工業園區載體功能,加強產業集群培育發展,重點扶持新技術和新產業。

(三)加快制度體系建設

建立秦巴工業綠色低碳循環發展評價考核制度,自然資源資產產權與用途管制制度,以生態紅線為依據的工業發展環境保護制度,礦業資源綠色開發與有償使用制度;探索建立排放權交易制度,綠色稅收制度。

(四)重視產業人才培養與引進

制定并實施專門的人才引進規劃;利用區域生態優勢和有吸引力的人才引進政策,吸引周邊大城市高技術人才到本區域創業、就業;由當地政府與大企業合作,建設專業化的職業培訓機構,依托當地產業開展職業培訓和專業人才培養。

(五) 創新金融支持機制

按照中央和省市共建模式,組建“秦巴綠色發展銀行”。設立秦巴山脈區域綠色產業發展基金,建立政府-銀行-企業間的有效協作機制,更好地促進企業、產業發展。

致謝

在前期調查研究的過程中,得到陜西、河南、湖北、四川、甘肅五省和重慶市人民政府及該五省一市涉及秦巴山脈的各市、縣政府,“秦巴山脈綠色循環發展戰略研究”項目綜合組和陜西、河南、湖北、四川、甘肅、重慶六個地方專題組的大力支持,特表示衷心的感謝。

[1] 郭華, 蔣遠勝, 鄧良基, 等. 淺析四川秦巴山區農林畜藥業的綠色循環發展[J].國土資源科技管理, 2016, 33(2): 56-62. Guo H, Jiang Y S, Deng L J, et al. Analysis on the green circulation development of agriculture in Qinba Mountain area in Sichuan province [J]. Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2016, 33(2): 56-62.

[2] 姜明全, 陳建新.發展秦巴山區特色經濟初探[J].陜西農業科學, 2000(12): 12-14. Jiang M Q, Chen J X. Ways to developing Qinba Mountain area with distinctive economy [J]. Shaanxi Journal of Agricultural Sciences, 2000(12): 12-14.

[3] 高萍. 加快工業化進程是中部地區崛起的必由之路——兼論中部地區發展必須實現的三大戰略轉變為例[J].江漢論壇, 2004(12): 19-21. Gao P. Speeding up the process of industrialization is the only way for the rise of the central region and the three major strategic changes must be realized in the development of the central region[J]. Jianghan Tribune, 2004(12): 19-21.

[4] 徐家存, 李麗嬌, 王筱春.我國山區生態工業發展分析與對策——以云南省為例[J].中國集體經濟, 2013 (9): 44-45. Xu J C, Li L J, Wang X C. Analysis and Countermeasures of the development of ecological industry in mountain area of China[J]. China Collective Economy, 2013(9): 44-45.

[5] 何家理. 秦巴山區保護與發展生態型經濟區政策研究[J].生態經濟, 2010 (2): 81-84. He J L. On Qinba Mountainous area conservation and the development of ecological economic zone’s policy[J]. Ecological Economy, 2010 (2): 81-84.

[6] 劉強, 張治臣, 陳蘇維.秦巴山區綠色畜產品產地環境質量評價[J].家畜生態學報, 2004, 25(2): 34-36. Liu Q, Zhang Z C, Chen S W. Environment quality evaluation of green animal products producing area in Qinba Mountain district[J]. Journal of Domestic Animal Ecology, 2004, 25(2): 34-36.

[7] 方乙, 郗愛華, 葛玉輝, 等.四川秦巴山區礦產資源開發合理布局淺議[J]. 國土資源科技管理, 2016, 33(2): 18-23. Fang Y, Xi A H, Ge Y H, et al. Rational distribution proposal of mineral resources exploitation in Sichuan Qinling—Daba Mountains [J].Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2016, 33(2): 18-23.

Green Strategy of Ⅰndustrial Development in the Qinba Mountain Area under Ecological and Environmental Limitations

Xu Delong1, Li Hui2, Zhou Yuan2, Cao Yunlong3, Miao Jinxiang3, Sun Jingwei3

(1. Chinese Academy of Engineering, Beijing 100088, China; 2. College of Materials and Mineral Resources, Xi’an University of Architecture & Technology, Xi’an 710055, China; 3. Shaanxi Research Institute of Recycling Economy, Xi’an 710055, China)

As the main national ecological function area and the biggest poverty alleviation area, the Qinba Mountain Area is facing the arduous task of ecological protection and the urgent need for improving people’s livelihood. Based on the analysis of the present situation and the problems of industrial development in the Qinba Mountain Area, together with the advantages of local resources and environment, this paper proposes an overall perspective, specific strategies, and safeguard measures on how to realize the green development, transformation, and upgrading of the industries in this area under ecological and environmental limitations, which will provide reference for the future development of regional industries in this area.

the Qinba Mountain Area; environmental limitations; industry; green development

X32

A

2016-08-11;

2016-08-15

徐德龍,中國工程院,副院長,院士, 主要研究方向為材料科學與工程、循環經濟理論與技術;E-mail: dlxu@xauat.edu.cn

中國工程院重大咨詢項目“秦巴山脈綠色循環發展戰略研究”(2015-ZD-05)

本刊網址:www.enginsci.cn