基于熵值法下的西寧市創新能力評價①

青海大學財經學院 呂亞麗 張宏巖

基于熵值法下的西寧市創新能力評價①

青海大學財經學院 呂亞麗 張宏巖

創新能力不僅是城市核心競爭力的表現,同樣也是創新型城市建設的重要保障。本文以西寧市為研究對象,從創新環境、創新投入、創新產出、創新效率四個方面選取了16個指標,構建了適合西寧市創新能力的指標體系,運用熵值法對西寧市創新能力進行定量分析,并對西寧市創新能力的不足提出了有效的建議。

西寧市 創新型城市 創新能力 熵值法

黨的十八屆五中全會提出,堅持創新、協調、綠色、開放、共享五個發展理念,把創新放在發展基點上,要求不斷推進理論、制度、科技、文化等各方面的創新,促進創新體制的構成,加快創新驅動,增強自主創新能力,邁進創新型國家行列。城市作為一個國家或者區域的政治、經濟、文化、科教等中心,以及第二、第三產業的載體,構建城市技術創新體系,提升城市技術創新能力是促進經濟增長和社會發展的重要保證[1]。

西寧市作為省會城市于2010年被國家科技部列為創新型試點城市,五年以來,西寧市自主創新能力不斷提高,出臺了《西寧市重大科技項目投入機制改革實施方案》等一系列鼓勵政策,優化了創新環境;隨著地方科技創新投入力度的加大,科技成果轉化水平明顯提升,創新能力有所提高,但與發達地區相比還存在較大差距。同時,西寧市作為地區的經濟增長集,為進一步實現“一帶一路”、東部城市群建設及城市對外開放,其創新能力是提高人民生活質量的重要源泉,增強綜合競爭力的主要核心。因此,有必要對西寧市創新能力進行評價。

1 相關研究綜述

縱觀國內學者對城市創新能力的研究成果,多數是選擇一些樣本城市,從創新能力的構成要素角度出發,構建一系列的指標體系進行分析,運用定量和定性相結合的方法對城市創新能力進行排名。杜英等[2](2012)運用因子分析法和聚類分析法從創新基礎、創新投入、企業創新等方面對甘肅省14個市州的創新能力進行了評價和分析;張潔音等[3](2012)利用熵值法構建了以創新投入、產出、創新支撐民生發展為主的指標體系,測算了浙江58座城市的創新能力;周晶晶[4](2013)運用因子分析法從創新投入、創新產出、創新環境和創新資源方面對創新型城市進行研究;杜鵑等[5](2014)基于數據包絡分析對國內52座重點城市的創新能力進行了有效評價和區分;吳賜聯[6](2015)基于熵權TOPSIS從知識能力、技術創新能力、政府創新管理能力等方面對莆田創新型城市建設進行評價。

從已有的文獻來看,學者選擇研究的城市集中于沿海發達城市,對西北地區欠發達地區創新能力的研究甚少,且并未有對西寧市創新能力的研究成果,可見西寧市創新能力研究還處于初步階段。本文在前人研究的基礎上,主要針對西寧市創新能力進行評價,并與西北五省區省會城市進行比較,從而提出有效建議。

2 西寧市創新能力評價指標構建

2.1 西寧市創新能力評價指標構建思路

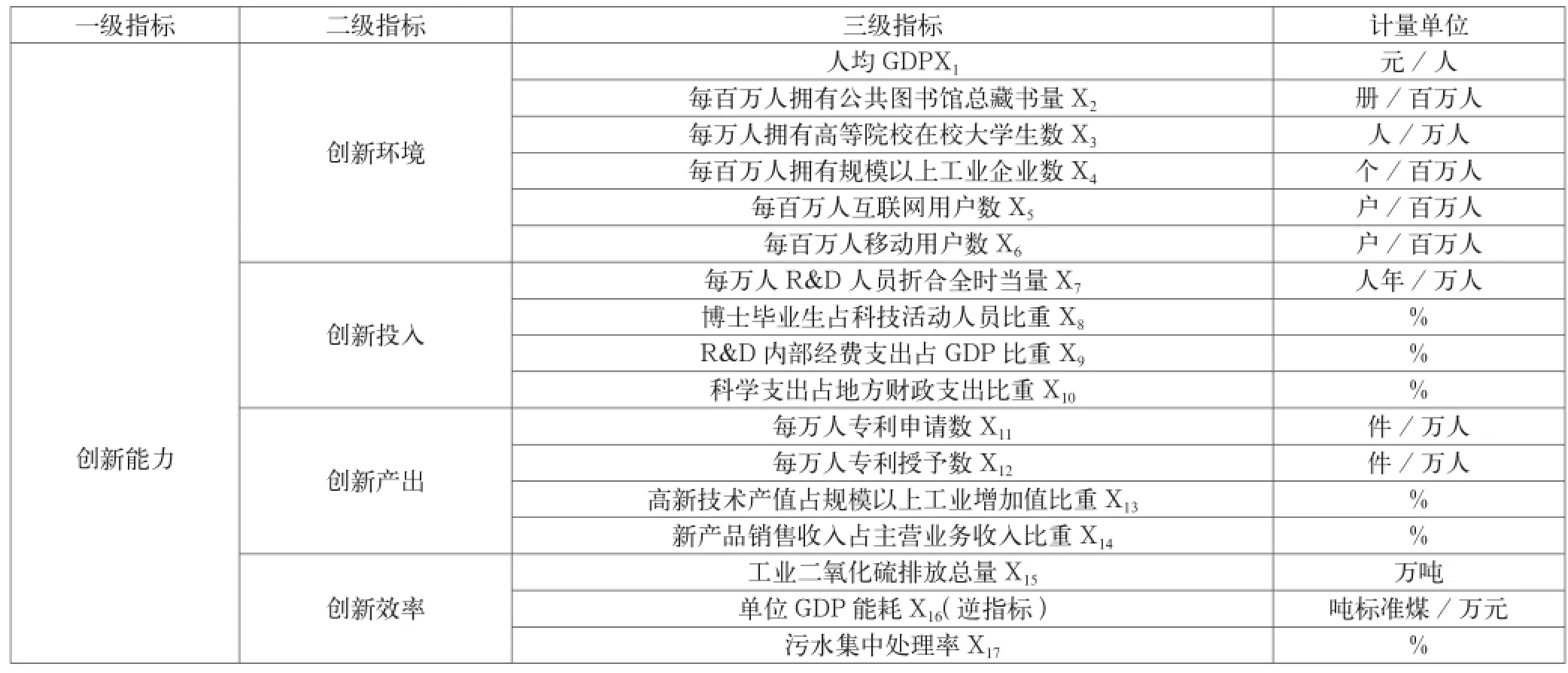

創新能力是在創新過程中,充分利用現代化信息與通信技術的基礎上,不斷的將知識、技術、信息等要素納入社會生產過程中所具有的一種能力[8]。簡而言之,就是將各種創新資源進行整合投入,并轉化成新產品的能力。評價城市創新能力程度的因素有很多,本文借鑒已有的研究成果,從創新環境、創新投入、創新產出、創新效率四個方面因素構建西寧市創新能力指標體系。

2.2 西寧市創新能力評價指標構建原則

為了全面反映西寧市創新能力,首先需要構建科學客觀的創新能力指標體系。因此本文認為構建西寧市創新能力的指標應遵循以下幾個原則:一是科學性,創新能力指標要符合相關的創新理論;二是可操作性,即考慮指標數據的可獲得性,選擇的指標能夠量化,能夠獲得真實、可靠的統計數據;三是主導性,選取的指標具有代表性,能全面反映西寧市創新能力的發展狀況。基于以上原則,本文借鑒《中國城市創新報告》[8]和國內外相關文獻基礎之上,并結合西寧市現階段的發展狀況,構建了西寧市創新能力指標體系,包含了4個二級指標,17個三級指標(如表1)。

3 西寧市創新能力的評價方法及實證分析

3.1 西寧市創新能力的評價方法

本文采用熵值法對西寧市創新能力指標進行評分。熵值法是客觀賦權法,可以克服人為的主觀因素,能客觀反映各指標的效用值。具體步驟如下:

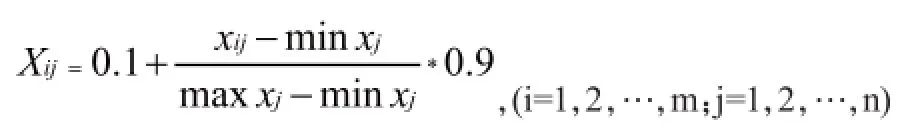

(1)數據標準化處理。為了使各項不同指標同質化,方便指標之間比較,需要運用以下公式對數據進行標準化處理。

表1 西寧市創新型城市創新能力評價指標體系

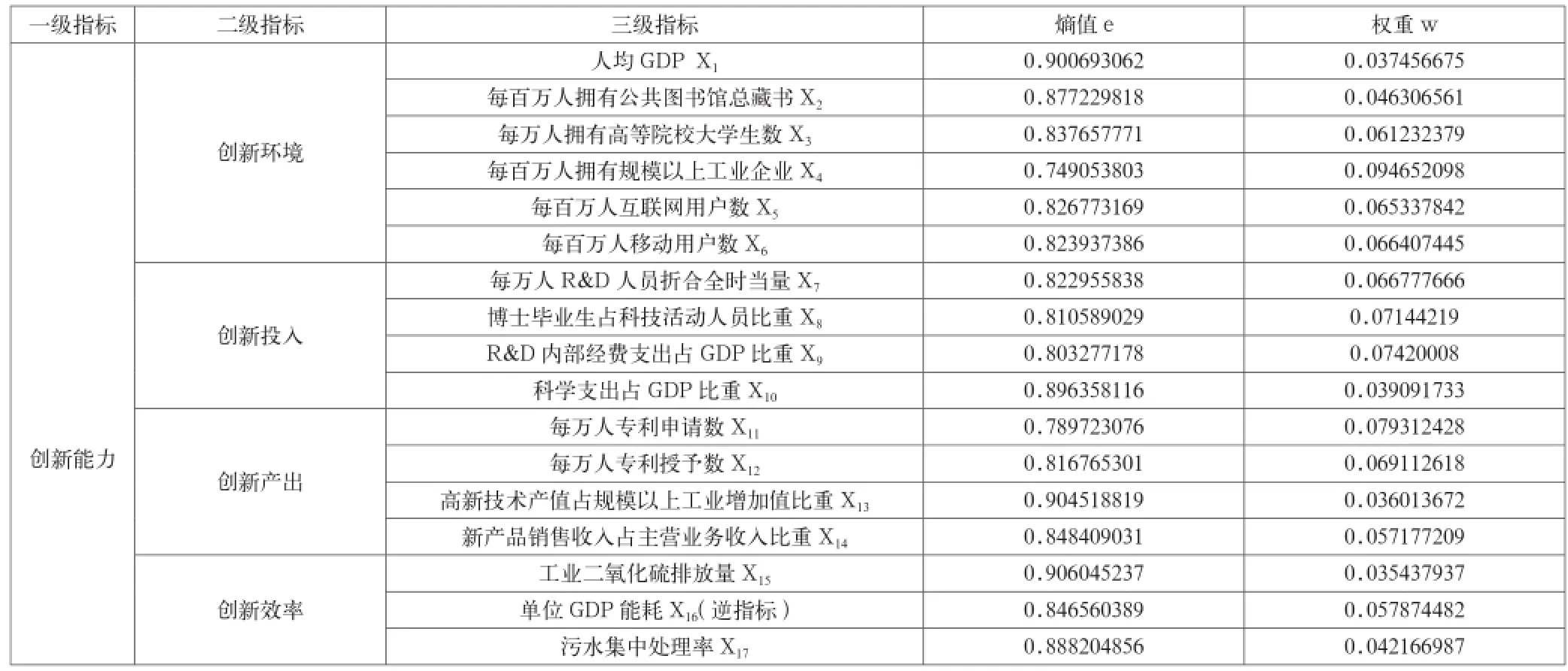

表2 各指標熵值和權重

表3 二指標得分及排名

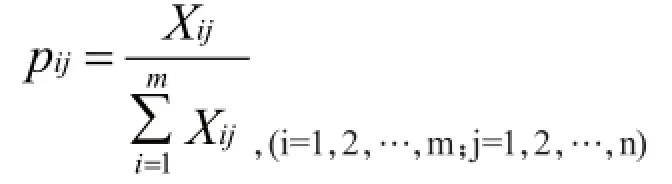

(2)對各個指標進行同度量化,計算在i個城市下第j個指標的比重:

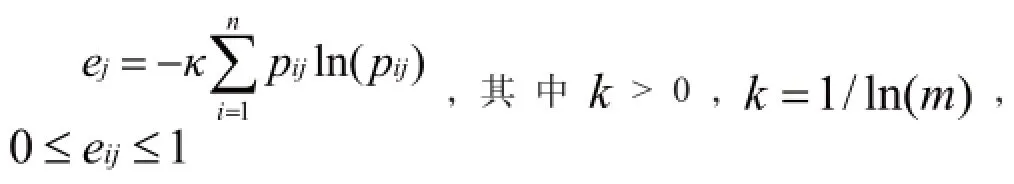

(3)計算第j個指標的熵值:

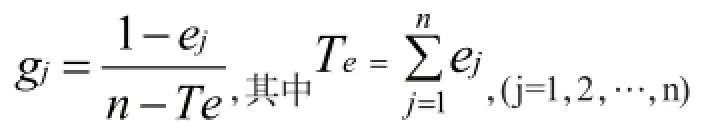

(4)計算第j個指標的差異系數:

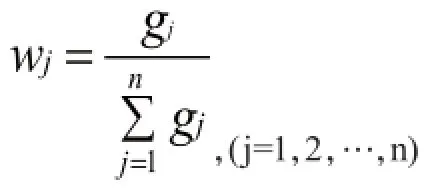

(5)確定第j個指標的權重:

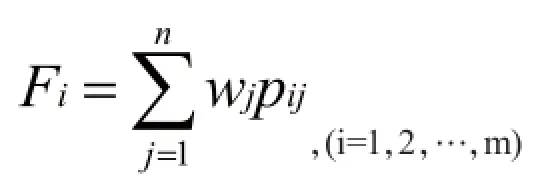

最后計算樣本的綜合得分:

3.2 西寧市創新能力的實證分析

本文以西寧市為研究對象,選取2015年的統計數據對西寧市創新能力進行評價,并在此基礎上,與西北五省區其他省會城市進行對比。根據已收集的數據,首先將原數據進行標準化處理,再依據上述公式計算出各指標權重(見表2)。由表2可知,權重最高的前五項指標分別是每百萬人擁有規模以上工業企業、每萬人專利申請數、R&D內部經費支出占GDP比重、博士畢業生占科技活動人員比重、每萬人專利授予數,這表明創新投入和創新產出對創新型城市的創新能力貢獻較為明顯,對指標的結果更具重要性。

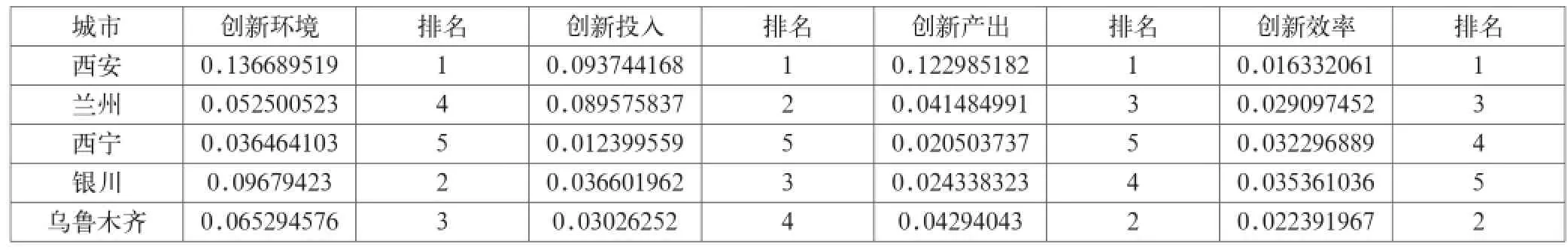

依據綜合得分的公式,可以得出西北五省區省會城市的二級指標得分,再由二級指標得分計算出五個省會城市的一級指標得分并對其進行排名(見表3)。

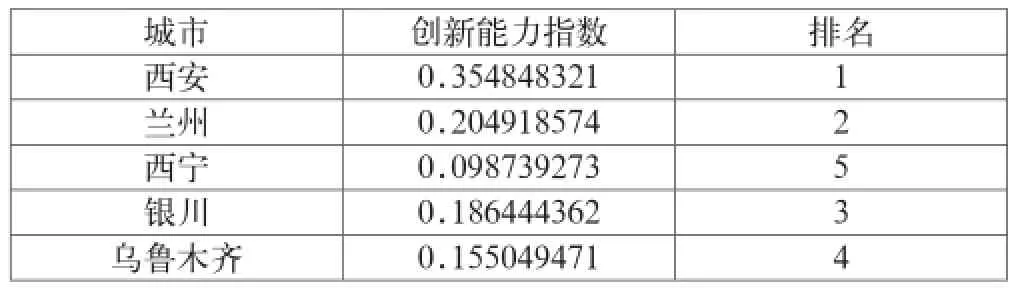

最后得出五個創新型城市創新能力的綜合得分及排名(見表4)。

表4 創新型城市創新能力綜合得分排名

4 結論及建議

綜合五座城市的創新能力綜合得分來看,西安市的創新能力排在第一名,蘭州、銀川、烏魯木齊分別排在第二、第三、第四名,西寧市創新能力排在第五名,創新能力水平相對落后。根據各二級指標可以看出,西寧市主要在創新環境、創新投入、創新產出上表現明顯不足,均排名第五,與其他城市存在著較大差距;在創新效率方面排名第四,是因為西寧市是資源型城市,主要依托自然資源發展,忽略了節能減排等可持續發展。基于西寧市創新能力分析結果,結合西寧市當前發展現狀,提出以下幾點建議。

(1)完善激勵機制,吸引創新人才。相對于其他投入指標而言,人力投入才是提高地區創新能力的關鍵資源。創新型城市建設應由城市落實到具體的企業內部,西寧市高新技術企業應注重人力資源管理,加大人才招聘的力度,對新入伍的創新人員進行優秀培訓,對原有的創新人員進行持續培訓。完善激勵機制,充分發揮激勵作用,對已取得創新成果的科技人員給予獎勵,對未取得成果的人員進行不斷鼓勵;同時政府也要在福利待遇、醫療保障、子女入學等方面提供優惠政策,如人才到本地區的房屋入住,交通設施及子女入戶升學等情況。在企業和政府的雙向支持下,留住人才,解決人才流失與人才缺乏問題。

(2)加大創新投入力度。西寧市的R&D投入較低,財政支出中有關科技支出的撥款經費較少。因此在科技支出方面,西寧市政府應增加地方財政投入,建立穩定的財政科技投入增長機制,在資金方面給予更大支持;在R&D經費方面,政府應針對企業R&D投入經費制定相關的經濟優惠政策,如對科研投入后發放福利補助等激發企業的積極性。

(3)實現產業升級,提高城市創新效率。在資源型城市背景下,結合大數據時代的發展積極推進“互聯網+”工程,利用信息技術(云計算、物聯網等)及互聯網平臺,將互聯網與傳統優勢產業進行深度融合,打造出新產業,由重工業向輕工業發展,實現傳統產業的升級;利用西寧市的特色產業資源,建立有特色的產業基地,培育節能環保、信息應用等新能源、新產品方面的戰略性新興產業,促進西寧市節能減排的力度,提高城市創新效率,推動城市綠色低碳發展,打造智慧城市。

[1] 張微等,夏恩君,王月紅.城市技術創新環境建設研究[J].商業時代,2007(28).

[2] 杜英,王士軍,張愛寧,馬巧麗.甘肅省創新型城市評價研究[J].中國科技論壇,2012(03).

[3] 張潔音,黃友,張樂萍,段姍.浙江省城市創新能力的評價研究——基于58個市(縣)的創新能力分析[J].華東經濟管理,2012(10).

[4] 周晶晶,沈能.基于因子分析法的我國創新型城市評價[J].科研管理,2013(S1).

[5] 杜娟,霍佳震.基于數據包絡分析的中國城市創新能力評價[J].中國管理科學,2014(22).

[6] 吳賜聯,朱斌.基于熵權TOPSIS的創新型城市發展評價及障礙因子診斷——以莆田市為例[J].科技管理研究,2015(24).

[7] 周天勇,曠建偉.中國城市創新報告2015[M].北京:社會科學文獻出版社,2015.

F208

A

2096-0298(2016)08(a)-151-03

國家社會科學基金項目“新型城鎮化進程中民族地區智慧城市建設研究”(15GXL026)。

呂亞麗(1991-),女,漢族,江蘇泰州人,碩士研究生,主要從事區域經濟發展與技術進步方面的研究;張宏巖(1962-),男,漢族,河北清苑人,碩士生導師,教授,主要從事區域經濟方面的研究。