常規MRI結合彌散加權成像聯合動態增強對乳腺疾病的診斷分析

張小琴+黃幼梅+馮藝娜

【摘要】 目的:分析常規MRI結合彌散加權成像聯合動態增強在乳腺疾病臨床診斷中的應用價值。方法:回顧性分析筆者所在醫院2015年

3月-2016年4月經穿刺活檢或手術病理證實乳腺病變37例的臨床資料,總結各種乳腺疾病患者常規MRI結合彌散加權成像及動態增強的表現特點。結果:37例患者中,20例為乳腺浸潤性導管癌,表現為形態不規則結節、腫塊,環形、不均勻強化,TIC:Ⅱ型或Ⅲ型;1例為乳腺高級別導管內癌,表現為節段性成簇環狀強化,TIC:Ⅰ型;2例為低級別導管內癌,表現為線狀、成簇環狀強化,TIC:Ⅱ型;癌性病灶ADC值(0.673~1.115)×10-3 mm2/s。13例為纖維腺瘤,表現邊緣光滑、清楚,8例見包膜,均勻強化,TIC:Ⅰ型,ADC值(1.577~1.820)×10-3 mm2/s。1例慢性肉芽腫并脂肪壞死病例誤診為乳腺癌,表現為環形強化,多灶、邊緣模糊、毛糙,TIC:Ⅱ型。其中1例低級別導管內癌B超診斷:BI-RADS分類3~4類;MRI診斷:可疑乳腺癌,BI-RADS分類4類。2例乳腺X線片診斷:陰性,BI-RADS分類1類;MRI診斷:乳腺纖維腺瘤,BI-RADS分類2類。結論:乳腺常規MRI檢查結合DWI聯合動態增強掃描能夠更加確切的了解患者的病變情況,有利于提高患者的臨床診斷準確率。

【關鍵詞】 乳腺病變; MRI; 彌散加權成像; 聯合; 動態增強; 診斷; 應用價值

中圖分類號 R445.2 文獻標識碼 B 文章編號 1674-6805(2016)24-0052-03

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2016.24.028

近年來,乳腺癌的發病率和病死率在逐年上升,在我國為女性最常見惡性腫瘤的第一位,乳腺病變檢查傳統手段包括:乳房查體觸診、乳腺X線攝影以及超聲檢查等。21世紀,磁共振成像應用于乳腺癌的檢查,隨著功能成像技術的開展和應用,尤其是彌散加權成像(DWI)聯合動態增強掃描,對乳腺疾病的定性診斷起著極其重要的作用,提高了乳腺癌的檢出。本文復習相關文獻及報道并回顧性分析37例經病理證實的乳腺病變MRI影像資料,總結認為常規MRI結合DWI聯合動態增強掃描對乳腺病變的診斷和鑒別診斷具有極其重要的作用,是高危人群篩查的理想檢查手段。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析筆者所在醫院2015年3月-2016年4月經穿刺活檢或手術病理證實為乳腺病變的37例患者的臨床資料,其中乳腺癌23例,乳腺纖維腺瘤13例,慢性炎癥肉芽腫并脂肪壞死1例。平均年齡(45±11)歲。發現乳腺腫物就診,部分體檢發現。

1.2 研究方法

1.2.1 MR掃描 采用德國SIEMENS ESSENZA 1.5T磁共振成像系統,四通道乳腺矩陣線圈。檢查最佳時間月經后1~2周。患者取俯臥位頭先進。掃描范圍全乳,必要時包括腋窩。雙側乳腺橫軸位T1-Fl3d,圖像層厚1.5 mm,間隔1 mm,FOV 340×340 mm,矩陣384×256,NEX=1。DWI:b=50、400、800 s/mm2,FOV 340×340 mm,矩陣320×237,NEX=1。橫軸位及矢狀位平掃雙側乳房,T2-TSE-spair,圖像層厚4 mm,間隔1.0 mm,矩陣256×205,FOV 185×185 mm,NEX=1。動態增強:用高壓注射器,肘部靜脈注射對比劑Gd-DTPA 0.1 mmol/kg,速率2.5 ml/s。T1-Fl3d-fs橫軸位,圖像層厚1.2 mm,層間距0.24 mm,FOV 340×340 mm,矩陣384×319,NEX=1。即:靜注Gd-DTPA后行橫軸位掃描,動態采集平掃+注射造影劑后共9個回合。ADC值:在ADC圖每個病灶測量3次感興趣區(ROI),取平均值。時間-信號強度曲線(TIC)繪制:工作站自帶軟件繪制TIC,ROI為圓形或橢圓形稍小于病灶大小,位于病灶中心,強化最明顯處或最可疑流出型的區域,避開病灶壞死部位或內部分隔處,即可生成TIC:Ⅰ型(緩慢上升型)、Ⅱ型(平臺型)、Ⅲ型(流出型)。

1.2.2 MR圖像分析方法 圖像分析基于MRI動態增強,參照最新版美國放射學會的乳腺影像報告和數據系統(BI-RADS-MRI)對乳腺腺體類型、背景強化及病灶形態、分界、邊緣、分布、伴隨征象、信號、內部強化特征及血流動力學改變、TIC等方面加以觀察描述,最后診斷根據BI-RADS-MRI標準作出評估分類,與BI-RADS-X線部分相同。對乳腺腺體分類,在動態增強后第2~3個時相,即增強后90~120 s觀察乳腺背景強化。乳腺背景強化分:輕微、輕度、中度、重度。重度背景強化對檢查病灶敏感性和陰性預測值明顯下降。病灶定位:描述病灶部位及深度,包括所在側的象限、鐘面,前1/3區、中1/3區、后1/3區,離乳頭的距離。乳暈后區、中央區及腋區不用描述鐘面和象限。

2 結果

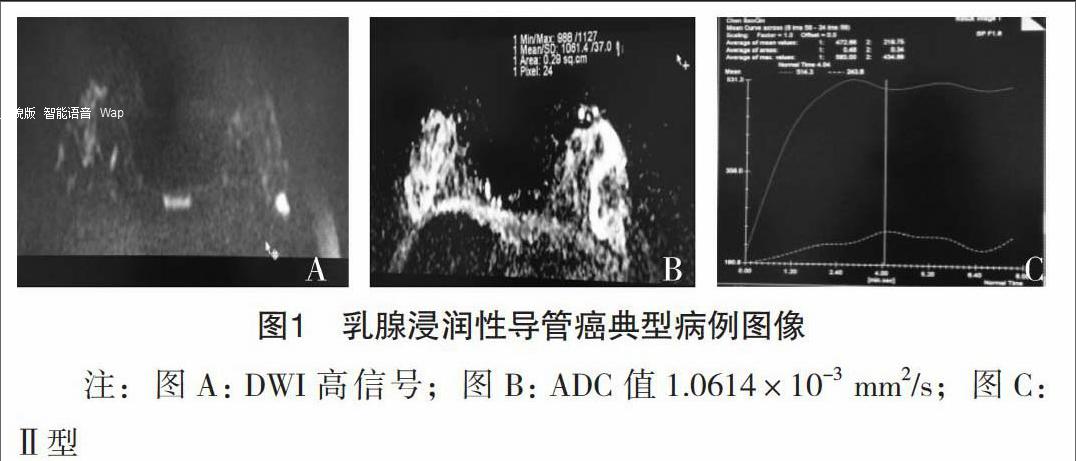

37例均行常規MRI結合DWI聯合動態增強掃描。手術或粗針穿刺病理證實:1例慢性炎性肉芽腫并脂肪壞死誤診為乳腺癌,1例低級別乳腺導管內癌診斷為可疑乳腺癌,其余35例均與病理診斷相符合,診斷準確率達94.6%。1例慢性炎性肉芽腫并脂肪壞死病例誤診為乳腺癌,表現為環形強化,多灶、邊緣模糊、毛糙,TIC:Ⅱ型。1例為乳腺高級別導管內癌,表現為節段性成簇環狀強化,TIC:Ⅰ型。2例為低級別導管內癌,表現為線狀、成簇環形強化,TIC:Ⅱ型。20例為乳腺浸潤性導管癌:表現為結節狀、不規則團塊狀,動態增強呈環形、不均勻強化,邊緣不規則,TIC:Ⅱ型或Ⅲ型。癌性病灶T1WI呈低等信號,T2WI壓脂呈稍高信號或高低混雜信號,DWI呈高信號,ADC圖呈低或略低信號,ADC值(0.673~1.115)×10-3 mm2/s。13例為纖維腺瘤:表現為圓形或橢圓形,邊緣清楚,8例見包膜,T1WI呈低等信號,T2WI壓脂呈高信號,DWI及ADC圖呈高信號,動態增強呈均勻強化,TIC:Ⅰ型,ADC值(1.577~1.820)×10-3 mm2/s。其中1例低級別導管內癌B超診斷:BI-RADS分類3~4類;MRI診斷:可疑乳腺癌,BI-RADS分類4類。2例乳腺X線片診斷:陰性,BI-RADS分類1類;MRI診斷:乳腺纖維腺瘤,BI-RADS分類2類。乳腺浸潤性導管癌典型病例圖像見圖1。

3 討論

乳腺不同影像檢查優缺點:X線攝影檢查鈣化檢出率最高,檢查導管內癌具有優勢,對致密型乳腺中非鈣化腫塊的檢出存在局限性。X線片報告需注明腺體類型,以便臨床醫師對X線片診斷的可信度有所理解。B超檢查軟組織對比好,無輻射,對致密型乳腺可提供更多信息,對鈣化的檢出不如X線片檢查。MRI檢查具有軟組織分辨率高、多方位和多參數成像的特點,對良惡性病變鑒別診斷價值高且無輻射損傷等優勢[1]。MRI敏感性高,特異性低,易出現假陽性,顯示鈣化不如X線片。DWI聯合動態增強檢查從功能成像、形態學、血液動力學三方面對乳腺病變進行診斷。本組病例2例乳腺X線片診斷:陰性,BI-RADS分類1類,MRI診斷:乳腺纖維腺瘤,BI-RADS分類2類;1例低級別導管內癌B超診斷:BI-RADS分類3~4類;MRI診斷:可疑乳腺癌,BI-RADS分類4類。常規MRI、DWI及DCE聯合檢查,彌補了不足,對臨床查體及常規乳腺篩查難以發現的病變具有較高的發現率以及診斷準確率[2]。

MRI動態增強掃描是形態學與血液動力學相結合,對原發病灶的檢出及診斷,發現對側乳腺病變,檢查隱匿性乳腺癌、多中心、多灶性病灶及確定病變范圍具有很好的優勢。研究認為,Ⅰ型曲線良性病變可能性83%~94%;Ⅱ型曲線惡性可能性為64%;Ⅲ型曲線惡性可能性為87%[3]。TIC反映病變的血流灌注及廓清情況。由于腫瘤內大量動靜脈瘺的存在,對比劑迅速流出,表現為快進快出的特征,TIC表現為Ⅲ型。本組23例病理證實乳腺癌中,19例動態增強TIC表現為Ⅱ型,1例為Ⅰ型,3例為Ⅲ型。13例纖維腺瘤,動態增強TIC為Ⅰ型。動態增強掃描可以清晰顯示病灶的形態、邊緣及浸潤范圍,惡性病灶的形態一般不規則,早期快速、環形強化或不均勻強化高度提示惡性病變。腫瘤邊緣血管通透性高,細胞增殖代謝旺盛、間質豐富,對比劑能快速進入;中央區出血、壞死、囊變、纖維化,對比劑進入較少,表現為環形或不均勻強化。有研究表明,毛刺征常提示腫瘤的浸潤性,邊緣環形強化更常見于生長迅速的腫瘤組織,環形強化對乳腺癌的陽性預測值較高,為79%~92%。本組經病理證實23例乳腺癌病例增強后表現為:1個多中心病灶、2個多灶性病灶,2例導管內癌為線狀、成簇環形強化,1例高級別導管內癌表現為節段性成簇環形強化,大部分病例表現為形態不規則結節、腫塊,環形強化、中央不均勻強化及不規則局部性強化,20例灶周見增粗迂曲血管,7例乳腺皮膚增厚,6例乳頭凹陷,增強后病灶顯示更清晰如圖1。良性病變多表現為形態圓形或橢圓形、邊緣清楚、或有完整包膜,呈均勻或彌漫性斑片狀強化、圓形、橢圓形均勻強化、無強化或低于乳腺背景的腫物,提示為良性病變。13例病理證實為纖維腺瘤病例增強表現:圓形或橢圓形、邊緣清楚、8例見包膜,均勻強化。1例慢性炎性肉芽腫并脂肪壞死,區域性分布、環形強化,內壁光滑,邊緣毛糙。

DWI利用水分子的彌散運動特性進行成像,是目前唯一能在活體組織內檢測水分子擴散運動的無創性成像技術。乳腺良惡性病變的擴散系數不同,惡性腫瘤細胞繁殖代謝旺盛,細胞密度高,細胞外間隙變小、容積減小,生物膜的限制作用及大分子物質對水分子的吸附作用增強,由于細胞內外體積變化,細胞外間隙形態改變,水分子通過細胞膜的滲透作用,多種因素協同作用阻止了惡性腫瘤水分子的有效運動,擴散受限,故在DWI圖像上惡性病變呈高信號,ADC值減低。乳腺良性病變細胞外容積分數較惡性病變高,因此在DWI圖像呈高信號,ADC值也較高。據研究顯示,b=800 s/mm2時ADC值在(0.730~0.760)×10-3 mm2/s以及b=1000 s/mm2時ADC值(0.724~0.752)×10-3 mm2/s時,對惡性腫瘤的敏感性均可達90%[4]。惡性病變的ADC值較良性病變的ADC值低。本組病例37例,良性13例,DWI呈高信號,b=800 s/mm2時ADC值為(1.577~1.820)×10-3 mm2/s。惡性23例,DWI呈高信號,b=800 s/mm2時ADC值為(0.673~1.115)×10-3 mm2/s。

常規MRI平掃、單獨使用動態增強或DWI檢查的不足:當部分乳腺病變的動態增強TIC曲線為Ⅰ型、Ⅱ型或其ADC值處在重疊區域時,對良惡性病變的診斷特別困難[5-6]。僅用MRI平掃,只能對實性、囊性病變做出診斷,對大多數良惡性病變難以定性。動態增強TIC曲線以及DWI的聯合應用一定程度上彌補了上述的不足,據研究顯示,動態增強TIC曲線聯合ADC值測量法診斷乳腺良惡性病變準確率高達90%[2]。本組37例病例均經病理證實,1例慢性炎性肉芽腫并脂肪壞死誤診為乳腺癌,1例低級別乳腺導管內癌診斷為可疑乳腺癌,其余35例均與病理診斷相符合,診斷準確率達94.6%。

綜上所述,乳腺常規MRI結合DWI聯合動態增強掃描診斷乳腺病變診斷的準確度較高,早期發現乳腺癌,是乳腺X線片攝影、B超檢查的重要補充,是高危人群篩查的理想檢查手段,對乳腺癌進行術前分期,指導手術及治療方案制定,對乳腺癌新輔助化療療效評價也起著重要的作用。

參考文獻

[1]魚汀,李國華,李俊晨,等.MRI動態增強與彌散加權成像聯合應用對乳腺良惡性病變的診斷評價[J].海南醫學,2015,26(11):1622-1625.

[2]彭艷霞,蔡宏民,崔春艷,等.DWI及動態增強MRI鑒別乳腺病變的對比研究[J].中國CT和MRI雜志,2014,11(1):1-4.

[3]呂秀玲,李炯,朱凱,等.聯合MRI成像技術在乳腺疾病診斷中的應用價值[J].寧夏醫科大學學報,2014,36(9):973-976,封3.

[4]韓小偉,李俊峰,常海艷,等.磁共振動態增強與彌散加權成像多參數鑒別乳腺良惡性病變的診斷價值[J].中華臨床醫師雜志(電子版),2016,10(2):294-297.

[5]馬鳳華,趙澤華,李莉,等.乳腺癌的動態增強MRI及DWI鑒別診斷[J].中國醫學計算機成像雜志,2011,17(4):317-322.

[6]朱融,董光,耿海,等.動態增強磁共振掃描及彌散加權成像對無占位效應乳腺病灶的診斷價值[J].醫學影像學雜志,2015,10(6):1083-1087.

(收稿日期:2016-05-11)