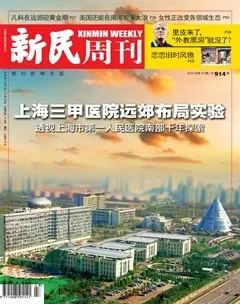

兒科,在遠郊迎來黃金發(fā)展期

黃祺

上海市第一人民醫(yī)院成立婦兒中心,是一次成功的機制創(chuàng)新。由于這種改變,婦產(chǎn)科與兒科的平臺搭得更高、更寬,讓醫(yī)護人員有了更加寬廣的事業(yè)發(fā)展空間。

“兒科醫(yī)生大量流失”“兒科看病難”——這兩個問題,曾在今年年初的上海“兩會”期間,成為與會代表熱烈討論的議題。上海市委書記韓正也非常關(guān)心兒科看病難,曾在一次會議上表示:“現(xiàn)在兒科醫(yī)院人滿為患,在電視上看到兒童醫(yī)院里的情景,每個做家長的都揪心。”今年9月,韓正再次關(guān)心兒科發(fā)展,到醫(yī)院調(diào)研,并明確要求上海要補上兒科這塊短板,全面提高上海兒童醫(yī)療服務(wù)水平。

婦兒中心的學科布局讓婦產(chǎn)科與兒科的平臺搭得更高,也讓醫(yī)護人員有了更加寬廣的事業(yè)空間。

兒科發(fā)展的困境,已經(jīng)存在很長時間,在很多綜合性醫(yī)院,兒科逐漸萎縮,人才大量流失,一些綜合性醫(yī)院干脆關(guān)閉兒科,取消這項服務(wù)。但同時,兒科醫(yī)療服務(wù)的需求并沒有減少,相反,每個孩子都是家庭的寶貝,人們對兒科服務(wù)品質(zhì)的要求越來越高。

如何破解兒科發(fā)展瓶頸?上海市第一人民醫(yī)院采用了一種全新的模式——設(shè)立婦兒臨床醫(yī)學中心(以下簡稱婦兒中心),由婦產(chǎn)科、兒內(nèi)科和兒外科組成,下設(shè)普通婦科、婦科腫瘤、產(chǎn)科、產(chǎn)前診斷、輔助生殖醫(yī)學、新生兒科等亞學科。

醫(yī)院將婦兒中心作為市一醫(yī)院南部(松江院區(qū))四大學科中心之一重點建設(shè),各科之間的壁壘被打破后,不僅提高了臨床技術(shù)水平,而且促進了科研的發(fā)展,有了更廣闊的事業(yè)和學術(shù)空間后,人才也有了留下來的理由。

當其他醫(yī)院的兒科逐漸萎縮時,市一醫(yī)院兒科,卻因為與其他科室抱團發(fā)展,展現(xiàn)出新的活力。

現(xiàn)在,市一醫(yī)院兒科,是上海市三甲綜合性醫(yī)院中臨床、教學、科研綜合實力最強、規(guī)模最大的科室之一。并在三甲綜合性醫(yī)院中較早開設(shè)新生兒重癥監(jiān)護及轉(zhuǎn)運中心。

為什么一家地處遠郊的醫(yī)院,能在上海市三甲綜合性醫(yī)院中拔得兒科發(fā)展的頭籌?這里的婦產(chǎn)科和兒科為什么與眾不同?

從媽媽管到孩子

患者走進市一醫(yī)院南部大門,最右側(cè)A區(qū)建筑,就是婦兒中心的區(qū)域。

穿過綠樹掩映、草地圍繞的小路,踏入婦兒中心一層大廳,眼前是滿滿的“度假風”——玻璃陽光屋頂讓初秋的陽光毫無保留地灑進大廳,藍白相間的遮陽篷“盛開”在寬敞明亮的大廳里,遮陽篷下都是導(dǎo)醫(yī)服務(wù)臺。患者穿行其間,看起來很輕松,不似想象中醫(yī)院大廳的嘈雜、壓抑。

與眾不同之處還不止在環(huán)境和硬件。中國大多數(shù)綜合醫(yī)院里,婦科、產(chǎn)科、兒科通常是獨立設(shè)置,而且往往被置于不那么重要的位置。但在市一醫(yī)院南部,婦科、產(chǎn)科、兒科、輔助生殖醫(yī)學科被整合為婦兒中心,占據(jù)門診A區(qū)4層樓面,為患者提供一站式的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)。從患者的角度來說,婦科疾病、生育問題、孩子的健康,本來就是生命中連貫的過程,婦兒中心正是從人的疾病本身特點出發(fā)、從患者的需求出發(fā),在同一個中心里為患者尋求最好的解決方案。

最能體現(xiàn)婦兒中心一站式特色的,是婦兒中心的糖尿病母嬰聯(lián)合門診。

妊娠期糖尿病,是產(chǎn)科比較常見的一種妊娠期疾病,發(fā)病率在15%-20%,也就是說,五六名孕婦當中,就有一名有可能患妊娠期糖尿病。過去很多人認為,妊娠期糖尿病是孕媽媽短期內(nèi)得的一種病,生好孩子就會恢復(fù),也不會影響孩子的健康。市一兒內(nèi)科主任李雅春告訴記者,事實上媽媽患妊娠期糖尿病,不僅會引發(fā)早產(chǎn),還可能會對孩子產(chǎn)生長遠的影響,嚴重的會在兒童期、青春期出現(xiàn)代謝性疾病,如肥胖、糖尿病、高血壓等,還可能損傷孩子的神經(jīng)系統(tǒng)、心臟、腎臟等重要的器官。

市一醫(yī)院是上海市五家危重孕產(chǎn)婦搶救中心之一,以高危妊娠期糖尿病并發(fā)癥的搶救為最大的特色,因此,這里的產(chǎn)科,妊娠期糖尿病患者相對比較多,在妊娠糖尿病孕產(chǎn)婦的治療上有著豐富的經(jīng)驗。

市一醫(yī)院新生兒科主任李臻向《新民周刊》介紹,患妊娠期糖尿病的孕婦,發(fā)生早產(chǎn)的概率是30%以上,早產(chǎn)孩子一出生就需要特殊的急救和護理,新生兒科和產(chǎn)科的無縫鏈接,讓兩個學科可以保持良好的溝通,互相學習和促進,提高了早產(chǎn)兒的生存幾率。

按照過去傳統(tǒng)的做法,媽媽產(chǎn)后42天帶著寶寶回醫(yī)院檢查,媽媽接受產(chǎn)后檢查,新生兒接受常規(guī)的體格檢查,沒有特別的情況,媽媽和寶寶就都可以回家了。但在婦兒中心,醫(yī)生們特別關(guān)注“糖媽媽”的恢復(fù)情況和孩子的健康情況,并在“糖媽媽”出院時關(guān)照她,42天后到糖尿病母嬰聯(lián)合門診接受相關(guān)的檢查。

如果沒有這樣一個門診,一些幼兒疾病可能很難被發(fā)現(xiàn)。市一醫(yī)院兒內(nèi)科主任李雅春告訴記者,她就遇到過這樣一位小病人。出生后42天,這位寶寶被家長帶到門診,孩子看起來白白胖胖,沒有什么不好,但他的媽媽是一位妊娠期糖尿病患者。醫(yī)生為孩子抽血作了針對性的化驗檢查,發(fā)現(xiàn)孩子甘油三酯比正常嬰兒高出幾乎一倍。這是一個重要的提示,因為甘油三酯高有可能繼發(fā)糖尿病、高血壓。這樣的寶寶,在喂養(yǎng)、用藥方面有特殊的要求,并需要定期隨訪,關(guān)注病情。

糖尿病母嬰門診,是婦兒中心的一個縮影,在這個中心,醫(yī)生不是簡單地為媽媽看病,或者為孩子看病,而是打通了一條產(chǎn)科與兒科的學科鏈,學科聯(lián)動,母嬰同治,為媽媽和孩子提供完整的健康管理。

市一醫(yī)院成立婦兒中心,是一次成功的機制創(chuàng)新。由于這種改變,學科的平臺搭得更高、更寬,讓醫(yī)護人員有了更加寬廣的事業(yè)發(fā)展空間。有了這樣一個整合的中心,醫(yī)院也更有理由在薪資待遇、職稱晉升這些影響兒科和婦產(chǎn)科醫(yī)護人員流動性的重要因素上,向這些醫(yī)生傾斜。現(xiàn)在,這里醫(yī)生薪資待遇不錯、臨床上能提高技術(shù)、科研上能攻堅克難獲得成果,職業(yè)吸引力比過去有了很大的改善。

醫(yī)院對醫(yī)生好一點,醫(yī)生才會對病人好一點,醫(yī)療的良性循環(huán)才有可能啟動。

填補上海西南郊區(qū)兒科空白

十年前搬遷到南部(松江院區(qū))時,市一醫(yī)院兒科的醫(yī)護人員也許沒有想到,離開了繁華市區(qū),兒科不但沒有像其他醫(yī)院一樣萎縮,反而迎來了黃金發(fā)展期。

最近,兒科醫(yī)護人員與8歲的小菁(化名)取得了聯(lián)系,在市一醫(yī)院南部駐扎將近10年的醫(yī)生護士應(yīng)該都不會忘記她。當年,小菁出生在市一醫(yī)院南部,是一位超級早產(chǎn)迷你寶寶,出生時體重只有1465克(3斤不到),體長不到40厘米。

小菁的母親介紹,她來自安徽合肥,在上海讀完大學就留在松江工作了。2007年懷孕后,她選擇松江唯一的這家三甲醫(yī)院建了大卡。懷孕6個多月,小菁媽媽胎膜早破,醫(yī)生曾勸她放棄,但她堅持生下孩子。在產(chǎn)科和兒科醫(yī)護人員的合作下,小菁順利出生,由于早產(chǎn),還未發(fā)育完全的小菁馬上被接上氧氣袋,放入暖箱。“那個時候我在坐月子看不到寶寶,兒科護士很體貼地每隔兩天就會用手機給我拍兩張暖房里的寶寶的照片”。出院前,兒科醫(yī)生留下了一堆關(guān)照,怎樣喂養(yǎng),怎樣護理,提醒定期篩查。

護士為哮喘患兒做霧化治療。

小菁是市一醫(yī)院南部服務(wù)的第一批小病人,像小菁的家庭一樣,上海松江地區(qū)甚至西南區(qū)域的居民中,新上海人和流動人口比較多,對產(chǎn)科和兒科的需求很大,在市一醫(yī)院入駐前,松江地區(qū)的居民如果家里有“大肚子”和“小孩子”就會很頭痛,遇到急診,動輒就是驅(qū)車數(shù)十公里往市區(qū)趕。

中心城區(qū)人口向郊區(qū)新城導(dǎo)出是城市發(fā)展的趨勢,要讓年輕人定居到郊區(qū),首先要解決的是醫(yī)療和教育兩個最大的問題。市一醫(yī)院南部,正好填補了上海西南郊區(qū)兒科、產(chǎn)科兩塊學科領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的空白。

正如小菁媽媽說,她身邊有很多70后、80后“新松江人”,如今帶孩子看病,首選市一醫(yī)院。家里的大人,也信任這家醫(yī)院。“我對先生說,未來等我們雙方父母老了,從老家來松江和我們住一起養(yǎng)老,問題也不會很大,因為三甲綜合性醫(yī)院就在家門口。”

記者探訪兒科門診,墻上裝飾著充滿童趣的圖案,在實現(xiàn)就診預(yù)約后,到了預(yù)約時間小病人才會到醫(yī)院,因此盡管門診量大,但就診安靜有序。兒內(nèi)科李雅春主任指著一間候診室告訴記者,原先,這里被設(shè)計為兒童游樂室,讓候診的孩子玩一玩,但考慮到醫(yī)院里孩子在游樂室容易發(fā)生交叉感染,兒科就取消了這個設(shè)置。就像游樂室取消的例子一樣,在兒科,醫(yī)護人員首先考慮的是兒童的健康和安全。

市一醫(yī)院入駐松江,不僅改變了上海西南區(qū)域醫(yī)療資源的格局,也影響了當?shù)貐^(qū)民的健康觀念。醫(yī)護人員們至今還記得,最初的一兩年,家長帶著孩子到醫(yī)院看病,首先要求輸液。醫(yī)生們耐心解釋,有一些疾病并不需要輸液,不合理的輸液反而增加了健康風險。類似的健康教育,長年累月地在居民中間產(chǎn)生了影響,現(xiàn)在,一進門就要求輸液的患者已經(jīng)很少。“很多家長,是沖著我們不隨便輸液來的。”李雅春主任告訴記者。

除了為周邊兒童提供基本的醫(yī)療服務(wù),市一醫(yī)院婦兒中心在松江繼續(xù)夯實專業(yè)優(yōu)勢,形成了自己的特色。

兒童呼吸系統(tǒng)疾病領(lǐng)域,市一醫(yī)院在哮喘的診治方面處于領(lǐng)先水平,是我國最早開展進行兒童哮喘規(guī)范化治療的醫(yī)院之一。近二十年來,在有關(guān)兒童哮喘流行病學調(diào)查、激素吸入療法及肺功能監(jiān)測等方面成績突出,制定了上海市兒童肺功能正常值及預(yù)計值公式。兒童哮喘專科還最先開展了用非創(chuàng)傷性手段——經(jīng)痰液誘導(dǎo)方法監(jiān)測兒童哮喘病變嚴重程度的研究。醫(yī)院兒內(nèi)科是中華醫(yī)學會變態(tài)反應(yīng)專業(yè)委員會副主委單位、上海醫(yī)學會變態(tài)反應(yīng)專業(yè)委員會主委單位、上海市住院醫(yī)師臨床培訓(xùn)基地。

此外,市一醫(yī)院兒內(nèi)科還是上海交通大學醫(yī)學院小兒多動癥診治中心、美國兒科學會(APP)中國教育基地,上海交通大學兒童呼吸循環(huán)危重癥診治中心。承擔上海交通大學醫(yī)學院七年制及南醫(yī)大七年制學生的兒科學教學、臨床實習帶教工作。

在綜合性醫(yī)院兒科普遍萎縮的大背景下,兒外科是萎縮最嚴重的學科,兒外科患者比較少,很多醫(yī)院的兒外科早已關(guān)閉。但市一醫(yī)院一直堅持兒外科的發(fā)展,臨床方面主要以小兒普外及小兒泌尿的診治為特色,開展小兒外科創(chuàng)傷、急救。近年來兒外科與普外科緊密合作,開展小兒腹腔微創(chuàng)手術(shù)。兒外科有開放床位10張,這樣的規(guī)模在綜合性醫(yī)院中已經(jīng)非常少見。

從服務(wù)本地到服務(wù)區(qū)域

在婦兒中心,婦產(chǎn)科和兒科不分你我,資源共享,讓兩個學科都得到了跨越式的發(fā)展。

市一醫(yī)院產(chǎn)科是全國最早成立獨立婦科腫瘤病區(qū)的學科之一,是衛(wèi)生部婦科四級內(nèi)鏡培訓(xùn)基地,上海交通大學重點學科,上海市妊娠糖尿病診療中心及上海市危重孕產(chǎn)婦搶救中心。婦產(chǎn)科由婦科腫瘤,普通婦科、產(chǎn)科、產(chǎn)前診斷、輔助生殖醫(yī)學科及其相應(yīng)的病區(qū)組成,2014年成為衛(wèi)生部婦科腫瘤臨床診治中心。

與兒科的情況一樣,婦產(chǎn)科十年前剛剛搬遷到松江時,一切從零開始。搬遷之前,科室里的醫(yī)生護士們開玩笑說,醫(yī)院在大學城旁,大學生又不生孩子,哪里來生孩子的媽媽呢?到了松江,最初的兩個月病人的確不多,但很快醫(yī)生們發(fā)現(xiàn),這里需要擔心的不是沒有人生孩子,而是另一個“松江特色”。

市一醫(yī)院婦產(chǎn)臨床醫(yī)學中心副主任、產(chǎn)科主任徐先明解釋說,所謂的“松江特色”,指的是當?shù)氐脑挟a(chǎn)婦多數(shù)時候都是“沖進來”的。當時,醫(yī)院周邊流動人口多,非戶籍人口多,七八成孕婦沒有正規(guī)產(chǎn)檢,到了肚子痛才跑到醫(yī)院生產(chǎn),給醫(yī)護人員帶來很大的壓力。另外,由于市一醫(yī)院是這一區(qū)域唯一的三甲綜合性醫(yī)院,最初,急診病人特別多,附近一些醫(yī)院遇到疑難病例,也往這里送,那時候雖然病人數(shù)量不多,但要解決的麻煩卻不少。

沒過多久,醫(yī)院周邊的居民都知道,市一醫(yī)院產(chǎn)科技術(shù)水平高,診療規(guī)范,醫(yī)院產(chǎn)科的分娩數(shù)一年比一年高,去年以3600多的分娩量,位列全市綜合性醫(yī)院產(chǎn)科分娩量第一。

由于婦產(chǎn)科以妊娠期糖尿病危重孕產(chǎn)婦搶救為特色,市一醫(yī)院南部每個月都要處理10多例危重病患。徐先明介紹說,孕產(chǎn)婦病情根據(jù)輕重,分為綠色、黃色、橙色和紅色四個級別,綠色表示健康狀況正常的孕產(chǎn)婦。一般二級綜合性醫(yī)院及專科醫(yī)院能接收綠色和黃色等級的孕產(chǎn)婦,像市一醫(yī)院這樣設(shè)有危重孕產(chǎn)婦搶救中心的醫(yī)院,則表示有能力處理橙色和紅色級別的孕產(chǎn)婦。市一醫(yī)院南部每個月都會接收10例左右橙色或紅色級別的危重孕產(chǎn)婦,根據(jù)病人情況,產(chǎn)科會與其他科室協(xié)作,完成搶救和治療。

市一醫(yī)院婦產(chǎn)科在松江的提前布局,意外地為后來二孩政策的開放做好了應(yīng)對準備。二孩政策開放后,上海高齡產(chǎn)婦的比例增加,高齡產(chǎn)婦在孕產(chǎn)期發(fā)生危險的概率要比年輕產(chǎn)婦大很多,對醫(yī)院婦產(chǎn)科的急救能力提出了更高的要求。

今年年初,市一醫(yī)院產(chǎn)科就搶救了這樣一位高齡產(chǎn)婦。這位38歲的媽媽,大女兒已經(jīng)11歲,懷上第二個寶寶后,一家人喜上眉梢。因為是高齡產(chǎn)婦,家里人擔心胎兒營養(yǎng)不足,每日變著花樣給孕婦增加營養(yǎng),而孕婦的胃口也感覺比平時好很多。懷孕沒多久到一家醫(yī)院產(chǎn)檢時,醫(yī)生發(fā)現(xiàn)產(chǎn)婦體重嚴重超標,經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)她血糖過高。產(chǎn)檢醫(yī)院要求孕婦轉(zhuǎn)院到市一醫(yī)院南部進一步治療,但這位媽媽嫌醫(yī)院遠,沒有轉(zhuǎn)院。

今年7月的一個夜晚,孕媽媽覺得惡心,伴有嘔吐,全身乏力,以為是胃腸炎,到了產(chǎn)檢醫(yī)院急診一查發(fā)現(xiàn)血糖很高,立即叫120急救車將孕婦送到有妊娠糖尿病危重孕產(chǎn)婦搶救能力的市一醫(yī)院南部。醫(yī)院立即開辟了綠色通道緊急搶救,大量地輸注液體,滴注胰島素,囑咐病人大量飲水,每小時監(jiān)測血糖,連續(xù)檢測血酮和電解質(zhì),同時監(jiān)護寶寶的胎心——經(jīng)過一夜醫(yī)護人員的努力,病人血酮體終于轉(zhuǎn)為陰性,電解質(zhì)也恢復(fù)正常。

出院后,孕媽媽繼續(xù)在醫(yī)院定期產(chǎn)檢,在門診醫(yī)生的監(jiān)督下,血糖一直控制在正常范圍。最終這位有著特殊經(jīng)歷的孕婦,順利生下一名健康的男孩。

有了市一醫(yī)院產(chǎn)科這顆“定心丸”,醫(yī)院附近區(qū)域的其他醫(yī)療機構(gòu),在遇到病情特殊的孕產(chǎn)婦,也從容很多。除了應(yīng)對危重孕產(chǎn)婦,市一醫(yī)院婦產(chǎn)科還承擔了提升基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)護人員專業(yè)能力的重任,對這些醫(yī)院的規(guī)范化診療提供了很大的幫助。

由于在妊娠期糖尿病治療上積累了豐富的經(jīng)驗,市一醫(yī)院婦產(chǎn)科已經(jīng)成為妊娠糖尿病臨床和科研方面的領(lǐng)銜單位,主持制定了上海市妊娠糖尿病診療規(guī)范。

婦科方面,醫(yī)院的惡卵巢癌早期診斷及預(yù)后判定的基礎(chǔ)及臨床轉(zhuǎn)化研究獲上海市科技進步一等獎;卵巢癌的血管生成基礎(chǔ)性研究獲教育部自然科學二等獎;完成國內(nèi)首例腹腔鏡乙狀結(jié)腸代陰道手術(shù),成果獲上海市醫(yī)療成果三等獎;在國際上首次提出并證明了早期宮頸癌經(jīng)腹根治性宮頸切除術(shù)中保留子宮動脈上行支的策略和技術(shù);三項手術(shù)器械的設(shè)計分別獲國家專利。婦產(chǎn)科研究室還是我國目前規(guī)模最大的臨床婦癌標本液氮儲存庫。另外,市一醫(yī)院還是上海市婦科腫瘤規(guī)范化治療多中心研究首席負責單位。

作為一種管理創(chuàng)新,婦兒中心的設(shè)置,為兒科萎縮這樣一個醫(yī)療系統(tǒng)難治的“頑癥”,找到了有效的解決方法,多科抱團發(fā)展,也為一些原本被看作發(fā)展空間較小的醫(yī)學專業(yè),拓展了空間。這樣一種全新的嘗試,給醫(yī)改中類似問題的解決,提供了一種新的思路。