見證“歷史喉嚨”的人

王悅陽

曾幾何時,大大小小的“方匣子”是上海這座城市必不可少的傳播工具,神奇的小盒子里時而傳來最新的市井新聞,時而飄出悠揚的評彈,不時還會蹦出一段段俏皮的上海話,那是滑稽演員們正在撩撥整座城市的喜劇神經……

走進張明律先生位于上海泰康路上的家,更像走進一座“民間收藏館”。放眼望去,明亮的客廳里,幾乎有一面墻大小的架子上,擺滿了各式各樣的無線電收音機。這些,都是張明律費盡心思淘來的。

1920年11月2日,世界上第一家無線電廣播電臺——美國匹茲堡KDKA電臺正式開播。1923年1月23日,上海又開辦了中國境內的第一座無線電廣播電臺……幾十年過去了,到了今天,人們懷念收音機,可能并不是懷念收音機本身,而是懷念由收音機陪伴走過的那些年月。

“紅星牌”電子管收音機。

曾幾何時,大大小小的“方匣子”是上海這座城市必不可少的傳播工具,神奇的小盒子里時而傳來最新的市井新聞,時而飄出悠揚的評彈,不時還會蹦出一段段俏皮的上海話,那是滑稽演員們正在撩撥整座城市的喜劇神經……收音機在中國的普及是在上世紀七八十年代,半導體收音機出現之后。此前,只有當時的資本家和一些有海外關系的人,家中才可能擺上一兩臺收音機。如今,“話匣子”早已不再時髦,這些老態龍鐘的收音機,承載著久遠的記憶,成為珍貴的收藏。

兒時愛好成一生

張明律擺放收音機的架子前貼有一張醒目的字條,上面寫著:“張無線電”。他笑著,不無自豪地說道:“這是我的品牌”。當年,在收藏“無線電”的最初階段,張明律常常要將自己的聯系方式留給古玩店和舊貨鋪老板,“天長日久,他們往往會忘記你是收集哪類藏品的,我就給自己起了‘張無線電的名字,這樣一來,大家就很容易記住了。”沒想到,這個“渾名”如今竟成了張明律的“雅號”。在上海收藏界,有些人對張明律這個名字并不熟悉,但只要提起“Radio Zhang”,圈內人幾乎都曉得三分。因為,退休以來的8年時間里,張明律已經收藏了2400余件收音機,幾乎囊括了自收音機發明以來各個時期的代表作品,這般系統的收藏,在全國收藏界也堪稱數一數二了。

張明律對收音機有著特殊的情結。出生于1945年的他,從小最喜歡擺弄家中的電器,而他最心愛的,莫過于父親房中英國產的“艾美牌”老式座機式收音機。“當時,正好是無線電最普及的時候,不少家庭都有收音機。聽廣播可算得上是當時最大的樂趣了。”張明律記得,當時每天放學回家,小伙伴們做的第一件事情就是聚在收音機下,興致勃勃地收聽廣播節目。這段美好的記憶成了張明律收藏收音機的動力。

能買得起收音機,張明律的家境自然不差。父親張左企就是無線電愛好者。1949年前,他就是四川路橋下那個“郵政總局”的處長了,他的外語很好,還翻譯過一本叫《電視淺說》的外文書,這本書是最早將電視原理介紹進中國的書籍之一。張明律說,父親還一直都有集郵的習慣,這在無形中給他種下了收藏意識。

張明律好像天生動手能力就強,而且對物理特別開竅。物理課從不聽講,卻能回答出老師突如其來的提問。小學三年級的時候,看見一位清華大學無線電專業的鄰居在裝什么東西,很感興趣。鄰居就鼓勵張明律動手裝一個礦石機,并給了他一些材料。張明律花1毛7分錢買了礦石,在鄰居的指導下組裝好了礦石收音機,爸爸媽媽為此獎勵了他一副耳機。組裝好的礦石機配耳機,是張明律記憶中最早制作的收音機。

“無線電”成了張明律名副其實的特長,整個學生時代,他就是學校科技活動的骨干,奔走在市少年科技指導站、少年宮和上海無線電管理站,小小年紀就能夠安裝收發報機、十燈以上的高級無線電和電子管磁帶錄音機。

工作后,張明律還會義務幫助別人裝配修理無線電、半導體、電視機,雖然只是業余愛好,但他練就了一身手藝:能夠將任何年代、任何國家、任何品牌的古董電子管收音機修理好,使之發出洪亮優美的聲音。

但事實上,“光憑兒時的情感還不足以促成我搜羅這么多的收藏品”,張明律頗為激動地說道,“更重要的是,中國的無線電收音機發展史,幾乎是與世界的潮流同步的!這多么令人自豪!”

從奢侈品到消費品

張明律介紹說,中國的無線電廣播歷史可直接追溯到1923年,與美國開始廣播的1920年相較,僅晚了短短3年,發展至今已有整整93年的歷史了。

1923年1月,美國人E.G.奧斯邦創辦的中國無線電公司所屬廣播電臺開始在上海播音,這是中國境內的第一座廣播電臺。電臺同時出售收音機,這些售品基本以美國生產的機器為主,一是礦石收音機,二是電子管收音機,均屬于“直接放大式”機器。當時所生產的這類機器,造型上大致可分為兩類。一類是翻蓋式,也叫“木盒子式”,一般體積較小,仿佛一只方形木盒。這類機器機身并不配置喇叭,一般都需要單獨配上石簧喇叭,或者是如今描寫老上海的電影中時常可見的旋轉式“蝸牛喇叭”。而另一類機身龐大,造型豪華,一般都做成落地式,并嚴格按照高級家具的制作方法,造型仿佛家中的一只櫥柜。張明律就有這樣一款絕品收藏,在這個融合了收音機、唱片機雙重功能的獨特的“櫥柜”上,每一扇柜門都雕了花,四個棱角處也都雕刻出“巴洛克式”古典風格圖案。在當時,這樣一個龐然大物要價不菲,但依然受到了一些新派上海人的歡迎,不少豪門旺族、政界名流都紛紛購買,以顯示獨特的身份地位。因此,在當時,收音機還屬于極少數人能夠擁有的奢侈品。

啼聲初試有了甜頭,美商新孚洋行、開洛公司等也相繼在上海設立了廣播電臺。當時,北洋政府主管無線電事宜的交通部曾多次以其違反《電信條例》規定為由勒令拆除。但聽無線電收音依然是上海社會高層的一種時髦。直至1924年8月,交通部公布了中國第一個廣播法令——《裝用廣播無線電接收機暫行規則》,開始允許民間購置收音機。無線電廣播這才真正地走入民間,影響漸大。

隨著國外無線電技術的不斷進步,上海的收音機生產始終緊跟潮流。1925年,擁有短波功能的“超外差式”機器在上海大量生產,逐漸替代了“直接放大式”機器。1934年,中國人蘇祖國、蘇祖圭兩兄弟等人在上海開設了第一家民族資本的無線電工廠——亞美無線電股份有限公司,從仿制到自行研發,全新的“亞美牌1651型五燈中波收音機”奪人眼目。同時,在機器的造型上,也逐漸有了新的式樣。出現了相對小巧的“墓碑式”“教堂式”機器,造型別致,功能齊全,價格適中,很受當時上海市民的歡迎。根據當時的調查數據顯示,1936年全上海收音機擁有量已達10萬臺,而全國也僅20 萬臺左右,上海堪稱當時中國無線電廣播的“半壁江山”。

抗戰過后,百廢待興,許多廠家學習美國的流水線操作法,加快收音機生產速度。由于塑料的廣泛運用,此時收音機外殼幾乎都是塑料制成的。據統計,1947年上海的無線電工商企業就有235家,收音機在短短20余年內,從富室豪門的“奢侈品”,迅速成為了日常生活的“消費品”。

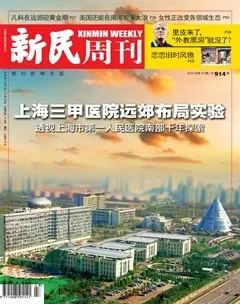

上海廣播藝術展在淮海中路上的K11美術館免費向公眾展出。

多元生存重煥活力

1952年7月,第一家國營無線電整機骨干企業——華東人民廣播器材廠正式成立,一年后,又研制出了我國第一臺全國產化收音機——“紅星牌”電子管收音機,大量投放市場。之后,音質、功能更為完美的“半導體”出現了,更將收音機產銷推向高潮。數據顯示,至1987年全國已有收音機2.6億臺!數量之巨大令人咋舌。

然而,收音機的“黃金時期”卻并不長久,上世紀80年代末,收錄機走進千家萬戶,人們已不滿足于被動收聽播放的節目,而是希望自行選擇娛樂方式。當時,上海幾乎每個區都有數家街道工廠或生產組,夜以繼日地大批量生產著兩用“收錄機”。電視機的普及更加速了收音機市場的萎縮,收音機在時代的舞臺上越來越落寞……

上世紀90年代或許是中國人的“視聽史”變動最迅速的時期。收錄機暫領風騷,錄像機異軍突起,港臺武打片、言情片的風靡讓錄像機成了家家戶戶的向往。落地式音響功率龐大,低音豐富,效果逼真,也成了市場新寵。還不到3年,小巧玲瓏的CD、VCD、DVD機器相繼出現,磁帶幾乎徹底被光盤所取代。收音機也越來越小巧精致,可惜盛況難再,乏人問津。

今天,人們的視聽享受已經空前繁榮,收音機也漸漸以更為多元的形式,重新出現在人們的生活中,手機上、電腦中、車廂里……收音機已經不再單純地以一種形式服務于生活,它學會了“變臉”,因而有了更多的發展空間與使用空間。

“盡管時代不斷變化,但我相信,收音機永遠不會被淘汰。回顧收音機的發展史,可以說,這就是一部動人而真實的中國近現代歷史畫卷。”張明律微笑著說道,而他身后那些老機器,此刻也仿佛一個個都鮮活起來。

滬上有名的“張無線電”

說起自己的收藏歷程,張明律覺得,收藏也要滿足天時、地利、人和。“鐘情于無線電幾十年,從來沒想過要收藏,偶爾有了這樣一個契機,竟也趕上無線電收藏的最好時機。”上世紀90年代末,上海大動遷,那些在上海的老房子里擱置了幾十年,甚至蒙上厚厚一層灰的收音機都從各個犄角旮旯里冒出來了。上海既是中國收音機的發源地,也是生產基地,又是曾經的十里洋場,全世界各種各樣的收音機都匯聚到此,留存下來的舊收音機很多。

過去的十幾年里,每周末從天還沒亮的“鬼市”上,張明律都能淘回來十幾臺機器,拉回來的不僅有國產貨,還有德國貨、美國貨、英國貨,甚至蘇聯的“無線電精英”。但在張明律看來,這些造型別致、質量上乘,甚至舊時作為有錢人身份地位象征的洋貨,從收藏的角度看遠不及國產收音機來得珍貴,“收音機工業在中國的發展歷史不過短短七八十年,普及不高,產量又小,而且機器損壞又比洋貨厲害,所以能夠保存下來的很少。而過去國外產的收音機從存世量上看要多很多,現在價格也不高,又在源源不斷輸入中國,就并不見得很稀少。”

張明律說,他最喜歡兩類收音機,一類是收音機發展史上,處于每一個節點的有代表性、里程碑意義的收音機,比如“世界上最早期的用喇叭放音的收音機”——ATWATER-KENT 10C型、干電池5燈一波直接放大式電子管收音機,由美國ATWATER-KENT公司制造;又如“中國第一臺全部采用國產零件制造的電子管收音機”——亞美1651型交流5燈一波超外差式電子管收音機,由“亞美無線電股份有限公司”1935年生產等。

還有一類是稀少和具有獨特歷史意義的收音機。稀少的基本是在1949年以前產收音機,比如資源牌10燈落地收音機;有意義的比如張明律收到一臺跟毛澤東使用過的一樣的收音機,和一臺長約1.7米,高約1.2米,跟當時上海市委在宋慶齡壽辰時送給她的那臺完全一樣的收音機——上海532型14燈收音、電唱、錄音三用機,由上海廣播器材廠出產。

經過粗略統計,張明律發現這十幾年來自己不抽煙、不喝酒、不玩麻將省下來的錢已經換回了2000余臺收音機。他的藏品,不但包含了全世界各個時期的收音機精品,也包含了中國無線電發展整個歷史時期各個階段的收音機,因此他也成了滬上收藏圈頂有名的“張無線電”。