酈韓英,藝術讓人生變得奇妙

林濤

人生如同一個圓。我創辦民營美術館,其實是走出了一道圓弧,在中年的時候對接了童年的夢想。我雖沒有成為畫家,卻每天與畫家及藝術品打交道,總算圓了繪畫夢。

一個原本不為藝術界熟悉的名字,近兩年“空降”畫壇,引起圈內外廣泛矚目。

她就是酈韓英,一位性格率真、給人信任感、來自浙江諸暨的女企業家。

酈韓英在上海創辦的“鴻美術館”身手不凡,接二連三推出了高質量的藝術展以及相關活動;她的馨曼藝術空間連續兩年在上海藝術博覽會閃亮登場,吸引買家一擲千金,屢屢創下了畫家單幅作品的交易紀錄。一時間,各地的畫家、藏家、藝術評論家、美院師生等紛至沓來拜訪“鴻美術館”,而人們對這位藝術市場的建設者和重要推手也津津樂道。

影響力“橫空出世”

藝術市場引人入勝,而市場格局并非一成不變,藝術家、媒體、評論家以及美術館、博物館、畫廊、拍賣行、藝博會等等,都能在這個領域發揮作用,產生影響力。

而酈韓英能在短短時間里打破舊有的格局而成為2016年度的“影響力新人”,原因在于,這一年間,鴻美術館嶄露頭角,先后舉辦了《陳鈞德油畫作品展》《“寫影意趣”——中國名家油畫作品邀請展》《青年藝術家作品展》《劉南一油畫作品展》《“東韻·西語”黃阿忠繪畫作品展》《“浮生·心界”任傳文紙本水彩作品展》《“與名家同行”——首屆國際水彩名家上海年展》等等,參展的畫家不僅有上海人耳熟能詳的藝術名家,還有許多國外名家,為“摩登上海”的城市文化增添了瑰麗的色彩。尤其她一手策劃的《陳鈞德油畫作品展》,懂行情的人無不驚嘆所選展品的精美,令人“彈眼落睛”。而人們的談資也包括展品的擁有者——全部展品統統出自她的私人收藏。一個低調的收藏家由此浮出了水面。

鴻美術館隆重推出的《劉南一油畫作品展》《“浮生·心界”任傳文紙本水彩作品展》等等,讓人看到了鴻美術館的藝術心胸:不僅重點關注海派藝術,也熱忱引進外地優秀藝術家,讓更多的收藏新生代“零距離”接觸中國大江南北的杰出繪畫藝術。他們還推出《“與名家同行”——首屆國際水彩名家上海年展》,并且主辦首屆“國際水彩訓練營”,安排在國際水彩畫領域聲譽卓著的外國水彩大師西蒙尼、約瑟夫、佐拉茲等擔任導師,親臨鴻美術館向青年學員傳授技藝,并與學員們一起在外灘寫生,言傳身教。

家鄉山水滋養的情結

一方水土養一方人。在浙江諸暨誕生的酈韓英,在家里排行老五。

1970年代,安心于家鄉務農和鄉村建設的父母親,竭盡全力安排了家里6個孩子的溫飽,卻根本無力供養所有的孩子讀完高中。在農村環境里“放養”的小韓英,天資聰穎,在幫家里放鵝、放牛的時候,就喜歡拿著樹枝在地上涂涂抹抹,在田野泥土上即興繪畫,是她童年里最喜歡的自娛自樂。上學后,她的成績特別好,尤其數學等,但她上課并不一直專注,有時聽著聽著就走神了,隨著想象力自由翱翔,她在課本的邊邊角角上隨手畫了“嫦娥奔月”等等。老師曾經問她“你的夢想是什么?”她毫不猶豫回答:“我想成為一名畫家。”

高中畢業后,為了生計,酈韓英早早就學做生意。她事業發展中有兩個“最重要的人”,給了她很大的支持和幫助,一個是她的二哥,引導她走進了一個很有發展空間的事業平臺;另一個是她的丈夫,做事踏實、很有韌勁,又很顧家。她與丈夫齊心協力,胼手胝足,在建筑工程、房產開發等方面,闖出了道路,漸漸壘起了自己的“商業帝國”。如今,他們夫妻倆的事業在地產、金融等方面做得風生水起,然而2014年的下半年,酈韓英突然決定與丈夫重新“分工”,由丈夫繼續在房地產領域深耕細作,而她自己決定“歇一歇”,玩玩藝術收藏什么的,將家里多年積累的藝術品與朋友們分享。丈夫以為妻子只是積淀了太多的辛勞,需要“暫時休整”,過后依舊會繼續在房地產項目上打拼,不料,酈韓英一旦踏上了藝術經營之路,便一發不可收,在新的道路上漸行漸遠,漸挖漸深。

獨樂樂,不如眾樂樂

酈韓英和丈夫共同喜愛藝術,多年來收藏的書畫、油畫、雕塑、玉飾等等,能堆成小山了。我去過他們家,坐落在一個高尚別墅區深處一棟大House里,敞亮的空間里,無論四壁還是家具,濃郁的藝術氣息,使得家像藝術殿堂,滋養著一家老少的日常生活。

而他們對藝術市場的推動,最早可以回溯到2002年。當時中國美術學院有位畫家準備舉辦個人畫展,但場地租賃、畫冊出版、海報請柬印制、酒會安排等等需要200萬元,這讓畫家難煞!經朋友牽線,酈韓英與丈夫首次嘗試以“贊助人”角色提供所有資金,一方面及時化解了辦展資金問題,另一方面也讓他們拿到了畫家的一批力作。他倆將這批作品分送各路親友,自己也嘗到了藝術資助帶來的精神快樂。后來,在上海浦東購置了近三千平方米的新家后,酈韓英操心于家庭室內布置,開始搜尋更合適的藝術品。偶然一個機緣,正在新加坡度假的她步入一家當地原創畫廊,目光很快被掛在門畔的一幅風景油畫牢牢吸引了。

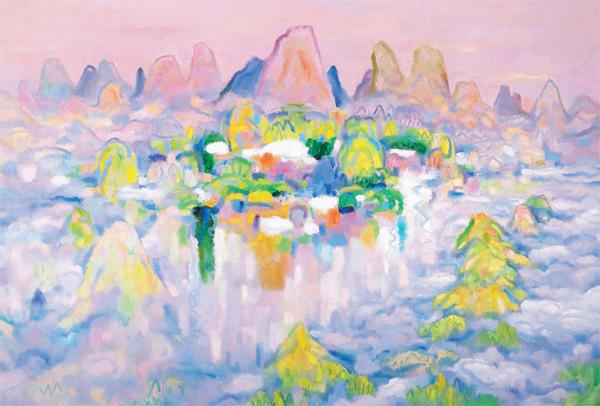

那是她第一次“邂逅”陳鈞德的作品。敏銳的眼光,使她立即感覺到陳鈞德的繪畫品格非同尋常——陳氏的表現主義繪畫既有繼承又有創新,色彩鮮艷而又高貴,體現了東方表現主義的新高度;他的繪畫看似取自某個場景,某些靜物,卻全然不受對象的局限,所畫出的完全是藝術家個人的主觀感受。酈韓英對自己喜歡的畫家很快入迷了,源源不斷,買了一幅又一幅,還不怕遠途運載的麻煩,硬是從新加坡“搬”回了10多幅陳鈞德的作品。當她四處打聽,終于在上海找到了自己喜愛的藝術家本人,更是喜不自禁,她眼睛緊盯著陳鈞德的那些大尺幅精品力作,陸陸續續又購買了許多。其中,陳鈞德迄今所繪的最大一幅油畫《夢境》(高2米,寬3米),酈韓英也不惜重金一舉收入囊中。

酈韓英意識到,對于藝術,獨樂樂,不如眾樂樂。她將原先的公司總部辦公室全部騰清,改造成全新的展覽空間,與志趣相投的收藏伙伴一起,鉆研藝術展事,有計劃、有步驟地推出一場又一場精彩的展覽。原先設為公司總部的頂層辦公樓,變成了她的“文化客廳”。尤其她創辦的鴻美術館,不斷策劃和舉辦各種主題的藝術公益活動,不僅讓身邊的朋友、也讓社會公眾,通過觀展和講座,提升了文化視野和生活趣味。

事業重心有所轉移

“鴻美術館”有個碩大的實木長條茶幾,厚重而樸實,洋溢著天然的情趣。這是酈韓英與朋友們談論藝術的好地方,她經常親自沖泡上等的普洱茶招待朋友們,與朋友們分享著她的藝術感悟。盡管她繼續花不少時間打理家里的金融資產,卻將更多時間傾注在繪畫展覽和活動上。去年,她的朋友圈就熱議著兩件女人體作品,一幅是劉益謙花10億購入的莫迪利安尼的裸女,一幅就是酈韓英私人收藏的陳鈞德巨幅《女人體》。酈韓英收藏的這幅《女人體》去年在上海藝博會預展的那天就有一位老板執意要買,而酈韓英只是為了分享自己的藏品而根本不舍得轉手,當時的“吵架新聞”很快不脛而走。

的確,酈韓英對繪畫非常癡迷。一方面源源不斷收藏藝術佳作,另一方面也將事業重心轉移到了美術館上。她每天一睜開眼睛,就想著美術館那些事兒。為了替觀眾找到藝術“新面孔”,她不辭辛勞,馬不停蹄奔走于北京、吉林、湖南、廣西等地,每隔一段時間,鴻美術館就會推出“新面孔”,所謂“新面孔”并不都是初出茅廬的年輕人,而是外地那些不為上海藏家或觀眾熟悉、卻曾多次參加全國性美術大展的優秀畫家。

國慶長假,人家忙著舉家外出度假,她卻不辭辛勞,心甘情愿地在美術館值班,接待來自四面八方的陌生觀眾。前不久藝博會,她連續幾天親自“站臺”,與陌生的買客交流,傾聽來自市場一線的評論。她對自己的要求是:要么不做,要做就要做到最好!

事實上,她已經意識到,辦美術館是一樁造福于民眾的文化事業,卻也是很燒錢的公益事業,急需政府和社會各方的支持才能長久生存。她有了創辦美術館的目標,也源源不斷投入了很多錢,卻還在慢慢探索適合民營美術館生存和發展的經營模式,為此,她可謂殫精竭慮,一方面組織高水準、口碑好的藝術展覽,為公眾無償提供審美教育和樂趣,另一方面,也想方設法讓更多熱愛繪畫藝術的朋友,通過馨曼藝術空間買到自己心儀的藝術作品。他們先后推出了一些名家的限量版畫、藝術絲巾、藝術茶具等衍生品,促進畫家的藝術走進更多的中產家庭,也培養了新富階層從限量版的繪畫作品漸漸步入原創繪畫的收藏。

對話酈韓英

Q:許多朋友驚嘆,鴻美術館舉辦的開館首展——《陳鈞德繪畫藝術展》,全部展品出自你的個人收藏。你第一次收藏油畫是什么時候?誰的作品?

A:嚴格地說來,我在從事建筑管理和房產開發20年的過程中,陸陸續續買過不少書畫啊、雕塑啊、玉飾啊等等,但真正談得上油畫收藏,可以說,是從收藏陳鈞德老師作品開始的。我很幸運,剛開始步入收藏就結緣于這樣一個風格獨特的藝術大家,當然這也與自己的經濟條件有關。那時早已實現了“財務自由”,在新加坡一家畫廊“邂逅”陳老師的作品后,毫不猶疑就買下了,前前后后在這家畫廊買了陳老師10多幅作品。

Q:我知道你“出手不凡”,后來遇識陳鈞德老師,收藏了更多他的作品。他的最大一幅油畫作品《夢境》也被你收藏了。這樣的收藏給你帶來怎樣的滿足?

A:藝術是奇妙的,當然是指優秀的藝術杰作。我家里懸掛了陳老師的許多幅作品,也有其他藝術家的雕塑等,無形之中讓全家老小享受到美好的藝術氛圍,潛移默化,對孩子們的熏陶是有益的。對自己也是樂趣,生活中與藝術朝夕相處,好心情自然就比較多。樂趣遠遠不止這些,我的朋友圈,我的事業,如今都圍繞著藝術轉,這是過去想也沒有想過的事情,創辦美術館更是過去做夢都想不到的,今天做起來顯得“水到渠成”。人生如同一個圓。我創辦民營美術館,其實是走出了一道圓弧,在中年的時候對接了童年的夢想。我雖沒有成為畫家,卻每天與畫家及藝術品打交道,總算圓了繪畫夢。

Q:美術館屬于文化公益事業,“燒錢”很厲害,也很難直接產生經濟效益。對此,你有什么考慮?

A:我最初創辦“鴻美術館”,就沒有想到靠它賺錢。我知道,全世界的美術館幾乎都是貼錢養著的,有的是政府補貼,有的是基金會運作。所以,創辦“鴻美術館”,我對“耗錢”是有心理準備的。當然,我會積極地探索民辦美術館的生存之道,自己會拿出一部分錢投入美術館,也會將一部分私人藏品捐獻給美術館,但我還將發揮自己多年從事房地產開發和金融投資等經驗,發動各方面的力量參與美術館建設,讓這個公共的文化藝術空間具有持續生存發展的能力。公益事業也需要“經營”,只有這樣才能獲得長久的生命力。

Q:前些天在上海藝博會上,看到了你們的展位。駐足你們展位的人很多,而你自己也親力親為“站臺”。對于參加藝博會,你有什么感想?

A:辦好民營美術館,是非常艱難的,不能光憑著一腔熱血,還要接近觀眾,接地氣,與市場“零距離”。所以,我每年參加藝博會,傳播鴻美術館和馨曼藝術空間的品牌,一方面探索美術館如何獲得經營支撐,另一方面也尋求更多的交流和分享。我很享受與來自各地的收藏家、畫家以及美術院校人士面對面的交流,從市場“第一線”能聽到許多真實的評價。譬如,油畫家劉南一,在北方很有名,參加過很多全國大展并獲獎,我個人非常喜歡。他的油畫筆力很強,直接抒發“快意恩仇”,在藝博會上聽到許多陌生觀眾對他的作品也有這樣的共鳴,我就非常高興。這種交流與沙龍交流以及與美術圈里的交流,完全不一樣。

Q:聽說你自己也繪畫?能聊聊你的創作嗎?

A:哎呦,我的繪畫不足掛齒,只是個人愛好。這個愛好在八九歲的時候就開始了。做生意是非常忙碌的,有時不免煩躁。但我忙中偷閑,一旦站在繪畫作品面前,或自己拿起畫筆,構思著畫面,就能立即安靜下來,與生意隔絕開來。一個人能安靜下來,無論是畫畫還是閱讀,也是一種非常重要的生存能力,那時是自己面對自己,通過繪畫或閱讀,與內心對話,讓自己的情緒運用色彩去表達,多么美好。所以,我在家里開辟了一間畫室,有時哪里也不去,靜靜地獨處,很享受。當然,有時候,我也組織一些畫家外出采風,與其他畫家一起去明媚的大自然里寫生或創作。