從研究生院到職場:美國研究生教育的重大變化及啟示

●魏芳芳

從研究生院到職場:美國研究生教育的重大變化及啟示

●魏芳芳

鑒于知識經濟時代對高層次、高技能人才的需求,美國研究生教育首先發生了轉變,學生的學術期望值降低,雇主更青睞掌握軟技能的研究生,高學歷畢業生的就業選擇越來越多地轉向非學術領域。這為美國研究生教育從研究生院到職場的前進之路注入了新的動力,由此出現了一系列重大變化,主要表現為:教育評估傾向于發展性評價;大學教育項目側重于培養研究生的實踐能力;導師職責由傳統的學業指導向就業指導擴張;政府在加大研究生教育資助力度的同時,為研究生創造更多的就業機會;研究生院積極加強與本科院系以及產業界的合作關系。通過汲取美國研究生教育的優秀成果,對我國研究生教育的發展與完善具有借鑒與啟示意義。

美國;研究生教育;研究生院;職場

美國的研究生教育體系曾被譽為國際學術的“黃金標準”,不僅為世界各國輸送了眾多優秀的改革家,而且確保了美國在全球經濟與科技領域的領先地位。20世紀以來,美國碩博士學位授予數量呈穩步遞增趨勢,研究生教育保持快速發展的勢頭。1970-1971年間,美國大學授予的碩士學位數量約為23萬人,博士學位授予數量為6萬多人;2014-2015年間,碩士學位授予數量約為82萬人,博士約為17萬人。[1]隨著社會經濟發展與高等教育外部環境的變化,美國研究生教育體系已經無法滿足知識經濟時代對高層次、高技能人才的需求,為了回應社會發展的訴求,美國研究生教育發生了一系列重大變化,并開展相關的教育研究與實踐,呼吁社會各界人士通力合作,共同完善美國研究生教育從研究生院到職場的前進之路。無獨有偶,我國碩士研究生教育的結構也出現了歷史性轉型。為適應當今時代發展的新需求,近年來,我國加快應用型人才培養,擴大專業型研究生規模,促進研究生教育結構的進一步優化,逐漸從以培養學術型人才為主向培養應用型人才為主轉變。這使得研究生教育工作與勞動力市場更加有效地銜接,培養了眾多應用型高素質人才,不僅保障了高校人才培養質量,而且提高了研究生的就業競爭力。本文試圖從美國研究生教育體系的變化來反思當前我國研究生教育的改革路徑。

一、美國研究生教育的變化與動因

美國研究生教育體系在對既定教育發展問題反思的基礎上,不斷改革與完善,日益成為世界各國所仿效的成功榜樣。

(一)美國研究生教育的變化

1983年美國高質量教育委員會發布的 《國家處于危險之中,教育改革勢在必行》(A Nation at risk:The Imperative for Educational Reform)報告,呼吁社會各界人士關注美國的教育狀況,對研究生的專業學習成績采取嚴格的、可測量的標準,提出更高的期望。[2]報告指出應將研究生的專業學習與實踐探索能力的培養相結合,注重提升學生的學習能力與創新能力,從而保障研究生教育的質量。1993年,美國科學工程和公共政策委員會在《重塑科學家和工程師的研究生教育》(Reshaping the Graduate Education of Scientists and Engineers)的報告中提出,一個國家科學與工程的研究生教育目標是什么?除了傳統的研究之外,怎樣為教學、工業、政府與其他職業領域做準備?[3]于此,報告建議在強調研究生學術能力的同時,還要加強職業能力的培養。

2005年,《21世紀國防教育白皮書:重新規劃研究生教育》(NDEA21:A Renewed Commitment To Graduate Education)報告指出,創造性知識活動一般發生在交叉學科的交流中,這就需要培養具有綜合素質的復合型人才,建議研究生院應與雇主進行跨學科的團隊合作,與產業界建立緊密地聯系。[4]2007年,美國研究生院委員會發表了一篇名為 《研究生教育:美國競爭力與創新力的支柱》(The Backbone of American Competitiveness and Innovation)的報告,明確指出研究生教育對于國家經濟繁榮、社會穩定、提高國際地位與綜合實力至關重要,呼吁政策制定者、商界領袖和高等教育官員要團結一致,積極支持研究生教育的發展。建議大學應重視培養研究生的公民意識,拓寬研究生的就業渠道,為非學術職業做好準備。[5]以上這些報告的發布,說明美國研究生教育已經從以基礎專業知識為主逐漸轉向重視研究生職業能力的培養。此時,美國研究生教育從研究生院到職場的前進之路已經初見端倪。

美國的競爭力與創新能力從根本上講是建立在一個強大的研究生教育系統之上的。[6]自2010年以來,由美國研究生院委員會(CGS)和美國教育考試服務中心(ETS)共同組成的研究生教育未來委員會發布了具有重大意義的報告:《前進之路:美國研究生教育的未來》(The Path Forward:The Future of Graduate education)(2010)(下文簡稱《前進之路》)和《從研究生院到職場之路》(Pathways Through Graduate school and into Careers)(2012)(下文簡稱《職場之路》)。《前進之路》指出,美國研究生的職業意識提升而學術期望值降低,用人單位對畢業生“軟技能”日益重視,博士生的就業選擇趨向多樣化,并深刻剖析了美國研究生教育體系中博士生教育的就業導向不明確,用人單位與高校的聯系不夠緊密等問題。建議高校加強研究生的就業指導與培訓工作;倡導用人單位與大學建立深度合作伙伴關系;呼吁政府加大對研究生教育的資金投入。《職場之路》進一步指出美國從研究生院到職場的前進道路不明晰,強調提高研究生職業前景透明度的重要性。報告論述了高級學位的經濟價值,在同一職業領域,研究生的收入要比本科生平均高出38.3%。[7]研究生的整體失業率遠遠低于本科生。[8]建議高校應加強對學生在非學術領域的就業指導;用人單位應為學生提供更多的實習崗位與就業服務;政府應為研究生創造更多就業機會。這些措施推動了美國研究生教育從研究生院到職場的前進之路。

(二)美國研究生教育變化的動因

1.時代背景的轉型:從制造業向知識型經濟的轉變

曾經,美國的制造業經濟使整個國家進入了繁榮發展的階段。隨著知識經濟時代的到來,科技成為第一生產力,研究生教育作為培養高技能人才的重要基地,必須積極應對新時代帶來的挑戰。正如美國前總統克林頓所言,在21世紀,人們最指望得到的贈品,再也不是土地,而是聯邦政府的獎學金。隨著社會經濟的發展與人們受教育需求的增加,人們追求高學歷的愿望日益強烈。在美國,高學歷人才的收入十分可觀,而碩士和博士的失業率要遠低于學士及以下學歷畢業生。[9]越來越多的人認為,接受過高等教育的人,他們更容易獲得高薪且穩定的工作。[10]美國深刻地認識到,知識是開啟未來之門的鑰匙,是改變人生命運的橋梁,因此高度重視人才的培養。在新時代背景下,美國將如何保障研究生教育的質量?如何使本國研究生教育繼續處于領先地位?這是美國研究生教育亟需解決的問題。

2.學生的學術期望值轉向:從學術能力到職業技能

美國是個容納了多民族的“大熔爐”,在研究生教育的招生中力求錄取來自不同國家、民族、大學的學生,以便促進學術間的交流。隨著整個社會對高層次教育需求的提高,越來越多的非傳統學生涌入校園。與傳統學生相比,部分非傳統學生由于無法平衡學校與家庭的關系等原因,他們的學術期望值會有所降低,將更多地關注自身職業技能的發展與提高。在美國,學歷越高,獲得的就業機會與收入也越高。根據2015年美國勞工統計局 (B.L.S)的最新數據顯示,2015年10月,獲得大學或副學士學位的學生失業率為4.4%,獲得學士及以上學位的學生失業率僅為2.5%。[11]因此,越來越多的失業者或想另謀職業的人,希望通過獲得一個更高級的學位,以此來增加就業機會與提升職業技能,增加未來的就業機會與收入。

3.雇主的用人需求轉向:從硬技能到軟技能

在知識經濟時代,隨著知識與信息更新速度的加快,越來越多的雇主更青睞于具有良好溝通協作能力、表達能力、批判性思維能力與分析、解決問題能力的雇員,這就是現今用人單位所強調的“軟技能”。與“軟技能”相對應的是“硬技能”。一般而言,考查一個人的“硬技能”就是看這個人是否擁有基礎的專業理論知識以及計劃與管理等能力。由于美國已經完成了向知識型經濟的轉變,在新時代背景下,擁有高學歷與高技能的雇員更受雇主喜愛。相比較而言,“硬技能”的培養較為容易,可以通過規范化的課堂教學或日常生活經驗的累積等方式,而“軟技能”的培養過程就較為復雜且時間漫長。這就需要在研究生的培養過程中,雇主應及時地將所需雇員的能力需求反饋給高校,高校要主動加強與用人單位的聯系,從而提高研究生與就業市場需求的匹配度。

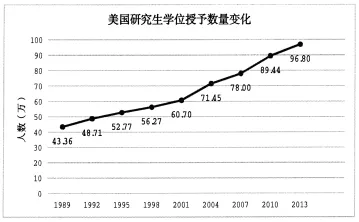

4.就業領域的選擇轉向:從學術界到產業界

長期以來,美國固守傳統的研究生教育理念,注重學術研究,將培養目標定位為未來的大學教師。隨著高等教育大眾化的不斷發展,美國研究生教育的規模與數量迅速擴張(見圖1)。根據美國國家教育統計中心(NCES)的數據,從1989年到2013年美國授予碩士、博士學位數從43.36萬人增加到96.80萬人。相比之下,美國學術領域所能提供的職位非常有限,其增長幅度遠不及高級學位授予數量的增長。再加上學術界終身職位的縮減,美國學術領域就業前景相當嚴峻。2014年,在銷售、辦公室或與學術專業相關領域工作的人員,待業率較高。[12]因此,相當數量的研究生轉變了傳統的就業理念,畢業后沒有從事學術研究,而是選擇在產業界就職。根據美國國家科學基金會(NSF)的調查數據顯示,有41%的科學、工程與健康領域的博士生在四年制的大學工作,但有超過一半的博士生在非學術領域就職,其中三分之一在私營企業工作。類似的情況也同樣發生在英國。20世紀90年來以來,博士生有多種就業去向,從事學術工作的比例只占1/3左右,很大一部分人都進入了私營部門、工商業部門等非學術部門。[13]美國研究生教育不再只是為學術生涯做準備,而是開始了從研究生院走向職場的就業路徑轉變。

圖1 1989年以來美國研究生學位授予數量變化資料來源:美國教育統計中心(NCES):http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/

二、美國研究生教育重大變化的表現

美國的研究生教育是推動經濟社會繁榮與提升國家競爭力的重要保障。在新的時代背景下,為了保持在全球競爭中的優勢地位,對研究生職業技能的培養至關重要。對此,美國研究生教育出現了以下六個重大變化。

(一)研究生教育評估:從結果評價到發展性評價

美國傳統的研究生教育評估主要基于定量分析,不能完全滿足經濟社會發展與學生的需求變化。為此,美國明尼蘇達大學進行了研究生教育評估方式的新探索,該項計劃被稱為:研究生教育評估與提升計劃(GRIP)。傳統的評估機制的運行多為自上而下的指令傳達,具有強制性。GRIP注重發展性評價,關注學生的成長與發展,鼓勵教師、學生等成員積極參與評估的各個階段,充分彰顯人本理念。傳統的評估方法僅僅以定量研究為導向,不能適應經濟社會不斷變化的需求。GRIP著眼于研究生培養的多樣化需求,在注重評估學術能力的同時,考慮用人單位的現實需求。傳統的評估方式更注重程序的規范化與指標的可操作性,GRIP定位于學生能力的提高,旨在完善研究生教育體系。很多參與研究生教育評估與提升計劃的教職工和學生認為,評估技巧與專業知識有助于他們科學合理地制定職業生涯規劃。[14]通過參與評估,研究生能夠更加清晰地了解社會發展所需的職業技能要求,在獲得評估反饋信息的同時,反思自身的不足,為將來的就業做好準備。

(二)研究生教育項目:從研究能力到實踐能力

在新興的全球格局背景下,高校傳統的學術課程體系已經不能完全適應經濟發展的變化。為滿足勞動力市場的需求,學校和相關利益主體創辦了一些職業性的碩士項目,從以往側重于藝術與科學知識向注重職業教育轉變,其課程設置與培訓內容都是直接面向在產業界領域工作的人員,將理論研究的知識與實踐、工作技能結合起來,學生可以通過項目活動培養人際交往、溝通合作與管理等技能,增強適應就業市場的競爭力。項目在滿足用人單位需求的同時迅速發展起來,由佐治亞理工學院和埃默里大學聯合創辦的“TI:GRE”項目就是為了滿足社會對跨學科、應用性人才的需求,讓小組內的研究生依據本人的專業知識背景對創業項目作評估,參與技術成果的研發與商業化的全過程,[15]旨在提高其成員的創新創業意識與能力,滿足用人單位對復合型人才的需求。此外,美國研究生院委員會推出“培養未來教師”(PFF)項目,旨在將傳統注重研究能力培養的教育模式轉變為提升實踐能力。PFF使學生在開始其職業生涯時不再手足無措,知道如何去規劃他們的職業生涯,在就業市場中,甚至比他們的同輩們更具有優勢。[16]

(三)研究生導師職責:從學業指導向就業指導擴張

美國研究生導師的主要職責是通過教學、探討、合作研究等方式進行學術性指導,培養學生的科研能力。隨著時代的變化,傳統的學術人才培養模式已經不能應對21世紀面臨的挑戰,美國研究生導師職責范圍也由學業指導向就業指導擴張。美國“博士畢業十年后”調查表明,雖然有很多博士在非學術界就業,但教師在博士生培養過程中更傾向于鼓勵學生從事學術研究工作,少部分教師鼓勵學生既到學術界也到非學術界就業。[17]一方面,他們不了解非學術領域的職業信息與就業機會。另一方面,傳統理念的束縛與就業考核指標的忽視,導師缺乏對學生就業指導的關注,使得學生在校攻讀學位時學術訓練有余而職業導向不足。近年來,越來越多的研究生畢業后選擇在產業界工作,但有很多畢業生將面臨嚴峻的就業市場。美國呼吁高校應加強對學生的職業技能培訓,尤其是充分發揮導師對學生就業指導的作用,讓學生在校時就能接受適當的職業訓練與明晰未來職業道路。

(四)政府資助范圍演變:增加財政支持的同時,創造更多就業機會

研究生教育的培養須適應時代發展的需求,美國聯邦政府對研究生教育資助的政策也應隨之調整。2007年通過的《美國競爭法》,核心精神就是要大幅度增加科研投資,集中于物質科學和工程學領域。[18]《前進之路》與《職場之路》也表明美國政府已經為研究生教育及其相關機構的設立提供了大力的財政支持。政府發布了一系列重要報告與相關法案,旨在強調研究生教育培養高技能勞動力的重要性;在考查了勞動力市場需求的基礎上,為研究生提供相應的就業指導與職業培訓;通過設立相關項目,促進學生職業技能的提升。美國聯邦政府創建的TRIO項目,支持高校通過研究與學術活動等項目來為學生攻讀高級學位做準備。美國研究生教育的優勢主要來自其包括職業發展教育的碩士教育,而博士生教育的職業發展欠缺。世界各國已意識到這一缺陷,政府開始采取有效措施,英國“履歷表”項目是最為典型,以職業技能培養為導向,支持博士生為非學術領域的工作做好準備。美國政府也正在盡一切力量朝著這個方向努力,在新的博士生培訓項目中更注重職業發展活動。

(五)研究生院與本科院校的關系走向:密切互動,協同探索

研究生教育的改革與實踐“牽一發而動全身”,需要研究生院、本科院校、用人單位、政府等全方位參與的協同探索。為保持研究生院和職業生涯道路的暢通,就意味著必須把本科教育與研究生教育緊密地聯系在一起,現有的研究生教育項目注重挖掘那些有潛力的、優秀的、具備創新能力的本科生。美國很多項目通過研究生院與本科院校相互合作,為學生提供培訓的機會。如院校合作委員會通過其暑期研究機會(SROP)為眾多學生提供了實踐場所與研究機會。其他高校也相繼為本科生提供了項目研究的機會。本科生起先是作為“合法的邊緣參與者”,研究生與教授致力于幫助這些本科生盡早確立自己的學術與職業目標,培養學術與職業技能。現今,在研究生教育發展的過程中,越來越多的優秀項目旨在挖掘有潛力攻讀研究生的本科生。由馬里蘭大學負責開發的麥耶霍夫學者項目就是個成果范例,這個項目一直以來都是吸引少數優秀研究生的重要渠道。由此可見,美國研究生院與本科院校密切互動、協同探索,共同推動研究生教育的發展。

(六)校企關系走向:研究生院與用人單位逐漸建立良性合作機制

知識經濟時代推動了高校與用人單位之間的密切互動。隨著經濟社會的發展與企業產業結構的升級,用人單位對高技能勞動力的需求越來越迫切。與此同時,美國研究生就業市場發生了重大變化,很多高學歷者選擇在產業界就業。這就使得高校與用人單位的合作成為時代發展的必要趨勢。一方面,用人單位通過對大學應屆畢業生的表現進行評估,向學校反饋畢業生就業所需的技能等相關信息,幫助學校進一步完善研究生培養方案。另一方面,用人單位在為研究生提供就業實習崗位與實踐機會方面采取有力的措施,這不僅為高校的研究生教育提供了一定的幫助,也為本單位培養了高層次人才。此外,用人單位在加強研究生職業技能培訓的同時,還為高校教師提供進入自己單位學習、工作的機會,旨在提高研究生教師的就業指導能力。用人單位還積極鼓勵員工追求更高級學位,以更新員工的知識結構。在未來的美國研究生教育發展過程中,高校與用人單位還將進一步加強與擴大合作關系,實現互惠互利、相輔相成的良性合作機制。

綜上所述,在知識型經濟時代,隨著學生學術期望值、雇主用人需求、學生就業領域選擇的轉向,美國研究生教育在評估中更注重研究生能力的發展,研究生導師的職責從學術指導向就業指導與服務擴張,政府在加強對研究生教育資助的同時,為研究生提供大量就業機會。美國研究生教育的發展不僅僅是研究生院的職責,而是貫穿整個教育體系,這就需要研究生院加強與本科院系的聯系,將本科院系作為選拔有潛力學生的優質生源基地。與此同時,研究生院還需與產業界建立長期的良性合作機制(見圖2)。在多方通力合作的基礎上,為美國研究生從研究生院走向職場開辟全新的暢通之路。

圖2 美國研究生從研究生院走向職場的前進之路

三、對我國研究生教育發展的啟示

當今世界,美國作為經濟與科技創新領域的領導者,正得益于其優質的研究生教育體系。然而,美國研究生教育未來委員會卻指出,美國研究生教育體系與優勢地位正面臨嚴重的威脅,還存在著很多薄弱環節亟待解決。為此,美國研究生教育出現了一些重大變化,這為我國研究生教育的改革與實踐提供一定的借鑒意義。

(一)加強教育智庫建設,從國家戰略高度重視研究生教育

美國高度重視研究生教育,其強大的教育智庫為研究生教育的改革與發展提供了重要的思想保障與明確的目標導向。為確保美國在未來世界經濟體系中的持續繁榮,強化研究生教育智庫在教育改革與實踐中發揮有力的指引作用,美國對于研究生教育發展中潛在的問題與威脅做了深度分析,發布了一系列報告,從而推動了研究生教育的發展。在我國,研究生教育擔負著培養高層次專門人才和發展現代科學技術的雙重任務,是國家教育的精華,在經濟發展和科技進步中具有至關重要的地位。[19]近年來,我國加強了教育智庫的建設工作,為教育教學改革與實踐做出了重大貢獻。然而,相比較而言,我國的教育智庫發展存在制度還不夠完善、智庫的影響力不夠、提供的建議政策可操作性不強等問題。美國的教育智庫知名度高、聲譽好,且在社會上的影響力廣泛,其發布的報告將會引起全社會的廣泛關注。而我國的教育智庫著重于理論方面的研究,多以學術論文的形式呈現,受眾面小,只能供一些專業人士參考,并不足以引起廣大民眾的重視。針對這些問題,應該深入剖析其中的原因,逐一尋找有效的解決方案。我國還應該繼續加強教育智庫建設,彌補研究的不足,走出獨樹一幟的道路。

(二)“輸入”環節:錄取標準多元化,選拔優秀人才

學生群體的差異性有利于促進學術交流與合作、增進不同文化之間的理解、開拓學生的視野與培育學生的創新精神。美國求學深造的高學歷群體逐漸呈現多元化的發展趨勢。許多著名大學在“輸入環節”(即研究生的入學招生工作)鼓勵本校的本科畢業生向外校申請攻讀研究生,而自己更多地錄取其它大學的本科畢業生。[20]隨著知識經濟時代的發展,國際生源的競爭也日益激烈,為了能繼續保持吸引國際學生的優勢,美國更加注重研究生教育的提升。近年來,我國高校在國際生源的競爭中展開了強烈的攻勢,業已獲得了良好的效果。為了吸引與培養創新型人才,我國在研究生招生與選拔機制中,實施了招生推薦免試制度,為高校選拔了優秀的人才。但在具體的實施過程中,推免生的生源流動極不平衡,基本上在層次、地區相同的高校之間流動,而中西部地區生源流動人數極少。如何招收更加多元化的學生群體,如何選拔更具綜合素質能力的學生,是當今完善我國研究生招生選拔機制的重點工作。

(三)“輸出”環節:加強就業指導與服務,提高創業意識

在“輸入”環節的招生選拔機制中挑選適合進一步求學深造且具創新能力的學生的同時,還需在“輸出”環節(即研究生的就業指導與服務工作)下足功夫。我國高校應進一步完善就業指導機制,幫助畢業生找到適合自己的工作。首先,要幫助學生拓寬就業選擇。很多研究生在入學時存在著一些錯誤理念,諸如高學歷一定要在高校等學術界領域工作,且將目光牢牢鎖定在狹窄的工作領域內,容易增加未來就業的風險。高校應在研究生就業早期努力改變學生的傳統思想觀念,讓學生了解各個工作領域的職業性質,提高學生創新創業意識。其次,大學應加強與社會各界的聯系,尋求多種教育資助渠道。最后,大學應積極培育未來師資力量,加強教師的職業觀念,充分發揮教師在學生就業指導過程中的責任。

(四)雙向合作:構建校企新型合作伙伴關系,滿足就業市場需求

美國大學與產業界的聯系緊密,通過建立一種與產業界合作的模式,在研究生教育領域培養未來企業家,如斯坦福大學設立了“全球氣候和能量研究計劃”,使大學專家和企業專家進行合作,開展基礎性、商業性和技術性的研究。[21]這都為了讓學生能夠更好地適應就業市場的競爭。隨著高等教育大眾化向縱深發展,我國研究生教育無論在數量還是規模上都獲得了空前的大發展。2014年,研究生招生62.13萬人,比上年增加0.99萬人,增長1.63%,在學研究生184.77萬人,比上年增加5.37萬人,增長3.00%,在學博士生31.27萬人,在學碩士生153.50萬人。[22]然而,這并不能完全滿足經濟社會迅速發展對高層次人才的迫切需求。我國研究生教育必須拓寬新的渠道,加強大學與產業界的新型伙伴關系,這將成為我國研究生教育改革創新與未來發展的重要環節。應正確認識大學與產業界的關系,建立完善的雙向合作機制,讓大學與產業界共同擔負起研究生教育的重任,加強研究生的軟技能的培養,增強研究生在未來就業市場的競爭力與適應性。

[1]NationalCenter for Education Statistics(NCES).Digest of Education Statistics2013.NCES-2015-011.[EB/OL]http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/tables/dt13_318.10.asp?referrer=report.

[2]National Commission on Excellence in education.A Nation at risk:The Imperative for Educational Reform[R].Washington,DC:U.S.Department of Education,1983.

[3]Committee on Science,Engineering,and Public Policy:Reshaping the Graduate Education of Scientists and Engineers[R].National Academy Press,Washington,D.C.1995.

[4]The CouncilofGraduate School.NDEA21:A Renewed Commitment To Graduate Education[EB/OL].http://www.cgsnet.org/portals/0/pdf/NDEA21RevNov05.pdf.

[5]The Council of Graduate School.The Backbone of American Competitiveness and Innovation[R].Washington,DC,2007.

[6]WENDLER B,BRIDGEMAN B,Cline F,et al.The Path Forward:The Future of Graduate Education in the United States[R].Princeton,NJ:Educational Testing Service,2010.

[7]CARNEVALE A P,STROHL J,Melton M.What’s it worth? The economic value of majors[EB/OL].http://www.9.georgetown.edu/grad/gppi/hpi/cew/pdfs/whatsitworth-complete.pdf.

[8]CARNEVALE,A.P.,CHEAH,B.and STROHL,J.Hard times,unemployment,majors and earnings:Not all college degrees are created equal[EB/OL].http:www9.georgetown.edu/grad/gppi/hpi/cew/pdfs/Unemployment.Final.update1.pdf.

[9]WENDLER B,BRIDGEMAN B,Cline F,et al.Pathways Through Graduate School and into Careers[R].Princeton,NJ: Educational Testing Service,2012.

[10]Martin Trow.Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education[M].Carnegie Commission on Higher,1973.

[11]Bureau of Labor Statistics.(2015).The Employment Situation-October 2015[EB/OL].http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf.

[12]Bureau of Labor Statistics(2011).Occupational employment statistics survey[EB/OL].http://www.bls.gov/spotlight/2015/long-termunemployment/pdf/long-term-unemployment.pdf.

[13]饒燕婷.挑戰與變革:20世紀90年代以來英國博士生教育的改革動向[J].學位與研究生教育,2010,(3).

[14]Leah Hakkola,Jean A.King.A Developmental Approach to Graduate Education Review:A New Take on a Traditional Process [R].Published online:02 August 2015.

[15]周文輝,陸曉雨.“TI:GRE項目”——美國跨學科培養研究生的新探索[J].江蘇高教,2014,(1).

[16]楊春艷,王晨.21世紀以來歐美研究生教育改革新趨勢[J].學位與研究生教育,2010,(9).

[17]顧劍秀,羅英姿.美國博士職業發展——基于三次畢業博士職業發展調查的分析[J].外國教育研究,2015,(4).

[18]趙可,袁本濤.美國聯邦政府研究生資助政策的歷史考察[J].清華大學教育研究,2009,(2).

[19]鄭小霞,我國研究生教育評估改革研究[J].中國高等教育評估,2010,(3).

[20]索昭昭.研究生招生考試制度的國際比較與借鑒[D].甘肅:蘭州大學,2008.

[21]白華.新世紀美國研究生教育面臨的挑戰及其對策[J].比較教育研究,2008,(11).

[22]教育部.2014年全國教育事業發展統計公報[N].中國教育報,2015-07-31.

魏芳芳/安徽大學高等教育研究所碩士研究生

馮永剛)