淺談區域發展協同機制的構建

方金生+許信旺

【摘要】區域協同發展是社會進步的重要標志,也是國家“五位一體”總體布局的建設目標。應以科學發展觀為統領,在全面分析經濟、社會、環境三者關系的基礎上,加強頂層設計,實行動態監管,建立長效機制,制定衡量標準,統籌協調、整體推進,創新體制和機制,保障區域“五位一體”協同發展目標的真正實現。

【關鍵詞】區域 ?協同發展 ?機制

當前,社會經濟快速發展、人口迅速增長、城市化進程不斷加快,產生環境污染、資源短缺、生態破壞、人口膨脹等諸多問題,嚴重影響了人類的生存與發展。基于此,黨的十八大提出了“五位一體”總體布局,將生態文明建設融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設的各個方面及其全過程,以實現經濟社會全面、協調、可持續發展。十八屆三中全會提出“用制度保護生態環境”;2015年兩會期間,習近平總書記指出,“要像保護眼睛一樣保護生態環境,像對待生命一樣對待生態環境”;李克強總理在政府工作報告中指出,“環境污染是民生之患、民心之痛”。這一系列決議及黨和國家領導人的講話精神,為環境的保護和生態文明建設提供了動力,指明了方向。

“五位一體”總體布局是一種辯證的思想,五大建設之間聯系緊密,相輔相成、相互依存、相互促進。其中,經濟建設是根本,政治建設是保障,文化建設是靈魂,社會建設是條件,生態文明建設是基礎。“五位一體”總體布局的實施是一項復雜的系統工程,需協調推進,不能顧此失彼,要在充分考慮生態系統的整體性、結構性、功能性特征及其與經濟、社會、政治、文化體系之間互動關系的基礎上,建立一套科學、更加強調均衡、可持續和以人為本的發展機制,實現“五位一體”的建設目標。

一、協同發展的涵義

協同學(Synergetics)是由德國物理學家赫爾曼·哈肯(H.Haken)上世紀七十年代提出的現代橫斷學科,用于研究復合系統內的各個子系統如何通過協同作用,形成時間、空間或時間-空間的有序結構,被譽為20世紀的前沿理論之一。

協同發展,即協調(協作)同步發展,是系統和系統內部要素之間在和諧一致和良性互動的基礎上,由混沌狀態蛻變為有序狀態、簡單蛻變到復雜、低級有序蛻變到高級有序的過程。將協同學的理論、思想引入區域發展的研究與實踐過程中,所賦予的協同發展基本含義與內容是:構成區域發展的社會、經濟、生態等各子系統,必須協調同步地向前發展,既不偏廢又不偏重某單個子系統的發展,避免出現系統發展的不均衡性。

二、區域協同發展系統的構成

協同學理論指出,構成復雜系統的各子系統之間的協同作用是促使系統實現自組織的最主要力量。區域的協同發展突出體現在區域的經濟、社會、環境各個子系統在發展中相互協調程度,是三者共同作用的結果。經濟發展是區域協同發展的核心所在,是改善區域經濟狀況和提高民眾福利水平的根本手段,是區域實現可持續發展的推動力;社會進步是區域協同發展的目標,必須在實現社會公平、穩定和安全的前提下,改善人們的生活質量,提高人們的健康水平,以實現社會的全面進步,社會進步同時也突出反映了區域可持續發展的保障能力,體現區域社會發展目標的多樣性和平衡性;自然環境是區域協同發展的條件,在區域發展戰略的制定中,必須堅持可持續發展的理念,高度重視資源環境對發展的承載力,有效保護和合理開發利用資源,提倡清潔生產和高效資源利用,節約使用各類資源尤其是不可再生資源,以保證自然環境發展的可持續性,提高其對可持續發展的支撐能力。

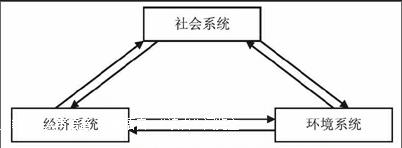

在可持續發展背景下,只有全面分析經濟、社會、環境三者之間的關系,厘清思路,權衡最佳方案,才能使經濟增長與社會發展、環境進化和諧統一,實現整體上的良性循環。經濟系統、社會系統和環境系統是辯證統一的,在同一目標的前提下,是一個有機的統一體(如圖1所示)。

圖1 社會、經濟、環境系統相互關系圖

社會進步-經濟發展的協同關系:第一,人能主觀能動地決定經濟發展進程,其數量、規模和素質對經濟發展水平具有重大的影響。第二,經濟水平高低直接影響社會生活水平和社會穩定性。

經濟發展-自然環境的協同關系:第一,發展經濟帶來環境問題,資源開發持續進行,產生經濟效益的同時向環境中排放三廢,若超過環境的承載力,環境質量將下降;但經濟的發展又可以創造大量的物質財富,為解決環境問題提供必要的物質基礎,如提高環保技術、控制污染排放可使環境質量提高。第二,環境質量的優劣是決定經濟發展水平的因素之一,嚴重的環境污染和破壞會反過來影響經濟的健康和可持續發展。

自然環境-社會進步的協同關系:第一,環境為人類提供生存空間,是社會發展的基礎因素之一。隨著社會人口爆炸增長,所面臨對物質和資源的需求的不斷增加,對環境的需求就高。第二,社會發展進程中,隨著人口素質的提高,環境保護意識越強,對環境質量要求越高。

當今世界環境問題普遍存在,就是由于人類的經濟活動和社會活動造成的。環境保護與促進經濟和社會發展是相互聯系、相互制約、相互促進的,必須協同發展。區域協同發展的著眼點就在于尋找經濟、社會和環境的最佳平衡點,實現經濟發展、社會進步和環境友好的統一。

三、區域協同發展的實現機制

區域的協同發展需要創新的體制和機制作為保障,因此,應以科學發展觀為統領,將行之有效的措施進行補充、完善,上升到制度層面,構建一個與社會主義市場經濟體制相適應、相對穩定的體制機制。

(一)區域協同發展的頂層設計機制

正所謂“不謀全局者不足謀一域,不謀萬世者不足謀一時”,對區域建設發展進行頂層設計是區域協同發展的關鍵。區域協同發展是一項復雜的系統工程,涉及政治、經濟、社會、文化、生態等多個領域,各個領域之間的關聯性、耦合性要求非常高,任何一個領域的改革與發展都會牽制或帶動其他領域,同時也需要其他領域的密切配合,若僅僅是某一個領域單兵突進,沒有其他領域的協同配合,就難以取得實質性的效果。頂層設計就是要從區域建設與發展的整體出發,統籌謀劃,從政治、經濟、社會、文化、生態等方面整體推進,加強協調配合,產生共振效果,使效應最大化。

在頂層設計中,應正確處理整體推進與重點突破的關系。強調整體推進并非是要平均用力、齊頭并進,而是要在不同階段、不同領域,抓住重點、突破難點、找準關鍵點,以點帶面,帶動全面發展。正所謂“一子落而滿盤活”,深入研究各領域的關聯性和耦合性,科學把握戰略重點、優先順序、主攻方向。

(二)區域協同發展的動態監管機制

區域協同發展既是一個目標,又是一個動態復雜的發展過程,受區域社會、經濟、環境等定量的因素影響外,還受到區域自然特性、地理區位、政策、網絡空間通達性以及區域外部環境等諸多定性的因素影響。為杜絕“放責不放權”及扯皮推諉現象出現,規范政府權力運行。一是應遵循“職權法定、權責對等、公開透明、便民高效”的原則,在明確政府的職權邊界、編制權力清單基礎上,建立權力運行監督管理機制,制定具體的監管細則,對監管的主體、客體、內容、方式、方法、程序以及目的要求進行明確;二是加強事中事后監管,實行行政執法公示制度和政府權力運行電子監察,推進政府權力運行信息互通共享,拓寬社會公眾參與政府權力運行監督的渠道,制定政府權力清單動態調整辦法,根據制度推行后的效果和實際工作需求,定期對權力清單及其制度進行修改、調整并發布,為推進依法行政提供有力保障。

(三)區域協同發展的長效機制

區域協同發展是一項復雜的系統工程,必須堅持科學性、系統性和可行性相統一,構建長效機制。長效機制的建立,制度的制定是基礎,制度的實施是關鍵。

首先,要梳理完善現有制度,實踐檢驗行之有效的規章制度,要長期堅持并堅決予以貫徹落實。特別是要適應新時期的新要求,強化發展理念,使生態文明建設的理念融入區域發展規劃和制度建設中,以實現區域產業布局的協調、優勢互補、資源整合及環境同治。不適應新形勢、新任務、新要求的規章制度,抓緊修訂完善。其次,研究建立新的制度規定。堅持糾建并舉,一邊抓整治,一邊抓建章立制,從地區、部門與行業的實際出發,將好的經驗做法及時上升為制度規范。在新的規章制度組成中,要建立部門磋商機制,可以采用上級主管部門或政府部門分管人主持下的部門聯席會議的形式進行,促進部門間工作的協調。第三,要強化制度執行力。“有制度不執行,比沒有制度危害還要大”。制度一經形成,就要嚴格遵守,堅持制度面前人人平等、執行制度沒有例外。要用嚴明的制度、嚴格的執行、嚴密的監督,維護制度的嚴肅性和權威性,堅持用制度管人、管事、管權。第四,加強生態環境理念的宣傳與監督,充分利用公眾、媒體,呼吁全民參與,建立多元化的生態文明體系。最終形成結構合理、關系協調、程序嚴密、執行順暢的制度體系和工作機制,以求真務實、改革創新的精神建立區域協同發展的長效機制。

(四)區域協同發展的標準衡量機制

區域協同發展涉及諸多領域,注重經濟、社會、資源、環境等方面的協作、同步發展,應基于區域資源、社會、經濟現狀,依據發展目標,統籌考慮。為衡量區域協同發展狀態及水平,需要構建評價標準體系,以指導實際工作的開展。評價標準體系的建立應遵循以下原則:一是全面性,在區域協同發展中,經濟發展是目標,社會條件是基礎,資源是保障,環境是條件,結合區域協同發展日益復雜、社會需求日益豐富等狀況,拓展其發展內容及要求,在評價標準體系的構建中融入更多的時代氣息;二是階段性,準確把握區域協同發展各個階段的特征及趨勢,不斷豐富促進區域協同發展的內涵,黨的十八大提出的建設中國特色社會主義市場經濟、民主政治、先進文化、和諧社會、生態文明“五位一體”的總體布局的實施需要分層次、分領域、分階段、分步驟進行,在評價標準體系的構建中融入階段性目標;三是定量化,任何事物都具有質與量的兩種規定性,是質與量的辯證統一,在評價標準體系的構建中應盡可能采用定量化指標,以便于測算和分析,準確反映區域發展的協同程度與水平,并能根據實際的評價結果,分析各組成系統的薄弱環節、存在的問題及產生的原因,從而找出工作的著力點,為政策的調整提供科學依據。

(五)區域協同發展的耦合機制

耦合(Coupling)是指兩個或兩個以上的系統之間存在的緊密配合與相互影響現象,這種配合與影響是通過各子系統的相互作用而形成的,是一種彼此依賴、彼此協調、彼此促進的動態關聯關系。

我國地域遼闊,地區差異大,區域特色明顯,地方政府為了創造地方的經濟效益,傾向于在各自區域內建立廣而全的產業結構體系,并采用行政手段、經濟手段和法律手段進行市場封鎖,形成產業重復布局,造成資源浪費。目前,構建促使區域內都能受益的協同機制的關鍵是突破行政界限,主要模式是經濟、空間和制度的協調,其中,空間是前提,經濟是核心,制度是保障,政府是催化劑。

不同區域的產業優勢各有不同,區域的協同發展,必須保證不同功能、不同規模等級序列空間形態的同步性和共存性,即最大限度地結合各自的“比較優勢”與區域間的“產業優勢互補”,形成合理的區域分工和產業互補效應。各級政府主動“解鈴”,轉變職能,推動區域間及區域內各產業部門開展多種層次、多種方式的協作;以積聚效益與規模效應為未來發展的指導思想,找準各地資源優勢,依照市場競爭力在不同的層次上對資源和要素進行重新整合,以新組合的地域單元推動經濟更好、更快地發展,實現互利共贏,共同發展;創新產業規模,發揮資源優勢,發展有較強市場競爭力的特色優勢產業,在耦合機制作用下,充分發揮區域差異與功能協同的整體效應,實現區域社會經濟融合、互動、協調發展。

參考文獻

[1]Haken H Synergetics.Instruction and Advanced Topics [M].3nd.Berlin:Springer,2004:24-45.

[2]黎鵬.可持續發展的創新戰略——協同發展[J].科技進步與對策,2001(8):23—24.

[3]牛文元,等.中國城市發展報告(2001—2002)[M].北京:西苑出版社,2003:242-249.

[4]蘇振民,林炳耀.城市可持續發展度及其相態的量化分析[J].地域研究與開發,2006,(1):10-12.

[5]董明輝,魏曉.區域農業可持續發展度評價——以環洞庭湖區為例[J].經濟地理:2008,28(3):479-482.

[6]羅慧,趙海峰,賀浩等.區域環境可持續發展度的評價體系及計算——以榆林市為例[J].干旱地區農業研究,2007,25(2):167-174.

[7]李勇.區域產業耦合機制研究[J].商業經濟,2010(10):31-34.

[8]高明,李勇.黑龍江省區域產業耦合機制及實證研究[J].東北農業大學學報(社會科學版),2010,8(4):5-9.

[9]萬興亞.政府促進區域協調發展的依據研究[J].吉林師范大學學報(人文社會科學版),2010,38(4):71-74.

[10]徐艷,武友德,等.邊疆民族省份區域系統協調時空格局及發展機制——以云南省為例[J].經濟地理,2010,30(9):1428—1435.

[11]佟寶全,陳才,等.蒙東地區與東北三省區域整合研究[J].地理科學,2006,26(2):129—136.

[12]石霞,馬濤.區域協調發展意味著什么[J].中國經濟周刊,2007(3):40-41.

[13]周翠儉.新型城鎮化二次集聚與區域發展耦合機制分析[J].中國經貿導刊,2015(24):57-58.

基金項目:安徽省2015年度高校人文社科重點項目,項目名稱:區域建設協同發展綜合度研究及評價體系的構建,項目編號:SK2015A713。

作者簡介:方金生(1972-),男,漢,安徽樅陽人,教授,碩士,研究方向:環境科學。