江山教我圖——關山月《山村躍進圖》初探

陳俊宇

江山教我圖——關山月《山村躍進圖》初探

陳俊宇

“江山教我圖”①一語是關山月先生集唐人詩中的一聯,在關山月這一代由民國進入新中國的藝術家心中,這“江山”除了指喻地理意義的中華大地之外,恐怕更重要的是指新中國成立后不無理想主義色澤的社會共同體,而“教”并不僅是教正的意思,也富含教導之意,由于特殊的時代情景,特別是1949年后新中國畫的形成和建構的過程,意味著20世紀中國繪畫的發展因民族國家的成立而產生前所未有的現代性轉變,如何更好地去探討和理解這一特定時期美術史的過程與內涵,尤其是對新中國成立17年中新中國畫發展與建構的梳理,相信會給我們豐富的啟示。因此,本文以1957至1958年關山月所創作的《山村躍進圖》為例,探討在時代變革中,一個畫家如何介入現實從而豐富和發展自己的繪畫話語體系。

新中國成立初期,中國畫家們接受新的文藝準則,開始了新中國畫的探討,這一時期的作品既記錄了中國社會政治結構和文化生活的變化,也意味著中國美術發展中某種趣味、語言和風格的變遷,尤其是經歷了時代變遷的洗禮,這一代美術家的慎思篤行,在特殊的歷史條件下收獲了藝術創作的業績。關山月和他那一代藝術家一樣,在紛至沓來的政治時局和錯綜復雜的時代際遇中度過了新中國成立之初的17年,關山月究竟如何看待自身所處的那個世界?對這一時期,他有過一個簡短而扼要的回顧:

“這十七年,我曾在華南人民文藝學院當過總務主任。在三年土改運動中一直充任人民法庭副庭長。在美專,我參加了領導和教學工作。社會活動一向比較多。1955年我隨團赴朝慰問中國人民志愿軍;1956年出訪過波蘭;1959年為近百年中國畫展覽在國外舉行,到法國、瑞士、比利時、荷蘭跑了半年;由于我爭取參加教學實踐,和同學們一道下鄉下廠實習總少不了我,曾先后到湖南醴陵,登南岳,入武鋼,去河南信陽南灣水庫工地勞動和寫生;1957年隨武漢高教系統參觀團赴鄂北訪問李大貴發動的山區水利建設;1958年到廣東新會參加公社化運動;1960年訪問井岡山及江西蘇區,同年與廣州美院同學們參加湛江的堵海勞動;1961年和傅抱石一起訪問東北三省;1962年到潮汕去,到南澳島去;1964年去過山西大寨,度雁門關,登北岳恒山;1965年參加農村四清運動,直至‘文化大革命’來臨。這十七年,對我們的國家來說,是要基本完成社會主義改造的七年加上開始全面建設社會主義的十年,在我個人身上,同樣也反映為改造舊思想、投身新建設的歷史過程。其間盡管受過極左的路線和思潮的干擾和影響,但生活長河這重要的一段主流卻洶涌澎湃地沖刷和推動著我,使我這顆水珠跟隨著大江東去,投進了大海的洪濤中。”②

在這兒我們不難看到,關氏對于新中國畫的建構基于其個人社會生活的經歷和關注所在,這是時代的一個內在轉向。回顧新中國成立之初,許多傳統型的國畫家開始學習從傳統的氣息走進生活中,盡管結合現實題材創作了一批新式國畫,但那些過去畫傳統的畫家盡管努力過,還不可能駕輕就熟地運用傳統中國畫的筆墨與具體的社會建設形成一種同構關系,因而從某個角度說,新中國成立之初的那一場中國畫變革承擔的不僅僅是歷史意義的變化,新中國的變化也為中國畫的語匯范圍的擴大和新詞語的建構提供了新的視覺資源。在新生活的現代情景中面前地表現出高超繪畫技巧水平的中國畫家,關氏無疑是極其出色的一位。早在民國初,關氏就以擅長描繪“器物山水”著稱,這不能不讓人聯想到其師高劍父,高氏在民國初期就致力于把一些按照慣例不能入畫的新事物如汽車、飛機、坦克、電線桿等納入表現素材中,以增強作品的時代感。高氏的“示范”作用對關氏致力于現代中國畫形態的探索無疑產生了積極的影響,也深諳其中得失。但高氏加強對現實“器物”入畫的動機是基于針對傳統意義的一種“革命”行為,不無實驗意義,故有奇崛而夾生之感,而關氏在新時期對新生事物的描繪無論在內涵上還是技巧上都比其師走得要更遠和更為圓熟,這是一個時代際遇所然:1950至1953年關山月因參加土改鮮少中國畫創作面世。用他的話說:“放下了畫筆達三年之久,甚至暫時和藝術絕了緣,希望能全心全意地投入土改斗爭。”③但在這一時期,由于政府大力倡導連環畫、年畫的創作,他也勉力于年畫和連環畫創作,隨著形勢完成了連環畫創作《歐秀妹義擒匪夫》、富于年畫色彩的《農村的早晨》(見彩頁)等作品,這是他帶學生赴廣東寶安、云浮參加土改運動時完成的,但也就是身處農村三年的時光里,讓他在親近自然、認識社會的契機中得以重塑和鞏固自己的藝術素養,在這一時期他繪畫的敘事能力無疑得到了錘煉和濡養。1954年正是藝術創作和藝術批評方面相互結合、相互促進的良好局面,尤其是“國畫創作接受遺產問題”論辯,在美術界重新思考民族繪畫發展的背景下應運而生,這也是關山月在進入新時期后創作高峰的一年,他創作了《新開發的公路》(見彩頁),在此作中展現了作者在新的現代生活圖景面前靈活自如運用的技巧能力,駕輕就熟地運用傳統中國畫的筆墨與社會主義建設形成一種同構關系,此作曾入選1955年“第二屆全國美術展覽會”,同時發表于《人民畫報》,標志著關氏在新中國成立后中國畫壇的亮相。1954至1956年則因當時文化藝術界一面倒引進蘇聯美術模式,美術界因傳統“中國畫不科學”從而質疑中國畫是否能夠反映現實社會,因而提出“用科學寫實的方法來整理國畫”,成為當時美術界關注的論題,關山月坦然應對,其一度活躍的對景寫生活動可視為對中國畫的質疑——等于給年輕的畫家提供了一種思辨與實踐的機緣:繪畫民族性的較量意識和技巧轉向的可能,如1954年12月關山月在北京頤和園等地寫生,以及1956年關山月作為中國畫家代表的波蘭一行,這時期作品大多運用寫實語言和透視關系來表現其所見到的現實世界,尤其是對于現代題材表現出精確而細膩的描繪,可以見到關氏的藝術實踐伴隨著時代一系列重大變革,認知水平也不斷提高,對于時代產生的各種新變,正如他的印語中有“適我無非新”之言,關山月也正是通過自己的實踐來應對、表達對時代、對中國畫的質疑,這種實踐擴大了畫家的表現視野,更好地圓熟和豐滿了自己的繪畫語言,從而也增大了自己中國畫實踐的含量。

從1950至1957年,新中國畫的發展隨著時局的變化呈現出思潮動態的復雜性,而關山月并沒有迷失其中,他的藝術實踐隨著其探求與積淀一直表現出極大的活力,完成于1958年的《山村躍進圖》(31cm×1529cm)長卷正是體現這一時期關氏山水畫藝術的成就所在,此作在遵循傳統山水畫藝術語匯的同時又融社會建設與變革的時代景觀為一體,兩者恰如其分地綜合交匯,標志著關山月在駕馭繪畫語言和表達水平上的進一步提升。如果說《新開發的公路》代表著關氏已初窺新中國畫創作的堂奧的話,那么《山村躍進圖》長卷則意味著關氏完成了個人新時期中國畫創作的趣味和奧妙,并以此展現其藝術趣味的深度和表現社會生活的廣度。

《山村躍進圖》創作于一個特殊的時期:

“‘文化大革命’前,我主要是搞學校行政領導兼中國畫的教學工作,創作在當時僅是‘業余’。我在1957年參觀了鄂北山區水利建設回來之后,就按捺不住要反映這個有意義的新題材。因為素材太豐富,不易概括,只好采用長卷這一傳統形式表現。我要畫的是《山村躍進圖》,長達十米以上,花了三個多月的時間才畫成。當時美術院校的極左思潮的表現之一,是批判教學人員兼搞點創作為‘不務正業’。因此,我畫《山村躍進圖》,也不敢理直氣壯、明目張膽地畫,只能利用星期天,或每天晚上和午休時間來搞。這張畫是在別人的閑言冷語中用自己的‘三余’時間畫成的。”④

顯然,依文中交代,《山村躍進圖》的創作動機是一個很具體的創作契機:1957年隨武漢高教系統參觀團赴鄂北訪問李大貴發動的山區水利建設。但我們不禁要提問,這次山區水利建設訪問中,是什么令關山月有所觸動,以至于投入極大精力和熱情去完成此作。為了能更清晰地理解這幅作品,有必要梳理相關的歷史背景:新華社武漢1958年2月4日發布題為《李大貴引水上山記》(圖3)報道:

湖北省均縣特等勞動模范李大貴帶動群眾把河水引上山坡的英雄事跡,現在已傳遍了湖北省各地農村。李大貴是共產黨員,今年四十多歲,湖北省均縣明星農業社第一社社主任,也是湖北省第一個把河水引上山的人。由于他的這個創舉,這個社幾年來已經修了十二條引水上山的渠道,將六百多畝旱地改成了水田,使這個社的生產面貌發生了根本變化。

李大貴所在的李家灣,是“灣前河灘,灣后荒山,不干就淹”的黃土崗地。新中國成立前,全灣只有一畝多水田,當地農民全靠吃紅薯和瓜菜度日。農民曾這樣描繪當年的生活:“早上梆梆(切紅薯),中午靠水樁(蒸紅薯),晚飯換下頓,還是紅薯湯。”新中國成立后,這個灣的農業生產雖然有了發展,但生活上仍然是半年紅薯半年雜糧。1951年,李家灣組織了互助組,才陸續把十五畝旱地改成水田,每畝水田收獲稻谷701斤,農民們才能吃上一點大米飯。1954年,互助組發展成為農業社。這時,李大貴認為,光靠旱地增產較慢,必須抓住將旱地改水田這個關鍵,才能更快地增產,更快地改善群眾生活。可是要改水田,首先得解決水的問題。于是他就成天在“水”上打主意。李家灣附近有一條小河——柏河。小柏河的水,從來不曾流上李家灣來。李大貴就把精力集中在引柏河水的問題上。

(圖3)

(圖4)

(圖5)

(圖6)

李大貴并沒有被這層層障礙難住,也沒有被冷諷熱嘲嚇倒。他想:“更快地提高產量,改善生活,是群眾的共同要求。現在群眾思想不通,是擔心水引不上來。怎樣才能把水引上來呢?”李大貴沒有水平儀來幫助他測量。有一天,他忽然想到自己以前當民兵打槍時三點成一線的瞄準原理,根據這一原則,他將一根二尺來長的通節竹筒放在盛滿了水的碗上,從竹筒一端望過去,代替水平儀。經過測量,他發現對面河水流過的地方比李家灣的地勢高,這就證明可以開渠引水,他當時高興得跳了起來,連忙喊社干部和社員來看。大家一看,果然不假。這一來,支持李大貴的人多起來了。在李大貴的帶動與組織下,挖渠工程很快就開工了。經過幾天的努力,挖成了一條三八五公尺長的渠道,柏河的水第一次馴服地流到了李家灣山坡。李大貴領導社員修水利,自始至終貫徹了勤儉治水的精神,三年來,改了幾百畝旱地為水田,并沒有向國家要一分錢,也沒有要求國家補助。去年冬天以來,這個灣又修了四條渠道、兩口塘、三座水庫,這些工程完成后,它的效率可使1540畝旱地改成水田。預計今年春耕前,可以使七百畝旱地改成水田。現在明星一社的社員們編了一首歌贊揚黨的領導和他們的社主任:“自從來了共產黨,咱們人民把身翻,修河渠、改水田,河水流到李家灣。李大貴,真能干,能把河水引上山。”⑤

山村躍進圖(局部)

文中所言的李大貴的引水上山事跡產生于一個特殊的歷史時期,居于新中國成立之初我國發展國民經濟的第一個五年計劃(1953年至1957年)的總結時期,這一時期農業生產獲得了較大的發展,據數字顯示:五年內全國擴大耕地面積5867萬畝。1957年全國耕地面積達到16,745萬畝,完成原定計劃101%。五年內全國新增灌溉面積21,810萬畝,相當于1952年全部灌溉面積的69%。在這一時期全國農村涌現出很多典型:其中湖北均縣(現為丹江口市)李大貴發動山區水利建設尤為矚目,為當時湖北襄陽專區光化、均縣在興修水利建設方面創造性地積累了一些重要經驗,尤其在改荒地為水田方面取得了顯著的成績。1957年9月以后,鄂北地區在這兩個縣的帶動之下,掀起了一個民眾自發大規模興修水利的高潮,為了推動湖北全省興修水利運動的開展,9月下旬省委書記王延春曾率領部分縣委書記到光化、均縣參觀了一次。省委聽取匯報以后,決定應當進一步推廣。于11月9日以湖北省委第一書記王任重為首率領5個地委第一書記、35個縣委書記和省直一部分負責同志,組成襄陽專區水利參觀團到當地去參觀(圖4),直至湖北省委寫成1958年1月12日《人民日報》社論——《一篇生動的馬克思主義的報告》,總結中共湖北省委關于襄陽專區興修水利的情況和經驗的介紹,從而構成全省至全國赴鄂北訪問學習的高潮(圖5)。作為那個時代的慣例,在濃厚輿論氛圍中學習并宣傳先進事跡,是當時社會生活工作重要的一部分,而關山月作為中南美專的主要領導之一,隨武漢高教系統參觀團赴鄂北訪問也在情理之中。

依上述的資料判斷,關山月大約1957年11月中旬到達均縣,據當時和關山月有過接觸的陳天裁(陳當時為中學生)回憶,同行的還有胡一川等人。關山月一行在鄂北山區的行程,我們可以參照1958年初,由湖北省直,武漢、黃石、沙市、宜昌四市,和襄陽專區辦事處所屬的9個產業55個單位的職工代表組成湖北省工會組織的工人代表在鄂北農村參觀訪問團的行程(圖6):

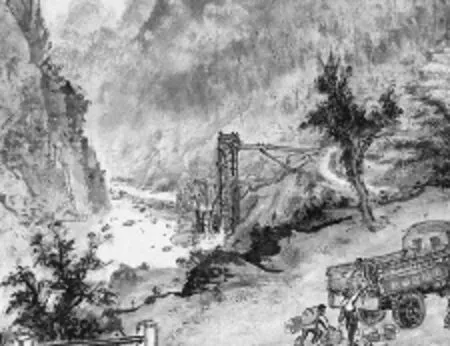

代表團到均縣的第一天(1月9日),訪問了土橋鄉,參觀了紅沙堰。紅沙堰是土橋鄉的趙世義同志帶領五個社的農民興修的。將一片寸草不生的1300畝荒灘變成了良田。1月10日,訪問了明星四社和明星一社。明星一社在李大貴(省勞動模范)的帶領下,實現了把河水引上山的創舉(圖7)。1954年第一次引水上山后,就改了30畝水田,增產14700斤糧食。在明星四社參觀了洞子堰工程,工程在張仁長等同志的帶領下,克服種種困難,“懸空鑿陡壁,三修洞子堰”。渠道要走洞子巖,洞子巖上是削壁,下是深潭,就用繩子把人從山頂吊下來,懸空鑿陡壁。一次一把挖刀掉到水里,趙義軒不顧天寒,跳下水去。因水流漩渦浮力大,沒有沉底,他又抱了一塊石頭沉下去,才把挖刀撈了上來。八里長渠,引水上山,把洞子堰前后的300多畝旱地變成水田。1月11日,參觀了六里坪區的先進社、光明社、火花社、火花一社,還參觀了官山河水庫工程。⑥(圖8)

(圖7)

(圖8)

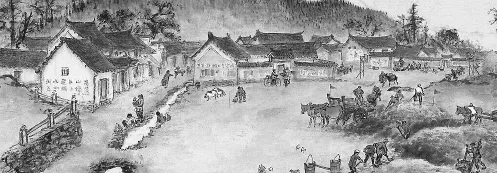

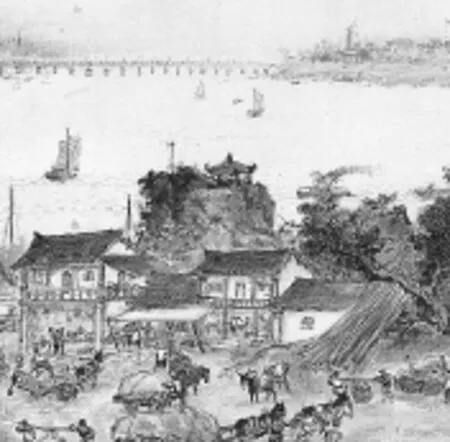

關山月在均縣一帶農村參觀訪問過程中,鄂北山區給他留下了深刻的印象:新中國成立初鄉村社會建設所散發的理想主義的情愫,山村日常平凡生活中蘊含的安寧美好,新時代的社會使命生成健康積極的生活律動,這些都給關氏的創作思路提供了新的發展空間和視覺資源,當下關山月就覺得“按捺不住要反映這個有意義的新題材。因為素材太豐富,不易概括,只好采用長卷這一傳統形式表現”。這幅作品極其出色地運用了山水畫長卷這一富于民族特色的藝術形式來構建作品,波瀾壯闊的時代性敘事在四季并置推移的詩意空間中得以鋪陳,關氏在此圖中表現出其對宏大敘事杰出的創作能力。《山村躍進圖》的內容以季節為背景分為幾個重要的部分。敘事的開始是以他冬季在均縣所見具體而特殊的農村建設生活圖景展開:從熱火朝天的開山辟路、山石爆破開始。依靠筆者推斷,此處創作原型為洞子堰工程,“懸空鑿陡壁,三修洞子堰”,畫中所表現的渠道、洞巖、削壁、深潭等地形讓作者很好地發揮了中國山水畫的特色。而在山巖澗水中勞作的懸鑿、打樁、搬運以點景的方式展開,再加之緊湊復雜的建設工地、人畜運輸等場面在嚴寒的冬季展開,其中風雪交加的氣氛渲染更是充分突出著20世紀50年代中國人民為實現宏偉的構想表現出的高度建設熱情。在秋季則安排了水利興修、打場收糧、植樹造林、墾荒種地、夯土蓄水等內容(圖9),這一部分估計是以習家店為主體,其中不乏山間秋色斑斕的優美描繪,和對田園牧歌生活的贊嘆。繼之描繪的是夏季山區的新氣象,畫中出現有:山區放牧、公路運輸、農具修整、干部下鄉、牲畜養殖等等(圖10),畫面內容隨著山勢的起伏而展開。春季平原耕種,萬里平疇的農田散布著繁忙的水陸兩路農業運輸,糧倉上“畝產千斤”的宣傳標語直截了當地表白了農業的豐收增產的喜悅,楊柳依依,河流縱橫,好一幅朝氣勃勃的農耕景象。結尾則以長江航運和古均州的現代工業建設作為美好遠景收篇。此作人物繁雜,每個敘事場景相對獨立,但在構圖中又彼此交織,關山月在此作中展現了其出色的控制能力,無論從時代氛圍還是具體細節的刻畫都可謂達到了一定的深度,讓人仿如進入歷史現場。這緣乎其在新時期的社會生活中汲取自我發展的養分:

新中國成立前,我曾經把藝術看作自己的生命,除非病倒,從來不愿放下自己的畫筆,所謂“執著半生人笑我,商量終日水親山”,這是過去的自我寫照。但新中國成立后,為了真正從螺絲釘做起,也為了誠心誠意執行共產黨的知識分子政策,當黨和人民政府號召文藝工作者到農村去參加土地改革的時候,我也毫不遲疑地堅決投入了這場空前偉大的運動。毛澤東同志勉勵革命的文藝家要在改造客觀世界的同時改造主觀世界——為此,我放下了畫筆達三年之久,甚至暫時和藝術絕了緣,希望能全心全意地投入土改斗爭,以期認真改造自己的舊世界觀,包括舊藝術觀。我認識到,投身到火熱的斗爭中而不這樣做,將與人民群眾格格不入,將難解決“文藝為人民服務”這個帶根本性的方向。⑦

(圖9)

(圖10)

傳統中國畫發展至現代,由于其缺乏直接觀照現實的特性,作為一種文化精神的缺陷從“五四”延續到新中國成立初為人所質疑,這個缺陷被視為中國畫向現代性文化建設過渡的一大障礙,是新中國成立后中國畫主要需求重要“改造”的一個方面。而在關氏一代,這種詰難在新時代反而成為推動中國畫發展的一個內驅力,在《山村躍進圖》的創作中可以見到其從容圓熟地諧調中國畫傳統和時代價值的矛盾。另外,關氏在傳統的敘述框架中靈敏地汲取西式繪畫的某些表現技巧,尤其在對空間的處理上,拓寬了中西方繪畫技巧運用的視野,這既發揮了傳統中國畫移步換景的散點透視語言,也擷取了西畫的焦點透視,質樸自然幾近爐火純青的地步,關氏對這個問題有清晰的認識:“如果僅有攀登世界藝術高峰的雄心壯志,而沒有足夠的提高其藝術質量的藝術語言和藝術手段,還是不能成功的。我們向一切優秀遺產學習,向外來藝術學習,向姊妹藝術學習,特別是向祖國的民族傳統繪畫學習,目的都是為了豐富自己,充實自己,提高自己,使自己掌握更多的藝術形式和有關的藝術規律。作為我們的新文化的建設的有力武器。”需要強調的是,關山月在新中國成立后進行的“新中國畫”探索中,并沒有以犧牲自我的真情實感為代價,在如此宏大的時代敘事中依然掩蓋不住關氏對鄉土中國“日常生活”的真實情感的流露。在此作中,作者筆鋒所及對“鄉土語話”表現得親切自然而富于情趣,如:兒童上學、小孩嬉戲、村頭話常、迎客送別、洗衣送飯、炊煙裊裊、雞犬相隨……當我們的視線在這情節連貫、轟轟烈烈的時代大事的敘述中移動時,眾多富于人世溫馨的細節刻畫也穿插其中,關氏在將時代敘述融于農村生活景物時,流露得更多的是個人對鄉村風情的詩意發掘,逐漸顯現的是作者對生息于這片熱土上的父老鄉親的深切關注,如同現代版的《清明上河圖》長卷,以藝術家的深情傳遞那個已經消逝了的時代的生命熱忱,這正是此作的格外精彩之處。

《山村躍進圖》的創作完成于1958年上半年,隨著“大躍進”發動,鄂北山區水利建設讓步于大煉鋼鐵,諸事多廢,接踵南水北調中段工程的開展,1968年丹江口大壩建成蓄水后,均縣古城淹沒在水庫的萬頃碧波之中,一時興盛的鄂北山區水利遂成陳跡。然值得玩味的是,歷史雖已遠去,而藝術作品就像一個時代的遺跡、精神碎片,貯藏著一個民族有血有肉的精神記憶。也正讓我們清楚地認識到,直面此作,即使在遠離了具體政治語境的今天,依然具有獨特的藝術魅力和價值意義。也恰恰是這些作品的特殊背景,才能讓我們去觸摸歷史跳動的脈搏,在今天讀這些作品時,依然能從中感受到一個新時代來臨時的激情和憧憬,歷史發展也證實了一個不可回避的重要問題:新中國成立后新中國畫的興起及其早期的經典化過程需要太多藝術與非藝術的因素合成,國家集體的神圣為藝術家實現個體的生命熱情提供了目標和方向,新中國畫的發展成為關山月一輩人常常所表述的“事業”——民族志業:一個民族新時期所需的文化理想的重建。這似乎印證了關氏自己一貫強調的夫子自道“不動我便沒有畫”。這“動”包含的不只是作者因空間境觀變換而產生的視角變更,更重要的是心境情懷因時代變遷引發的情感律動,從而也讓后來的讀者領略了那個時代另一層面的“勝景”,如:高亢純潔的理想主義激情、文化開疆拓境的雄心壯志、公共話語的凝聚力、自我審視清理的勇氣、自然溫馨的樸素世風、對技藝境界的不懈追求……這些如此豐饒的歷史圖像對于現今充滿著“商機”的社會無疑是久違的前塵舊事,其作為一種思想資源、一筆文化遺產,值得我們當代人細細去涵詠其中的韻味。

注釋:

①《關山月論畫》,河南美術出版社,1991年,P114。

②《關山月論畫》,河南美術出版社,1991年,P77。

③《關山月論畫》,河南美術出版社,1991年,P77。

④《關山月論畫》,河南美術出版社,1991年,P3。

⑤《湖北日報》,1958年2月4日。

⑥《1958年湖北工人農村參觀團訪問均縣專輯》,這本書沒有公開發行。

⑦《關山月論畫》,河南美術出版社,1991年,P78。