政治學視閾下的中國行政立法性質探究

徐如飛

[摘 要]行政立法的性質一直是法學界存在爭議較多的問題,有的學者認為是職權立法,有的認為是授權立法,分歧就在于,“行政立法權”到底是行政機關固有的,還是被授予的。筆者認為,清楚地認識行政立法的性質是研究關于行政立法一切問題的基礎,不僅可以幫助我們厘清“行政立法權”到底是政府固有的權力還是被授予的權力,從而使政府在法律的框架內更好地履行行政管理職能,而且還可以完善我國的法治理論,加快推進法治國家的建設。縱觀國內學者對于行政立法性質的研究,無不束縛在行政法學或憲法學的框架內。筆者試圖打破法學這個桎梏,另辟蹊徑,從政治學的角度一窺中國行政立法性質的究竟。

[關鍵詞]行政立法;委托;法學;政治學

[中圖分類號]DF03 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009 — 2234(2016)10 — 0092 — 04

一、行政立法的“前因后果”

行政立法是一個學理概念,而不是法律上的專業術語。就我國的情況而言,行政立法一般是指特定國家行政機關依準立法程序制定行政法規和規章的活動。〔1〕按照孟德斯鳩的三權分立理論,國會立法、政府行政、法院司法,行政立法無疑是一個悖論。但是就世界各國的法制史和實踐來看,行政立法又有其存在的合理性與合法性,此謂之于行政立法的“前因”。

在前資本主義時期,集國家最高統治權于一身的君主就是國家的立法者,不存在立法權與其它權力的劃分。資產階級革命以后,產生了資產階級民主共和政體,他們以議會為陣地,逐步登上了政治舞臺,并加強了在政治權力中的地位和作用。早期的政治學家洛克和孟德斯鳩等人積極倡導分權理論,主張立法與行政分開。作為國家最重要的權力,立法權應由民選的代表機關即議會來行使,正如洛克在《政府論》中寫到:“立法機關不能把制定法律的權力轉讓給任何他人;因為既然它只是得自人民的一種委托權力,享有這種權力的人就不能把它讓給他人。只有人民才能通過組成立法機關和指定由誰來行使立法權”〔2〕。康德也認為“立法權屬于人民的聯合意志,如果把立法權交給政府的行政機關,就會導致暴政”〔3〕。直到19世紀末,議會不能授出立法權仍是一條約定俗成的規則。然而,進入20世紀后,行政立法得到迅速發展,并呈現出不同的特點。

從19世紀末到20世紀初,西方國家由自由資本主義時期轉向國家資本主義,行政權伴隨著這一轉變開始大幅度擴張,資產階級革命時期確立的原則和理論受到全面挑戰。在自由資本主義時期,國家的職能比較簡單,僅限于國防、外交和創制法律等,扮演著“守夜人”的角色。隨著資本主義的進一步發展,生產規模日益擴大,各種社會問題頻繁發生,完全靠市場發揮調節作用的自由資本主義逐漸凸顯難以有效解決經濟、社會問題的弊端,必須依靠國家進行干預。最典型的例子莫過于1929年—1933的世界性經濟危機,美國總統羅斯福實行了新政帶領美國人民走出了大蕭條。其中最重要的一條就是加強國家對經濟的干預,為此羅斯福政府頒布了大量的法律性文件。按照三權分立的原則,政府是不具有立法權的,為此羅斯福將這一行為定性為政府的“準”立法。“準”表示準許,認可的意思,因此行政立法在這里可以定性為委任立法。以美國為典型,早期工業化國家在政府的推動和參與下,進行了大刀闊斧的改革,政府對市場的干預力度逐漸增大,直接造成行政權力的膨脹。同時,國家職能的加強和社會生活的復雜化,對立法技術、立法數量和立法時限的要求越來越高,僅僅依靠議會的立法已然不能滿足行政管理的現實需要,必須賦予行政機關以“行政立法權”。美國自1930年以后,最高法院確立了委任立法權,美國政府獨立管制機構都有了規章制定權(準立法權)。英國的行政立法歷史比較早,到了1932年授權的范圍越來越廣,中央政府、政府各部、地方政府被議會授予規章、細則等立法權。第二次世界大戰以后,法國第五共和國憲法首創將國家立法權分別授予議會和中央政府兩個機關行使的模式,議會不再是國家唯一的立法機關,不能就所有問題立法,只能擁有該憲法第34條規定的權限。在中國,最早從憲法上規定國家職能分工的法律文件被認為是1908年的《欽定憲法大綱》。1912年孫中山領導制定的《中華民國臨時約法》中開始規定總統擁有行政立法權,國民黨政府時期的幾部憲法,都規定了政府擁有行政立法權。1949年的《共同綱領》規定立法權在中央人民政府委員會,政務院、政務院各部門、大行政區以及省、市人民政府委員會都沒有獨立的立法權,但具有制定行政措施、決定、命令的權力,只是沒有明確的法律地位,直至1978年憲法,才正式規定國務院及其政府部門享有部分行政立法權,1982年憲法進一步予以明確化,2000年7月1日實施的《立法法》有更具體的規定。行政立法自從它誕生之日起一直到今天,其發展勢頭迅猛,大有銳不可當之勢,這與行政對象急劇擴大化、行政管理內容更趨專業化、立法機關工作的局限性等因素密不可分。行政立法作為國家立法機關的補充,一方面在國家的政治、經濟、文化、社會等領域起到了不可或缺的作用,另一方面也產生了許多負面的影響,此謂之于行政立法的“后果”。

首先,政府的行政立法權日益膨脹,國家立法機關的立法權遭致“旁落”。人大作為我國的立法機關,由于自身的工作制度所限,很難在行政立法工作中發揮切實有效的作用。從人大的組成來看,絕大多數人大代表都是兼職,他們是來自各行各業的業務骨干和黨政部門的領導,精力主要投放在自己的本職工作上,很難有余力履行人大代表的職責;而且在立法的過程中,這些人大代表也很難保持價值中立,很可能成為自己所在行業、部門的利益代言人,從而失去法律的公正性。從人大的工作制度來看,全國人大常委會一般兩個月開一次,會期比較短,但是處理的議題繁雜。這就使得人大不得不將立法權授予給政府,在一定程度上出現人大立法權“旁落”的現象。更有甚者,出現政府層層授權、立法沖突等不良后果。

其次,行政立法失去自身的理性價值,成為行政機關追求私利的工具。一些部門和地方政府借行政立法的便利使自身的利益合法化,憑借主觀意志肆意擴大本部門、本地區的權力,擅自設定審批、強制、罰款等事項,部門壟斷主義、地方保護主義之風盛行,嚴重違背了行政立法的“初心”。

再次,行政立法導致了許多執法困境。我國實行的是層級管理和條塊分割的行政管理體制,立法主體既有中央層面,也有地方層面。然而法律并沒有對中央和地方的立法權限做出明確的劃分,這就造成各立法主體在立法過程中具有較大的主觀性和隨意性。這種情況下的行政立法危害就是行政法規、規章之間相互抵觸、相互矛盾,出現了在法治框架內打架的“笑談”,其直接結果就是行政成本的提高,公共資源的大量流失。

最后,行政立法在很大程度上侵犯了公民的基本權利,損害了民主價值。例如飽受詬病的勞教制度。勞教制度并非依據法律條例,從法律形式上亦非刑法規定的刑罰,而是依據國務院勞動教養相關法規的一種行政處罰,公安機關毋須經法庭審訊定罪,即可對疑犯投入勞教場所實行最高期限為四年的限制人身自由、強迫勞動、思想教育等措施。而我國《憲法》第37條明確規定“中華人民共和國公民的人身自由不受侵犯。任何公民,非經人民檢察院批準或者決定或者人民法院決定,并由公安機關執行,不受逮捕,禁止非法拘禁和以其他方法非法剝奪或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身體”。眾多的學者認為,勞教制度存在“程序不當”、“勞教對象不明確”、“沒有法律的授權和規范”等弊端,這些成為許多執法部門濫用權力、非法侵害公民人身自由現象的根源。包括我們所熟知的孫志剛事件,其根源也在于國務院制定的《城市流浪乞討人員收容遣送辦法》。

行政立法作為國家立法機關的“幫手”,在給行政機關貫徹、執行法律,履行行政管理職能帶來便利的同時,也為我們敲響了警鐘。多年來,我們的研究視角都聚焦于如何在行政立法過程中發揮創新,如何完善行政立法以切實扮演好服務的角色,對于行政立法帶來的負面影響始料未及。因此,我們必須要把研究的視角轉向行政立法本身,認清行政立法的本質。黨的十八屆四中全會提出:依法治國,首先是依憲治國;依法執政,首先是依憲執政。因此,準確把握行政立法的性質對完善行政法學理論以及全面推進依法治國,發揚社會主義民主,加強社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設都有著重要的意義。

二、行政立法性質的研究概述

對于行政立法的性質,國內也是眾說紛壇,這主要是基于研究的視角不同。有的學者認為,行政立法具有“行政”的性質,是一種抽象行政行為。〔4〕主要表現在:行政立法的主體是國家行政機關,所調整的對象主要是行政管理以及與其密切相關的事務,根本目的是為了實施和執行權力機關制定的法律,實現行政管理職能。同時,行政立法又具有“立法”性質,是一種準立法行為。〔5〕這是因為行政立法是有權行政機關代表國家、以國家的名義制定行政法律規范的活動,而且其所制定的行為規則屬于法的范疇,具有法的特征,即強制性、規范性,權威性,制定的過程遵循法定程序。這是基于行政立法的主體、調整的對象、特性、程序所做的劃分,在學術界也達成了一定程度的共識。

有的學者根據行政立法的功能,將其定性為執行性立法和創制性立法。執行性立法是指行政機關為了執行或實現特定法律和法規或者上級行政機關行政規范的規定而進行的立法。〔6〕創制性立法是指行政機關為了填補法律和法規的空白或者變通法律和法規的規定以實現行政職能而進行的立法,又稱為補充性立法。〔7〕通過研究,筆者發現,以上對于行政立法的定性都體現了這樣一個事實:他們都承認行政機關享有行政立法權,但都沒有指出這一權力的來源。筆者認為,權力的來源恰恰是最能揭示行政立法性質的要素。因為只有伴隨著權力,行政立法才會產生,離開了權力,行政立法也就無從談起,更不必說界定行政立法性質的其它要素了。

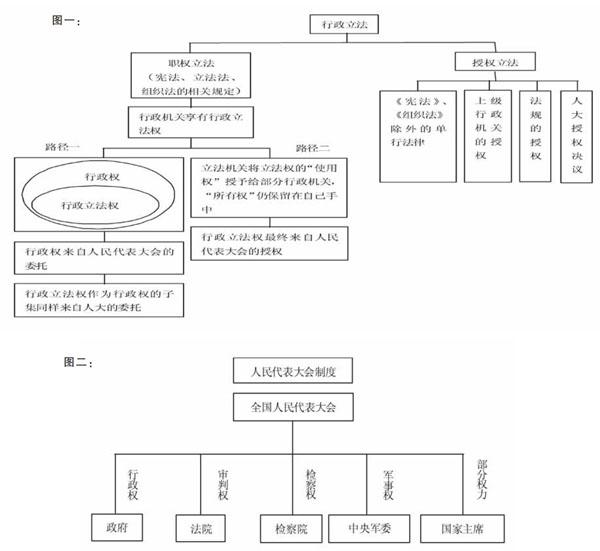

也有學者從“行政立法權”的來源,將行政立法定性為職權立法和授權立法。職權立法是指行政機關根據憲法和組織法賦予的立法權,在法定范圍內進行的立法活動,其權力來源于憲法和組織法的直接賦予,往往隨著行政機關的產生而產生,屬于機關的固有權力。〔8〕如果按照這種說法,只要是行政機關就享有權力進行立法,但是根據我國《憲法》第89條、《國務院組織法》第10條、《地方組織法》第60條和《立法法》第80、82條規定,只有國務院、國務院各部委、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構,以及各省、自治區、直轄市和設區的市、自治州的人民政府才享有“行政立法權”,這無疑是一個悖論,因為縣、鎮(鄉)一級的行政機關顯然不具有“行政立法權”。授權立法是指行政機關根據憲法和組織法以外的單行法律、法規或者專門的授權決議而進行的行政立法活動。〔9〕雖然這些學者從權力來源的角度對行政立法的性質進行了界定,其理論依據仍然停留在現有法律文件的表象,沒有深入挖據其內在,研究的步伐始終邁不過法學這道門檻,大有淺嘗輒止之感。行政立法建立在權力之上,而權力是政治領域的永恒主題,因此探究行政立法的性質就不能回避政治場域而獨善其身。縱觀西方國家的行政立法歷史來看,英、美兩國的行政立法始終與“議會制君主立憲制”、“三權分立”的政治體制緊緊交織在一起,這兩種政治體制決定了其行政立法只能是授權立法或委托立法。同樣,討論我國的行政立法性質不能脫離我國的根本政治制度,即人民代表大會制度。下面筆者從政治學視角出發,以人民代表大會制度為邏輯起點,結合職權立法和授權立法這一對矛盾,展開對我國行政立法性質的討論。

三、人民代表大會制度下的行政立法:職權立法抑或授權立法?

職權立法和授權立法是相對應而存在的,二者的根本分歧在于“行政立法權”是政府的固有職權還是被授予的權力。二者僅有一字之差,而正是這一字之差讓眾多學者在研究行政立法的道路上分道揚鑣。認為行政立法是職權立法性質的,其依據在于我國的《憲法》、《立法法》、《組織法》規定,國務院可以根據憲法和法律制定行政法規;國務院各部門(包括部、委員會、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構)可以根據法律和國務院的行政法規、決定、命令,在本部門的權限范圍內,制定規章;省、自治區、直轄市和設區的市、自治州的人民政府,可以根據法律、行政法規和本省、自治區、直轄市的地方性法規,制定規章。