超導磁共振與多層螺旋CT對診斷股骨頭壞死效果比較分析

金舟

【摘要】 目的 觀察分析CT與核磁共振成像(MRI)診斷股骨頭壞死(ONFH)的臨床效果。方法 68例(105髖)股骨頭壞死患者, 隨機分為CT組與MRI組, 各34例。比較兩組檢查手段的診斷結果。結果 MRI組共確診29例(85.29%), 多于CT組的21例(61.76%), 差異具有統計學意義(P<0.05);MRI組陽性檢出率92.73%(51髖)高于CT組的66.00%(33髖), 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 核磁共振診斷股骨頭壞死相較于CT檢出率更高, 能夠有效縮短確診時間, 從而為積極治療爭取最佳治療窗口, 提高治療效果與預后質量, 盡早恢復患者行走功能, 值得推廣應用。

【關鍵詞】 CT;核磁共振成像;股骨頭壞死;確診率

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.28.022

股骨頭壞死(osteonecrosis of femoral head, ONFH)即股骨頭無菌性壞死, 是髖關節臨床治療中的常見疾病類型, 且具有病理演變的顯著特征。當前該疾病的發病機制尚不清楚, 但股骨頭受損而引起的骨細胞死亡, 進而導致骨結構改變、骨關節功能喪失是導致病發的重要因素。股骨頭壞死的臨床癥狀主要包括髖關節疼痛、行走功能障礙等, 對患者正常生活造成嚴重影響。因此, 提高股骨頭壞死臨床診斷率對積極開展治療及提高預后質量具有重要意義。本文選取68例(105髖)股骨頭壞死患者作為研究對象, 對CT與核磁共振診斷率與陽性檢出率進行分析, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2013年6月~2016年6月于本院骨科就診的68例(105髖)股骨頭壞死患者作為研究對象, 男45例, 女23例, 年齡23~69歲, 平均年齡(43.2±8.6)歲。致病原因:28例外傷史;12例糖皮質激素治療史;13例伴血液系統性疾病;11例酗酒史;4例原因不明。臨床癥狀:髖關節疼痛牽制大腿附近, 髖部活動障礙以及不同程度的跛行等。采取數目表法將其隨機分為CT組與MRI組, 各34例。

1. 2 方法

1. 2. 1 CT組 患者取仰臥位, 保持心情平穩, 采用西門子SOMATOM Emotion 16層螺旋CT對患者進行掃描, 層厚6 mm, 層間距5 mm, 掃描參數為130 kV、120~160 mAs, 掃描常規軸位、冠狀位, 軟組織窗+骨窗。

1. 2. 2 MRI組 患者取仰臥位, 采用超導核磁共振機(西門子Magnetom ESSENZA 1.5T), 常規軸位T1、T2加權, 冠狀位T2抑脂序列, 層厚6 mm。

1. 3 評價指標 比較兩組股骨頭壞死確診率與陽性檢出率。

1. 4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件處理數據。計數資料以率(%)表示, 采用 χ2 檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

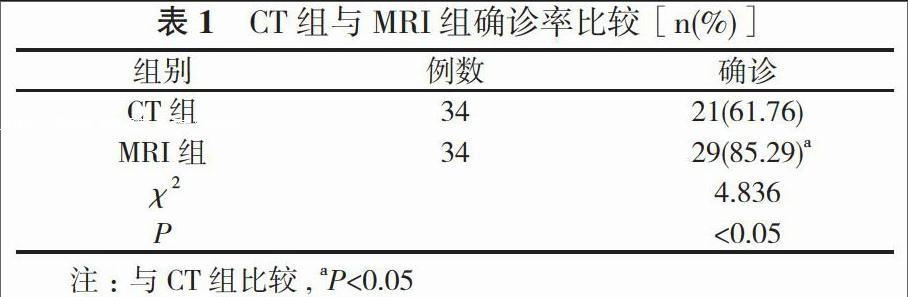

2. 1 確診率 MRI組共確診29例(85.29%), 多于CT組的21例(61.76%), 差異具有統計學意義(χ2=4.836, P<0.05)。見表1。

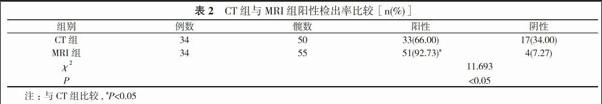

2. 2 陽性檢出率 MRI組陽性檢出率92.73%(51髖)高于CT組的66.00%(33髖), 差異具有統計學意義(χ2=11.693, P<0.05)。見表2。

3 討論

股骨頭壞死是股骨頭結構病理演變的一個過程, 股骨頭負重區在應力作用下發生壞死后, 導致骨小梁結構重復進行持續損傷與自我修復的過程, 使得骨壞死無法得到徹底修復, 最終發生股骨頭關節炎癥、變形及功能障礙等嚴重后果。但患者不應根據股骨頭壞死的疾病名稱輕易產生錯誤的認知, 其病變具有一定局限性, 多累及個別關節, 積極治療可減輕癥狀甚至自愈。其常發病因包括骨組織自身病變、股骨頸骨折復位愈合不徹底等, 癥狀表現有持續性疼痛、關節活動障礙以及負重行走障礙等[1]。股骨頭壞死的具體臨床表現具有一定復雜性, 以患者疼痛發生時間、持續時間以及發作程度等為依據, 但其病理基礎都一樣。同時, 不同的臨床癥狀無特異性, 不是股骨頭壞死這一疾病所特有的, 諸多髖關節疾病均可存在與其相同的癥狀, 因此, 在對該疾病進行診斷時不應以患者主訴及臨床體征、癥狀為唯一依據。例如, “4”字實驗(+)是診斷諸多髖關節疾病的依據, 即患者在屈膝狀態下將髖關節向外屈伸擺成“4”字形狀, 并放在對側下肢上, 一只手將對側髂峭按壓, 另一只手按壓膝內側, 以臀髖是否感到疼痛作為判斷骶髂關節是否發生病變的依據。這一方法也可用來診斷股骨頭壞死, 但不具有特定性。疼痛是股骨頭壞死最典型與常見的癥狀, 髖關節及靠近大腿處為疼痛主要部位, 同時可放射至膝部。引起疼痛的原因主要為病灶區高壓以及壞死組織炎癥, 具有持續性特征。

股骨頭壞死的診斷與治療以影像學為主要依據, 病變程度與病理進程均與影像學表現具有密切相關性。當前診斷股骨頭壞死的方法主要包括早期X線片、CT片以及MRI。X線片主要通過對病變范圍進行明確, 如早期病變主要表現為股骨頭軟骨下骨發生硬化等, 隨著病情惡化病變區在不斷修復的過程中出現硬化骨圍成的線性透亮區。晚期表現為股骨頭骨小梁結構紊亂、脫位等。X線具有操作簡單、經濟等優點, 是股骨頭壞死臨床診斷中的基本檢查手段。CT片的主要優勢在于能夠對股骨頭內骨質結構的實質性改變進行掃描, 相較于MRI能夠對股骨頭壞死引起的塌陷進行科學預測[2]。CT片的檢查優點具體包括:①能夠對股骨頭壞死情況進行進行連續掃描, 三維多平面重建, 使壞死病灶充分暴露出來, 便于醫生觀察。②能夠對股骨頭內星芒結構的具體病變情況進行準確觀察, 進而明確股骨頭壞死情況。③能夠全面地觀察到股骨頭周圍組織情況, 對其內部是否存在死骨、破碎骨進行明確。但CT片對股骨頭壞死的早期病變無法進行診斷。MRI能夠對股骨頭壞死早期病灶情況進行檢查, 進而縮短診斷時間, 盡早明確異常情況。MRI能夠對股骨頭壞死的不同信號改變情況以及各個層面病變組織的代謝情況進行全面反映[3]。

MRI作為通過利用電磁波對病變組織進行掃描從而達到診斷病情的一種方法, 安全性較高, 對人體不會造成負性輻射, 可較好地控制損傷, 是臨床中無創檢查的重要手段, 相較于傳統X線片等檢查方式可避免對患者造成二次傷害。同時, MRI能夠對病變組織進行全方位成像, 根據信號高低判斷病理改變的特征, 尤其在神經系統、骨關節系統等方面疾病的臨床檢查中廣泛應用[4], 其主要具有四方面優勢:①該診斷技術所釋放的電磁波對人體安全無害;②穩定性較高, 能夠同時與其他多種技術共同使用, 從而獲得更加全面詳細的病灶信息, 為臨床治療提供更多科學可靠的依據;③觀察范圍廣, 便于醫生對人體斷面進行多角度觀察, 并且對掃描不會造成影響;④能夠為病理及生化提供診斷依據, 同時能夠為手術定位提供參考價值。此外, MRI能夠直接顯示影像, 不需要在診斷關節液時使用對比劑, 檢出率相較于CT更高[5]。本次研究結果顯示, MRI組確診率85.29%、陽性檢出率92.73%高于CT組的61.76%、66.00%, 差異具有統計學意義(χ2=4.836、11.693, P<0.05)。

綜上所述, 核磁共振診斷股骨頭壞死相較于CT檢出率更高, 能夠有效縮短確診時間, 從而為積極治療爭取最佳治療窗口, 提高治療效果與預后質量, 盡早恢復患者行走功能, 值得推廣應用。

參考文獻

[1] 解培高. CT與核磁共振診斷股骨頭壞死患者臨床效果對比分析. 臨床醫藥文獻電子雜志, 2015, 14(1):156-157.

[2] 劉偉平, 賀新朱, 雷永松, 等. CT與核磁共振診斷股骨頭壞死患者臨床效果對比分析. 現代診斷與治療, 2014, 21(3):661-662.

[3] 秦波, 張輝, 張興云, 等. CT與核磁共振診斷股骨頭壞死患者的臨床效果比較. 齊齊哈爾醫學院學報, 2016, 37(14):1827-1828.

[4] 王文廣, 胡穎杰, 張長庚, 等. CT和核磁共振診斷股骨頭壞死的臨床對比. 中國處方藥, 2015, 13(8):110-111.

[5] 孫健. CT與核磁共振診斷股骨頭壞死患者臨床效果對比分析. 中國現代藥物應用, 2016, 10(2):47-48.

[收稿日期:2016-08-30]