真打實干脫真貧

韓世雄 張江

從最北部的香格里拉到最南部的西雙版納,坐擁61個縣(市區)的滇西邊境片區囊括了多個國內著名的旅游城市。這里的貧困,隱藏在美景之下,深藏于大山之中,集少數民族地區、邊境地區于一體,貧困面廣、程度深,是邊境縣和世居少數民族最多的集中連片特困地區。

滇西脫貧攻堅,是一次需要披荊斬棘的新實踐。2012年12月,滇西邊境片區區域發展與扶貧攻堅啟動會在普洱市召開,時任中央政治局委員、國務院副總理、國務院扶貧開發領導小組組長回良玉強調,滇西片區要堅持扶貧開發與建設面向西南開放重要橋頭堡、興邊富民行動、扶持少數民族和民族地區發展等重大戰略部署相結合,努力走出一條邊境少數民族地區脫貧致富的新路子。

今年4月25日,保山至騰沖高速公路的控制性工程——騰沖龍江大橋竣工通車,結束了騰沖這個中緬邊境重要的開放口岸不通高速公路的歷史。

一橋飛架兩岸,無須再駕渡船。龍江大橋的通車只是滇西脫貧攻堅的一個縮影。

拉枯族:告別風雨入新寨

滇西的脫貧攻堅,帶有濃厚的民族特色,更有獨特的民族法則。眾多的少數民族世代生活在這片靈動的土地上。2010年末,該片區有少數民族人口831.5萬人,有漢、彝、傣、白、景頗、傈僳、拉祜、佤、納西、怒、獨龍等26個世居民族,其中有15個云南獨有少數民族、8個人口較少民族。滇西的少數民族脫貧問題,是一個事關片區脫貧和邊疆地區和諧穩定的大問題。

拉祜族是滇西地區直過少數民族之一。這幾年,很多拉祜族百姓搬進了富有民族特色的新居,少了嚴寒風雨,多了歡歌笑語。

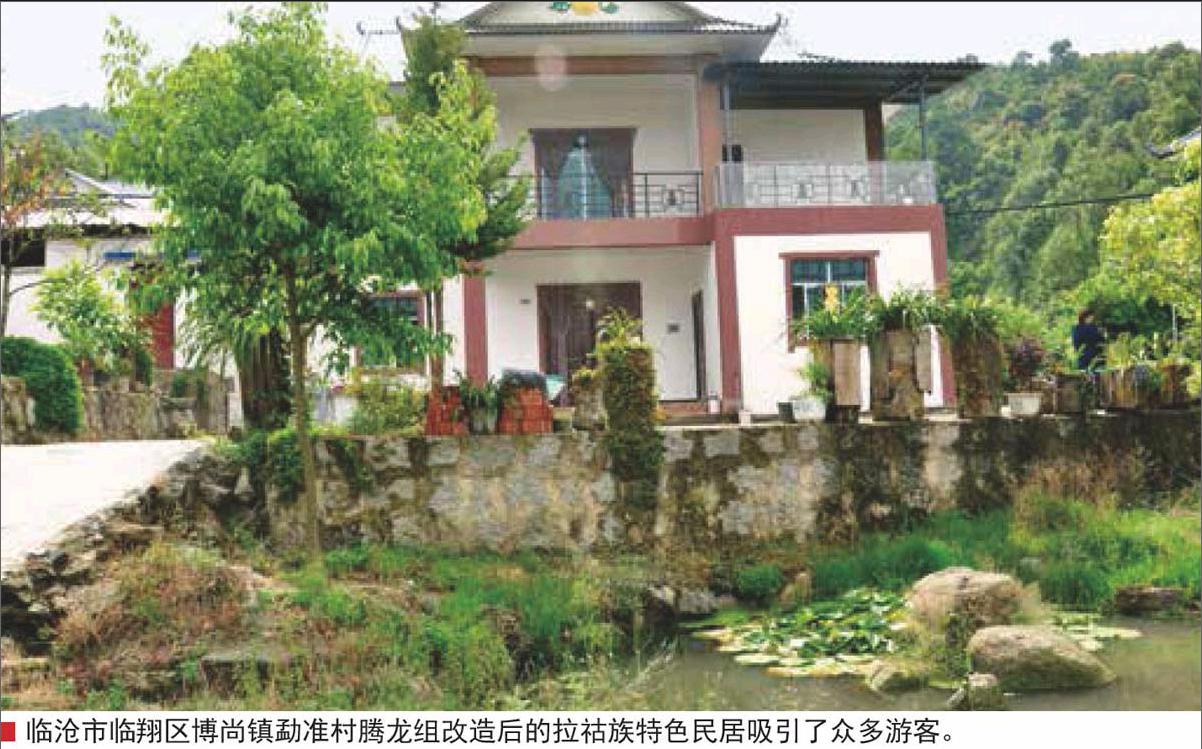

距離臨滄機場15-20分鐘車程的臨翔區博尚鎮勐準村騰龍組是直過民族拉祜族的聚居村。如今在村里新建的民俗展覽室里,依然可以看到拉祜族傳統的房屋模型、老照片,并陳列著傳統的生產生活用具等實物。

2013年4月,臨滄市委將勐準村騰龍組作為群眾路線教育實踐活動掛鉤聯系點、全市美麗鄉村建設示范點。

這個在村干部口中竹筍“發”得最早的組,由政府領著拉祜族村民開始了一場變革。65戶農戶的房屋全部按照鄉村旅游的要求原址重建,完整地保留了民族特色。

“村民可根據自己家的人口數在三種戶型中選擇最中意的那一個。政府整合各種項目資金投入到騰龍,每戶都可獲得扶貧、住建部門共4萬元的建房補助、20噸水泥和信用合作聯社提供的5萬元貼息貸款。”勐準村村支書彭開超對當年的建房細節依舊記憶猶新。

有建房資金,有建材,騰龍組村民的建房熱情一下子被點燃。村民們紛紛扒掉舊房,搭起臨時棚,投工投勞參與家園建設。組里也成立了建房理事會,確保原來房子的木料、石料不浪費,盡量利用。所需勞力全部實現本地用工,建材則統一采購。

“騰龍美不美,就看山和水。”在村莊旅游景觀提升上,村莊遵循全域景觀化的思路打造景觀。村口建設拉祜風情特色的主寨門,修復古井、保護古茶樹,修建人行棧道,打造水體景觀,建設疊水、水車、水磨、小橋、休閑亭等村景。道路綠化前花后樹,村內路旁、房前屋后廣種經濟林木以及生態蔬菜。2013年春節前,65戶群眾搬入了新居。截至目前,相關單位投入建房以外的基礎設施建設資金已經達到1400余萬元。

“現在騰龍組的致富產業是‘一塊田、兩棵樹、一張鋪。”村支書彭開超給記者作了解釋:“一塊田”就是推廣“煙+豆種植”,利用好田好地發展烤煙、長壽仁豌豆。“兩棵樹”就是加強古茶樹管理,引進早實核桃新品種。“一張鋪”就是把鄉村旅游規劃設計到村莊建設中,每戶配建一個標準間,將民居建成農家樂、家庭旅館,并帶動養殖、種植和拉祜族手工藝品等產業發展。2015年,這里的農民人均純收入達8029元,比2014年增加583元。

“我們還號召村民在房前屋后種植火鐮菜,又將小河溝改造成了景觀河。”彭開超說,發展鄉村旅游給騰龍組帶來了游客。今年清明節,有1000多名游客慕名而來。

地處邊境的騰沖市猴橋鎮輪馬社區的鯽魚塘組有24戶140多人,他們原本住在山上茅草房和杈杈房中,目前仍有10戶47人被識別為建檔立卡貧困人口。褚在佳全家6口人,除了夫妻倆,還有3個女兒和老母親。搬遷前,褚在佳住在安置點對面的深山中,騎摩托車要走10多公里的山路。

2015年騰沖實施的易地扶貧搬遷項目讓鯽魚塘的村民“如魚得水”,整個組全部搬進了四合院式的傈僳族新民居,全部住上了240平米的木結構火塘房。這些房每棟建筑成本在20萬元左右,若沒有政府補助,農民很難建起房。在村主任余廷東看來,通過易地扶貧搬遷,這個傈僳族農戶占到半數的村民小組的發展至少提前了50年。

鯽魚塘社36號是傈僳族村民褚在佳的新房。去年,他家獲得了3.2萬元危房改造戶補助款、6萬元的無息貸款和1萬元安居工程補助。“村里一直保留著互相幫工建房、種田的的傳統,這也幫村民省了不少人工費。”余廷東說。

去年,褚在佳一家的收入只有3000多元,為盡可能少花錢,褚在佳同鄰居一共花了35-36萬元,合建了新房(兩戶共用一個院)。為了省錢,他還在自家山林里砍了八九棵樹。雖然建房讓他欠下6萬元貸款,但褚在佳并不擔心,他家山林下四年前種的草果已開始掛果,他有信心通過賣草果還上貸款。

景亢:互借資金富傣寨

北回歸線穿縣而過的臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣是全國名字最長的縣名,也是個多民族自治縣,因瀾滄江和小黑江在縣內交匯而得名。

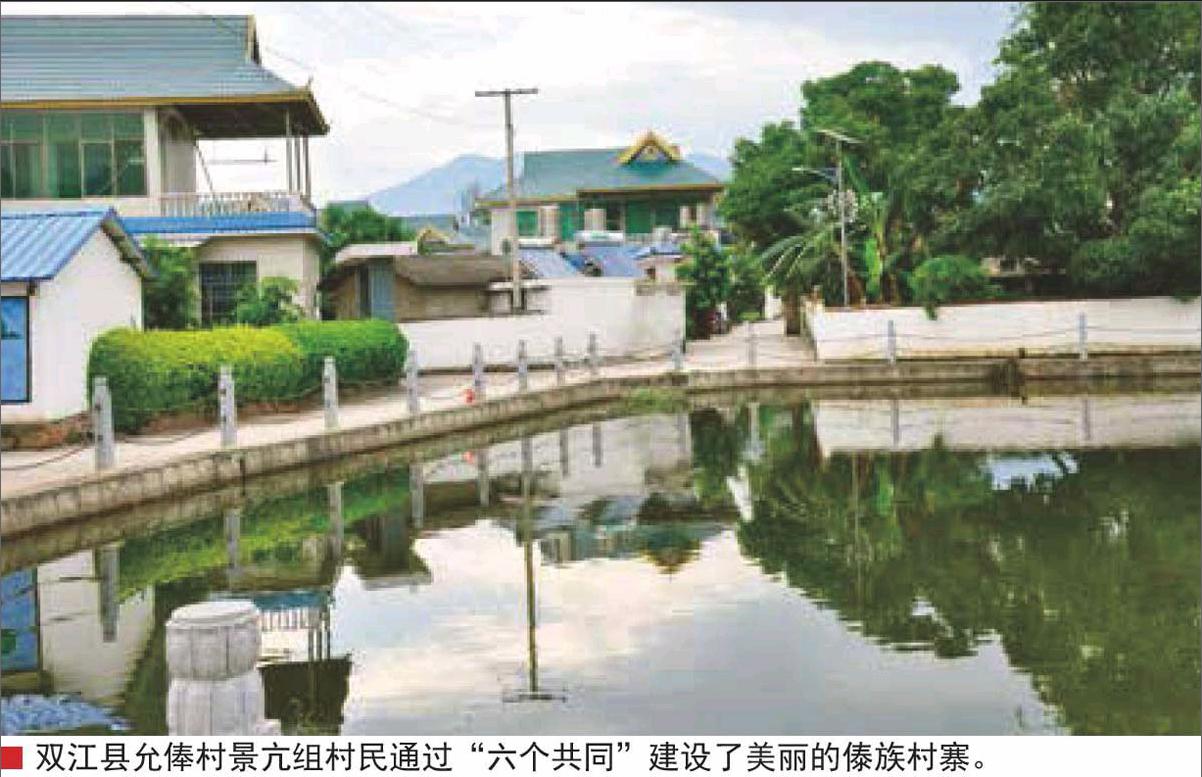

景亢組屬于雙江縣沙河鄉允俸村委會,是一個傣族聚居村寨,現有96戶377人。這里創造出了獨特的“六個共同”經驗,即銀行貸款共同用、特色民居共同建、大事小情共同幫、公益事業共同千、產業發展共同謀、文明村寨共同抓。當地充分利用村民之間的互信互幫互助傳統,花小錢辦大事,高效地推動了村莊的建設和發展。

來看看景亢人是怎樣用“六個共同”建設“美麗鄉村”的。

“銀行貸款共同用”解決了很多農戶沒有貸款資格,無建房資金的窘境。鄉長陳剛告訴記者:“比方說3戶建房,只有2戶能貸款的話,先期貸款的農戶就勻出一部分資金幫助沒有貸款資格的農戶。”據統計,96戶農戶共同貸款384萬元,用于房屋建設,這種方式,使全組農戶民居房建設得以整體、快速推進。

建房資金有了,村里又成立理事會牽頭與材料供應商協商價格,統一采購鋼筋、水泥、磚塊、石料等主要建材,戶均降低建材成本0.95萬元,全組節省91.2萬元。黨員帶頭組織一個15至21人規模的特色民居建設互助小組,自愿換工,集體勞動,戶均降低了1.26萬元用工成本,全組節約120.96萬元。黨支部和理事會還統籌調配腳手架等建筑物資,為每戶節約2500元,全組節約24萬元。

“在建設寨子的時候,每個傣族族長都會在廣播里號召村民們義務建設。像村里的硬板路,都是群眾投工投勞。”陳剛說,因為傣族建筑風格濃郁,現在村里的鄉村民俗旅游發展得紅紅火火,已開辦7-8家農家樂。

俸貴榮是村里的生豬養殖大戶,2010年他花了32萬元建起了新房并在今年開辦起了農家樂。“寨子里以前是土路,下雨的時候踩著丟磚才能過。”他告訴記者,美麗鄉村建設開始后,村民的房子和居住環境得到了很大改善。

“當時我家貸款4萬元,勻出來2萬元給村里其他農戶建房。村里還要求拆掉圍墻,我把房后面的圍墻給拆了,原本不能過車的路現在可以過車了。”俸貴榮告訴記者,4月16日潑水節開業后剛剛經營了1個月,主要經營傣族特色餐飲。現在游客還不多。“多的時候忙不過來可以找親友或鄰居來幫忙,傣族村民都會做菜,一天100元的工錢。”

1404米的圍墻被49戶農戶以綠籬代之,種上了9000余株綠植,村莊綠化率達到90%以上。如今,這里被譽為“沒有圍墻的村莊”“不上鎖的村莊”。縣黨委常委、宣傳部長羅歡歡告訴記者,這里民風淳樸,即村民出門從來不鎖門。

陳剛認為“六個共同”一直根植在這個寨子里,“這個經驗用在新農村建設和扶貧工作上可以產生很大的推動效果”。早在2011年,在臨滄全市精神文明現場會上,景亢組的經驗得以推廣。現在,這個經驗已經在全市脫貧攻堅中廣泛推廣。

奮戰在脫貧攻堅一線

滇西的脫貧攻堅,是壓力,更是責任,每一個參與者都責無旁貸。

今年5月14日,云南省委書記、省人大常委主任李紀恒第四次到自己掛鉤的保山市施甸縣調研。此前的半年時間里,他已先后3次到這里“現場辦公”,并協調云南中煙公司每年拿出2億元幫扶兩個鄉鎮1279戶布朗族農戶盡早實現整族脫貧。

臨滄市扶貧辦副調研員李明1986年就進入扶貧系統工作,靠著一雙腳,在臨滄的大山中走了三十年。這期間,市委辦曾想把他調過去做領導秘書,被他婉拒。“我有三位同事在扶貧工作出了車禍去世,我希望能一直千到退休,一直千到臨滄脫貧。”

有信念,有擔當,滇西這片紅土地才能有脫貧的希望。

脫貧攻堅,外力尤珍。來自一家省屬國有企業的陳韜,擅長的是股權投資,現在他是保山市昌寧縣掛職副縣長、縣駐村扶貧工作隊副總隊長,剛下來3個月的時間。作為云南省下派的47萬掛鉤扶貧工作隊的一員,正處在把底數摸清的階段,希望能為昌寧脫貧摘帽出把力。

“在昌寧,仍有很多地方交通不便,珠街鄉金寶村至今仍沒通路,修路要花費10億元,現在進村只能坐渡船。”掛鉤隊員很難能聚在一起,為了方便工作,陳韜所負責的第三隊就建了一個24人的微信群。雨季即將來臨,他要求村里的掛鉤工作隊員每天都要通過微信群報個平安。這個平臺既是“聯系辦”,也是“學習群”。“現在我們開展了“每日一學”,每天發送一條200字的扶貧常識。在飯前半個小時的時間,由村里的工作隊長帶著隊員學習一下。”

脫貧攻堅,時不我待。在流經雙江縣城的小黑河上,縣里建了四座不同民族風格的橋。可以看出,四個民族就像四根手指,根根連心。雙江的脫貧解困,四個民族一個都不能落下。縣扶貧辦主任王琪坦言,雙江脫貧攻堅正在全力以赴。“如果雙江到2020年沒有脫貧,那就意味著全國至少有四個民族沒有如期脫貧,這個責任雙江擔不起。”

2016年云南全省有12個縣要在年底脫貧,而滇西片區獨占10席,云縣是其中之一。在縣行政中心門口的電子顯示屏上,有一個云縣脫貧摘帽倒計時牌,每天都在提醒各個單位的同志。脫貧攻堅,他們要“三步并作一步走”。云縣扶貧辦主任李彩云告訴記者,“原本我們是按照2018年脫貧做的三年脫貧攻堅規劃,現在正在將三年的扶貧項目、資金集中使用,確保年底脫貧。”

滇西片區啟動三年來,片區聯系單位教育部充分發揮自身優勢,聚沙成塔,助力滇西脫貧攻堅。組織16所直屬高校定點扶貧滇西16個縣,其余59所直屬高校承擔滇西專項扶貧任務,東部10個職業教育集團與滇西10州市開展戰略合作,對口幫扶滇西職業院校。

教育部還以新機制籌建滇西應用技術大學,他們結合滇西10州市特色優勢產業,會同云南省采取總部加特色學院、研究中心的開放式辦學方式建設新型應用技術大學,所屬各特色學院按照“空間貼近、輻射滇西”的原則布局在產業集聚區,首批啟動普洱茶學院、珠寶學院、傣醫藥學院建設。

此外,大理學院升格為大學,并得到了北大、清華等9所高校的對口幫扶和指導。

記者還了解到,片區啟動以前,重點大學分配給滇西的招生指標少,現在指標增加了很多,這為很多滇西地區的貧困學子走出大山,進入一線城市就讀創造了機會。

三年多的時間,在片區聯系單位教育部和云南省委、省政府的全力推進下,滇西片區正在按著既定的目標全速前進。

今天,地處偏遠、長期落后的滇西踩下的每一個腳印,都是新的足跡。