慢性頸痛患者胸鎖乳突肌肌電變化特征的研究

□林義鈞 張恩銘(北京體育大學北京100084)

慢性頸痛患者胸鎖乳突肌肌電變化特征的研究

□林義鈞 張恩銘(北京體育大學北京100084)

(1)目的:通過分析受試者在頸深屈肌(DNF)耐力實驗及抗阻后縮實驗中胸鎖乳突肌(SCM)肌電信號變化的差異,探討影響慢性頸痛(CNP)的相關風險因素,為開展CNP的預防和康復提供科學依據;(2)方法:選取CNP患者37名,同期正常無頸痛人員22名,分別進行DNF耐力實驗,以及在最大隨意收縮(MVC)、20%MVC、60%MVC負荷下進行頸部抗阻后縮;(3)結果:在DNF耐力實驗中,頸痛組SCM積分肌電值(iEMG)高于正常組(p<0.05)。在抗阻后縮實驗中,頸痛組SCM肌電不對稱指數高于正常組(p<0.05);(4)結論:CNP患者SCM耐力弱于正常人。CNP患者頸部兩側SCM肌力存在不平衡現象。

慢性頸痛胸鎖乳突肌積分肌電值表面肌電

CNP作為一種常見的慢性勞損,嚴重影響著人們的生活質量。研究發現椎間盤退變并不是危險因素。在頸椎動力平衡中頸后肌群起主要作用,由于頸部肌肉具有肌力小、耐力差、易于勞損的特點,CNP與頸部不良姿勢所導致的肌肉退變、勞損以及局部生化環境改變有關。慢性頸肩部疼痛與長期伏案工作、頸部不良姿勢所導致的肌肉退變、勞損以及局部生化環境改變有關。較差的耐力和神經肌肉效率的減低是各種原因所致的慢性頸痛、頸源性頭痛的共同現象,這為治療CNP提供了思路。

本研究以頸部功能為基礎,通過肌電測試對CNP患者頸部功能特征進行分析,探討影響頸痛的相關風險因素,為CNP的預防與康復提供依據。

1、研究對象與方法

1.1、受試對象

CNP患者37名,同期無頸痛人員22名。對受試者講解測試內容和安排,簽署知情同意書。

頸痛組納入標準:①病程3個月以上;②無外傷病史;③無頸神經根性疼痛,神經系統查體無異常表現。頸痛組排除標準:①病程不足3個月;②實驗期間服用藥物;③由特異性的病理學因素導致,如腫瘤等。

1.2、測試方法

采用肌電測試儀對SCM在完成DNF耐力實驗和采用動態頸部肌肉測試系統(MCU)檢測在MVC、20%MVC和60%MVC負荷下后縮過程中放電數據進行采集;肌電數據使用Megawin軟件進行初步分析處理。

1.3、數據處理

采用Megawin軟件進行初步處理,通過iEMG1/iEMG2(iEMG1為DNF耐力實驗得到的積分肌電值,iEMG2為在負荷為MVC下得出的積分肌電值)對DNF耐力實驗的肌電數據進行標準化處理。對在負荷為20%、60%MVC下所得的肌電數據進行標準化處理后采用肌電活動的不對稱指數來分析:(RiEMG-LiEMG)/(RiEMG+LiEMG)× 100%。

1.4、數據分析

所得實驗數據采用spss 19.0統計軟件,實驗數據采用平均值±標準差(x±s)表示,通過獨立樣本T檢驗分析頸痛組與正常組人群的實驗數據,P<0.05表示具有顯著性差異。

2、結果

2.1、DNF耐力實驗

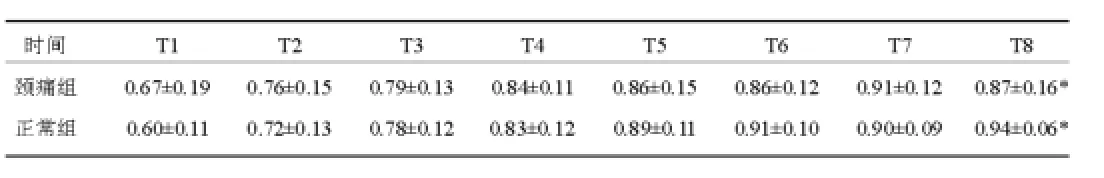

(1)DNF耐力實驗頸痛組與正常組左側SCM的iEMG值比較。

DNF耐力實驗頸痛組與正常組左側SCM的iEMG值比較結果見表1。

表1 DNF耐力實驗頸痛組與正常組左側SCM的iEMG值

(2)DNF耐力實驗頸痛組與正常組右側SCM的iEMG值比較。DNF耐力實驗頸痛組與正常組右側SCM的iEMG值比較結果見表2。

表2 DNF耐力實驗頸痛組與正常組右側SCM的iEMG值

2.2、在20%MVC、60%MVC負荷下抗阻后縮運動肌電不對稱指數比較

在20%MVC、60%MVC負荷下抗阻后縮運動肌電不對稱指數比較結果見表3。

表3 20%、60%MVC負荷下抗阻后縮頸痛組與正常組肌電不對稱指數對比

3、討論

3.1、DNF耐力實驗結果討論

(1)頸痛組單側SCM的iEMG與同側正常組比較結果討論。

在DNF耐力實驗中,頸痛組更多動用淺層肌肉,而深層肌肉動用較少。頸痛組單側SCM的iEMG在實驗開始階段高于正常組,說明頸痛組SCM代償較大,CNP患者習慣動用淺層肌肉代償來完成動作。隨實驗的進行,頸痛組SCM的iEMG呈現出下降趨勢。因其在開始階段較多動用SCM來代償而出現疲勞,并且開始動用頸部其他淺層肌肉來共同代償動作。正常組因實驗開始階段較少動用SCM,所以其iEMG呈現上升趨勢,且SCM未出現疲勞,其興奮性逐漸增高。

(2)SCM與DNF的關系。

頸屈曲運動可以緩解頸淺肌的異常興奮,提高DNF功能,改善頸肌的異常模式。DNF耐力實驗應以DNF為主要發力肌,而頸痛組過多動用SCM代償來維持頸部動作,此可能為導致CNP的影響因素。

3.2、抗阻后縮實驗結果討論

在負荷為60%MVC下做抗阻后縮動作時,頸痛組肌電不對稱指數與正常組相比呈現顯著性差異。說明頸痛組肌肉左、右不平衡狀態較正常組明顯,并且在實驗中可見右側肌肉放電量大于單側肌肉。所以頸部肌肉的不平衡可能是引起CNP的風險因素。

4、結論

(1)慢性頸痛患者胸鎖乳突肌耐力弱于正常人;

(2)慢性頸痛患者頸部兩側胸鎖乳突肌肌力存在不平衡的現象。

[1]Hogg-Johnson S,Vander V G,Carroll L J,et al.The Burden and Determinants of Neck Pain in the General Population:Results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders[J].Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics,2009,32(2).

[2]施杞,郝永強,彭寶淦等.動靜力平衡失調與頸椎病動物模型的實驗研究[J].上海中醫藥大學學報,1999,13(1).

[3]馮金升,李勇枝,敬紅平等.頸肌退變與頸椎病[J].局部手術學雜志,2005,14(3).

[4]NolanJP,SherkHH.BiomechanicalEvaluationofthe Extensor Musculature of the Cervical Spine[J].The Spine Journal, 1988,13(1).

[5]Marie H,Allan A,Anneli P,et al.Endurance and Fatigue Characteristics in the Neck Muscles During Sub-maximal Isometric Test in Patients with Cervical Radiculopathy[J].European Spine Journal,2014,23(3).

[6]Kalezic N,Noborisaka Y,Nakata M,et al.Cardiovascular and Muscle Activity During Chewing in Whiplash-associated Disorders (WAD)[J].Archives of Oral Biology,2010,55(6).

[7]Falla D,O’leary S,Farina D,et al.The Change in Deep Cervical Flexor Activity After Training Is Associated With the Degree of Pain Reduction in Patients With Chronic Neck Pain[J].Clinical Jornal of Pain,2012,28(7).

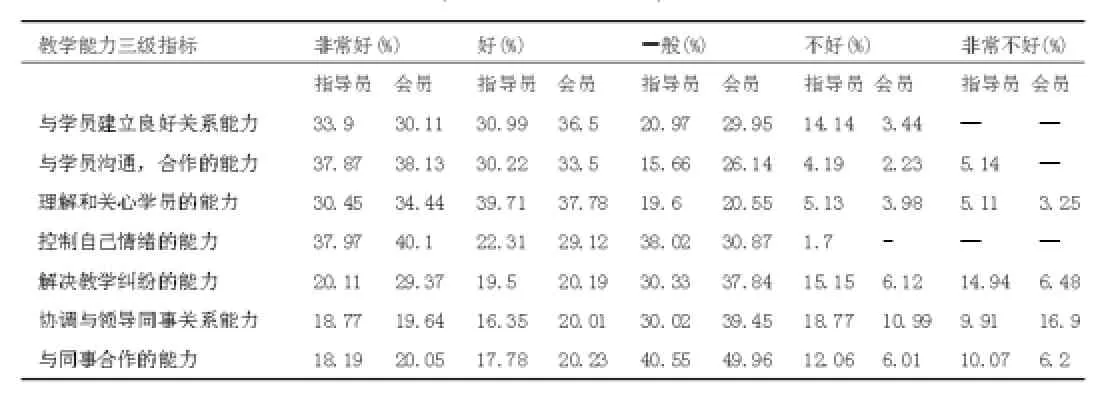

表5 健美操社會體育指導員交際合作能力自我評價與會員評價表(nl=85,n2=121)

3、結論與建議

3.1、結論

(1)合肥市健美操社會體育指導員學習與創新能力、運用音樂能力、運動能力和審美能力較好;

(2)合肥市健美操社會體育指導員的的科研能力和健身指導能力有待提高;

3.2、建議

(1)健美操社會體育指導員應增進與健身會員之間的交往與合作;

(2)健美操社會指導員應加強與同行之間的交流與合作;

(3)合肥市健美操社會體育指導員應注重自身科研能力和健身指導能力的提高。

參考文獻:

[1]國家勞動社會保障部[M].社會體育指導員國家職業標準, 2001,8.

[2]戴儉慧.我國社會體育指導管理體制研究[D]保存地點:上海體育學院,2004.

[3]李建國.呂樹庭.董新光.社會體育[M]北京:人民體育出版社, 2004.64.

G80

A

1006-8902-(2016)-11-ZQ

林義鈞(1991-),女,漢族,四川,北京體育大學,2014級康復醫學與理療學專業在讀碩士研究生,研究方向:運動醫學。

張恩銘(1979-),男,漢族,四川,博士,講師,任職于北京體育大學,研究方向:運動康復。