王娜娜的學籍還要得回來嗎?

佚名

看客散去,塵埃落地。今年9月,舉國關注的“被冒名頂替上大學事件”主角王娜娜,去洛陽當地的大學咨詢成人教育,校方告訴她,申請入學需要先恢復當年學籍。9月14日,王娜娜給周口職業技術學校學生處郵寄了一份《恢復學籍申請書》,四天后這份郵件以“對方拒收”為由退回。她不得不向河南省教育廳信訪辦反映情況,對方同意幫她轉寄。10月18日,周口職業技術學校出具回函稱,“無權恢復你的學籍。”

從拒收郵件到客套回復,校方的姿態,大約也是心照不宣的。按照校方的邏輯:“在2003年規定時間內,王娜娜已經持錄取通知書到校報到,當年錄取通知書已經完成使命……你被冒名頂替上學的事實已公之于眾,相關責任人已有相關部門處理……找不到恢復你入學資格的法律、法規和政策依據,無權恢復你的學籍。”

這個邏輯鏈,看起來很完美。但仔細推敲一下,似乎又糅雜著某種霸氣:第一,“當年的錄取通知書”成為侵權者的道具,令合法考生的命運黯然逆轉,這究竟是完成了怎樣的“使命”?第二,被冒名頂替上學之事確實公之于眾,相關責任人也確實正在處理,但,問責與追償并非魚和熊掌的關系。總不能說,壞人繩之以法了,受害者的求償權就可以忽略不計了。第三,根據此前周口市聯合調查組的結論,“上學期間,周口職業技術學院未對張瑩瑩入學資格進行復查”,并據此處理了周文一等三名周口職業技術學院領導及工作人員。那么,校方在王娜娜學籍權益上的失職與失責是板上釘釘的事實上。在當事人有恢復學籍訴求的時候,不是第一時間積極聯絡上級教育主管部門商榷,而是義正辭嚴地一口謝絕,于情于理,似乎令人倍感困惑。

法諺有云:正義不僅要實現,而且要以人們看得見的方式加以實現。王娜娜事件盡管真相大白于天下,但正義的實現路徑似乎總在拖泥帶水。折騰了大半年,這起進入司法程序的“頂替上學案”,截至10月下旬,周口市川匯區法院以“在補查”為由,仍未開庭。而來回奔走無數趟,除了將作奸犯科者拉下馬,好人似乎并沒有在法治天平上找到“好報”的圓滿——沒有賠償、沒有道歉,一切以冰冷而客觀的形式,言說著程序正義上的壁壘森嚴與代價高昂。可問題是,不是每個公民都是堂吉訶德,如果“懲惡”之后不能“揚善”,下一個“王娜娜”,還會這么不計代價、頭破血流而為抽象的正義萬死奔忙?

任何一起公共事件,于社會公平和法治倫理來看,其實都是一張試紙、更是一個樣板間。擠牙膏似的信息公開、歹戲拖棚的調查處理……它們之所以令輿論沸反,不過是維系秩序與正義的底層動力在蓄勢,簡言之,不過那句老話,叫做“公道自在人心”。而我們關心的,并不只是具象的王娜娜,更關心的是,如果王娜娜是我們,命運之手會否如此輕易地覆雨翻云?王娜娜的學籍,不是被王娜娜弄丟了。既然如此,這個并不年輕的河南女子,想要索回當年的學籍權益,制度與法,能攤手聳肩說“愛莫能助”嗎?

【選自光明網】

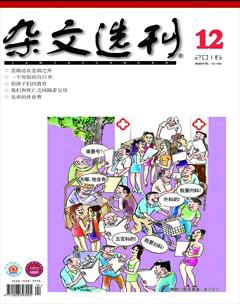

插圖 / “借殼”上學 / 朱慧卿