生態(tài)博物館建設(shè)指南草案(下)

孫 華,韓博雅

(北京大學(xué)考古文博學(xué)院,北京 100871)

生態(tài)博物館建設(shè)指南草案(下)

孫 華,韓博雅

(北京大學(xué)考古文博學(xué)院,北京 100871)

生態(tài)博物館是新博物館的一個特殊類型,它是在原來的地理、社會和文化條件中保存、展示和傳承特定族群或社群的生存狀態(tài)、文化遺產(chǎn)和文化傳統(tǒng)的開放式博物館。生態(tài)博物館自產(chǎn)生迄今已經(jīng)經(jīng)歷40余年,經(jīng)歷了4個發(fā)展階段,但在中國這樣的社區(qū)自組織能力較弱、經(jīng)濟和文化還欠發(fā)達的國家,生態(tài)博物館的建設(shè)也遇到較多問題。因此,需要了解生態(tài)博物館發(fā)展的歷史,明確其定義、內(nèi)涵和要素,分清其類型,掌握建設(shè)這類博物館的程序和方法,做好管理工作以保證生態(tài)博物館的正常運轉(zhuǎn),從而真正做到保存文化遺產(chǎn),傳承優(yōu)秀文化。

生態(tài)博物館;文化;遺產(chǎn);保護

4 要素[4-9]

生態(tài)博物館的構(gòu)成要素是指生態(tài)博物館的各個組成部分。這些要素是否符合要求和相對齊全,向內(nèi)決定著生態(tài)博物館的內(nèi)涵能否被實現(xiàn),向外關(guān)系到生態(tài)博物館能否順利運營。

生態(tài)博物館的構(gòu)成要素包括:保護和展示對象、信息資料中心、展示中心,管理委員會和參與者。

4.1 保護展示對象

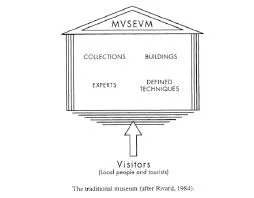

在將生態(tài)博物館和傳統(tǒng)博物館的比較時,瑞伍 .里瓦德(Reve Rivard)提出了一個詳細和具體的圖解(圖1)。該圖解盡管存一些問題,但對于認識生態(tài)博物館的構(gòu)成要素有所幫助。

圖1 生態(tài)博物館和傳統(tǒng)博物館比較圖解

通過比較不難看出,相對于傳統(tǒng)博物館這一封閉的空間,生態(tài)博物館是一個開放的地域范圍。在生態(tài)博物館的空間里,我們對物質(zhì)和非物質(zhì)的兩類對象提供保護和展示。物質(zhì)對象包括:建筑、遺址、遺跡、自然景觀、與社區(qū)生產(chǎn)和生活有關(guān)的物品、與社區(qū)歷史和文化有關(guān)的文獻和資料等;非物質(zhì)的對象包括:風(fēng)俗、習(xí)慣、儀式、歷史、傳說、社區(qū)居民的對其自身的認知和記憶等。

需要說明的是,里瓦德對生態(tài)博物館要素的圖解,既不全面也相當(dāng)雜亂,容易造成誤解并將生態(tài)博物館泛化。例如,生態(tài)博物館的對象不應(yīng)該是遺址,遺址可建設(shè)遺址博物館或遺址公園,盡管有的文化景觀類型遺產(chǎn)的地域范圍內(nèi)有遺址,但遺址不是生態(tài)博物館的必要構(gòu)成要素;再如,生態(tài)博物館很主要的一個保護和展示對象是傳統(tǒng)技術(shù)和工藝,而在這個圖解中卻沒有將其作為重要因素列出。事實上,在里瓦德列舉的所有生態(tài)博物館的要素中,除去“人”(“長者”“觀眾”)這個特殊要素另當(dāng)別論外,其余都是文化和自然遺產(chǎn)的要素。生態(tài)博物館保護和展示的對象與遺產(chǎn)——尤其是文化遺產(chǎn)密切相關(guān)。

人類共有的遺產(chǎn),除了自然遺產(chǎn)外,作為文化遺產(chǎn)的主要類型有物質(zhì)文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。物質(zhì)文化遺產(chǎn)有不可移動的遺址、紀(jì)念碑(包括建筑群、雕刻),可移動的生產(chǎn)工具、生活用器、儀式用器等。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)則是被各地區(qū)和社群視為其文化傳統(tǒng)的表現(xiàn)形式、知識和技能,包括了口頭傳說、表演藝術(shù)、社會風(fēng)俗、禮儀節(jié)慶、傳統(tǒng)工藝等。此外,還有既有物質(zhì)又有非物質(zhì)的復(fù)合文化遺產(chǎn)——文化景觀。在這些遺產(chǎn)中,最適宜于建立正確的生態(tài)博物館的保護和展示對象就是最后一類也是最復(fù)雜的文化景觀。文化景觀的定義可以概括為:

文化景觀是介于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(更準(zhǔn)確地表述是“人類行為過程的遺產(chǎn)”)和物質(zhì)文化遺產(chǎn)(更準(zhǔn)確地表述應(yīng)是“人類行為結(jié)果的遺產(chǎn)”)之間的遺產(chǎn)類型。文化景觀作為文化遺產(chǎn)的一種“混合”類型,它是一定空間范圍內(nèi)的、被認為有獨特價值、值得有意加以維持,以延續(xù)其固有價值的、包括人們自身在內(nèi)的人類行為及其創(chuàng)造物的綜合體。至今還被人們使用,其生活方式、產(chǎn)業(yè)模式、工藝傳統(tǒng)、藝術(shù)傳統(tǒng)和宗教傳統(tǒng)沒有中斷并繼續(xù)保持和發(fā)展的城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村、工礦、牧場、寺廟和圣山等,都應(yīng)當(dāng)屬于文化景觀類型遺產(chǎn)的范疇。

生態(tài)博物館建設(shè)時對象的選擇極其重要,它是防止博物館建設(shè)一開始就發(fā)生異化的基礎(chǔ)。并非所有的遺產(chǎn)地都可以建立生態(tài)博物館,保存和呈現(xiàn)活態(tài)的展品是生態(tài)博物館區(qū)別于其他展覽形式的一個核心特征。

回顧生態(tài)博物館的發(fā)展歷程,凡是將不屬于文化景觀的遺產(chǎn)類型作為保護和展示對象的博物館,由于遺產(chǎn)地所在社區(qū)與遺產(chǎn)地之間已經(jīng)失去歷史的情感聯(lián)系,缺乏了文化景觀遺產(chǎn)特有的“延續(xù)性”和“動態(tài)”特性,外來專家施加給遺產(chǎn)地與社區(qū)之間強制性“認同”,無法給博物館建設(shè)和運營帶來生動的活力,勢必使博物館脫離生態(tài)博物館追求的目標(biāo),成為“掛羊頭賣狗肉”的偽生態(tài)博物館。當(dāng)初生態(tài)博物館的創(chuàng)始人戴瓦蘭利用政府的資源選擇早已經(jīng)中斷生產(chǎn)、工業(yè)社區(qū)已經(jīng)異化或死亡的克勒索和蒙特梭兩座城鎮(zhèn)來建立生態(tài)博物館,其選擇對象不是“活態(tài)”的工業(yè)遺產(chǎn),而是與英國鐵橋峽一樣的工業(yè)遺址和工業(yè)遺留(英國博物館學(xué)界就從不把鐵橋峽工業(yè)文明博物館視為生態(tài)博物館),從一開始就注定了該博物館只能是保護國家工業(yè)革命遺存、展示國家工業(yè)文明歷程的國家層面的工業(yè)博物館,而非地區(qū)和社區(qū)層面的保護和展示“活態(tài)”遺產(chǎn)的生態(tài)博物館。

在生態(tài)博物館的發(fā)展歷程中,還有脫離保護和展示多元文化的實際,認為生態(tài)博物館須致力于保存和展示某一普遍的社群或社會現(xiàn)象,從而使社會關(guān)注這些社群和社會現(xiàn)象,以幫助這些弱勢社群并

促進社會公平。如法國的萊納(Fresnes)生態(tài)博物館致力于保護在文化逐步趨同、逐步一體化中被遺忘的少數(shù)人的生活和文化,例如洗衣女、監(jiān)獄中的人、移民等等,他們試圖通過生態(tài)博物館,不僅要喚起社會對這些小眾群體的關(guān)注,也要幫助他們爭取在社會上的平等待遇[5]。這種把不屬于多元文化范疇的普遍社會存在作為生態(tài)博物館的保護和展示對象,顯然是不恰當(dāng)?shù)摹I鷳B(tài)博物館不是社區(qū)委員會或居民委員會,不是文化館和群眾藝術(shù)館,更不是匡扶正義的法律援助機構(gòu)。無視博物館的基本職能和主要特點,將生態(tài)博物館的功能和目標(biāo)泛化,把以人為本、社群平等、利益共享、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展作為生態(tài)博物館的核心和追求目標(biāo),可能會導(dǎo)致生態(tài)博物館與普通的群眾文化機構(gòu)、社區(qū)的管理服務(wù)機構(gòu)、文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)的旅游股份制公司等相混淆,從而將生態(tài)博物館這種新型博物館引入歧途。

4.2 社區(qū)

社區(qū)居民是生態(tài)博物館的核心參與者。生態(tài)博物館的運營有賴于他們自發(fā)地對自身文化的保護,在生態(tài)博物館中,當(dāng)?shù)鼐用袷俏幕谋Wo者,他們自身也是文化的一部分。他們努力保護文化,同時也是社區(qū)發(fā)展的受益者。

根據(jù)生態(tài)博物館的定義,生態(tài)博物館選建的對象應(yīng)該是尚存的、活態(tài)的文化遺產(chǎn),是具有一定的特殊性和保護意義的文化現(xiàn)象,經(jīng)過教育和傳播,當(dāng)?shù)孛癖娪凶栽傅囊庵竞蜔崆榻⑵鸩┪镳^進行保護的文化現(xiàn)象。“尚存”和“活態(tài)”是指該文化尚處于發(fā)展之中,仍然在一定區(qū)域內(nèi)或?qū)δ硞€群體發(fā)生作用。基于公民的“自愿意志和熱情”是指在形式上生態(tài)博物館應(yīng)當(dāng)是自發(fā)的,具有摒棄政治化特征。舉例來講,世界級或國家級遺產(chǎn)地的申請和建立往往都是一種以政府為主導(dǎo)、以專家和相關(guān)部門為主體的過程,它在形式上的政治化較強,在成形過程中的參與性較弱;相比之下,生態(tài)博物館的建設(shè)是基于當(dāng)?shù)鼐用褡约旱囊庠福谒麄冏园l(fā)地行動起來保護自己文化的熱情,立足于當(dāng)?shù)孛癖娮灾鞯墓芾砗瓦\營。

在我國,雖然尚存保護意識薄弱、保護動力不足的問題,但是生態(tài)博物館的建設(shè)仍然不能忘記這個重要的特點,應(yīng)積極培養(yǎng)民眾主動保護的意識,力圖使生態(tài)博物館做到:在指導(dǎo)下建成,在自發(fā)意識下建設(shè)。不得不承認和重視的一個現(xiàn)實問題是,我國公民的博物館意識普遍薄弱,能有人主動建立生態(tài)博物館保存自己的文化固然是好的,但更多的情況是,具有文化特殊性的民眾對自身的文化了解并不深入,依賴于他們自發(fā)地保護自身文化往往是不現(xiàn)實的。在資金和資源都有限的情況下,比較理想的做法是:在文化遺產(chǎn)所在地中選擇符合相關(guān)條件的對象,幫助當(dāng)?shù)鼐用駱淞⑦z產(chǎn)意識,增強對自身文化的認知和自豪感,從而推動生態(tài)博物館的建設(shè),并通過學(xué)習(xí)效應(yīng)推廣這種保護方式。這不僅是保護文化遺產(chǎn)的當(dāng)務(wù)之急,也是最具效率之舉。這個選擇的過程并不有悖于文化的平等性,而是在既有的資源條件下,實現(xiàn)效益的最大化。

4.3 管理委員會

管理委員會主要由政府及相關(guān)部門的負責(zé)人、有關(guān)專家、社區(qū)負責(zé)人和生態(tài)博物館的負責(zé)人組成。這4部分人在管理委員會中的角色是:政府主導(dǎo)、專家指導(dǎo)、社區(qū)參與、博物館負責(zé)人執(zhí)行。

管理委員會的主要工作是:為生態(tài)博物館提供研究資料和技術(shù)支持,為生態(tài)博物館的基本運營尋求必要資金,指導(dǎo)生態(tài)博物館向正確方向發(fā)展,管理生態(tài)博物館的日常運營,監(jiān)測生態(tài)博物館的基本情況,對生態(tài)博物館的各項工作進行評估,促進社會宣傳和社會教育。

在我國,政府及有關(guān)部門在生態(tài)博物館的建設(shè)過程中具有十分關(guān)鍵的作用。他們對生態(tài)博物館的重視程度,所能夠提供的技術(shù)支持和資金保障,是生態(tài)博物館在最初起步和運營過程中能否順利的關(guān)鍵因素。

我國民眾的博物館意識普遍較弱,這是現(xiàn)實的情況,簡單地依靠國外的理論——由社區(qū)居民自發(fā)地認識到保護自身文化的必要性,從而建設(shè)生態(tài)博物館保護這些文化——來實現(xiàn)生態(tài)博物館的建立往往具有較大困難。面對這種情況,在生態(tài)博物館建立伊始,專家應(yīng)扮演引導(dǎo)者和指導(dǎo)的角色。通過調(diào)查研究,找到適宜建立生態(tài)博物館的地點,將保護文化特殊性的必要性和生態(tài)博物館的保護理念向社區(qū)居民傳播,協(xié)助建立生態(tài)博物館的資料中心和展示中心,指導(dǎo)生態(tài)博物館運營的各項工作。當(dāng)生態(tài)博物館渡過運營初期、可以正常運轉(zhuǎn)時,專家的學(xué)者的作用應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)椤瓣P(guān)節(jié)”,即有效地協(xié)調(diào)政府和有關(guān)部門與生態(tài)博物館的關(guān)系,以最新的學(xué)術(shù)成果和研究資料指導(dǎo)生態(tài)博物館的進一步發(fā)展,及時調(diào)整運營過程中失當(dāng)之處等等。

生態(tài)博物館的保護和展示對象既然是有人居住、生產(chǎn)和生活的“活態(tài)”的文化遺產(chǎn),這些人群

就構(gòu)成了社區(qū)。該社區(qū)人們是否愿意建設(shè)生態(tài)博物館?如何建設(shè)生態(tài)博物館?以及生態(tài)博物館應(yīng)該如何管理和運營?需要按照社區(qū)人們的意愿并征求他們的意見。社區(qū)人們的意愿和意見通過他們推選的代表向管理委員會轉(zhuǎn)達,社區(qū)的代表自然應(yīng)是管理委員會的主要角色之一。

博物館的負責(zé)人是受管理委員會委托具體運營生態(tài)博物館的人。博物館負責(zé)人的管理水平和人文關(guān)懷,是一個生態(tài)博物館是否能夠順利生存和發(fā)展的極其重要的因素。博物館負責(zé)人可以是專家,但最佳人選是來自社區(qū)的具有生態(tài)博物館專業(yè)知識的人。

4.4 資料信息中心

資料信息中心是收集和保存生態(tài)博物館所在區(qū)域歷史和文化資料以及其他文獻的地方,掌管搜集資料、對保護和展示對象的變化進行觀察和持續(xù)記錄,以及對生態(tài)博物館的發(fā)展?fàn)顩r進行跟蹤記載的工作。同時,資料信息中心為研究者和參觀者提供參觀和研究服務(wù),也可以作為接待專家和研究者的場所。資料中心的保存內(nèi)容包括紙質(zhì)文獻、資料、圖片、照片,也包括電子圖片、照片、文字資料,錄音,錄像等。

資料信息中心是生態(tài)博物館的最重要的構(gòu)成要素之一。

4.5 展示中心

生態(tài)博物館內(nèi)的展示中心包括展覽和收藏兩部分工作。展覽工作用于展示該文化遺產(chǎn)的歷史、現(xiàn)狀、價值等性狀,促進遺產(chǎn)地所在社區(qū)居民和參觀者的了解和認識該文化遺產(chǎn)(包括遺產(chǎn)相關(guān)社區(qū)人們自身)。收藏工作主要負責(zé)收集、保管和保護可以說明該生態(tài)博物館面對區(qū)域歷史、文化和人們社會生活的有保存價值的物件。展示中心的展覽和收藏功能可以與資料信息中心部分重合。

從陳列內(nèi)容上看,相比于傳統(tǒng)博物館更偏重于展示珍貴文物或藝術(shù)品,生態(tài)博物館的展示中心在展示內(nèi)容的選擇上可以更加寬泛,它不囿于珍貴的物品,居民日常生活或生產(chǎn)過程中常見的物品,只要能夠表達展覽主題、幫助實現(xiàn)展覽目的,都可以成為陳列的內(nèi)容。但是,即便陳內(nèi)容的選擇更為寬泛,陳列大綱的編寫和陳列的故事性仍然要不失嚴謹。從陳列形式上看,生態(tài)博物館展示中心的陳列方式可以不拘泥于傳統(tǒng)博物館的方式,它可以是一個固定的陳列廳,也可以是一個臨時的場所,展覽結(jié)束后可繼續(xù)投入其他用途,甚至可以是露天展示等更為輕松活潑、更容易為當(dāng)?shù)孛癖娊邮艿姆绞健?/p>

4.6 觀眾

生態(tài)博物館的參觀者有兩類:一類是博物館所在社區(qū)的人們,他們既是生態(tài)博物館的展品,同時又是觀眾,通過參觀和學(xué)習(xí)重新認識自己、自己社區(qū)及其相關(guān)的物質(zhì)與非物質(zhì)的文化現(xiàn)象;一類是外來的參觀者,他們來到這個與自己熟悉社區(qū)不同的新社區(qū),學(xué)習(xí)和體驗完全不同的傳統(tǒng)文化,從而具體真切地感覺到世界文化的多樣性。

在傳統(tǒng)博物館中,觀眾往往能夠清楚地意識到自己的參觀行為。但在生態(tài)博物館中,觀眾處于一個并非封閉的空間內(nèi),在開放的空間進行參觀,和旅游行為的區(qū)別在于什么?除了對某種文化的認知,還應(yīng)當(dāng)獲得怎樣的教育?這些問題的解決,是生態(tài)博物館在社會教育方面的功用。

5 類型

生態(tài)博物館既然是以文化景觀類型遺產(chǎn)為主要對象建立的,文化景觀類型遺產(chǎn)的分類就可以作為生態(tài)博物館的分類。按照新的文化景觀分類,生態(tài)博物館可以分為以下5個類型。

5.1 農(nóng)業(yè)文化景觀生態(tài)博物館

人類對土地的耕作利用體現(xiàn)了農(nóng)村社會及族群所擁有的多樣的生存智慧,折射了人類和自然之間的內(nèi)在聯(lián)系,是農(nóng)業(yè)文明的結(jié)晶。農(nóng)業(yè)文化景觀類型遺產(chǎn)又可以作物種植模式及其形成的景觀分為兩個小的類型,前者就是建立在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)上的村落文化景觀,后者是建立在近代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)上的農(nóng)場文化景觀。因此,農(nóng)業(yè)文化景觀生態(tài)博物館也可以分為以下兩個小類型。

(1)村落文化景觀生態(tài)博物館:建立在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟基礎(chǔ)上的以村落、田地及其周圍山川環(huán)境基礎(chǔ)上的生態(tài)博物館。傳統(tǒng)的村落文化景觀因為自然和傳統(tǒng)的區(qū)隔,其形態(tài)的多樣性尤為顯著,是農(nóng)業(yè)文化景觀類型遺產(chǎn)的主體,我國已建成的生態(tài)博物館基本上都是村落文化景觀生態(tài)博物館[10]。

(2)農(nóng)場文化景觀生態(tài)博物館:建立在近代機械化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)上的以私人、集體或國家經(jīng)營的農(nóng)場為對象的生態(tài)博物館。

5.2 牧業(yè)文化景觀生態(tài)博物館

人類利用天然的草場規(guī)模化飼養(yǎng)馴化動物的區(qū)域所形成的居住方式、生產(chǎn)方式、生活方式及其由此產(chǎn)生的文化事項的總稱。其基本特點是季節(jié)性追

逐水草放牧羊、牛、馬,以這些牲畜及草場作為主要的生產(chǎn)資料,以這些牲畜提供的奶和肉作為最主要的生活資料,以分散的可拆卸組裝的簡易房屋作為住所,并由此形成了不同于農(nóng)業(yè)區(qū)域的生產(chǎn)方式、生活習(xí)慣、社會組織和文化傳統(tǒng)。牧業(yè)是與農(nóng)業(yè)同時產(chǎn)生和長期并行的人類最重要的產(chǎn)業(yè)模式,在這種模式下形成文化傳統(tǒng)構(gòu)成了牧業(yè)文化景觀。

建立在傳統(tǒng)牧場上的生態(tài)博物館就是牧業(yè)生態(tài)博物館。

5.3 工業(yè)文化景觀生態(tài)博物館

嚴格的工業(yè)文化景觀是工業(yè)革命時代以后的原料開采、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品運輸和集中銷售的遺存,包括礦山、工廠、車站、港口等。從保存狀態(tài)上來說,工業(yè)遺產(chǎn)有3種不同的性狀:①有的工業(yè)遺產(chǎn)已經(jīng)完全毀棄,成為工業(yè)遺址;②有的工業(yè)遺產(chǎn)已經(jīng)停產(chǎn)、停業(yè)或轉(zhuǎn)作他用,但廠礦站港和生產(chǎn)運輸流程仍舊保存,成為工業(yè)遺留;③有的工業(yè)遺產(chǎn)還在繼續(xù)生產(chǎn)和使用,不僅廠礦站港和生產(chǎn)運輸工藝依舊,而且生產(chǎn)技術(shù)和工藝一直保留和延續(xù),成為工業(yè)文化景觀。

以仍然在生產(chǎn),生產(chǎn)技術(shù)和工藝一直保留和延續(xù)的礦山、工廠、車站、港口等地建立的博物館就是工業(yè)文化景觀博物館。

5.4 宗教文化景觀生態(tài)博物館

歷史上某一團體或個人出于某種宗教信仰建筑的寺廟、寺廟群或具有宗教象征意義的圣山,這些宗教場所除了建筑物(構(gòu)筑物)和雕塑一直保存外,其宗教集團和神職人員一直在使用這些宗教場所,宗教祭拜活動和神圣象征意義始終保持未中斷,這種至今仍然延續(xù)的具有突出歷史價值、藝術(shù)價值和精神情感價值的著名宗教場所和區(qū)域,都可歸屬于宗教文化景觀的范疇。

在一直具有延續(xù)性教團從事宗教活動的寺廟(群)和宗教名山建立的生態(tài)博物館就是宗教文化景觀生態(tài)博物館。

5.5 城鎮(zhèn)文化景觀生態(tài)博物館

城鎮(zhèn)是以非農(nóng)業(yè)人口為主、具有一定規(guī)模工商業(yè)、人口相對集中的居民點,它是一定區(qū)域鄉(xiāng)村的中心。城鎮(zhèn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上是以從事非農(nóng)業(yè)活動的人口為主,一般聚居有較多來自不同地方的沒有血緣和親緣關(guān)系的人口,其占地面積、人口密度、建筑密度、空間形態(tài)和文化景觀上都不同于鄉(xiāng)村。此外,城鎮(zhèn)往往還是工廠、商貿(mào)、學(xué)校、醫(yī)院和文化娛樂場所的集中地,是一定地域的政治、經(jīng)濟、文化的中心,人們的生活方式、價值觀念、知識結(jié)構(gòu)等都與鄉(xiāng)村的人們有一定的差異(盡管這種差異隨著社會的進步在逐漸縮小)。

在那些具有悠久歷史、保留下大量歷史建筑,同時城市傳統(tǒng)沒有中斷的具有突出價值的歷史城鎮(zhèn)建立的生態(tài)博物館,就是城鎮(zhèn)文化景觀生態(tài)博物館。

城鎮(zhèn)由于體量龐大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,街區(qū)發(fā)展不平衡,有些生態(tài)博物館只選擇一些歷史街區(qū)進行建設(shè)。

6 建設(shè)

生態(tài)博物館的建設(shè)程序主要可以分為預(yù)設(shè)研究、資金籌措和規(guī)劃建設(shè)程序幾部分工作。

6.1 預(yù)設(shè)研究

預(yù)設(shè)研究是對建設(shè)生態(tài)博物館建可行性的判定和對建設(shè)目標(biāo)的基本構(gòu)想。選擇建立生態(tài)博物館對象的過程中,可以由專家或有關(guān)部門按照生態(tài)博物館的定義與標(biāo)準(zhǔn),尋找適合建設(shè)生態(tài)博物館的地點,通過與當(dāng)?shù)鼐用駵贤ǎ诰用褡灾饕庠负妥园l(fā)的熱情下,可以確定建設(shè)生態(tài)博物館。或者,某一地區(qū)居民自發(fā)地產(chǎn)生保護自身文化、建設(shè)生態(tài)博物館的意愿,向有關(guān)部門申請,通過相關(guān)的檢驗符合建設(shè)生態(tài)博物館的要求,可以確定建設(shè)生態(tài)博物館。對于不符合生態(tài)博物館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的對象,應(yīng)避免選用生態(tài)博物館的方式,以免引起名不副實的現(xiàn)象的出現(xiàn)。同時,對生態(tài)博物館的基本形態(tài)和最終目標(biāo)以及生態(tài)博物館對社區(qū)即將帶來的變化,都應(yīng)當(dāng)有所預(yù)判。

6.2 資金籌措

確定建設(shè)生態(tài)博物館以后,應(yīng)開始籌措建設(shè)經(jīng)費。初期建設(shè)的經(jīng)費應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實情況首先做出預(yù)算;再由政府或有關(guān)部門專項撥款啟動,或者向單位或個人募款,以保證完成初期建設(shè)。當(dāng)生態(tài)博物館開始正常運轉(zhuǎn),博物館應(yīng)努力通過自身經(jīng)營完成生態(tài)博物館所需費用,并實現(xiàn)社區(qū)發(fā)展。

6.3 建設(shè)程序

在我國第一代生態(tài)博物館的建設(shè)過程中,由于缺乏相關(guān)的建設(shè)經(jīng)驗,沒有一個健全的建設(shè)程序作為參考,造成建設(shè)過程中出現(xiàn)一些問題,例如相關(guān)機構(gòu)不健全,生態(tài)博物館的功能沒有得到充分的實現(xiàn),建設(shè)速度緩慢、周期過長等。基于生態(tài)博物館已有的建設(shè)經(jīng)驗,在此擬出具體的建設(shè)程

序和步驟,為生態(tài)博物館高效、順利的建設(shè)過程提供參考。

(1)組織委員會。一個組織的良好委員會是生態(tài)博物館建設(shè)順利進行的重要保障。在委員會內(nèi)部,明確各部分職能和分工,明確研究、監(jiān)督基本建設(shè)、宣傳和教育等工作的具體歸屬。

在生態(tài)博物館興建伊始,需要對參與的各方面人員進行有效的組織。組織委員會需在其中起到組織、籌備的作用,一方面,他們要聯(lián)系政府及有關(guān)部門,報告建立生態(tài)博物館的必要性和學(xué)術(shù)意義,獲得建立生態(tài)博物館的許可和批復(fù),申請必要的啟動資金;另一方面,組織委員會中專家學(xué)者需要將生態(tài)博物館的相關(guān)知識和信息傳遞給當(dāng)?shù)氐呢撠?zé)者和管理者,再通過開展教育培訓(xùn)和逐層傳播,使生態(tài)博物館被廣泛認識和接受;組織委員會需制訂生態(tài)博物館的建設(shè)計劃,對生態(tài)博物館的建設(shè)時間和步驟以及最終的效果和目標(biāo),做出明確的說明。

在生態(tài)博物館建成以后,組織委員會就向管理委員會轉(zhuǎn)化。

(2)明確目標(biāo)。在建設(shè)生態(tài)博物館的過程中,首先要明確生態(tài)博物館的建設(shè)目標(biāo):制定生態(tài)博物館的基本景觀形態(tài)的規(guī)劃,對生態(tài)博物館建成帶來的變化和發(fā)展提出基本構(gòu)想;更深入的一方面,生態(tài)博物館建設(shè)的最終目標(biāo)都將是保護和發(fā)展現(xiàn)有文化,促進當(dāng)?shù)鼐用窭斫夂蜔釔圩陨砦幕⑼ㄟ^生態(tài)博物館的模式,最終推動社區(qū)的發(fā)展。這一目標(biāo)是貫穿于生態(tài)博物館工作始終的方向,也是檢驗和評估生態(tài)博物館工作的標(biāo)準(zhǔn)。

(3)明確界限。劃清生態(tài)博物館的保護邊界,確定生態(tài)博物館工作對象的主要內(nèi)容。從橫向上看,這些內(nèi)容包括物質(zhì)的對象和非物質(zhì)的對象,物質(zhì)的對象包括自然景觀,建筑,遺址,遺跡,與社區(qū)生產(chǎn)和生活有關(guān)的物品、物件,與社區(qū)歷史和文化有關(guān)的文獻和資料等;非物質(zhì)的保護對象包括:風(fēng)俗、習(xí)慣、儀式、歷史、傳說、社區(qū)居民的對其自身的認知和記憶等。從縱向上看,這些內(nèi)容既包括其本身的完整性,也包括文化價值、經(jīng)濟價值、教育價值等。這項工作的進行不僅可以保證生態(tài)博物館的正確內(nèi)涵,也能促進管理人員和社會民眾對生態(tài)博物館的理解和認識。

(4)推廣和開展保護工作。通過調(diào)查保護對象的實際情況,對需要保護或存在危險的文物或物件采取必要的措施;同時,可以通過征集或向居民詢問的方式,得到保護對象的相關(guān)信息。保護工作同時也是對社區(qū)相關(guān)資料的搜集,在保護過程中,將生態(tài)博物館的相關(guān)理念進行傳遞也是必要的。

(5)建設(shè)資料信息中心。資料信息中心的籌建包括資料搜集和整理兩部分。資料搜集包括整理既有的、遺留下來的文字,同時要對生態(tài)博物館所在地的基本情況、風(fēng)俗儀式、傳統(tǒng)技藝以及居民記憶等進行記錄,包括描述、表格、圖片等形式;另一方面,要將已經(jīng)獲得的資料進行整理,成為記錄生態(tài)博物館的系統(tǒng)信息,為研究和展示提供學(xué)術(shù)支持。

(6)推廣宣教工作。鑒于民眾對生態(tài)博物館的理解并不深入,在民眾間推廣宣傳和教育工作是建成生態(tài)博物館的重要步驟。對于宣教工作,管理委員會的各部分都應(yīng)當(dāng)參與,但承擔(dān)的角色不同:政府和有關(guān)部門具有宣傳的優(yōu)勢,專家將進行公眾教育的內(nèi)容傳達給所在地的管理者,再層層深入,使群眾了解生態(tài)博物館的理念,并參與到生態(tài)博物館的工作中來。

宣傳對于生態(tài)博物館的意義是不言而喻的,不僅可以促進生態(tài)博物館思想的傳播,同時也可以擴大生態(tài)博物館的知名度和影響力,增加博物館的參觀收入。

生態(tài)博物館可以采用傳統(tǒng)宣傳媒介和數(shù)字媒介,宣傳內(nèi)容除展示內(nèi)容外,更要突出生態(tài)博物館的建設(shè)意義和價值。在宣傳過程中,要注意區(qū)分生態(tài)博物館和旅游項目之間的區(qū)別。

7 管理

生態(tài)博物館建成之后,要將博物館的管理標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化,推進生態(tài)博物館迅速從建設(shè)初期轉(zhuǎn)入到正常的運營過程中,實現(xiàn)生態(tài)博物館由當(dāng)?shù)厝嗣褡园l(fā)管理運營、促進社區(qū)發(fā)展的目標(biāo)。

(1)明確管理目標(biāo)和制訂管理計劃。在這里,管理目標(biāo)不僅僅是實現(xiàn)生態(tài)博物館宏觀的普遍最終目標(biāo),也應(yīng)該制定出微觀的生態(tài)博物館在短期和長期的建設(shè)目標(biāo)和規(guī)劃,應(yīng)具體到資料收集整理、展覽規(guī)劃、社區(qū)活動組織、觀眾流量、生態(tài)博物館的預(yù)算與收入目標(biāo)等。制訂出每個項目計劃的時間表,具體到實現(xiàn)團隊等。

(2)研究計劃。生態(tài)博物館應(yīng)當(dāng)分別制訂出長期和短期的研究計劃,一方面,專家要對生態(tài)博物館內(nèi)保護對象進行描述記錄,研究和梳理其歷史和價值,以及可以繼續(xù)開發(fā)的空間。同時,要設(shè)計和安

排群眾可以參與的工作項目和活動,促進當(dāng)?shù)孛癖姷膶W(xué)習(xí),從而使他們能夠更快地加入到對自身文化的理解和保護中。

(3)信息和資料管理。生態(tài)博物館需要不斷進行日常情況的記錄,對已有的資料進行整理和豐富。可以策劃采訪、調(diào)查的活動,組織當(dāng)?shù)乜梢詣偃蔚拿癖姡瑓⑴c到搜集資料的活動中。

(4)展示和保護管理。展示和保護中心是生態(tài)博物館與外界聯(lián)系的重要媒介,中心要制訂主題展覽計劃。

(5)公共教育的管理。通過講座和主題活動,促進當(dāng)?shù)孛癖姾陀^眾對生態(tài)博物館本身以及文化的保護和發(fā)展的思考。

(6)人員管理。生態(tài)博物館中既應(yīng)該包括全職的工作人員,也應(yīng)該具有一些更為靈活的短期的臨時崗位,供更多的人參與到生態(tài)博物館的工作中,了解生態(tài)博物館的工作。

(7)預(yù)算管理。對生態(tài)博物館應(yīng)做短期和長期的預(yù)算規(guī)劃。

(8)對特殊事件的應(yīng)對措施。對生態(tài)博物館可能會發(fā)生的特殊情況做出應(yīng)急措施,諸如火災(zāi)、洪水、故意破壞等,做出預(yù)防和應(yīng)急規(guī)劃。

8 考評

考評包括兩個方面內(nèi)容:一是對新建成生態(tài)博物館的各項建設(shè)指標(biāo)進行考評,看其是否具備了生態(tài)博物館的基本要素,以確定其是否屬于生態(tài)博物館類型;二是定期對生態(tài)博物館的運營狀況和目標(biāo)實現(xiàn)情況進行調(diào)查和檢驗,以發(fā)現(xiàn)存在問題并尋求解決之道。

8.1 性質(zhì)考評

對生態(tài)博物館必須具備的要素進行考評,不具備這些基本要素的博物館,不能授予“生態(tài)博物館”的稱號。生態(tài)博物館的性質(zhì)考評包括:

(1)遺產(chǎn)的性質(zhì)是否屬于適宜于建設(shè)生態(tài)博物館、既具有物質(zhì)文化遺產(chǎn)又具有非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的復(fù)合文化遺產(chǎn)——文化景觀?

(2)遺產(chǎn)所在地的社區(qū)是否與遺產(chǎn)本體和環(huán)境有性質(zhì)上的關(guān)聯(lián),也就是說遺產(chǎn)的延續(xù)性是否中斷?

(3)博物館是否具有能夠反映遺產(chǎn)擁有者或使用者的當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)民眾的意愿的運營管理機制,其決策是否做到了民主化?

(4)博物館對遺產(chǎn)的保護、展示和管理是否兼顧了物質(zhì)與非物質(zhì)、文化遺產(chǎn)與自然環(huán)境、室內(nèi)與室外、傳統(tǒng)與通俗?

(5)博物館的資料信息中心是否已經(jīng)全面收集整理了該遺產(chǎn)本體、環(huán)境及非物質(zhì)文化事項的信息,并已經(jīng)培養(yǎng)有專門的資料記錄人員?

(6)博物館展示中心的展陳是否能夠全面反映該文化遺產(chǎn)的狀況?是否做到了室內(nèi)與室外、物質(zhì)與非物質(zhì)、可移動與不可移動、文化與生態(tài)環(huán)境的結(jié)合?是否注重了展示對象的延續(xù)性?

8.2 管理考評

管理考評可以有多種方法,可以通過審查關(guān)于生態(tài)博物館的相關(guān)記錄,來評估生態(tài)博物館的基本狀況;也可以通過對當(dāng)?shù)鼐用窈陀慰偷某闃诱{(diào)查,得知運營結(jié)果。考評之后,應(yīng)由專家對考評結(jié)果進行分析,對生態(tài)博物館的運營方式和管理模式做出調(diào)整。生態(tài)博物館的管理考評包括:

(1)博物館的民主管理機制是否一直在發(fā)揮作用?當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)民眾是否積極投入到博物館的運營之中?

(3)博物館運營過程中,遺產(chǎn)保存狀況及遺產(chǎn)賴以存在的生態(tài)環(huán)境是否得到不斷改善?

(3)博物館的資料信息中心的資料收集是否在逐年豐富?遺產(chǎn)本體、環(huán)境及社區(qū)的信息記錄是否曾經(jīng)中斷?

(4)博物館的運營狀況是否呈現(xiàn)良性循環(huán)狀態(tài)?是否存在資金的問題?有無解決方案?

(5)政府、專家、游客和社區(qū)居民如何評價生態(tài)博物館?其看法的變化情況如何?

(6)生態(tài)博物館建成及運營后是否帶來了社區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和居民生活質(zhì)量的提高?

9 結(jié)束語

目前,我國的生態(tài)博物館已有10多所,主要分布在貴州、云南、廣西和內(nèi)蒙古等地,涉及苗族、布依族、侗族、傣族、彝族、瑤族、蒙古族和漢族等多民族的文化。最新興建的生態(tài)博物館中,也逐漸在突破“保護少數(shù)民族文化”的內(nèi)容制約,不斷向更廣闊的領(lǐng)域擴展。隨著生態(tài)博物館的不斷發(fā)展,很多建設(shè)過程中的問題也隨之出現(xiàn)。需要有《生態(tài)博物館建設(shè)指南》來引導(dǎo)和規(guī)范生態(tài)博物館建設(shè)、運營、管理和評估。為此,我們北京大學(xué)文化遺產(chǎn)保護研究中心與貴州省文物局合作,起草了《生態(tài)博物館建設(shè)指南》草案。現(xiàn)在將該草案借

《遺產(chǎn)保護與研究》進行發(fā)布,征求文化遺產(chǎn)保護和博物館業(yè)界的意見,以便能夠使該草案早日完善。

[1] 中國博物館學(xué)會.2005年貴州生態(tài)博物館國際論壇論文集[C]//北京:紫禁城出版社,2006.

[2] 張譽騰.生態(tài)博物館一個文化運動的興起[M].臺灣∶五觀藝術(shù)出版社,2004.

[3] 宋向光.物與識∶當(dāng)代中國博物館理論與實踐辨析[M].北京∶科學(xué)出版社,2009.

[4] GALLA A.Cultural diversity in ecomuseum development [J].Viet Nam,2005,57(3)∶101- 109.

[5]DELGADOC.The ecomuseums in fresnes∶against exclusion[J].Museum International,2001,53(53)∶37- 41.

[6]RIVARD R.Ecomuseums in Quebec[J].Museum International,1985,VII(4)∶148.

[7] DAVISP.Ecomuseums∶a sense of place[M]. London and New York∶Leicester University Press,1999.

[8] 費爾登 .貝納德,朱卡 .朱可托.世界文化遺產(chǎn)地管理指南[M].劉永孜,劉迪,譯,戴檢,張弛,校.上海∶同濟大學(xué)出版社,2008.

[9] 中國博物館協(xié)會.專題∶生態(tài)(社區(qū))博物館[J].中國博物館,2011(106)10- 58。

[10]余壓芳.景觀視野下的西南傳統(tǒng)聚落保護∶生態(tài)博物館的探索[M].上海∶同濟大學(xué)出版社,2012.

Draft of Guide to Construction of Eco-museum(Ⅱ)

SUN Hua, HAN Boya

(Archaeology and Musicology Department of Peking University, Beijing 100871, China)

Eco-museum is a new type museum which is an open type one reserve, display and inheriting the survival state of the given ethnic group or community, cultural heritage and cultural condition on the basis of the original, geographical, social and cultural condition. Existing for more than 40 years, eco-museum has experienced 4 stage of development, which also encounters many problem for the weak community organizing ability, less developed economy and culture lacking in China. Therefore, we should learn about the development, definition, connotation, key elements and typeof eco-museum, master the procedure and method of the construction, and manage well so as to ensure the good running of eco-museum,which in to some extent reserve cultural heritage and outstanding culture.

eco-l museum;culture;heritage;protection

G112;G261

A

孫華(1958-)男,北京大學(xué)考古文博學(xué)院教授,主要研究方向為中國考古學(xué)及文化遺產(chǎn)保護。E- mail∶bjsunhua@hotmail.com.