廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的SWOT矩陣分析

張珺+屈艷軍

【摘 要】 基于廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心基礎(chǔ)條件,通過(guò)對(duì)廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的外部環(huán)境因素和內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行解析,并運(yùn)用SWOT矩陣對(duì)影響因素進(jìn)行定性、定量、定點(diǎn)分析,為廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心建言獻(xiàn)策:廣州應(yīng)選擇多元化發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)和國(guó)際航運(yùn)中心轉(zhuǎn)移、國(guó)家政策扶持等外部機(jī)遇,克服集疏運(yùn)體系不完善等內(nèi)部劣勢(shì),回避港口群競(jìng)爭(zhēng)激烈等外部環(huán)境威脅,打造物流樞紐港和特色航運(yùn)服務(wù)業(yè)。

【關(guān)鍵詞】 廣州港;國(guó)際航運(yùn)中心;SWOT;港口群;發(fā)展戰(zhàn)略

0 引 言

2014年12月,國(guó)家批準(zhǔn)成立中國(guó)(廣東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)(以下簡(jiǎn)稱“廣東自貿(mào)區(qū)”)。廣東自貿(mào)區(qū)的先行先試為廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心提供了政策支持,促進(jìn)了廣州國(guó)際航運(yùn)中心、貿(mào)易中心、物流中心與金融服務(wù)體系相融合格局的形成,迅速提升了大珠三角地區(qū)在全國(guó)、全球航運(yùn)業(yè)中的資源配置能力。

2015年8月,廣州發(fā)布《建設(shè)廣州國(guó)際航運(yùn)中心三年行動(dòng)計(jì)劃(2015―2017年)》(以下簡(jiǎn)稱《三年計(jì)劃》)。《三年計(jì)劃》把建設(shè)國(guó)際航運(yùn)中心作為鞏固和提升廣州國(guó)家中心城市地位的重要部署,以廣東自貿(mào)區(qū)南沙片區(qū)為依托,以“互聯(lián)網(wǎng)+航運(yùn)+金融”為戰(zhàn)略支點(diǎn),全面發(fā)展航運(yùn)保險(xiǎn)、航運(yùn)交易、航運(yùn)物流等航運(yùn)服務(wù)業(yè),將廣州打造成信息化水平高、航運(yùn)要素齊全的國(guó)際航運(yùn)中心。從《三年計(jì)劃》可看出廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的緊迫性、重要性和必要性。

關(guān)于國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的研究,一直是業(yè)內(nèi)研究的重點(diǎn)和熱點(diǎn),已積累了一定的研究成果,而業(yè)內(nèi)對(duì)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的研究相對(duì)較少,研究廣州建設(shè)區(qū)域性航運(yùn)中心,可豐富區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心理論,彌補(bǔ)相關(guān)研究的不足。

1 廣州港航基礎(chǔ)條件

廣州港的主要航道是出海航道。黃埔港區(qū)至珠江口外隘洲島南側(cè)的天然深水航道全長(zhǎng)約153 km,南沙港區(qū)至珠江口外隘洲島南側(cè)的天然深水出海航道可滿足5萬(wàn)噸級(jí)船舶不乘潮雙向通航、10萬(wàn)噸級(jí)集裝箱船不乘潮單向通航進(jìn)出南沙港區(qū)。廣州市轄區(qū)航道有287條(廣州港區(qū)航道除外),航道總里程達(dá) km。

2014年底,廣州港擁有各類碼頭泊位863個(gè)(其中萬(wàn)噸級(jí)以上泊位71個(gè)),生產(chǎn)用泊位686個(gè),泊位岸線總長(zhǎng)57.59 km,港口年綜合通過(guò)能力為3.4億t,集裝箱吞吐量達(dá)萬(wàn)TEU,旅客吞吐量為萬(wàn)人次,滾裝汽車吞吐量為33萬(wàn)輛;港口擁有錨地88個(gè)(其中生產(chǎn)用錨地52個(gè))、浮筒23個(gè),最大錨泊能力為30萬(wàn)t。

2014年,廣州在冊(cè)港口企業(yè)278家(其中危險(xiǎn)貨物作業(yè)企業(yè)62家),較上年增長(zhǎng)9.4%。廣州在冊(cè)水路運(yùn)輸、服務(wù)及輔助企業(yè)共745家,年完成水路貨物運(yùn)輸量2.41億t,較上年增長(zhǎng)5.3%;完成貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量?jī)|t€穔m,較上年增長(zhǎng)29.1%。

截至2015年底,廣州港開(kāi)通內(nèi)貿(mào)航線71條、外貿(mào)航線67條(其中南沙港區(qū)62條),開(kāi)通“穿梭巴士”支線51條,支線網(wǎng)絡(luò)已基本覆蓋珠三角港口群,港口集貨體系輻射到泛珠三角地區(qū)并建成上海、欽州、清遠(yuǎn)、云浮、贛州、梧州、韶關(guān)、邵陽(yáng)、肇慶和永州等10個(gè)無(wú)水港。

2015年,廣州航運(yùn)交易所與廣州港集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立的廣州航運(yùn)交易有限公司開(kāi)始運(yùn)作,全面打造船舶(游艇)、航運(yùn)、航運(yùn)人才、臨港大宗商品、航運(yùn)衍生品等五大交易市場(chǎng),交易船舶575艘,交易額為19.58億元,船舶交易量和交易金額分別較上年增長(zhǎng)34.34%和28.05%。

2 廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的SWOT分析

2.1 SWOT定性分析

SWOT定性分析是將研究對(duì)象的內(nèi)外部環(huán)境的影響因素進(jìn)行概括總結(jié),對(duì)SWOT分析的內(nèi)部因素和外部因素進(jìn)行新的矩陣排列組合,從而得出廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的增長(zhǎng)型、扭轉(zhuǎn)型、多元化經(jīng)營(yíng)、防御型等戰(zhàn)略。

增長(zhǎng)型戰(zhàn)略(SO),即發(fā)揮研究對(duì)象的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì),充分利用其外部機(jī)遇,是一種快速發(fā)展的理想的戰(zhàn)略模式;扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略(WO),即利用研究對(duì)象的外部機(jī)遇來(lái)彌補(bǔ)其內(nèi)部劣勢(shì),是一種使研究對(duì)象改變劣勢(shì)從而獲得優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略模式;多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略(ST),指利用研究對(duì)象自身優(yōu)勢(shì),回避或減輕其外部威脅所造成影響的一種發(fā)展戰(zhàn)略;防御型戰(zhàn)略(WT),是減少研究對(duì)象的內(nèi)部劣勢(shì)、規(guī)避外部威脅的一種防御性戰(zhàn)略。廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的SWOT矩陣見(jiàn)表1。

廣州具有廣闊的經(jīng)濟(jì)腹地、突出的中心城市功能和先行先試的創(chuàng)新制度等優(yōu)勢(shì),已經(jīng)具備建設(shè)成為區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的基礎(chǔ)條件[1],并且廣州建設(shè)國(guó)際航運(yùn)中心已經(jīng)獲得國(guó)家政策的明確支持,有利于廣州承接毗鄰的香港國(guó)際航運(yùn)中心的航運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)移,為廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心提供了良機(jī)。因此,廣州在建設(shè)國(guó)際航運(yùn)中心過(guò)程中要明確自身存在著的地位弱、區(qū)域港口競(jìng)爭(zhēng)激烈和港口經(jīng)營(yíng)不夠靈活等不足[2],通過(guò)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),回避外部威脅所造成的影響,采取多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略(ST),快速推進(jìn)廣州區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)。

2.2 SWOT定量分析

2.2.1 內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣分析

內(nèi)部因素評(píng)價(jià)分析過(guò)程是先選取優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)因素,對(duì)其中每個(gè)因素賦予一定的權(quán)重,然后用1、2、3、4作為分值來(lái)評(píng)價(jià)各因素的有效影響程度(1分代表重要弱點(diǎn),2分代表次要弱點(diǎn),3分代表次要優(yōu)勢(shì),4分代表重要優(yōu)勢(shì))。每一因素權(quán)重與所對(duì)應(yīng)評(píng)分值的乘積即是其加權(quán)平均值,然后將各因素的加權(quán)平均值求和,作出最終評(píng)價(jià)。

廣州區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的內(nèi)部因素最高和最低綜合加權(quán)評(píng)價(jià)值為4.0和1.0,平均綜合加權(quán)評(píng)價(jià)值為2.5。經(jīng)過(guò)全面分析廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心存在的內(nèi)部因素,最后確定內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣,見(jiàn)表2。

分析發(fā)現(xiàn),廣州的主要優(yōu)勢(shì)是中心城市功能突出、商貿(mào)繁榮、腹地經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,主要劣勢(shì)是港口集疏運(yùn)體系尚待完善、現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后。廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的內(nèi)部因素綜合加權(quán)評(píng)價(jià)值為2.83,大于平均值2.5,說(shuō)明廣州港建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的內(nèi)部因素優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)。

2.2.2 外部因素評(píng)價(jià)矩陣分析

參照內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣的設(shè)計(jì)方法,對(duì)廣州港區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的外部因素進(jìn)行評(píng)價(jià)(1代表反映很差,2代表反映為平均水平,3分代表反映超過(guò)平均水平,4分代表反映良好)。經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)與運(yùn)算得到外部因素評(píng)價(jià)矩陣,見(jiàn)表3。

經(jīng)計(jì)算,廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的外部因素綜合加權(quán)評(píng)價(jià)值為2.40,小于平均值2.5,表明廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的外部威脅大于面臨的發(fā)展機(jī)遇。

2.3 SWOT定點(diǎn)分析

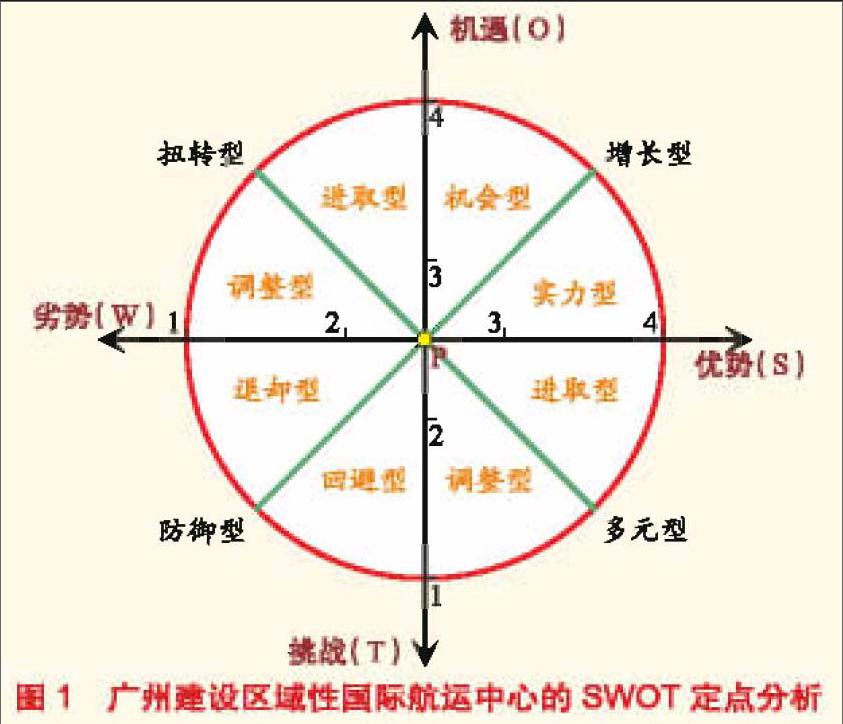

以廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的內(nèi)外部因素評(píng)價(jià)的平均值2.5為坐標(biāo)原點(diǎn)(2.5,2.5),以內(nèi)部環(huán)境的優(yōu)劣勢(shì)因素為橫坐標(biāo),以外部環(huán)境的機(jī)遇和威脅因素為縱坐標(biāo)建立坐標(biāo)系;以坐標(biāo)原點(diǎn)為圓心,繪半徑為2.5的圓,由此對(duì)廣州建設(shè)區(qū)域國(guó)際航運(yùn)中心進(jìn)行SWOT定點(diǎn)分析,見(jiàn)圖1。

由圖可知,廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心應(yīng)采取進(jìn)取型多元化戰(zhàn)略(ST),即充分利用自身的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、港口城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)及制度創(chuàng)新等內(nèi)部環(huán)境優(yōu)勢(shì)和國(guó)際航運(yùn)中心向東亞轉(zhuǎn)移、香港國(guó)際航運(yùn)中心的轉(zhuǎn)型升級(jí)和國(guó)家政策扶持等外部機(jī)遇來(lái)克服自身航運(yùn)人才缺乏、港口經(jīng)營(yíng)不靈活及集疏運(yùn)體系不完善等內(nèi)部環(huán)境劣勢(shì),回避地位弱、港口群競(jìng)爭(zhēng)激烈及營(yíng)商環(huán)境不佳等外部因素威脅,通過(guò)打造物流樞紐港和特色航運(yùn)服務(wù)業(yè),實(shí)施與國(guó)際接軌的法律法規(guī)和制度,營(yíng)造法制化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境。

3 結(jié) 語(yǔ)

通過(guò)對(duì)廣州建設(shè)區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心的分析可以看出,當(dāng)前廣州與世界主要的國(guó)際航運(yùn)中心相比還存在著一定的差距,例如:倫敦國(guó)際航運(yùn)中心,其服務(wù)能級(jí)大,聚集著大量高端航運(yùn)服務(wù)業(yè),匯聚了齊全且頗具規(guī)模的航運(yùn)要素,具有較強(qiáng)的全球航運(yùn)資源配置能力;我國(guó)香港特區(qū)享有自由港的政策優(yōu)勢(shì),廣州與之相比在航運(yùn)金融、航運(yùn)總部經(jīng)濟(jì)、國(guó)際船舶登記和注冊(cè)、國(guó)際貨物中轉(zhuǎn)等方面存在明顯差距,但在腹地經(jīng)濟(jì)、港口基礎(chǔ)設(shè)施及吞吐量、土地資源、勞動(dòng)力成本等方面具有一定的優(yōu)勢(shì),有較大的發(fā)展?jié)摿Γ粷h堡是全要素型區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心,廣州與漢堡雖有較多相似之處(比如兩者都是世界都市圈的中心城市,經(jīng)濟(jì)腹地廣闊,都具有區(qū)域性水陸空交通樞紐功能,都有經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、商貿(mào)繁榮、科技先進(jìn)、金融興盛的城市群為依托),但廣州在集疏運(yùn)體系、管理信息化水平和現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)等方面的發(fā)展相對(duì)滯后,仍需加大投入力度,實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

綜上所述,廣州建設(shè)的區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心在功能定位上應(yīng)選擇全要素型國(guó)際航運(yùn)中心,采取多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,將廣州打造成為貨運(yùn)樞紐型國(guó)際航運(yùn)中心。以國(guó)家中心城市的地位為依托,充分發(fā)揮廣州區(qū)域國(guó)際航運(yùn)中心的物流樞紐功能,大力發(fā)展臨港經(jīng)濟(jì);強(qiáng)化廣州區(qū)域國(guó)際航運(yùn)中心的航運(yùn)服務(wù)功能,完善現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)體系,并在與香港錯(cuò)位發(fā)展中強(qiáng)化若干個(gè)現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)特色功能,逐步形成航運(yùn)物流高效、臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)、航運(yùn)要素集聚、航運(yùn)服務(wù)體系完善、特色航運(yùn)服務(wù)功能突出、服務(wù)珠三角工業(yè)區(qū)、輻射華南經(jīng)濟(jì)區(qū)域、影響東南亞地區(qū)的區(qū)域性全要素國(guó)際航運(yùn)中心。[3]

參考文獻(xiàn):

[1] 黃小彪,葛春鳳.廣州建設(shè)國(guó)際航運(yùn)中心的發(fā)展環(huán)境與戰(zhàn)略定位[J].港口經(jīng)濟(jì),2016(2):39-43.

[2] 劉偉軍,趙郁芊.廣州加快發(fā)展智慧航運(yùn)的思路與對(duì)策[J].港口經(jīng)濟(jì),2016(1):23-25.

[3] 黃小彪.關(guān)于粵港澳共建珠三角國(guó)際航運(yùn)中心的思考[J].港口經(jīng)濟(jì),2011(12):28-32.