迎合學生內需,開展數學探究活動

劉漢林

蘇霍姆林斯基說過,在人的心靈深處,都有一種根深蒂固的需要,這就是希望自己是一個發現者、研究者、探索者,而在兒童的精神世界中,這種需要特別強烈。從這句話中我們可以發現探究式學習的內在需求所在。

探究式學習,不是信馬由韁,更不是天馬行空,我們從其本身的定義可以一窺其貌。所謂探究式學習,即從學科領域或現實社會生活中選擇和確定研究主題,在教學中創設一種類似于學術(或科學)研究的情境,通過學生自主、獨立地發現問題、實驗、操作、調查、信息搜集與處理、表達與交流等探究活動,獲得知識、技能、情感與態度的發展。探究式學習,既是數學學習的基本方式,也是數學教育需要培養的一種品質,是數學教育的目標之一。近年來,筆者在如何引導學生進行探究式學習、培養學生探究品質等方面進行了粗淺探索。

一、 把脈學習起點,探究式學習開始的地方

探究式學習的切入點過低,學生已然熟知,無探究價值;切入點過高,超過學生可以承受的范圍,他們無從下手,茫然不知所措,挫傷探究積極性。因此,精準把握、分析學生的知識起點非常重要。如本人申請校內精品課,執教內容是蘇教版一年級下冊《元角分》,數學活動主要以學生探究實踐為主,設計時認為現在學生對于人民幣應是了解很多,一些生活經驗肯定比較豐富,如小面值人民幣的互換、小面值人民幣的組合可以輕松帶過。然而在試教過程中,發現學生在活動環節磕磕碰碰,教師教得滿頭大汗,學生學得云里霧里。究其原因,和學生交流了解到原來孩子使用人民幣購物其實從不動腦筋,只是機械地付款,拿走找回的錢而已。當我真切地了解到學生的已有知識、經驗以后,及時調整教學目標,重新設計教學環節,降低內容坡度,循序漸進,將教學內容設計成童話主題活動,讓學生結合生活經驗做數學、玩數學,取得了良好的教學效果。反思本節課的成功之處在于準確地把握住了學生知識經驗的起點,有的放矢地開展數學探究活動,讓學生的已有經驗與本節課的探究活動之間建立起橋梁,為學生找到了新知識生長的節點所在,從而保證了數學探究活動的順利進行。

二、 創設寬松民主的學習氛圍,包容不同的探究層次

心理學研究證明,在寬松民主的氛圍中,個人的聰明才智才能得以充分發揮,自覺地為達到某種目標而努力。作為一名數學教師應營造自由安全的學習環境,讓學生的中樞神經興奮起來,打開他們思維的閘門,讓他們積極投入到探究活動中去。例如一位教師執教《用字母表示數》時,設計了這樣一個教學環節:請大家自學可以怎樣用字母簡潔地表示數的內容,看完后,如果有什么疑問,待會兒討論。說實話,那段文字說明很簡單,諸多聽課者覺得沒什么特別需要研究的,但后來學生的反應卻讓聽課者覺得這個教學環節異常出彩。

教學實錄:

學生閱讀完,進入質疑、釋疑環節:

生1:為什么1n可以寫成n,而3×n卻不能寫成n呢?

生2:我來回答,因為任何數和1相乘,積還是原來那個數,n和1相乘,得數還是n,所以1n可以簡寫成n,但3乘n乘積不是n,所以不能單獨寫成n。

生1:我明白了。謝謝你!

生3:a×2可以寫成2a,a×a卻寫成a2,這兩個有什么區別嗎?我搞不明白。

生4:我是這樣想的,不知道對不對。a×2表示2個a相加,寫成乘法是a×2,簡寫成2a,但a×a表示的是2個a相乘,就像3×3或4×4一樣要寫成3的平方或4的平方,用字母表示數,就要寫成a2。

從上面的課堂實錄中我們可以感受到學生們都積極投入到自學活動中去,不同的學生對數學的理解層次不同,但同學之間的質疑、釋疑過程,無疑可以讓思維互相啟迪。在這樣輕松民主的氛圍中,學生自然可以感受到學習的樂趣、成功的喜悅。

三、 創設問題情境,激發探究熱情

數學學習的核心在于問題。一個好的問題如一石激起千層浪,引發學生積極思考。在六年級教材“認識比例尺”的教學伊始,我利用實物展示臺,設計了這樣一個問題情境:展示中國地圖,讓學生找到江蘇省;展示江蘇省地圖,讓學生找到某某市;展示某某市地圖,讓學生找到某某區;展示某某區地圖,讓學生找到某某鎮。繼而提問:為什么在中國地圖上江蘇省只有那么小的一塊,而到了第二幅地圖上卻是這么大呢?同樣,某某市、某某區、某某鎮為什么在不同的地圖上看到的大小都不一樣呢?這個問題一拋出,學生立刻感到好奇并竊竊私語,是啊,怎么回事啊?大家紛紛提出自己的猜測。于是在學生猜想的基礎上,我伺機向學生揭示其中的秘密:原來是不同的地圖采用了不同的比例尺,所以在不同的地圖上,某個地區就呈現出不同的大小。學生對于比例尺的基本作用就有了一個初步了解,繼而產生對比例尺含義,在地圖上如何決定單位長度、單位面積等方面探究的熱情。

四、 探究式學習,需以引導學生方法技能遷移為抓手

探究式學習,不是漫無目標地天馬行空,而是需要根據教學內容的特點,教學目標的設定,誘導學生的思維朝著正確的方向發展、延伸。

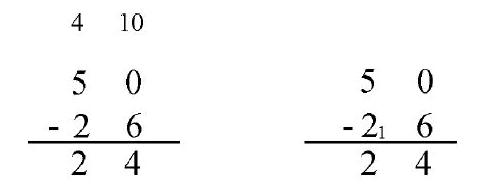

如本人執教蘇教版小學一年級下冊《100以內的加法和減法(二)》例四:50-26=的教學:

師:同學們,我們在計算這道算式時會遇到什么問題啊?

生:個位上0不夠減6。

師:那該怎么辦呢?

生:向十位上的5去借1個十。

師:大家真聰明,把我們前兩天學習的知識運用起來了。那你現在想不想自己試著算一算這道算式的差是多少嗎?

生:想。

學生嘗試獨立計算。教師課間巡視,發現學生在獨立思考中有創新的計算方法:

師:我們來討論一下這兩位同學的計算方法,先請他們說說怎么想的,好嗎?

生:好。

生1:個位上0不夠減6,我就到十位上借1個十,個位上現在就是10,我就在個位上寫上10,十位上原來是5個十,被借走1個十,還剩下4個十,我就把5杠掉,寫上4。然后,先算個位,再算十位,結果等于24。

師:同學們聽明白了嗎?誰再來把他的想法再說一遍。

指名再重復說說,讓多數學生明白算理。

師:我們再來聽聽第二位同學的想法。

生2:我的想法和第一位同學是一樣的,但我把借的1個十寫在了十位的下面。

師:剛才這兩位學說得非常好,而且把思考的過程用豎式展示出來了,很有創造性。大家掌聲鼓勵下。我們來比較下,哪位同學的過程清楚,哪位同學的過程簡潔。

師指著第一道豎式。

師:我們可以把想的過程放在心里面,但要把關鍵的退位像計算兩位數進位加法一樣做出標記,防止自己忘記就行了。我們再來看看第二位同學的算式,大家覺得有什么地方需要修改嗎?

生:退位借的1個十,寫在橫線的上面,一不小心會當成進上來的1個十呢?

師:大家看一下,是不是會產生這樣的誤會呢?怎么辦呢?我們可以把借的1個十,標記在被減數的頭上,用一個小點來表示,就像戴了一頂小帽子,大家覺得這樣會和進位混淆了嗎?

生異口同聲回答:不會了!

綜觀兩位學生的計算過程,我們不難發現,他們都將前面學習的口算兩位數退位減法和筆算不退位減法的方法遷移到此例題中,探究出筆算兩位數退位減法的方法并根據自己的理解將思考的過程用豎式呈現出來,非常難得。作為一年級的學生,知識儲備少,學習技能缺乏,在適當的教學節點上教師的有效引導必不可少。

五、 探究式學習,課堂內外結合,相輔相成

數學知識的學習,數學思維的形成等,課堂并不是唯一途徑,同樣探究式學習也非數學課堂專屬,教師應有意識地將數學探究式引向課外,形式也應多種多樣。例如,1. 探究性預習,預習的要求不僅僅是看看課本,而應根據學習內容設計核心問題引導學生去探究,嘗試解決問題。2. 經驗儲備性實踐活動。數學來源于生活,有些數學知識的學習缺少生活經驗的支撐,課堂學習會大打折扣,而教師預先布置的實踐探究活動,可以為提高課堂教學效率打下良好的基礎。3. 有些數學知識學習需要收集資料、實地調查等,這就需要教師利用家長學校、個別交流、家校通等互動平臺對學生家長進行有效輔導,提高家長的認識,獲得他們的理解支持,從而逐漸改變告知式家庭教育。

探究式學習,迎合了學生的學習心理,是學生發現數學、發展數學、提升數學素養的必經之路。