走向共生:建設創新型學校

儲冬生,1978年12月出生,江蘇特級教師,中學高級教師,碩士研究生,全國優課評比一等獎獲得者,江蘇省“333高層次人才培養工程”中青年科學技術帶頭人,南通市第一梯隊名師培養對象,南通市小學數學青年教師教學研究中心導師,南通市鄉村小學數學骨干教師培育站主持人,海安縣中青年名師工作室領銜人,海安縣實驗小學副校長。先后在《人民教育》《中國教育報》等報刊發表文章200多篇,積極倡導“問題驅動式數學教學”,潛心打造“生動且深刻”的活力課堂,應邀在全國20多個省(市、自治區)執教觀摩課或交流成長體會。

談起專家型管理者,大家常常會想起讀書、寫作、理論、講座等關鍵詞。我認為以上這些都很重要,但是考量學校管理者品質首先還是要看他的實踐智慧。校長不一定要當教育理論家、教育學家,也不能只是當意氣風發的文人,指點江山,而應當是一個思考著的實踐者。專家型學校管理者的特質應當是思考力、領導力、規劃力、執行力等諸多要素的結合。我們常說,培養人的核心素養要關注其“專家思維的培養”以及“復雜情境中的交往能力”,其實專家型學校管理者的核心素養大抵也是如此。下文僅以我校組織的一次“新年狂歡暨項目學習周”的活動為例,談一談我對專家型學校管理者的一些粗淺認識。

緣起

2014年的秋季學期,恰逢陰歷閏月,時間特別長,比往常多出大約一個月的時間。開學初,學校領導組就著手謀劃如何利用好這段“多出來”的教學時間:一方面學校將日常的教學工作規劃得更細,更有層次;另一方面學校也想重點策劃一兩個活動,來進一步提升學生的校園生活品質。11月,我們一行四人參加了在浙江杭州召開的第二屆當代教育家論壇,李希貴等專家都提到他們在學校為學生策劃的“新年狂歡周”等活動。當時大家就萌生一種共識:我們學校是不是也可以策劃類似的活動呢?為此,學校多次召開校務會、年級部主任會,研究策劃活動方案,最終決定在元旦前的最后一周(因調休,本周正好剩下三天上學時間),也開展一次我校的新年狂歡節活動。第一次搞這樣的活動為了避免過于“娛樂化”的傾向,進一步突顯“學習”的特質,我們加上了名稱的后一部分“暨項目學習周”,突顯學習特質,不僅僅停留于“狂歡”,還進一步強調對于活動品質的要求。

【思考】什么是專家型的管理者,像李希貴先生那樣的專家國內也沒有幾位。就大多數的學校管理者而言,只要有一種思考的習慣、學習的習慣,只要真心熱愛教育,熱愛自己的學校,我們都有可能走向專家型管理者(專家也有大小之分的)。學習和思考是專家型管理者共同的品質,很難想象一個不愛學習,懶得思考的學校管理者能成為管理的專家。因為熱愛教育,因為一直在琢磨如何更好地提升師生的校園生活品質,所以我們才擠時間去參加學習,才用心將學到的新觀念、新方法充分運用到學校的教育實踐中去。

【思考】要想能夠設計出整個活動的規劃,需要學校管理者對課程和教學都有較為深入的理解和把握,活動的時間安排則要兼顧場地與師資等諸多因素。這些都是對學校管理者的考驗,這種統籌規劃的能力也是專家型管理者的核心特質。學校管理者首先要對教育規律有比較好的把握,但是僅僅是了解教育規律、掌握教育理論還是不夠的,還需要有一種協調統整的能力,這種統整既包括對事情不同階段的把握,也包括對各種資源(人員、場地等)的整合。當然,實現這種協調統整的前提是基于對學校情況的深度了解,只有了解了學校各方面的情況,才可能實現合理統籌、正確決策。

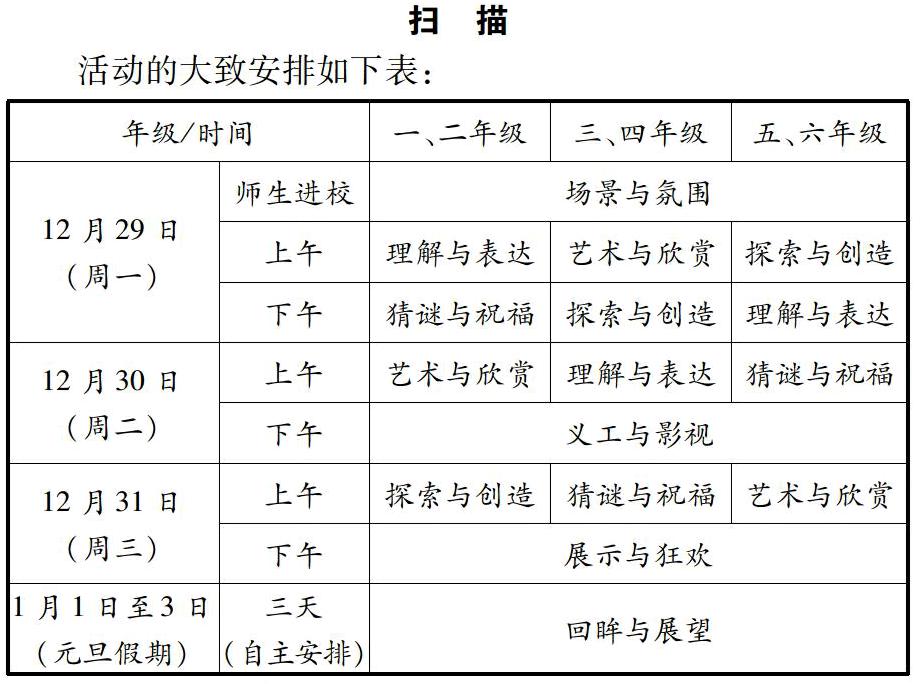

實施

1. 場景與氛圍。早晨師生進校時段,在學校大門口安排部分老師和同學穿上定制的喜洋洋卡通服裝,迎接全校師生。學校環境布置到位,著力渲染傳統節日的喜慶氛圍。

2. 理解與表達。以傳統節日文化體驗為主題,以理解與表達為學習方式,以語文教師為項目學習指導老師,形成分年級的具體項目學習方案,并由語文學科專家對教師適當培訓后實施。

3. 探索與創造。以傳統節日文化體驗為主題,以探索與創造為學習方式,以數學(科學、信息技術)教師為項目學習指導老師,形成分年級的具體項目學習方案,并由數學、科學等學科專家對教師適當培訓后實施。

4. 藝術與欣賞。以傳統節日文化體驗為主題,以藝術與欣賞為學習方式,由音樂、美術、英語教研組設計并組織實施,活動內容包括音樂項目學習、美術項目學習、英語文化體驗學習等,分低中高三段設計,由教研組統籌實施。

5. 猜謎與祝福。活動由兩部分組成:一是有獎猜謎,二是制作新年賀卡。猜謎項目由學校提供兩千條以上適合低中高年級學生的謎語,布置在學校醒目位置,并設計競猜具體方案,指導年級部組織實施。制作新年賀卡項目由美術教研組指導,德育教研組長組織分班級具體實施。

6. 義工與影視。家長義工課程由家長委員會負責,各年級部協助落實,力求多一些動手與實踐,呈現盡可能多的課程樣式。影視欣賞課程則由學校德育處選擇并播放合適的影視作品,各年級德育組長統籌本年級活動安排。

7. 展示與狂歡。學生活動中心牽頭負責整個項目的設計與實施,以團體節目為主,給盡可能多的學生搭建展示平臺。我們主要展示前期項目學習的成果,教師也要參與展示,強調師生互動、臺上臺下互動。

8. 回眸與展望。我們利用元旦假期各年級在教導處的指導下設計元旦實踐活動,建議學生與家長一起制作過去一年的成長記錄,并做好新一年的成長規劃,假期返校后學校組織專項展示評比活動。

【思考】實施的過程不僅僅是校長、主任等管理者的職責,更要充分發揮學校全體教職員工的智慧。這時對于管理者的考驗更多是要考驗他們所帶領的團隊的建設水平,考察整個團隊的執行力。實施的過程不僅要求管理者自身對于相關內容要理解透徹,更要能夠將這些觀念、思想變成學校的辦學思想,團隊的核心價值觀,教師的教學觀念,從而融入學校、教師的教育教學行為當中。活動的規劃設計只是為活動繪制了藍圖,關鍵還要看活動的實施水平,參與實施的“每一個”都很重要。專家型管理者要善于將自己的困惑轉化為團隊的思考,將自己的思想轉化為團隊的觀念,從而引領整個團隊走向更高處。

收獲

1. 學生成才。學生通過這次活動收獲了不一樣的成長,學習方式的變化對于學生課內的課程學習產生了良好的促進作用。學生的綜合能力也得到較好發展,這種能力不僅僅表現為學科的技能、技巧,更表現為人的發展的一般能力,如交往技能、合作技能、協同學習的技能、項目學習的技能等。這樣的活動關注的是全人發展,學生的心智、情感等均得到充分的彰顯和鍛煉。更為可喜的是,一些平時默默無聞的學生也在這樣的活動中得以嶄露頭角,他們有的特別擅長溝通,有的有很強的組織管理能力,有的動手能力特別強,還有的特別能吃苦耐勞……每個人均有機會成為最棒的一個。

2. 教師成長。通過這次活動澄清了我們關于教師研修的兩點片面認識:第一,老師怕苦。以往在策劃很多活動的時候,總有一個顧慮,那就是老師會不會覺得太辛苦,是不是愿意參與。這次活動老師們都很辛苦,在活動啟動階段也有少數老師覺得不理解,覺得怕麻煩,但是等活動開始之后,老師們的認識就逐漸統一了,大家都覺得這樣的活動有價值,都能夠積極投入其中。第二,老師不懂。以前組織教師培訓活動,總是試圖先進行全面的理論闡述,然后再進行實踐指導,還常常抱怨老師不理解,行動不能及時跟進。對于項目學習的理念,學校曾對教師進行過專題的理論培訓,效果都不理想,但是通過這次活動卻讓很多老師都領會了項目學習的基本理念。實踐告訴我們,其實老師學習和內化教育理念的過程也可以像學生的學習一樣在“做中學”。

3. 家長支持。近年來由于種種原因,我國中小學的家校矛盾日益凸顯,很多極端的案例不斷見諸報端。如今家校溝通和理解的程度遠遠不及以往,我們在與家長交往和溝通的過程中總是不由自主地為自己、為學校配上“厚厚的防護甲”。這次活動中我們卻真切地看到了家長們給予學校的諸多支持:那么多的家長自愿到學校來為孩子們執教義工課程,為孩子們的匯報展示做后勤服務,為整個活動做全程的攝影攝像等。其實家校溝通沒有什么天然的無法逾越的屏障,關鍵在于我們如何搭建合適的平臺,如何讓家長理解學校的教育行為,家長只要能夠真切地理解學校的教育意圖,對有益于學生成長的事情,家長一定會支持,這也是我們從這次活動中所體悟到的。倘若你所做的一切僅僅停留于表面,僅僅關注學校和教師,而忽視學生與家長的感受,那我們的學校教育就很難獲得家長的真切支持。

4. 社會滿意。我們一直認為學校的教育活動最終應該指向學生成長,學校應該低調一些,不必忙于擴大所謂的社會影響,因為教育是慢的事業,是指向未來的事業,教育成果的顯現是相對滯后的。這次活動學校也沒有想做過多的宣傳,畢竟只是一次有益的嘗試而已。但是“事與愿違”,活動期間全校4000多名師生員工在自己的QQ空間、微信中實時“轉播”,讓這個“事件”很快“發酵”成我們這座小城的一件大事。隨后電視、廣播、網絡等媒體便陸續關注我們的活動,海安電視臺“民生熱線”欄目每天關注活動的最新進展,海安播報的網絡空間甚至專門安排了記者在學校實施“實時播報”,整個活動獲得社會各界的廣泛贊譽。在社會上遇到相關的領導、朋友,大家只要知道我們是來自實驗小學的老師,都會談起這次活動,甚至學校的往屆畢業生及其家長也在校園網留言:為什么我們的孩子在學校的時候沒有這樣好的活動呢?

【思考】談學校的發展,思考學校的辦學,可以有很多不同的視角,作為成熟的學校管理者應該盡可能兼顧學生、教師、家長、社會多方的需求,盡可能追求一種共生發展的狀態。也許我們無法用直觀的語言來描述“共生發展”到底應該是一種怎樣的狀態,但是上述活動中我們卻分明感受到一種美好的共生境界,學生、教師、家長、社會都為活動付出了自己的辛勞,同時大家又一起分享著活動所帶來的喜悅與感動。只有在尊重兒童、敬畏生命的基礎上兼顧各方利益,學校的發展才可能走向更高的平臺,才可能贏得更多、更好的發展機遇。專家型管理者在學校的辦學追求上,不能僅僅滿足于眼前的、局部的、淺表的利益,而應該引領自己的學校和團隊往“高處立、深處挖、寬處行”,從而實現辦學品質的整體提升。

反思

當初在選題策劃的時候就是想要通過這次活動實現三個方面的目標:第一,進一步豐富學生的學習方式,激發學生的愛校情感,培養學生的實踐能力,給學生留下終生難忘的校園記憶;第二,進一步加強學生對中華傳統節日文化的理解與認同;第三,進一步優化師生、生生、家校之間的交往,融洽情感,凝心聚力。現在看來基本達到了預期的目的,三個目標的達成水平尚有差異,今后我們將進一步努力,力爭做得更好。我們曾在申報學校“十二五”主課題時寫道: 所謂共生教育就是以“共生”為核心哲學思想,本著“尊重多元、順應自然、對話生成、和諧發展”的價值追求,建構、開發具有學校共生特色的課程體系,變革、優化學校的教育教學實踐,形成具有共生特質的教育實踐形態,努力培養適應未來社會的理想公民。這只是一段理性的闡述,共生教育的實踐形態到底是怎樣的呢?我們一直缺乏一種實踐層面的鮮活的共生教育樣本,現在看來這次“新年狂歡暨項目學習周”的活動就是一次很好的共生教育的校本實踐,今后我們還可以做更多類似這樣的有益探索。

【思考】專家型管理者還有一個重要的品質就是要有一種反思的精神(包括反思的意識、反思的能力等),每一次的實踐之后都應該能夠及時通過反思來總結經驗、明確問題。通過反思將感性的、粗糙的思考提升為理性的學校觀念,從而更好地指導實踐,甚至在更大范圍內推廣應用。這種反思與提煉的能力和意識也是專家型管理者的重要品質與核心能力。

本文僅以我校的一次活動為例來談專家型的學校管理,并不意味著我們的管理團隊就是專家型的,其實我們也僅僅是和大家一樣在思考如何成為專家型的學校管理者而已。我認為要想成為專家型的學校管理者至少要加強“五項修煉”:一是思維轉換,從需求出發,突破“被字局限”;二是系統設計,優化課程方案,突破“發展瓶頸”;三是整合實施,構建生態課堂,突破“顯性模式”;四是組織變革,建立結構保障,突破“動力陷阱”;五是團隊研修,創建學習共同體,突破“成長困局”。雖然我們的思考與實踐還很稚嫩,但是我們堅信“心靈向往,腳步自然跟上”,只要我們不斷學習,不斷實踐,不斷思考,我們就會逐漸走向專家型管理者。