2015年8月19日鐵嶺局地颮線天氣過程分析

龐麗英,龐麗潔,王 麗,董震元

(1.遼寧省鐵嶺市氣象局,遼寧鐵嶺 112008;2.遼寧省鐵嶺縣氣象局,遼寧鐵嶺 112008)

?

2015年8月19日鐵嶺局地颮線天氣過程分析

龐麗英1,龐麗潔1,王 麗1,董震元2

(1.遼寧省鐵嶺市氣象局,遼寧鐵嶺 112008;2.遼寧省鐵嶺縣氣象局,遼寧鐵嶺 112008)

在常規資料的基礎上,利用FY-2E衛星云圖、自動站、雷達回波等非常規資料,結合物理量場,對2015年8月19日鐵嶺局地颮線天氣過程進行分析,探討此次過程發生的可能原因和觸發機制。結果表明,副熱帶高壓穩定北抬,在高空冷渦控制下,加之前期持續高溫,為此次中尺度颮線系統提供有力的環流背景;中尺度對流系統(MCS),在雷達強度回波中表象明顯,為線性排列的對流單體族構成的窄帶回波,回波強度>55 dBZ。垂直累計液態水含量VIL值≥40 kg/m2注意颮線天氣,VIL值越大天氣現象越強烈;溫度總指數TT(TT≥50 ℃)、深對流指數DCI(DCI>26 ℃)也反映了熱力不穩定和對流潛勢,對臨近和甚短期預報更具有指示意義。

颮線;中尺度對流系統(MCS);雷達回波;物理量

強對流天氣(雷暴大風、冰雹、龍卷和颮線)具有發生突然、天氣劇烈、移動快、持續時間短、破壞力強等特點,其中颮線是較強的對流天氣系統,也是遼寧地區主要氣象災害之一。颮線所造成的地面大風常導致農作物倒伏、大樹折斷、廣告牌刮倒,給社會和人民的生命財產帶來極大損失,但同時由于其尺度較小、生命期短、發展迅速、強度大和時空分布不均勻等,使得對暴發強對流的小尺度系統的定時、定點的精細化預報較為困難。近年來,隨著多普勒雷達產品、衛星產品的廣泛運用和中小尺度數值預報技術的發展,氣象工作者對強對流天氣特別是對中尺度颮線系統進行了大量研究[1-5],中尺度模式的應用成為揭示強對流天氣成因的有效途徑。2015年8月19日15:00—20:00鐵嶺地區出現一次局地颮線天氣過程,并伴隨雷雨大風、冰雹、短時強降水。筆者在常規資料的基礎上,利用FY-2E衛星云圖、自動站、雷達回波等高時空分辨率非常規資料,結合物理量場,對這次局地颮線天氣過程進行分析,探討此次天氣發生的可能原因和觸發機制,為局地颮線天氣的監測和預報提供依據。

1 天氣實況

2015月8月19日15:00—20:00受高空冷渦影響,鐵嶺地區出現一次局地颮線引起的災害性天氣過程,鐵嶺市區、鐵嶺縣、昌圖縣、開原市部分地區出現雷雨大風、冰雹、短時強降水等強對流天氣。昌圖縣泉頭鎮30 min降雨量達27.8 mm;16:48凡河新城區自動站極大風速為30.5 m/s,并伴有強雷暴和短時冰雹;16:50鐵嶺縣平頂堡鎮極大風速為23.4 m/s,鐵嶺縣凡河新城區到開原沿線出現短時強降水。同時鐵嶺縣觀測站氣象要素反映出突變特征,氣壓涌升、氣溫突降、濕度升高(圖1)。此次颮線產生的地面大風使鐵嶺縣新城區至市區部分廣告牌匾損壞、路燈刮掉、景觀樹折斷等,鐵西一帶大風掀翻房頂等;強雷暴使附近工廠的機器設備以及電腦電視被雷擊壞,造成很大程度的經濟損失。

圖1 2015年8月19日14:00—20:00氣溫、氣壓、相對濕度變化Fig.1 The change of temperature,pressure,relative humidity at 14:00-20:00 on August 19,2015

2 大尺度環流背景

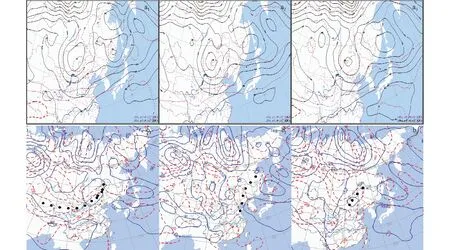

過程前期(8月17日08:00),500 hPa歐亞中高緯呈兩脊一渦型,西西伯利亞和東亞沿海地區為高壓脊,低渦位于貝加爾湖南部、河套西北部蒙古地區,中低緯西北太平洋副熱帶高壓勢力強盛,位置異常偏西偏南,副熱帶高壓西脊點伸至110°E以西,脊線呈東西向到達35°N附近,鐵嶺位于副熱帶高壓后部冷渦前部;700、850 hPa為強大的暖脊控制,17、18日鐵嶺氣溫高達33~34 ℃,氣溫的持續升高使底層大氣能量不斷積蓄,為強對流天氣發展奠定基礎。18日20:00—19日08:00(圖2a),隨著500 hPa低渦中心東移至113°E、45°N附近,低渦中心最低氣溫達-16 ℃,副熱帶高壓588 dagpm西伸北抬至38°N附近,導致在120°~130°E、38°~48°N區域內形成高脊,隨著冷渦的東移,冷空氣不斷從貝加爾湖沿高壓脊南下,使鐵嶺地區輻合加強,不穩定加劇。

地面貝加爾湖地區向南有一明顯高壓帶,蒙古地區為低壓冷鋒,鐵嶺處在低壓前部、海上高壓后部的弱氣壓場輻合區中,由于850 hPa鐵嶺地區繼續為暖脊控制(圖2b),19日白天氣溫持續偏高至32.3 ℃。垂直結構上,700和850 hPa及地面南端為前傾結構,遼寧處于明顯的上升運動區,具有發生強對流的動力條件。

注:a1、b1為18日20:00;a2、b2為19日08:00;a3、b3為19日20:00。Note:a1,b1.August 18 20:00;a2,b2.August 19 08:00;a3,b3.August 19 20:00.圖2 2015年8月18—19日500 hPa(a)和850 hPa(b)高度場、溫度場變化Fig.2 Change of height field and temperature field at 500 hPa(a)and 850 hPa(b)during August 18-19,2015

3 影響系統中尺度特征分析

有利的環流形勢是強對流颮線系統產生的背景,中尺度系統是直接組織和產生颮線的系統。近年來,衛星、雷達遙感遙測技術的發展和地面自動站網的建設實現了對中尺度系統的監測,從中獲取的實況資料,為做好中尺度天氣臨近和甚短期預報提供依據。下面利用FY-2E紅外衛星云圖、雷達資料等高時空分辨率的非常規資料并結合物理量場,對鐵嶺這次局地颮線天氣的中尺度特征進行分析。

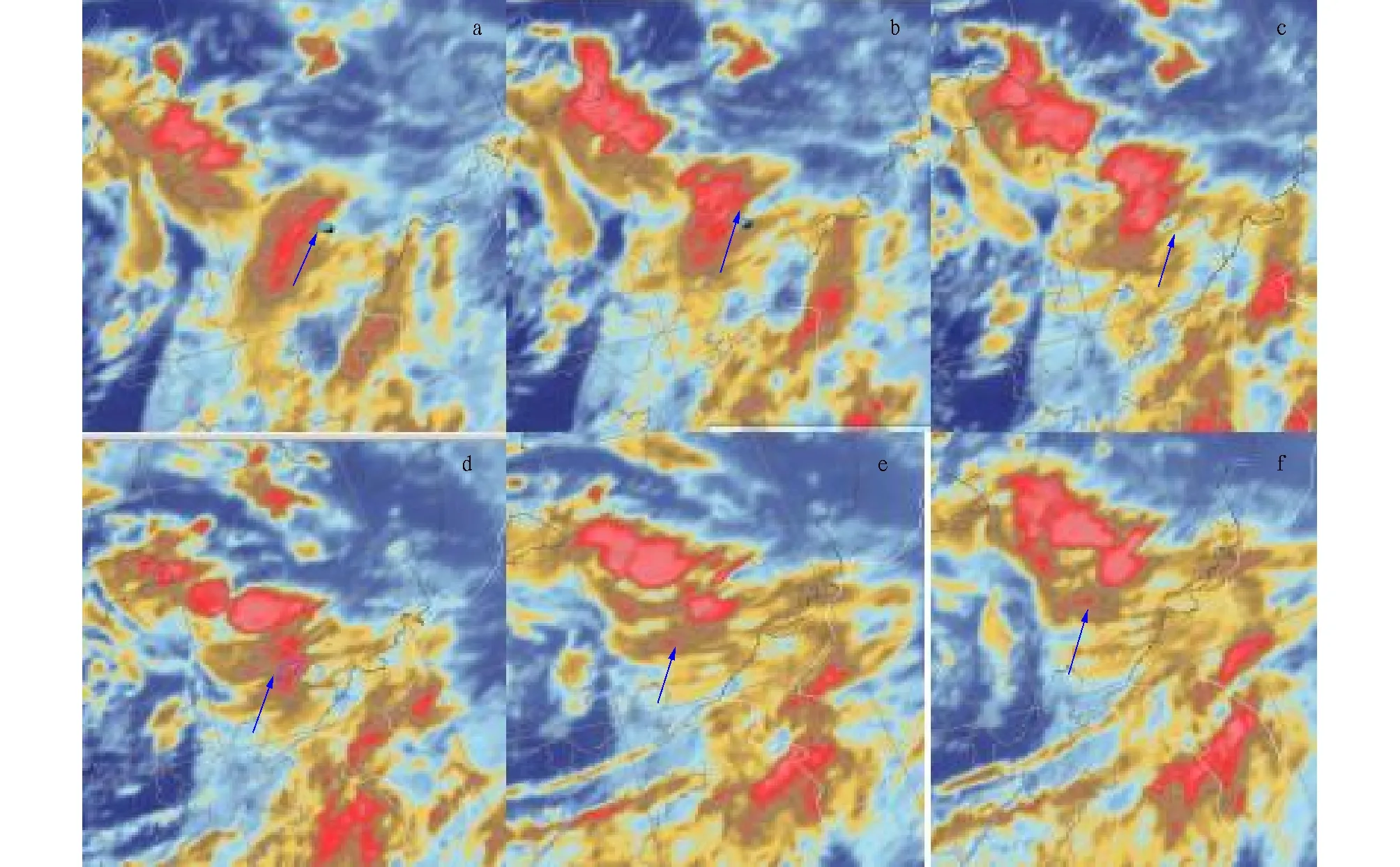

3.1 衛星云圖的中尺度特征 分析FY-2E紅外云圖演變(圖3)可見,這次影響鐵嶺的MCS生成于強大的冷渦內部渦旋云帶中。冷渦云帶19日11:30在遼寧西南部生成,隨著冷渦有組織地旋轉變化,并不斷加強,13:30—14:30在遼寧西部形成東北—西南向的對流云帶發展壯大,15:30在云帶后部有新的對流云團生成,逐漸發展成窄帶狀中尺度對流云帶,16:00—17:00一條由積狀云組成的東北—西南向窄帶對流云帶與地面輻合區相配合,覆蓋鐵嶺縣南部到開原,長寬比例為5∶1左右,對流發展強烈,造成鐵嶺縣凡河新城區一帶出現破壞性大風、冰雹、強雷暴等災害性天氣。18:00—19:00 MCS強度逐漸減弱,云體松散,20:00后趨于消散。

3.2 多普勒雷達資料的中尺度特征

3.2.1 基本反射率因子。分析沈陽多普勒雷達資料(圖4)發現,在0.5°仰角的反射率因子圖像上,19日16:08—16:23 鐵嶺西南部有新回波出現,開始回波零散,為孤立的單體回波,然后回波主體內不斷有對流單體生成,對流單體發展壯大,集合成帶,16:39發展為呈線性排列的對流單體族構成颮線系統,強度達57 dBZ。這條颮線回波主體南段距沈陽雷達站大約25 km偏北方向,鐵嶺西側呈狹長NE—SW向帶狀排列并緩慢東北方向移動,與云帶和冷鋒的移向一致。16:49颮線回波發展旺盛,對流單體之間排列緊密,強度達到最大(59 dBZ),此時颮線系統所經的地區出現風速突增、風向急轉、氣壓升高和氣溫下降,致使鐵嶺縣凡河新區在16:48出現30.5 m/s瞬時大風,沿線鐵嶺縣平頂堡鎮16:50極大風速達23.4 m/s,并伴有強雷暴和短時冰雹。17:00以后隨著時間推移颮線回波斷裂,南部回波結構變得松散,北部強度減弱且緩慢向東北方向移動,造成開原市區、部分鄉鎮、昌圖南部鄉鎮出現短時強降水,20:00影響結束。

3.2.2 垂直液態水含量。分析這次中尺度颮線過程回波對應區域VIL值變化(圖5)發現,19日16:18VIL值達29 kg/m2,之后繼續增大,16:28—17:00維持40~42 kg/m2,在此期間VIL大值區出現雷雨大風、強雷暴、冰雹等災害天氣,17:10VIL值減小至35 kg/m2,之后繼續減小到降水結束。

注:a.13:30;b.14:30;c.15:30;d.17:00;e.18:30;f.19:30。Note:a.13:30;b.14:30;c.15:30;d.17:00;e.18:30;f.19:30.圖3 2015年8月19日紅外云圖演變Fig.3 Infrared cloud evolution on August 19,2015

注:a.16:23;b.16:39;c.16:49;d.17:00;e.17:31。Note:a.16:23;b.16:39;c.16:49;d.17:00;e.17:31.圖4 2015年8月19日反射率因子演變Fig.4 Evolution of the reflectivity factor on August 19,2015

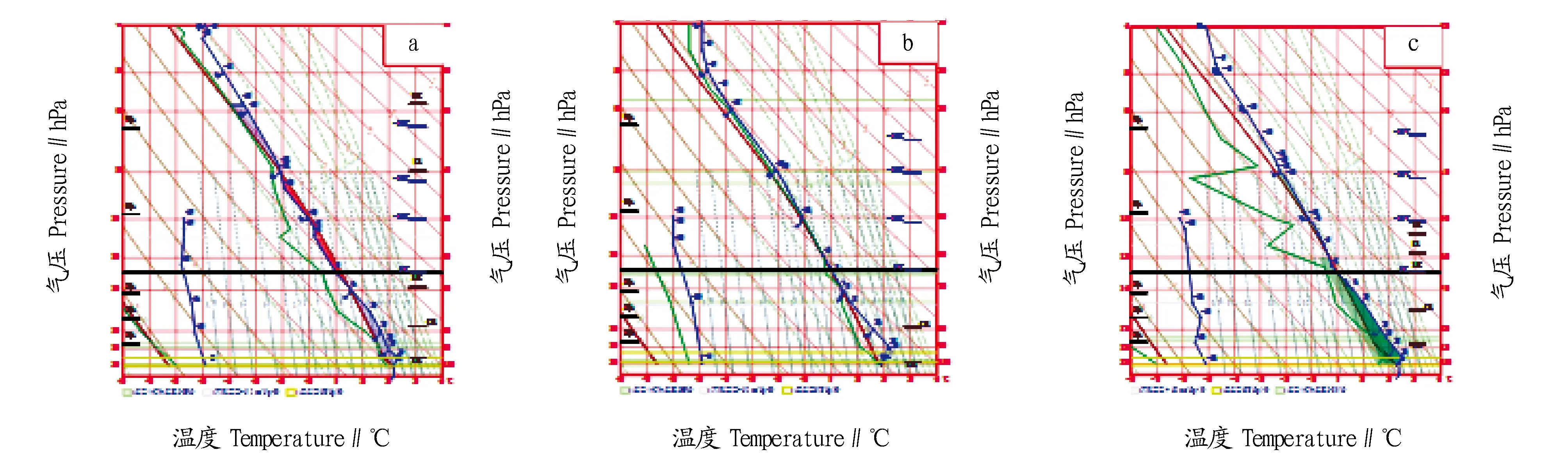

3.3 表征大氣不穩定層結的物理量場 大氣不穩定層結是強對流天氣發生的必要條件,選擇距離最近的沈陽探空資料進行不穩定分析。從8月18日20:00—19日08:00T-logP(圖6)可以看出,對流層中低層有較強的垂直風切變,為偏南風與西北風切變;19日08:00在近地面到700 hPa以下均是南風順轉為西南風,風向隨高度升高呈順時針變化,500 hPa以上風向由偏西風轉為西南風,風向隨高度升高呈逆時針變化,說明低層有暖平流,高層有冷平流,且冷平流疊置暖平流之上,大氣向不穩定層結發展,為強對流的產生提供有力的動力條件。另外,低層有逆溫存在,逆溫層相當于一個阻擋層(干暖蓋),暫時將低空暖濕層與對流層上部的干冷層分開,阻礙了對流的發展;另一方面,它對于大氣低層不穩定能量又有儲存和積累作用。 從濕度分析看,相對濕度80%以上的濕區位于低層900 hPa以下,上層則為一深厚的干區,具有下濕上干結構。18日20:00,層結廓線向上呈漏斗形,為典型的喇叭口結構,白天隨著溫度的升高不穩定能量不斷積累,有利于強對流天氣的形成。19:20與08:00相比,不穩定能量已經大量釋放,大氣層結逐漸變穩定。

注:a.16:28;b.16:39;c.16:49;d.17:00;e.17:10。Note:a.16:28;b.16:39;c.16:49;d.17:00;e.17:10.圖5 2015年8月19日垂直累計液態水含量變化Fig.5 Change of vertical cumulative liquid water on August 19,2015

圖6 2015年8月18日20:00(a)、19日08:00(b)、19日20:00(c)T-logPFig.6 T-logP at 20:00 on 18 August(a)and 08:00(b),20:00(c)on 20 August,2015

18日20:00—19日08:00,鐵嶺地區K指數為28~30 ℃,沙氏指數SI≤0 ℃,表明鐵嶺位于高能區,存在明顯的熱力不穩定條件。19日08:00有效位能CAPE值為280 J/kg,表明有一定的有效位能,但不是很強。鐵嶺地區18日20:00—19日08:00溫度總指數TT≥50 ℃,表明已經積聚了大量的不穩定能量。18日20:00—19日08:00深對流指數DCI為26~30 ℃,說明對流層低層有較厚的濕層,中低層存在不穩定潛勢,滿足深厚對流發展條件。

4 結論與討論

(1)高空冷渦控制,前期低層增溫,大氣能量不斷積蓄,且700和850 hPa為前傾結構,有利于能量充分儲存及強不穩定的形成,為強對流的發生提供較好的熱力條件和動力條件。這種大尺度環流形勢特征為鐵嶺局地強對流颮線的暴發提供有利的環流背景。

(2)MCS在雷達強度回波中表象明顯,為線性排列的對流單體族構成的窄帶回波,回波強度>55 dBZ。但徑向速度圖上表現不明顯,需要今后進一步研究。

(3)VIL是判斷對流天氣的一個很好的指標,VIL值越大天氣現象越強烈,VIL值≥40 kg/m2注意颮線天氣。

(4)沈陽探空資料顯示,低層逆溫、下濕上干,有不穩定能量存在;中低層垂直風切變較強,層結不穩定,為強對流的發生發展提供有利條件。

(5)K指數、SI指數顯示了一定的熱力不穩定條件。但TT(≥50 ℃)更顯著說明鐵嶺南部地區積聚了大量熱力不穩定能量,且DCI(DCI>26 ℃)也反映了中低層不穩定和對流潛勢,對預報更具有指示意義。

(6)數值預報產品難以對突發性、局地性強對流天氣做出準確的預報,所以雷達回波對臨近和甚短期訂正預報可以起到關鍵作用,在日常業務中應認真分析不同類型強對流天氣的多普勒雷達回波特征,結合云圖、自動站資料分析做出準確訂正預報。

[1] 姚葉青,俞小鼎,張義軍,等.一次典型颮線過程多普勒天氣雷達資料分析[J].高原氣象,2008,27(2):373-384.

[2] 秦麗,李耀東,高守亭.北京地區雷暴大風的天氣-氣候學特征研究[J].氣候與環境研究,2006,11(6):754-762.

[3] 李向紅,薛榮康,唐伍斌.一次強颮線天氣過程的新一代天氣雷達探測和臨近預報[J].氣象,2006,32(9):60-66.

[4] 陳傳雷,陳艷秋,孫欣.多普勒雷達回波在遼寧一次暴雨過程中的應用分析[J].氣象與環境學報,2006,22(5):28-31.

[5] 孫淑琴,苗春生,王堅紅.一次強颮線過程的數值模擬及診斷分析[J].氣象與環境學報,2010,26(2):21-26.

Analysis of the Weather Process of Local Squall Line in Tieling on August 19, 2015

PANG Li-ying, PANG Li-jie, WANG Li et al

(Meteorological Bureau of Tieling city,Tieling, Liaoning 112008)

Based on the conventional data, using the unconformity data of FY-2E satellite images, automatic station and radar echo,combined with the physical field,the weather process of the local squall line in Tieling was analyzed on August 19, 2015,the possible causes and triggering mechanism of this process were discussed.The results showed that the subtropical high pressure was controlled by the high altitude cold vortex and the high temperature in the early period, which provided a powerful circulation background for the mesoscale squall line system.the performance of squall line mesoscale convective system (MCS) in the radar intensity echo was obvious,it was a linear array of convective monomer family consisting of narrowband echo,its echo intensity was greater than 55 dBZ.The squall line weather was noted when vertical cumulative liquid water content (VIL) ≥ 40 kg/m2;The temperature indexTT(TT≥50 ℃) and the deep convection indexDCI(DCI> 26 ℃) also reflected the thermal instability and convective potential, and were more instructive for the near and very short term forecast.

Squall line;Mesoscale convective system (MCS);Radar echo;Physical quantity

龐麗英(1965- ),女,遼寧法庫人,高級工程師,從事天氣預報研究。

2016-09-02

S 16

A

0517-6611(2016)32-0184-04