丘陵地區旅游型鄉村植物配置模式

劉玉華, 劉國華, 曹仁勇, 薛俊菲

(江蘇農林職業技術學院,江蘇句容 212400)

?

丘陵地區旅游型鄉村植物配置模式

劉玉華, 劉國華*, 曹仁勇, 薛俊菲

(江蘇農林職業技術學院,江蘇句容 212400)

通過對江蘇省句容市西馮村綠地調查,分析自然、半自然植物群落的特征,以保護原生植被、形成地域特色的鄉土植物景觀為原則,借鑒當地穩定的植物群落,提出8種以鄉土樹種為素材的配置模式,對現有綠地提出改進方案,并為同類地區的綠化建設提供借鑒。

丘陵;鄉村;植物配置

低山丘陵區擁有復雜的地形、地貌,具有生態多樣性,為發展典型特色鄉村旅游創造了條件[1]。旅游型鄉村是在城鎮規劃控制范圍以外,在基本農田保護區域以內,主導產業為旅游的村莊。近幾年來,學者在鄉村植物景觀設計研究[2]、農村庭院植物多樣性與配置模式研究[3-4]、新農村綠地規劃研究[5]等方面已開展了相關研究,而針對旅游型鄉村的不同綠地類型、鄉土樹種配置模式的研究尚不多見。植物是營造鄉村自然景觀不可缺少的素材,植物配置在鄉村景觀設計中占重要地位,但多數鄉村對原生植物景觀保護和應用不當,缺乏植物配置的意識及相關理論指導。筆者通過調查分析自然、半自然植物群落特征,提煉適合丘陵地區旅游型鄉村的植物配置模式,以期為美麗鄉村建設提供參考。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象 句容市地處蘇南,東連鎮江,西接南京。西馮村位于句容市東南部,距國家5A級景區茅山8 km,擁有區位和交通優勢。地理坐標為119°15′29.75″E,31°49′4.61″N,占地面積1 280 hm2;屬北亞熱帶中部季風氣候區,年平均氣溫15.2 ℃,極端低溫-13 ℃,極端高溫40 ℃,年平均降雨量1 018 mm,年平均無霜期201 d;屬典型的低山丘陵區,土質大多屬黃棕壤土[6]。按中國植被圖(2008年),西馮村屬于北亞熱帶落葉常綠闊葉混交林地帶的寧鎮茅山低山丘陵平原櫟類混交林、馬尾松林小區。

1.2 研究方法

1.2.1 群落調查。2014年在對西馮村綠地全面調查的基礎上,將村域內的綠地劃分為農戶宅旁綠地、道路綠地、公共休閑綠地、水域河渠綠地、生產綠地、防護綠地6類。每類綠地選擇20個自然、半自然植物群落,進行植物群落種類調查分析,選取每類綠地的前10名共60個植物群落樣方(約50 m×50 m)進行調查。對喬木層(≥3 m)樹木逐一登記調查,記錄種名、株數、胸徑、高度、蓋度等,對灌木層(<3 m)和藤本,記錄種名、蓋度、高度,并繪制植物配置平面圖,獲得群落基本信息。

1.2.2 群落分析。根據調查數據計算每個樣方喬、灌層的植物多樣性指數和各樹種相對重要值,分析群落水平和垂直空間分布格局,分析樹木觀賞價值和季相特征,對群落植物構成進行提煉,形成具有當地特色的植物配置模式,并分析適用區域[7]。

1.2.3 樹種重要值。計算每塊樣地各樹種在其所在層的相對重要值(IV),用以分析每種樹種在群落中的重要程度。

IV=(RF+RA+RC)/3

(1)

式中,RF為相對頻度,RA為相對多度,RC為相對蓋度[8]。

2 結果與分析

2.1 樣方群落特征

2.1.1 植物組成。調查結果表明,共有木本植物169種(含變種、栽培品種),隸屬59科129屬。其中,鄉土植物88種,栽培品種和外來種81種;裸子植物4科11屬12種;被子植物55科118屬157種。

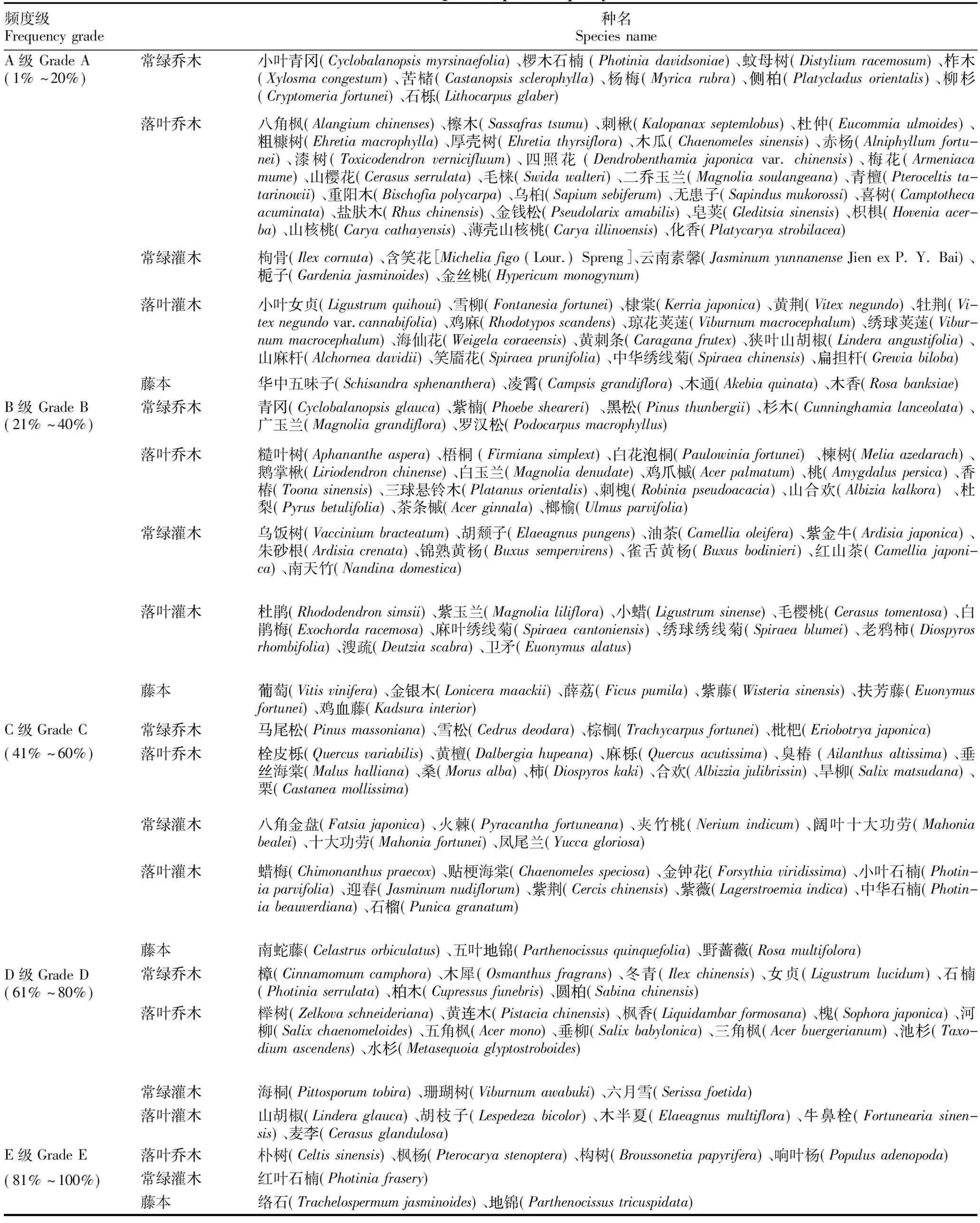

2.1.2 植物頻度。頻度是指群落中某種植物出現的樣方數占整個樣方數的百分比。將60個樣方中出現的各樹種按照頻度分成A~E級(表1)。各頻度所占比例為A級的樹種約占35%,B級27%,C級19%,D級15%,E級4%,A>B>C>D>E。對照C.Raunkiaer頻度定律,E級樹種偏少,說明群落中種的分布不均勻,植被有分化和演替趨勢。

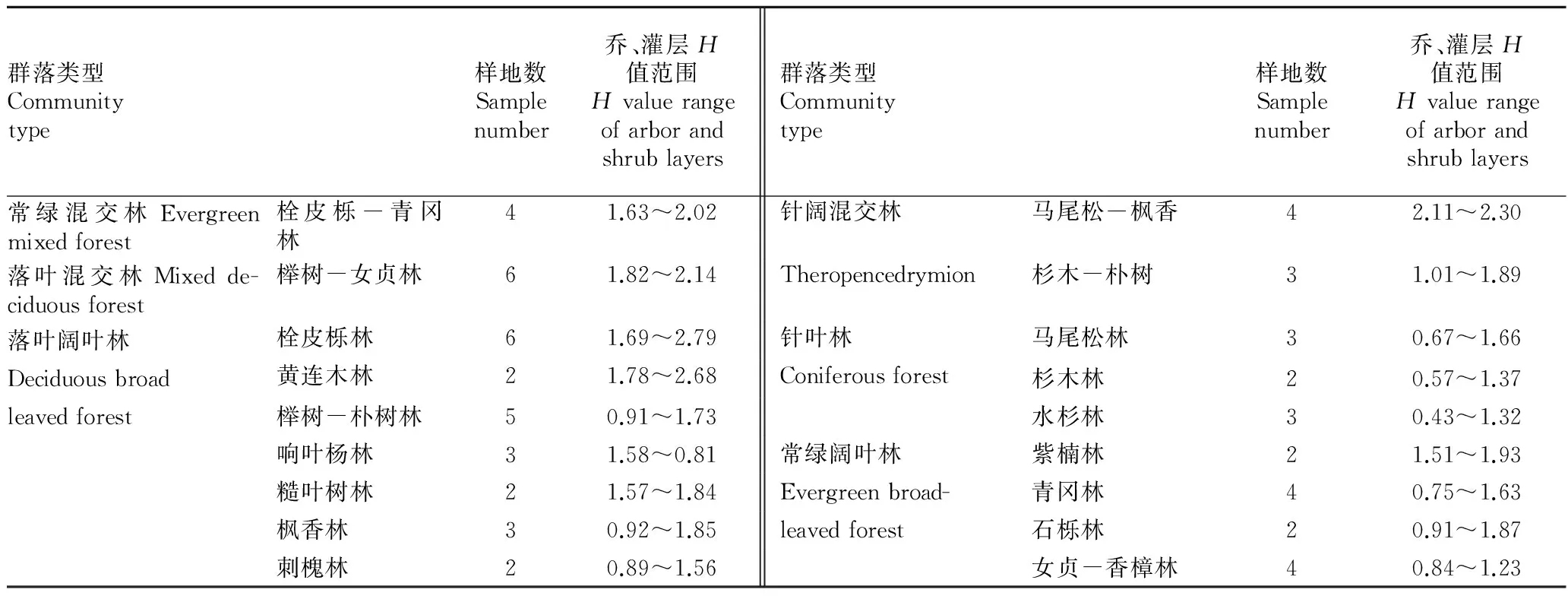

2.1.3 樹種重要值。以樣方為基本單位,根據169個樹種在各層中的相對重要值,得到60×169個二元數據矩陣,采用Twinspan對樣方進行聚類分析。在分類中,喬木成為劃分植物配置模式的主要依據,將樣地劃分為5類18種植物群落。統計樣地喬木、灌木層多樣性指數Shannon-Wiener(H=-∑PilnPi)范圍(表2)。

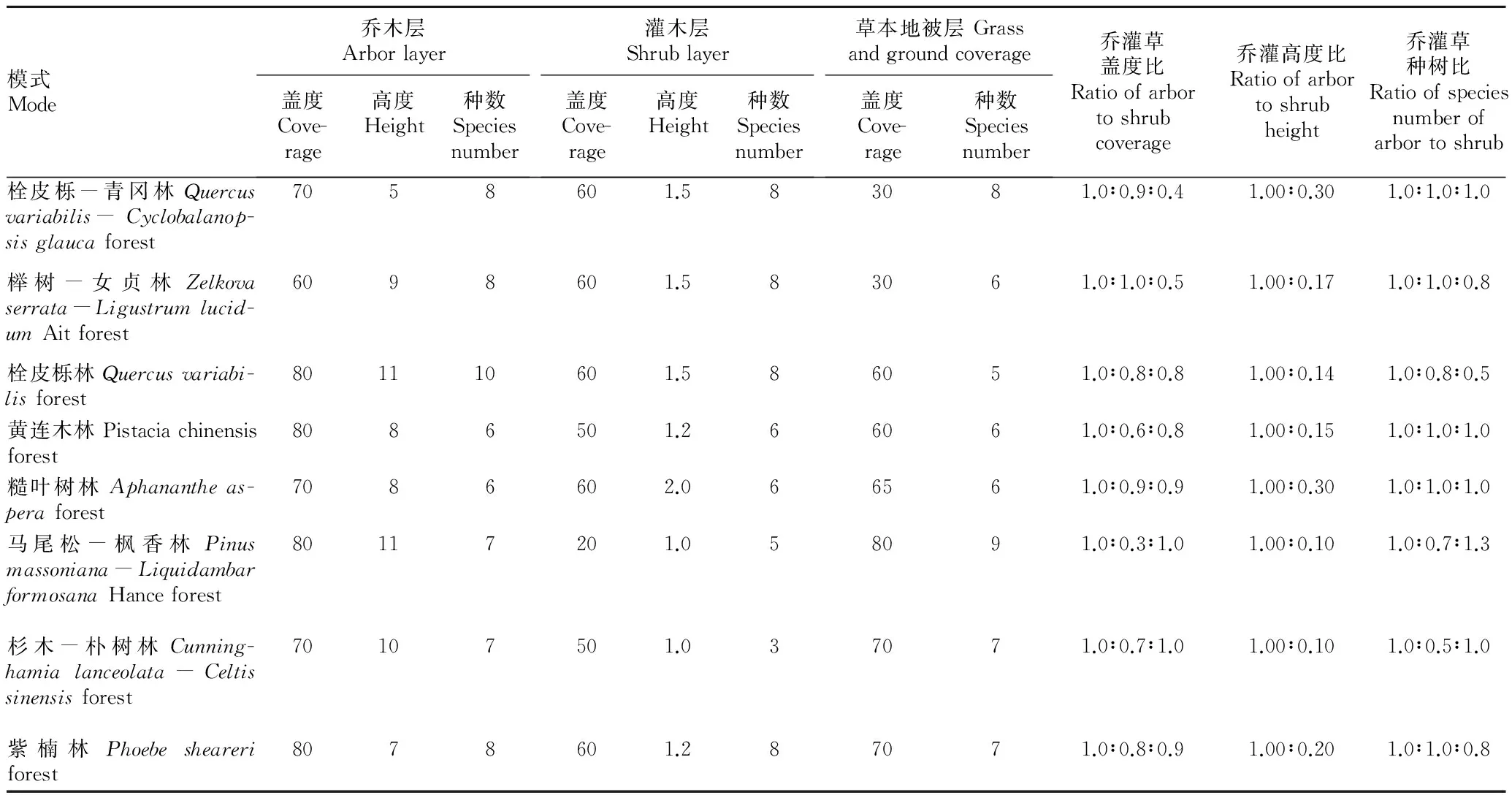

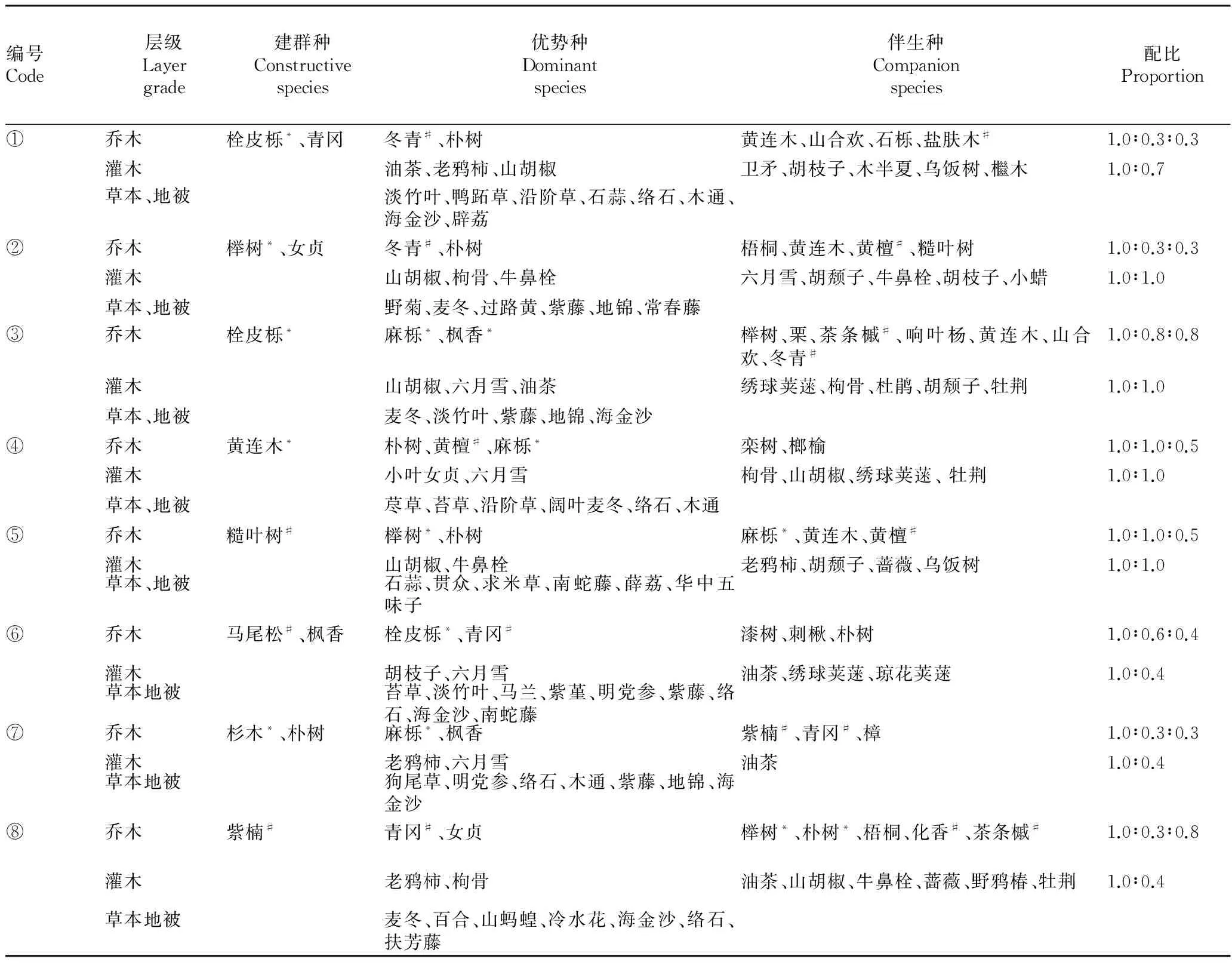

2.2 植物配置模式 從表2中篩選物種多樣性指數H>1的群落共8種,統計各樣方喬木、灌木、草本地被層的平均蓋度、平均高度、平均種數;計算各層的蓋度比、高度比、種樹比;提煉每種群落的建群種、優勢種、伴生種及其株數比例;進行群落垂直與水平空間分布格局分析,為植物造景提供每層對應的可選擇物種和搭配比例,詳見表3、4。

表1 樣方樹種頻度

表2 5類群落的植物多樣性指數范圍

表3 配置模式群落空間結構

注:蓋度、高度、種樹取樣方平均值;蓋度單位為%;高度單位為m;草本層平均高度取0.35 m。

Note: Coverage, height and species number were average quadrat. Units of coverage and height were % and m. The average height of herb layer was 0.35 m.

2.3 植物景觀設計 旅游型鄉村的植物景觀設計應該模擬自然群落,結合綠地現狀,完善總體規劃和綠地改造、建設方案。

(1)樹種規劃。西馮村以村莊綠化為中心,以車行道、自行車綠道、溝渠為生態網架,以生產林地、農田、防護林為生態板塊,組成交融的生態綠地。根據對各類綠地的調研,總結樹種的習性、觀賞價值和生態功能,提出樹種規劃建議,確定各類綠地可以選擇的樹種材料。

(2)綠地管理。近年來,西馮村苗木、草坪業發展較快,受市場影響,大量種植櫸樹、木犀、紅楓、紫薇、紅葉石楠等樹種,給植被環境帶來一定威脅。目前急需要選育鄉土樹種、統一規劃種植形式、建立苗木生產銷售信息系統和植被信息管理系統,通過數據分析來調整生產、管理綠地建設,避免生態環境破壞、外來物種入侵和苗木市場風險。

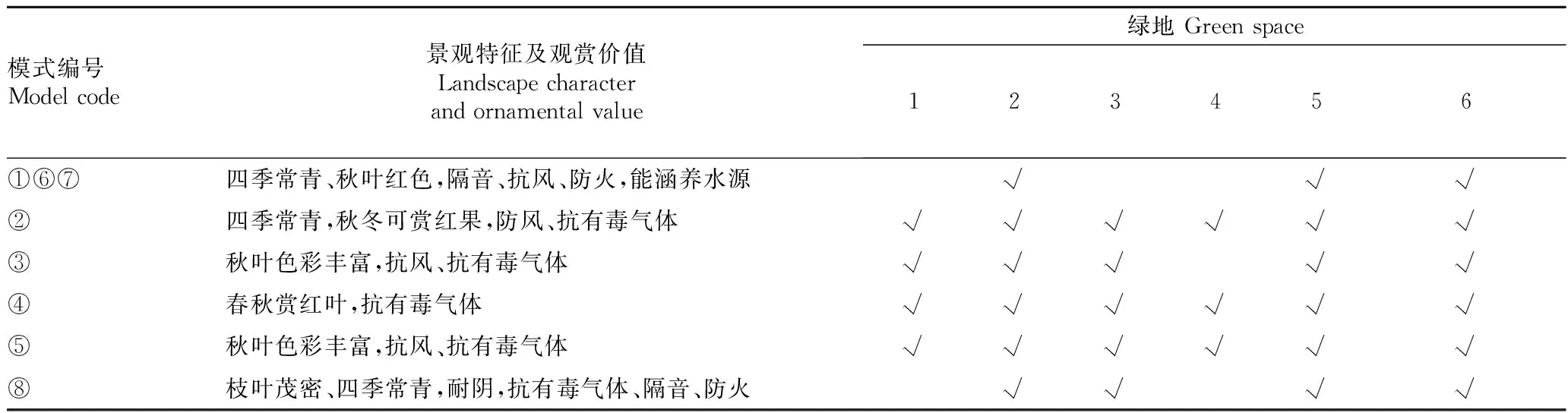

(3)選擇植物配置模式。根據具體的鄉村綠地類型及其立地條件選擇適宜的植物配置模式。綜合各植物配置模式群落季相特征、觀賞價值、物種多樣性、樹種特殊抗性等,總結其綠地應用范圍如表5。

例如,500 m2的長方形宅旁綠地,根據表5,可以選擇櫸樹-女貞林、栓皮櫟林、黃連木林、糙葉樹林四種植物配置模式。

如果選擇櫸樹-女貞林,根據表3,喬木層、灌木層、草本地被層蓋度分別為60%、60%、30%,蓋度乘以綠地面積得到各層種植面積分別為300、300、150 m2。如果選用胸徑10~15cm規格的喬木,擬種植密度為0.1株/m2,可以種植30株喬木;如灌木擬種植密度為0.3株/m2,可以種植90株灌木。

表4 配置模式樹種配比

注:1.喬木層“配比”為建群種、優勢種、伴生種的株數比值,灌木層“配比”為優勢種與伴生種的株數比值;植物配置時,建群種、優勢種為必選種,伴生種可根據情況選擇一至多種。2.表中標注“*”的樹種表示可作為喬木上層植物,“#”表示可作為喬木下層植物,未加標注的樹種可作為喬木中層植物;另外,同一個樹種也可采用不同齡級作為喬木上、中、下層的植物。

Note: 1. Proportion of arbor layer was the percentages of plant number of constructive species, dominant species and companion species. Proportion of shrub layer was the percentages of plant number of dominant species and companion species. During plant arrangement, constructive species and dominant species must be selected; one or more companion species should be selected according to the actual situation. 2. * in the table indicated the upper plant of arbor; # was the lower plant arbor; tree species without label could be used as the middle plant of arbor. Besides, the same tree species could be used as the upper, middle and lower layers according to their ages.

表5 植物配置模式景觀特征及其適用綠地類型

注:1為宅旁綠地;2為道路綠地;3為公共休閑綠地;4為水域河渠綠地;5為生產綠地;6為防護綠地。

Note: 1is Greenland next to residential house; 2 is Road greenland; 3 is Public recreational green space; 4 is Greenland in waters of the river canal; 5 is productive greenland; 6 is Green area for environmental protection.

根據表4,喬木層建群種、優勢種、伴生種株數配比為1.0∶0.3∶0.3,喬木30株可分配為建群種櫸樹10株和女貞9株,優勢種冬青3株和樸樹3株,伴生種梧桐2株、黃連木2株和黃檀1株。灌木層優勢種、伴生種株數配比為1∶1,90株灌木可分配為優勢種山胡椒20株、枸骨15株和牛鼻栓10株,伴生種六月雪、胡頹子、牛鼻栓、胡枝子、小蠟各9株。草本層采用麥冬90 m2、過路黃40 m2、野菊20 m2。

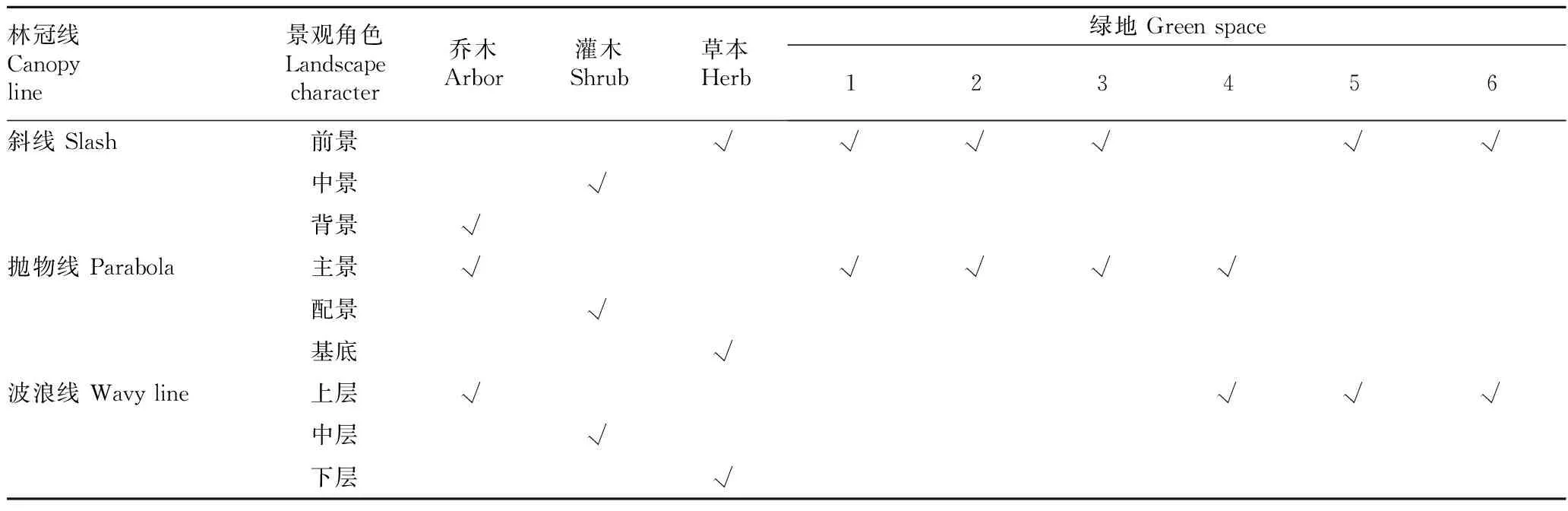

(4)選擇植物造景形式。結合綠地與地形、建筑、道路、水體等其他景觀要素的關系,在植物種植設計中,安排喬木、灌木、草本在群落中擔任不同的景觀角色,可以形成不同的群落景觀結構和林冠線(表6)。

表6 植物造景形式及其適用綠地類型

注:1為宅旁綠地;2為道路綠地;3為公共休閑綠地;4為水域河渠綠地;5為生產綠地;6為防護綠地。

Note: 1 is Greenland next to residential house; 2 is Road greenland; 3 is Public recreational green space; 4 isGreenland in waters of the river canal; 5 is productive greenland; 6 is Green area for environmental protection.

3 結論與討論

模擬自然群落形成的不同的植物配置模式具有不同的樹種材料、景觀特點、生態功能和生長習性。在鄉村綠地建設中,需要調查分析綠地的具體要求,以此為基礎,對提煉形成的植物配置模式進行生態性、藝術性、功能性加工,形成適合于不同鄉村綠地類型的植物造景設計[5]。

為科學保護鄉土植物并對植物造景提供理論依據和數據支撐,今后需要制訂旅游型鄉村植物景觀評價指標體系,包括生態效益、美景度、經濟效益等項目。生態效益可以包括植物多樣性指數、群落結構穩定性、鄉土樹種比例、蓄水保土效益等指標,美景度可以包括觀賞性(色彩、線條、質感、構圖)、生長勢、野趣程度、季相變化多樣性、植物景觀空間多樣性、地形環境多樣性等指標,經濟效益可以包括栽培養護成本、生產效益和旅游市場效益等指標。以層次分析法、灰色關聯度法等評價方法,系統構建評價模型,對旅游型鄉村綠地分類、分項評價,對不同植物配置模式評價,以期為鄉村植物景觀設計提供理論依據與參考[9-10]。

[1] 陳良.江蘇丘陵區不同類型生態農業發展模式與效益分析——以盱眙縣為例[J].人文地理,2004,19(6):6-10.

[2] 徐琴,陳月華,熊啟明.鄉村植物景觀設計探討[J].江西農業學報,2007,19(3):72-74.

[3] 祝遵凌,劉亞亮,褚茜.長三角新農村庭院植物多樣性與配置模式[J].東北林業大學學報,2011,39(7):35-37.

[4] 任斌斌,李樹華,李法紅.常熟地區農戶庭院植物多樣性與配置模式[J].生態與農村環境學報,2010,26(1): 52-57.

[5] 任斌斌,李樹華,殷麗峰,等.蘇南鄉村生態植物景觀營造[J].生態學雜志,2010,29(8):1655-1661.

[6] 張帆航.句容寶華山國家森林公園維管植物區系研究[D].南京:南京農業大學,2010.

[7] 張佳平,丁彥芬.江蘇云臺山糙葉樹群落調查及植物配置模式研究[J].中國園林,2013(4):18-23.

[8] 沈靜靜.常州丘陵山區維管植物多樣性、主要森林群落及其資源研究[D].南京:南京農業大學,2013.

[9] 劉淼,劉心茗,董麗.北京市郊野公園植物景觀綜合評價[J].西北林學院學報,2014,29(6):245-249.

[10] 曾鳳,李許文,胡曉敏,等.廣州白云山典型景區園林植物群落景觀評價[J].中國園林,2014(8):97-101.

Plant Configuration Model in the Tourism Village of Hilly Area of Jiangsu

LIU Yu-hua, LIU Guo-hua, CAO Ren-yong et al

(Jiangsu Polytechnic College of Agriculture and Forestry, Jurong, Jiangsu 212400)

According to the green land investigation on Xifeng Village of Jurong City in Jiangsu Province, we analyzed the characteristics of natural and semi natural plant communities. Aiming to protect the native vegetation and format the local plant landscape characteristics, learning from the local stable plant community, 8 models for plant configuration were put forward which used the native tree species as materials. Finally, the improvement plan for the existing green space was proposed to provide reference for the greening construction of the similar area.

Hilly area; Rural areas; Plant configuration

江蘇省自然科學基金項目(BK20151324);江蘇省林業三新工程項目(LYSX〔2014〕06);江蘇省高校“青藍工程”優秀青年骨干教師資助項目(〔2012〕39)。

劉玉華(1975- ),女,山西興縣人,副教授,碩士,從事園林規劃設計教學和研究。*通訊作者,副教授,從事園林植物景觀教學和研究。

2016-09-26

TU 986.2

A

0517-6611(2016)32-0170-05