明代浙江武林版畫插圖的藝術特征研究

周 辰

(杭州師范大學 文化創意學院, 浙江 杭州 311121)

?

明代浙江武林版畫插圖的藝術特征研究

周 辰

(杭州師范大學 文化創意學院, 浙江 杭州 311121)

明代浙江武林版畫插圖是浙江木刻版畫乃至中國傳統繪畫藝術中的瑰寶,是明代中后期以杭州為中心,包括浙江地區的紹興、建德、臺州等地區的風格近似的版畫插圖的統稱。它們在制作上采用木刻雕印的形式,由畫師刻工繪刻成可供印制的圖版,再經印刷工印制成紙本插圖作品,實現對文字腳本基礎之上的視覺繪畫藝術的再創造。明代浙江武林版畫插圖的題材和思想內容尤以文學戲曲類的主題創作為藝術之最,生動地反映了歷史和現實生活,棄惡揚善,謳歌了人民的反抗精神,在畫面構圖組織上靈活機動,具有濃厚的民族特色,造型清麗,畫面工整,成為全國最著名的木刻插圖技藝研究、收藏、交流的種類之一。

武林版畫;插圖;木刻

一

武林版畫是中國木刻畫藝術的一塊瑰寶。中國木刻畫發展到明代萬歷時期(1573—1620),達到了登峰造極的地步,這一時期涌現了徽州、建陽、金陵等諸流派木刻版畫,武林版畫即是其中的一個重要流派。中國木刻畫的流派通常以各個地域命名,武林是舊時杭州的別稱,武林版畫主要是指明代以杭州為中心,包括浙江地區的紹興、建德、臺州等地的雕版式樣、風格近似版畫插圖的統稱,其創作的成就,高雅又通俗,不僅是文人案頭之物,且也深入市井大眾,為他們所喜愛。[1]明代市民文學的戲曲小說的興起,需要擴展版刻插圖的園地,而版刻插圖園地的擴展,又促使各地書商刻書的發達,各地刻工應運而生,并產生各地區的雕刻流派。[2]所謂武林刻工的風格就是在這種情況下產生的。在明代杭州有刻書場、有書肆,有名的仁記武林書肆、武林金琯書肆等,都請了不少刻工好手。萬歷三十七年(1609),編輯《海內奇觀》的楊爾曾自稱“武林楊澍”。[3]《海內奇觀》又標為“夷白堂刊本”,這個夷白堂,即是楊氏的書肆。當時楊氏在店堂前懸有“夷白堂”、“武林刻坊”的“彩旌”,從此遂有武林派刻工之稱。“武林派”刻工把過去累積起來的木刻雕版的技術和經驗,在書籍插圖中取精用弘地施展開來,木刻家們既彼此競爭,又通力合作,精益求精,吸取彼此之所長;武林版畫插圖在前代優良的基礎上,有了新的創造和新的成就,形成了武林插圖的主要形式和藝術風格,在萬歷時期逐步達到了藝術成就的巔峰。

杭州是一個具有古老傳統的木刻畫的中心,宋時即有“地有湖山美,東南第一州”的美譽,是江浙的繁華都市。浙江歷代手工藝發達,其中盛產的筆、墨、紙,質佳量大,為印刷業和書畫藝術的發展奠定了物質基礎。建炎三年(1129)宋高宗定都杭州,大量文人學士、書畫名家匯聚都市,促進了教育、出版、書畫藝術的發展,刊印刻書更是蔚成風氣。統治者偏好圖書館閣之儲,地方郡府也興刊文籍,使得杭州成為自宋、元、明、清歷代刻書出版的全國之冠。據史料載,杭州的西湖書院是宋朝全國書院刻書中的佼佼者。其所刊刻、印俱佳,字體優美,質量精良,致使各地乃至官府的重要文書也送至杭州刻印,刻書、藏書之風居全國前茅。當時杭州的眾安橋及鳳凰山一帶刻坊、書鋪林立,成為全國著名的四大書籍匯集地之一。書商及刻書者為了迎合坊間居士游人便于瀏覽的需要,盛行木刻版畫這種表現形式,為各式書籍制作精美的版印插圖,這種圖文并茂、爽人心意的書籍形式,與當時社會、民眾生活密切聯系,受到廣大市民讀者的喜愛支持,為之后的明代武林版畫的真正成熟做好了準備。

武林版畫插圖作品和萬歷時期遍布杭州的刻書場、書肆是分不開的,這些刻書場的主人多數是精通文史、書理、音律的著作家和熟悉繪畫雕刻的高手。正因為明代后期武林地區刻工競相爭勝,刻工藝術也不斷提高,促使書商認為刻書非有繪刻插圖不可。在眾多的書鋪與刻坊中,“容與堂”和前文提到的“夷白堂”是當時著名的兩家書坊,許多流傳的名著插圖木版畫作品均出自這兩家書坊主人及刻工之手。“容與堂”亦稱“虎林容與堂”,出書常冠以“李卓吾先生批評”為名。書中所作插圖內容豐富,常采用頜連式,刻作精致,區別于其他書肆,自創武林刻書特色,曾刊印《玉合記》《琵琶記》《幽閨記》等名著的插圖。“容與堂”的刻工主要有黃應光、吳鳳臺、謝茂陽、姜體乾等,均是當時武林雕版高手。“夷白堂”書坊,由于主人楊爾曾長于小說,所主持的夷白堂書坊小說插圖、傳記類木刻在當地負有盛名。萬歷年刻印的《東西晉演義》插圖以及為《東漢演義》《三國志演義》《水滸傳》《新刻徐文長先生批評隋唐志傳》《新鐫全像武穆精忠傳》等名著所作插圖,均因形神兼備,刀法洗練,別具風格而為人們執卷稱美、爭相傳讀。[4]武林書肆書坊、刻坊名聲較大的還有“顧曲齋”、“雙桂堂”、“鳳起館”、“七峰草堂”、“得月樓”、“墨繪齋”、“白雪齋”、“九宜齋”、“清繪齋”、“集雅齋”等。顧曲齋還因主人王驥德(字伯驥,號方諸生)音律甚精,所編選的《古雜劇》等戲曲類書籍插圖,自然繪刻更具戲風樂韻,故廣泛博得了坊間的好評。這一時期大量書籍刻繪插圖的出現,不僅生動地詮釋了文字內容且富于想象,深刻地影響了讀者的閱讀習慣,圖文豐富精麗、相得益彰,使書籍的設計形式更加飽滿和精美,成為書籍裝幀的重要組成部分。如果說早期的武林插圖是為了豐富書籍的文字內容所作的必要補充,那么,隨著明末武林地區刻工藝術的不斷成熟,武林版畫插圖已經脫離了一種單行本或配圖的片面形象,成為獨立發展和具有完整視覺表現力的插圖藝術。

二

武林版畫插圖因深刻反映歷史和社會現實生活而影響深遠。戲曲小說的插圖是武林版畫插圖的主要表現內容,也是最能體現文藝發展水平、最為人們競相傳閱稱道的武林插圖作品。這類插圖作品真實反映了社會文化發展和民眾生活,是動態社會的鏡子。

戲曲小說的插圖以戲曲文學文本為基礎,以文學戲曲的故事情節、人物和環境背景等為表現對象,通過豐富的想象和富于創意的構圖,對題材進行選擇、組織和加工,盡可能地抓住某一個場景或人物某一瞬間的表情,來表現每部文學名著或戲曲曲目的主題中心,展現人物內心世界,力求在有限的畫面空間描繪豐富的故事內容。大部分作品歌頌了歷史上的英雄豪杰、勞動人民等正面形象的愛國情懷和反抗精神,譴責了奸臣暴吏、潑婦淫夫等社會丑惡嘴臉,歌頌青年男女反抗封建禮教、追求愛情的圓滿,并多少影射了明朝中后期腐爛社會的現實。戲曲小說插圖以其非凡的視覺表現力向讀者傳達了作者對戲曲小說內容敏銳的洞察力,把劇本內容真實地概括于作品的視覺表現形態之中,并在視覺上突出作者的某種觀點。插圖作品不是平鋪直敘的表現方式,而是通過戲劇性的場面來喚起讀者的真實反應,往往一針見血。

此類插圖在題材上的練達與豐富的種種人物場景形成強烈的互補,簡潔準確地表達了戲曲小說的章節內容。萬歷刊《金瓶梅》詞話本,初刊于明末,插圖一百頁,為新安劉啟光、劉應組、黃汝耀、黃子立、洪國良刻,[5](P.194)書中的插圖畫面無論是對“武二郎冷遇親哥嫂”的描繪,還是對“西門慶官作生涯”的刻繪,都融入了創作者對當時現實生活的深刻把握及生活經驗的了解。通過文字和插圖的珠聯璧合,使插圖藝術成為明末社會生態的真實寫照。《李卓吾先生批評忠義水滸傳》是為《水滸傳》創作的插圖,是明萬歷間武林容與堂刊本,由黃應光、吳鳳臺刻繪。[6]作者汲取名著中真實具體的故事情節如“母夜叉孟州道賣人肉”、“武松醉打蔣門神”等,運用繪畫造型語言,進行了插圖藝術的再構思創作,表現了不同人物的社會地位、階級出身和精神面貌,刻畫了宋江、吳用、李逵、武松等梁山好漢的神態和性格,從而更鮮明地展現了梁山英雄的典型形象;深刻反映了當時人們處于君王昏庸無道,大臣貪贓枉法的時期,天災人禍,民不聊生,社會兩極分化、矛盾達到白熱化,勞動人民鋌而走險,揭竿而起的社會現實,很大程度上也反映了明末人們的思想意識。[5]嫻熟微妙的版畫語言完美地貫通了讀者靈敏的領悟和刻繪者精準的思辨,成為人們一窺明末社會思潮的利器。

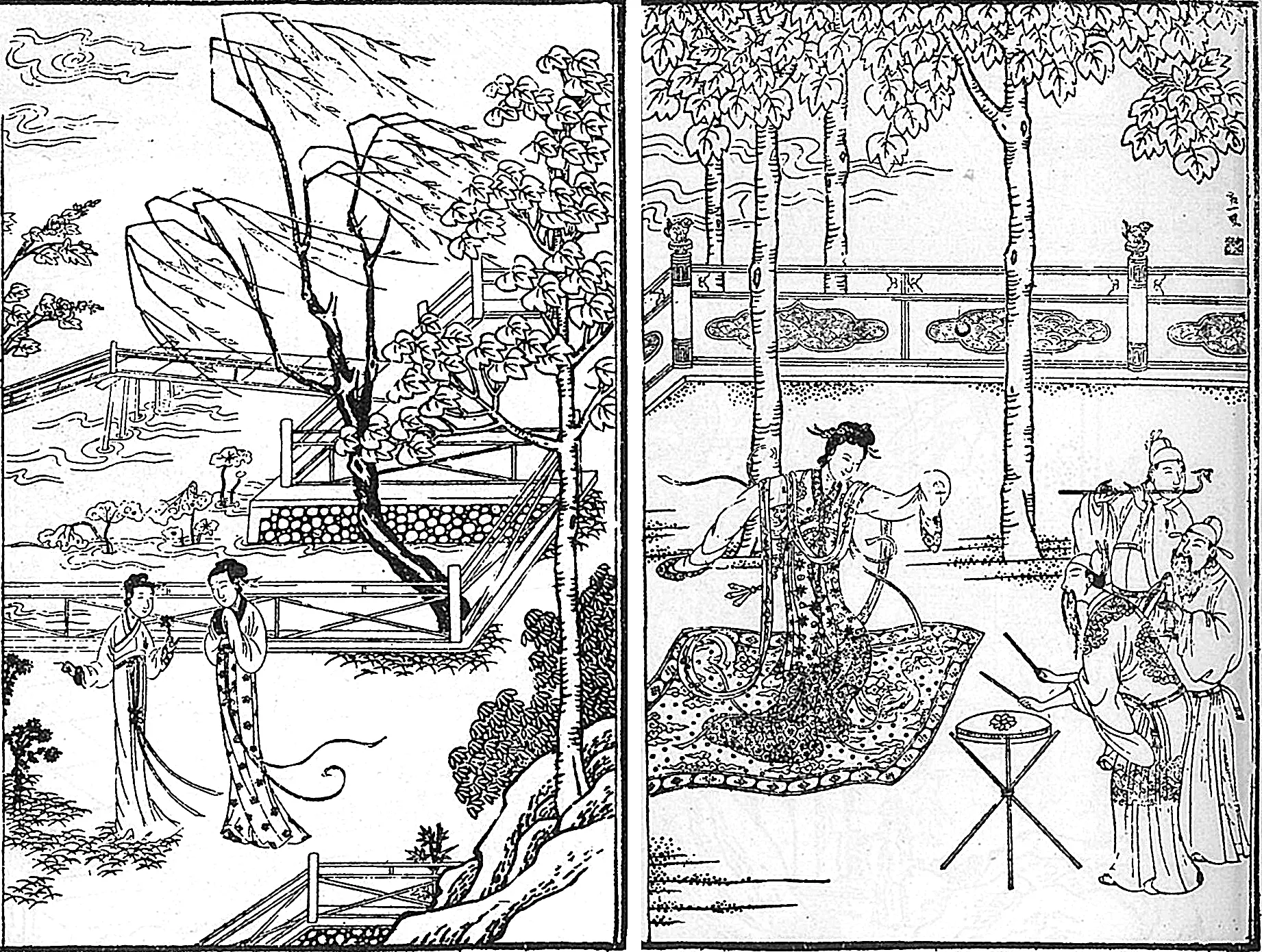

武林戲曲小說插圖運用具體生動的寫實手法,表現了戲曲小說作品中典型人物的形象特征和人物性格。如明末著名武林版畫家陳洪綬的版畫作品《九歌圖》《水滸葉子》《博古葉子》等,歷史人物故事豐滿,鮮明地傳示了他的政治見解和畫家氣節。[7]陳洪綬通過畫家與刻工的密切協作關系,對版畫藝術的發展產生積極的推動作用,對武林版畫藝術的發展做出了突出貢獻。陳洪綬根據《西廂記》劇情繪制的六幅《正北西廂》插圖,首幅為劇中主人公的繡像,后五幅為劇中故事主要情節,分別為“目成”、“解圍”、“窺柬”、“驚夢”、“報捷”。[8]對書中主人公崔鶯鶯在不同場景的描繪,做了細致深入的心理分析,運用視覺語言手法,表現了劇本精神和劇中人物的思想情感,畫面疏密有致、簡繁恰當。最精彩的是“碧紗床下畫雙蛾”這一情節的刻繪,畫面充分表現了崔鶯鶯聽到紅娘來報張生探訪時的愉悅心情,把崔鶯鶯內心驚喜又毫無準備、手足無措,匆匆忙忙梳妝打扮的細節表現得生動傳神。畫面里的崔鶯鶯對著鏡子輕快地梳理頭發,一手盤著發髻,全無往日因相思而愁容癡態的病態。由此可見,陳洪綬武林版畫作品的高明之處在于充分調動了作者的傳統戲劇修養,在刻繪中深入理解劇本含意,通過刻刀的再創造,逼真地在版面上再現了原著的人物形象和畫面劇情意境,人物表情、著衣、執物飾紋等都表現精致,恰到好處。陳洪綬為《楚辭述注》所繪的“九歌圖”九幅,附“屈子行吟”一幅(見圖1),屈原的造型古雅簡樸,內涵深刻,側重對屈原精神狀態的描繪,有著鮮明的個性,刀刻線條冷靜有力,獨具匠心,有著強烈的木刻版畫特色,成為后世畫家塑造愛國詩人屈大夫的楷模,是我國木版畫史上的瑰寶。陳洪綬善于準確表現出場人物的精神狀態,以此反映人物性格特征。他在構思人物出場的狀態時,不斷思考或琢磨人物原型的概念,并把情節中的相關人物或概念的最初草圖轉化到畫面上,以嚴謹的技巧完成插圖作品的構思創作。他堅持以一種獨立的發掘意識把控自己的視覺語言,通過對人物所處時代背景的豐富想象,賦予畫面人物象征性的力量,呈現出畫面人物飽滿的內在精神狀態并以一種清晰鮮明的畫面形象展現于讀者面前,讓人過目不忘。項南洲也是明末一位著名的武林木刻家,刻有《燕子箋》《歌林拾翠》的插圖。[5](P.198)《燕子箋》中的“拾箋”插圖,描繪了燕子銜著酈飛云詞箋落在橋邊,霍都梁正巧經過撿起詞箋的場景,霍都梁對這一偶爾發生的事情似乎有所預知,欣喜中又有點猶豫,對旁人欲言又止的矛盾心理被刻繪得異常傳神,霍都梁的身份和他的個性以及人物形象的塑造都通過這一場景表達得淋漓盡致。由此可見,武林版畫作者在創作插畫時對典型事件中的典型人物性格的描繪異常傳神,將表達人物的神態、性格特征同事件情節的發生緊密聯系在一起,不同的情節有不同的個性和表情,形象塑造更加具有典型性。創作的形象除了具說服力的造型外,還具極強的戲劇感。營造戲劇感是吸引觀眾的最好方法,不管是正面或者諷刺的形象,是對人物的一種深刻的描繪。這也表明,大膽生動而不是毫無生氣的版畫插圖形式是呈現典型人物的典型瞬間的最有效的表達方式。

武林版畫戲曲小說插圖還深刻反映了明朝的社會風貌,如明代商業的狀況和市井生活。因而它們不僅具有藝術價值,還具有寶貴的資料價值。如楊爾曾編輯的“夷白堂刊本”《海內奇觀》是一部反映明代社會現實的重要作品。[9]該刊本成于萬歷三十七年(1609),計十卷,插圖130余幅,由錢塘人陳一貫繪圖,新安汪忠信鐫刻。創作者出于插圖主題的需要,以戲曲劇情、名著、民間故事、梗概為主線,以插圖人物的活動為主體,配以當時典型的環境居地和山水景觀,充分體現了插圖內容的深刻性,同時突顯了武林盛世的地方特色。如“詠錢塘十勝”中的《北關夜市》插圖(見圖2),將主題置于武林夜色之中加以表現,通過懸空的半月星光,街頭城關店堂、瓦肆錯落陳列著魚肉百品,市民路客穿行其間,圍桌品茗聊天者、糖擔叫賣者不絕于耳,醉客、閑人、伙計、百工,形態各異,勾勒出武林錢塘夜色的市井繁榮景色。畫面由上而下,通過上景的曲線城墻樹廓,中下景兩排店堂民居高低斜置,創作者巧妙地將各色活動的行人游客組合成之字形,將畫面景物人物聯系成一個完整的社會場景,是明代戲曲小說武林插圖的成功范例。

圖1 《屈子行吟》插圖

圖2 《北關夜市》插圖

三

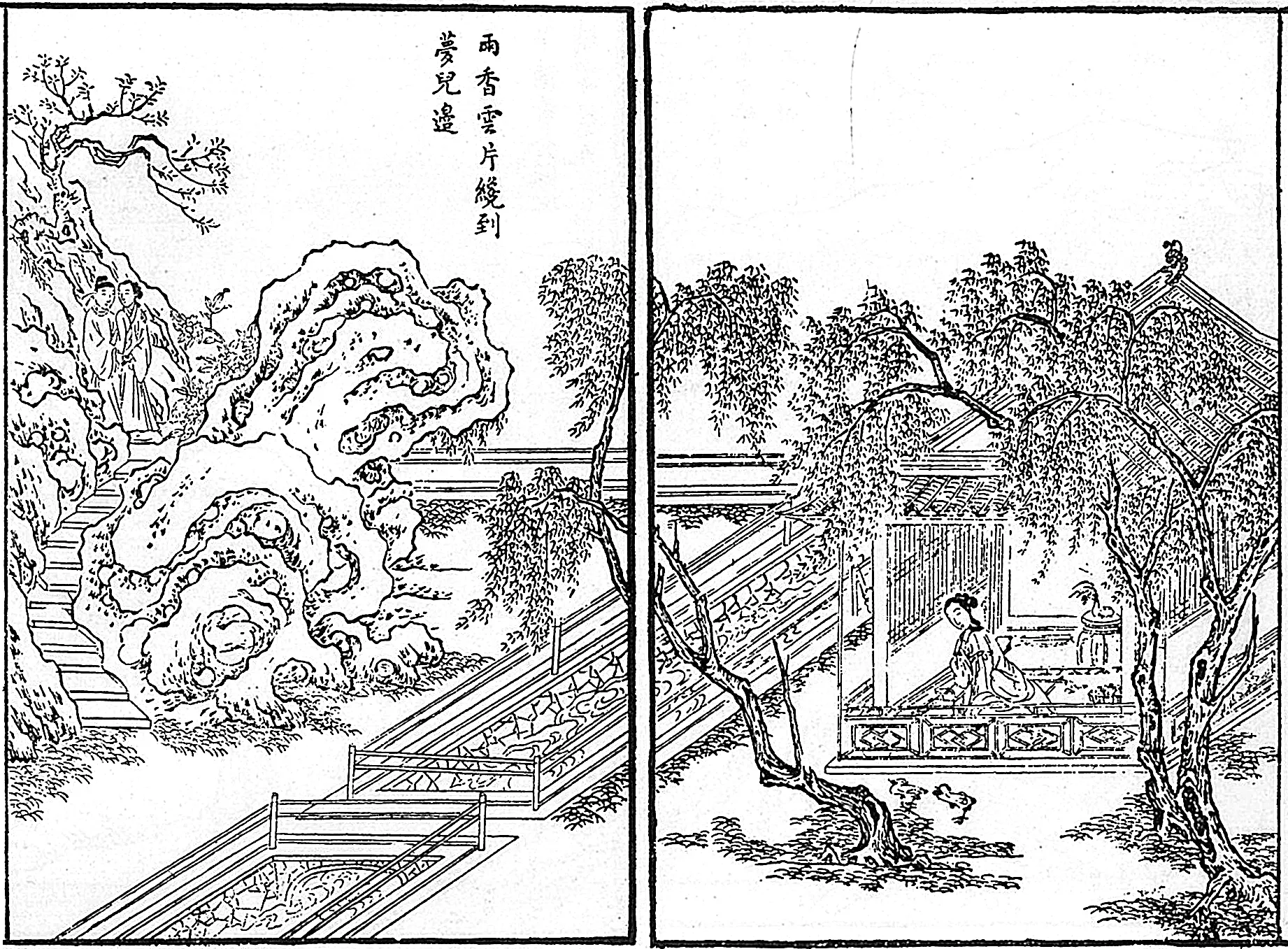

武林版畫插圖的構圖處理,借鑒了中國傳統文人山水畫的處理方式,具有濃厚的民族特色。武林版畫插圖的構圖特點之一,是畫面在同一空間里靈活表現不同時間內發生的各種情景事件,畫面中人物和道具、配景的位置不是固定不變的,而是隨著劇情的發展和視點的改變而改變。也就是說,畫面布局不受視點的束縛,畫面的呈現方式如同舞臺場面流動性的展開方式。例如明萬歷四十五年(1617)七峰草堂刊本《原本牡丹亭記》(見圖3)的構圖處理方式就和文學戲曲中的很多處理方式是一致的,[10]在表現方式上不是那種模擬性的、真實的表現,而是一種程式化的表現,是根據劇情和劇作意義需要特別突出與表現的內容而構思的,是一種流動性的畫面結構。這種畫面結構的特點是通過壓縮場景空間,把很多標志性的景物借助流動的視線聯系起來,景物和景物之間的轉換和過渡是不知不覺的;讀者能夠看到視線不斷的畫面、隱在畫中彎彎曲曲的走動,任何一個局部都是具體的,遠景、近景、前景、后景、景后、景前都很具體,通過不斷的路徑、水源、水流還有山脈、山體等的遮擋來表現虛實變化,而不是通過光源、明暗而變成虛和實的變化,也就是沈括所說的“折高折遠”(沈括語:折高折遠自有妙理”,或說用心靈俯仰的眼睛觀察空間萬物),將折的處理方式體現在同一個畫面上。武林版畫構圖上的一些法則,如“石分三面”、“樹分四枝”等創作上的具體規定等都是和這種構圖特點和創作技巧相關聯的。顧曲齋本《古雜劇》(見圖4)和《原本牡丹亭記》的風格相近,構圖上更加注重表現由畫面人物所帶動的故事劇情,包括人物所需要的環境條件也是從人物的動作神態當中逐步展開的;畫面里除人物以外的道具非常簡潔,前景舞臺上只有架鼓、毯子等簡單的必要樂器和道具,其余所有的東西都是靠表現人物的表演動作來加以體現,通過畫面人物的神態動作,將故事劇情逐步展開。諸如此類的表現手法都體現了武林版畫獨特的構圖特點和藝術風格。

圖3七峰草堂刊本《原本牡丹亭記》插圖

圖4顧曲齋本《古雜劇》插圖

武林版畫插圖善于組織畫面的“主體”和“陪襯”,“陪襯”既給“主體”“鋪路”,又給“主體”讓路,畫面構圖的主次關系處理得非常巧妙。畫師通過尋覓一條視線,調整一種比例,使圖畫上的主次布局左右有序、上下分明、門類有別,如同小說家的章法,舞蹈師的舞步設計,形成符合視覺邏輯的圖畫。明萬歷三十八年(1610)起鳳館刊本《張深之先生正北西廂秘本》,圖21幅,[11]插圖中表現送別主題的若干幅山水場景,主景中的幾棵大樹,通過在連續的幾幅畫面分別放置的不同角度,引發讀者對劇情發展的聯想,而畫面中云水、花草、飛禽、坡石的穿插出現,使得構圖疏密有致,較好地體現了主體人物的別情,突出了環境、山水景色的特色與韻致。另外《張深之先生正北西廂秘本》的“窺柬”一圖(見圖5)涉及主體人物鶯鶯與紅娘,對其中占了大部分畫面的四折屏風刻畫,隨著起伏轉折配置了山石梅枝、芭蕉棲鳥、蓮荷飛蝶等工筆裝飾畫,景物間的上下顧盼,疏密參差可謂情愫繞繞,而花鳥后面的大塊留白空間處理,大有清麗明媚之感,看似屏風裝飾,實則是對此時圖中人物情韻的襯托暗示,可謂“此時無聲勝有聲”的絕妙配置。從其他插圖如《水滸》打斗場面中對山水環境的展現、《量匯記》里庭室園林的搭配、《締袍記》窺妻祝香兩人物之間道具的設置等等,都可見出創作者善于經營位置,對造型藝術的創作不受時間和空間的局限,大膽巧妙地處理時間與空間在造型藝術上的矛盾與沖突等縝密潛心的構圖運作,使得武林插圖版畫的藝術表現力益發耀眼燦爛,耐人尋味。

圖5 《張深之先生正北西廂秘本》插圖《窺柬》

武林版畫插圖在表現深遠的山水全景上,也善于靈活運用空間轉換的處理方式。不少作品畫面不止于由單面到雙面大版,再到多頁連式來布局浩瀚的山光水色;藝術家通過改進對山水圖示的批判性認識,提出并解決畫面的空間轉換問題,進一步發展了武林版畫插圖的重要圖示和構圖類型。如《海內奇觀》之卷三即以西湖風景為主題,專門刻畫了人們熟知的“雷峰夕照”、“花港觀魚”、“柳浪聞鶯”、“平湖秋月”、“三潭印月”、“南屏晚鐘”、“六橋煙柳”、“蘇堤春曉”等西湖著名景點,體現了武林派畫家表現復雜畫面內容的熟練技能,是這一類武林版畫插圖的代表作。在構圖上,這些山水插圖別具風格,以對不同山水的傳神造型為要義,或以粗筆平刀表現高山峻嶺的挺拔,或以細膩飄韻之線描畫西湖山形的纏綿。萬歷年間汪修根據藍瑛畫稿摹刻的《西湖》全景圖,以西湖為中心,以寫生方式畫刻了杭州附近的人文景觀,構圖寫實完整,表現的景點環境幽靜雅致,主景造型多有特色,惟妙惟肖,圖中西湖周圍的群山起伏疊翠、貫穿湖面的蘇、白二堤,婀娜委婉,樓臺亭閣,塔、橋,布局有致,時隱時現,西湖中的三潭印月和湖心亭兩座小島猶如珍珠鑲嵌湖中,湖面上蕩漾著數只游船別有情趣,真實描繪了秀美西湖的全景畫面,不但是畫家刻工對西湖景色的真情流露,也反映了創作者長年生活、沃游于武林山水之中,得西湖美景神韻精髓于胸懷,融寫生與暢情于一爐,從而得以創作此完美畫圖。從作品的用筆用墨品位到對武林版畫作品各種得失的體察和取舍,一山、一水、一木,筆到意到,留白征幽,意走神行,令人贊嘆不已。此外還有明萬歷年間的《西湖游覽志》、《西湖志類鈔》首卷本、《西湖志摘粹補遺奚囊信覽》十二卷本以及崇禎六年(1633)所刊《天下名山勝概記》中的“西湖”全景圖,等等。這些由著名畫家、刻印工創作的西湖山水插圖,不僅對山水風光和城廓樓臺園林景觀的圖式配置進行了構圖表現上的積極創新,也為后來的研究者提供了西湖的真實資料。

武林版畫插圖在版式構圖上為了更好地配置圖文關系,創造性地形成了以兩面相連作圖,取橫卷形式,兩邊作文字,分兩頁裝訂,恰似相連的屏畫形式的布局形態。如武林派黃鳳池專為唐詩創配插圖編纂的畫譜刻本《唐詩畫譜》:以《五言唐詩畫譜》《六言唐詩畫譜》《七言唐詩畫譜》三卷本,[12]每卷中各選唐詩五十首。畫譜里的這些唐詩絕句均由編者輯選,邀請著名畫家蔡元勛、唐世貞等根據詩詞含意作畫稿插圖,并請各地書家書寫后,再交由專門刻工劉次泉等鐫刻成詩畫譜。從整本刻書來看,由詩引出的配圖木刻量大、刻印精美,插圖為主,詩作為輔,成為雅俗共賞之木刻集。書中詩配畫插圖,膾炙人口的如張朝的《采蓮詞》、李邕的《題畫》、李約《江南春》、王維的《竹里館》等等。畫譜中的插畫圖式極盡詩意、布局奇特。而書寫則集篆、楷、行草均而有之,賞讀品味余韻無窮。該刻本詩畫合璧,異曲同工,充滿了士大夫的詩情畫意,浪漫情致,又迎合了當時街坊市民的審美賞讀習慣。該詩畫譜刻工劉次泉為當時新安的名工,技藝上乘,雕鏤精巧,刻線穩健,造型嚴謹、生動,刻作技藝有不少創新之處,如山石的皴法處理,水波樹叢的陰陽變化等刻藝為畫譜增色不少。著名學者王伯敏先生曾贊譽此書“集詩、書、畫、刻四美于一輯,不是侈言”。

四

武林版畫以刻印技術作為形式語言和繪畫技法,體現了中國獨特的刻印文化。藝術家準確地把握了版畫創作在明末作為主要刻印技術發展的大好機遇,將前代木刻畫家運用木刻技術所取得的成就,提升到新的綜合認識和創作高度,舍短用長,創立了一代宏偉的版畫藝術風格。武林版畫插圖造型生動,構圖嫻熟,圖式意境深邃,別具一格,離不開當時許多著名刻工的木刻技術。明代末期活躍于武林刻書坊間的刻工藝人枚不勝數,他們與坊主、畫家密切合作,操刀鐫刻,埋首于棗梨之上;有的刻工具有插畫布圖的能力,是武林雕版插圖藝術的主要操作者。著名的刻家如萬歷間的劉素明,擅刻、會畫、自畫自刻,顯為大家。鄭振鐸贊之為“杭州本地木刻畫家里唯一傳下顯赫姓氏來的人”。他所刻的《孫月峰評西廂記》《丹桂記》《六合同春》傳奇,《凌刻琵琶記》《紅杏記》《丹桂記》,[13](P.72)線條爽健,紋飾工致,刻技工整自然又不失生動,熔各地刻風于一爐。項南洲,字仲華,武林人,所刻作品大都產生于明末清初,作品完成后均在圖的一隅鐫上“武林項南洲刊”或“項南洲鐫”等刊記。項南洲鐫刻用筆或挺健或剛柔相濟,更為出眾的是通過刻鐫再現繪畫作者的筆韻,公認為是個巧奪天工、為杭郡做出重要貢獻的木刻家。其著名鐫刻插圖有《西廂記》《鴛鴦冢》《燕子箋》等。其他還有為武林人張夢征《青樓韻語》插圖鐫刻的刻家黃桂芳、黃端甫;為《五言唐詩畫譜》《六言唐詩畫譜》《七言唐詩畫譜》刻圖的劉次泉;[14]張羽輯《彩筆情辭》由黃君倩所刻,相傳曾在杭州刊印,刻工飄逸中見遒勁,筆點之間自由妙達,甚為精致。刻書場主除與本地刻工合作外,往往招募聘請各地刻工高手操刀雕版,尤以徽州黃姓、汪姓居多,如黃應光、黃應秋、汪中信、汪成甫、劉次泉等一大批名家。這些刻工長期居住武林,有些甚至是子承父業數代操刀雕版業,是武林雕印版畫插圖發展過程中的重要刻作群體。

武林版畫的刻印技術首先體現在刀法上,刀刻線條呈現出一種節奏感,轉折頓挫,點畫起伏以及佛披的刀法,猶如繪畫上線描,交代清晰,面面周到。[15]在繪制創作過程中,藝術家兼顧雕版鐫刻和印刷的特點,適應木刻畫的表現力,運用簡潔明快的筆觸繪制出插圖圖稿,然后以刀代筆,或三角刀、圓口刀點刻,或平口刀鏟,講求細膩的點、線、形的線條參差,刀法的搭配仔細推敲,刻作嚴密,處處體現出整個刻印制作環節的嚴謹認真。武林版畫木刻刀法稱為鏤刻,是陽刻和陰刻技法的統稱。鏤刻技法是一種古老的木刻技術,從浙江地區早期的河姆渡文化、良渚文化等遺址遺物中可以探尋到這種豐富斑斕的刻印技術文化雛形。從浙江余姚的河姆渡遺址出土的大量陶雕、牙雕、木雕、骨雕等殘片中可以發現,后來武林版畫所使用的某些刻繪技法在當時已經達到了一個很高的水準,比如象牙雕刻品“雙鳥朝陽”紋蝶形器、鳥形圓雕匕等象牙雕作品使用了鏤刻的陰線刻技法,既有直線刻繪,又有曲線刻繪,技法運用非常成熟。[16]雕刻內容的表現方式采用的不是再現對象的方式,而是再現和象征貫穿在一起的方式,靈活地運用圓雕和單線陰刻技法,象征性地概括表現了對象的各種形態。從出土的一些遺址中,我們還可以發現河姆渡先民磨制的刀、針等刻繪工具已經具備了后來制作版畫的刻刀的雛形,刀具的一面是鋒利的,一面是桿子方便握持,這是一個跳躍性的改進,這個改進和發展對以后刻刀工具的發展有重大意義。

武林版畫插圖的刻繪風格有兩種類型:一種是大刀闊斧,線條粗健奔放,刀味濃厚;另一種是刻繪線條工整精巧,非常精致。前者大刀闊斧,粗健奔放的刻繪風格類似于漢代畫像石、畫像磚的鐫刻藝術。鐫刻的刻繪線條,類似于中國畫用筆中“無往不收”、“無垂不縮”的感覺,在線條快結束的時候有一個停頓點或倒回來的力,這體現了古人在順刻線條展開的時候,同時有一個勾回來的力,這樣刻出來的線條在展開的同時更加收放自如,飄逸又不失秩序感。從一些表現自然山川庭院之美,或山水畫萌芽初期的武林版畫作品中可以看出,這種線條不僅準確地勾勒了造型的結構轉折,而且刻線的力度和線條疏密排列的變化更加增強了不同造型的動勢和動作節奏。比如,明天啟間刊本《東西天目山志》表現環境的刻畫以及《彩筆情辭》中古代庭院宮闕的曲折幽深,這些木刻所表現的山巒、林木、稻禾、飛禽、車馬、道具、房舍形象逼真,概括傳神,刻畫水平已非一般。早期的武林版畫因為木刻工具的制作尚不完善,因此鐫刻的難度大,制作工期長。刻繪線條雖單純稚拙,但仍有徐緩飄逸之分,給人以剛勁婀娜的感覺,把陰柔和陽剛完美地結合在一起。現今留下的不少武林版畫插圖作品雖歷經滄桑,風雨侵蝕,但是各種形態仍栩栩如生,這種以自然的木頭為主體的藝術境界以及簡潔、古樸,抽象化、平面化處理的鐫刻畫面語言,能夠喚起與人的視覺感受和知覺相聯系的審美體驗,給人以強烈的身臨其境的感受。

武林版畫插圖除了具有飄逸奔放的刻繪風格,也有不少作品具有精巧細致的刻繪特點,是木刻微雕工藝的代表。如陳洪綬所繪《水滸葉子》(見圖6)中水滸英雄人物的胡須、頭發運用細線陰刻的技法,達到了用小號毛筆徒手勾畫的精致效果,很多微刻部分的陰線有筆畫抖手的彎曲痕跡,衣服紋飾的下面非常平整,又好像是現代機器加工出來的,木刻工藝的豐富形態讓人嘆為觀止。《水滸葉子》的刻繪內容有具體的形態,比如人物服飾,看上去有兩三層之多,再加以陰線紋,工藝繁復;也有抽象的裝飾手法,豐富的云紋、地紋刻線、飾帶裝飾紋樣類似于抽象畫和符號化的形態。這些多樣的形態反映了武林版畫插圖使用木刻工具的多少,刻繪運行的快慢、用力的大小以及用力的方向,是否頓挫,諸如此類。很多刻繪因素增強了版畫插圖所呈現的各種木刻效果,高超的木刻刻繪技藝大大增強了武林版畫插圖的藝術性和觀賞性。

圖6 陳洪綬《水滸葉子》水滸人物插圖

武林版畫的發展也離不開雕版印刷術的發明。無論是在版上雕字或刻圖,最后成果總是通過印刷而呈現的。早期的武林版畫插圖都是單色的,由刻工先將圖文雕刻在一整塊木板上制成版,然后由印刷工在版上加水墨印刷,這種墨色整版印刷均是單色印刷。有經驗的木刻版畫家深知,插圖版上雕刻必須統籌后面印刷工序的效果,最后通過精致的恰到好處的印刷實現藝術的再創造。隨著以饾版和拱花術為代表的彩色套印技藝逐漸發展成熟,雕印木版畫開始有了更廣泛的色彩表現。饾版印刷是一種在套版基礎上發展起來的采用分版復色疊印的印刷工藝,印刷由多塊大小不同的印版拼湊而成,猶如饾饤將食品拼花堆疊,故起名為“饾版”。[17]由饾版水印復制成的武林版畫插圖作品,顏色濃淡深淺、陰陽向背幾可達“亂真”水平。另外還有一種“拱版”水印技法,又稱“拱花”,是一種美術與技術相結合的印刷方法。拱版中用一塊木板片雕刻凹形花紋,用紙平鋪其上,施加壓力后,在紙面上顯現凸出的花紋的方法稱平壓法。而在兩塊板上分別雕刻陰陽花紋,印時將印紙夾在兩板之間,當板合起來后,紙面上即壓出了凸出的花紋,故此又稱為雙夾印刷,這種技法要求制作一張彩色套印版畫作品前先制作十幾張單色圖,列出配色體系,混合不同的色彩搭配,并親身體驗不同配色的不同效果,讓色彩成為版畫插圖的實質主體部分。明末由王概等所編的《芥子園畫傳》就是運用“拱花”術的分版套印,書中所印雁、魚、云紋、波浪紋等圖案精美細致,刻印的花鳥羽毛上留有毛茸茸的刀痕,在印刷時充分體現了彩暈墨化的特性,表現出羽毛的秀潤效果,[18]套版彩印的“饾版”、“拱版”水印技藝使得木版畫藝術作品線條更柔和,色彩更滋潤,色彩和造型搭配自然得體,畫面生動,令人激賞。后期的武林版畫插圖在制作中大量運用了彩色套印的“饾版”水印與“拱花”技藝,并不斷補充、完善,大大豐富了武林木版畫的技法表現力,是武林版畫在不斷的藝術創作中反復實踐和不斷完善的結果。

結語

武林版畫插圖是浙江版畫乃至中國繪畫藝術的瑰寶。其創作技藝承前啟后,不僅吸取我國雕印木刻版畫概括洗練,以刀代筆,刻版印制的獨特表現手法,而且依據文學名著及眾多題材文字著作的內容精髓,通過對文字讀本形象的再構思,視覺畫面的再創作,實現了插圖藝術的再創造,長期以來成為文人雅士以及街巷市民閱讀品味,收藏研究的藝術珍品與精神食糧。武林版畫插圖藝術不愧為中國木刻版畫藝術發展史上的一朵奇葩。

[1]董傳超.秀雋健美雅俗共賞——論明代晚期的書籍插圖藝術[J].山東工藝美術學院學報,2012,(1).

[2]趙京京.從《西廂記》木刻版畫重提中國傳統版畫的傳承與借鑒[D].西安美術學院,2008年碩士學位論文.

[3]彭志.明中后期坊刻本的版權觀念[J].云南社會科學,2014,(4).

[4]姬志香.明代書坊刊印通俗小說研究[D].河南大學,2007年碩士學位論文.

[5]周蕪.武林插圖選集[G].杭州:浙江人民美術出版社,1984.

[6]張同勝.《水滸傳》的版本、敘事與詮釋[J].濟寧學院學報,2009,(1).

[7]胡穎杰.胸藏丘壑萬象殊——陳洪綬和他的古典繪畫[D].曲阜師范大學,2005年碩士學位論文.

[8]談鵬.似古實新 借古開今——讀陳洪綬山水畫之感[J].書畫世界,2008,(2).

[9]章宏偉.明代木刻書籍版畫藝術[J].鄭州輕工業學院學報(社會科學版),2012,(3).

[10]元鵬飛.論明清的戲曲刊本插圖[J].雁北師范學院學報,2007,(3).

[11]章宏偉.《十六~十九世紀中國出版研究》自序[J].出版史料,2011,(3).

[12]戚印平.日本江戶時代中國畫譜傳入考[J].新美術,2001,(2).

[13]鄭振鐸.中國古代木刻畫史略[M].上海:上海書店出版社,2011.

[14]張青飛.明刊戲曲插圖之演變及其戲曲史意義[J].文化遺產,2013,(3).

[15]胡曉潔.明清插圖與日本浮世繪的藝術差異[J].藝海,2009,(10).

[16]陶國山.河姆渡骨器的審美特征[J].浙江社會科學,2006,(6).

[17]秦佳.“木版水印”的歷史傳承及其對現代創作版畫的啟發[J].福州大學學報(哲學社會科學版),2009,(2).

[18]王永亮.明代木刻版畫中的創新價值研究[D].西南大學,2008年碩士學位論文.

(責任編輯:山 寧)

A Study on the Art Feature of Illustrations of Zhejiang Wulin Prints in the Ming Dynasty

ZHOU Chen

(Cultural and Creative College, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

The illustration of Zhejiang Wulin Prints in the Ming Dynasty is the art gem of Zhejiang woodcut prints as well as Chinese traditional paintings. It is generally called for those with similar styles in places around Hangzhou, including Shaoxing, Jiande, Taizhou, etc. in the middle & later periods of the Ming Dynasty. Taking wood-carving as its production form, it is first carved into the chart for printing by the painter, and then gets printed into the paper illustration by the printer, thus bringing about the recreation of visual painting art on the basis of scripts. The primary focus on the subject and content of Zhejiang Wulin Prints illustration in the Ming Dynasty lies in literature and drama, which is the vivid reflection of the history and real life at that time, teaching people good from bad and singing the praise of people’s rebellious spirit. It becomes one of the most famous techniques of woodcut illustration for research, collection and exchange due to its flexible picture composition organization, rich national features, elegant shape and neat picture.

Wulin Prints; illustration; woodcut

2015-11-25

浙江省哲學社會科學規劃課題“浙江武林版畫插圖藝術及文化價值研究”(16NDJC069YB)的研究成果。

周辰(1990-),男,浙江杭州人,杭州師范大學文化創意學院講師,主要從事繪畫視覺藝術和插圖藝術研究。

I227

A

1674-2338(2016)06-0111-08

10.3969/j.issn.1674-2338.2016.06.015

藝術研究