“新經驗主義”視閾下漢日隱喻源域對比研究

李 敏, 王 忻

(杭州師范大學 外國語學院, 浙江 杭州 311121)

?

“新經驗主義”視閾下漢日隱喻源域對比研究

李 敏, 王 忻

(杭州師范大學 外國語學院, 浙江 杭州 311121)

隱喻是各種語言共有的表達形式,但隱喻的源域卻因語言不同而不同。第一,隱喻源域的使用完全基于語言使用者的體驗性;第二,在動物為源域的隱喻中,漢日語所用源域異大于同,原因在于使用者生活環境、習俗異大于同;第三,在身體為源域的隱喻中,兩語言所用源域同大于異,因為人體部位與人的關系不因民族、群體不同而異。其不同之處乃是由語言或習俗不同帶來的經驗差異所致。

新經驗主義;漢語;日語;隱喻

認知語言學的“新經驗主義”(experientialism/経験基盤主義),[1]是基于具有思考能力的生命體的性質及經驗,賦予符號意義的思維方式。也就是基于我們各種生物學的能力,在環境生存中獲得的身體性的、社會性的、文化性的經驗,對語言的意義進行規定和識解的立場。[2](P.83)“新經驗主義”最早由Lakoff和Johnson提出;[3](P.226)[4](P.158))此后,一些認知語言學家對“新經驗主義”語言觀進行了拓展、深化和證實,例如,Johnson的意象圖示理論論證了身體在意義構建中的作用;[5]Langacker的認知語法強調語言結構和概念結構中的身體體驗。[6]然后Lakoff &Johnson在《體驗哲學:基于體驗的心智及其對西方思想的挑戰》(PhilosophyintheFlesh:TheEmbodiedMindandItsChallengetoWesternThought)一書中,[7](P.3)系統地闡述了認知語言學的哲學基礎,即“體驗哲學(Embodied Philosophy)”,并將其思想概括為三項基本原則:(一)心智的體驗;(二)思維的無意識性;(三)抽象概念的隱喻性。[8](PP.248-249)

在認知語言學中,隱喻(metaphor/メタファー)被視為是認識世界的基本手段。所謂隱喻,是基于兩個事物、概念的某種相似性,使用本來表達甲事物、概念的形式來表示乙事物、概念的比喻。[9](P.35)Lakoff與Johnson認為隱喻的本質是用一類事物來理解和經歷另一類事物,并提出概念隱喻(conceptual metaphor/概念メタファー)的理論。

在日常生活中,隱喻發揮著極其重要的作用。無論在何種語言中,隱喻都得到了廣泛的應用。例如:

(1)赤っ毛で、色の白い、すこし下がり眼の、そばかすの多い娘だった。(那姑娘紅頭發,白皮膚,眼角有點下垂,滿臉雀斑。)(石川達三《青春的蹉跌》)

例句(1)中日語的「そばかす(蕎麥皮)」和漢語的“雀斑”均是基于概念隱喻的表達方式,表示相同的意思,即出現在臉上的褐色小斑點。換言之,「そばかす」和“雀斑”表示相同的目標域。不同的是在日語中,人們將出現在臉上的褐色小斑點形容為“像蕎麥灑在臉上一般”,采用與植物相關的源域;而在漢語中,人們卻采用與“雀”這一動物相關的源域來表達。

從該例句可以看出,在表示同一目標域的時候,中日兩種語言分別使用了不同的源域。在表示同一目標域的時候,中日兩種語言為何分別采用了不同的源域?在源域向目標域投射的過程中,人們的認知能力和經驗又是如何發揮作用的?本文對中日隱喻在表達同一目標域時兩種語言中的源域進行比較,從而嘗試從“新經驗主義”的視角對此做出解釋。

一、動物源域隱喻

在日常生活中,人與動物的接觸是最為常見的情景之一。古代人可能沒接觸過手機,現代人可能沒接觸過鉆木取火,卻都有接觸過動物的共性。而且人對動物的認識是最為具體的。人類與動物接觸所得的經驗會反映到語言編碼上。不管是在漢語還是日語中,動物隱喻都極為常見。下面以中日的慣用語、四字熟語為對象,對動物隱喻進行考察。

(一)漢日語中動物源域隱喻的動物頻次及分析

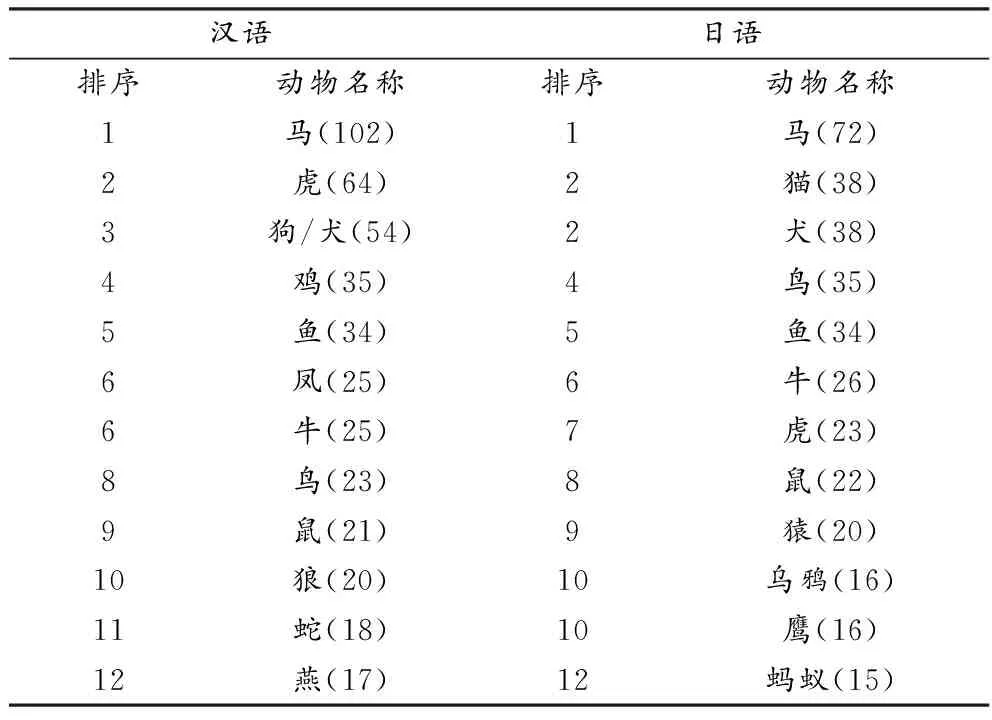

我們對《新華成語詞典》[10]和《ことわざ辭典》[11]中的動物名稱進行窮盡式檢索,取前12位制成表1。此處的頻次指的是該動物在動物源域隱喻慣用語中出現的頻次。

表1 漢日語中動物源域隱喻的動物頻次排序

源域在隱喻中作為認知主體熟知的概念發生作用,而熟知的基礎就是認知主體對其的高度體驗性。從表1可知,兩種語言的使用者各自的社會有同有異,從而造成了上述頻次的異同。首先,我們看看兩者的共性。古代的中日兩國的最大共性是均以農耕民族為主體。所以家畜家禽是日常生活中人們最常接觸的動物。“馬”同時排列第一和“牛”同時排列第六,印證了這一結論。“狗”、“雞”(日語的「鳥」包括雞,如「鳥肌」指雞皮疙瘩。此外還有「鶏」的慣用語,因與「鳥」分散而導致頻次不高,只有10個)、“魚”、“牛”基本同位。基本同位的還有“鼠”。漢語第六位的“鳳”是中國獨有的傳說中的動物,日語中沒有理所當然。漢語排位第二的“虎”在日語中排列靠后,日本的“虎”的概念是從中國傳入的,所以排名靠后情有可原。后幾種動物的不同也是由兩國的關注度不同造成的。比如“猴(「猿」)”,在日本自古就有被視為神圣的風俗,并且日本是個多山林的國家,古代猴的常見程度大大高于中國。“烏鴉”,在中國是不吉的象征,而日本人卻并不特別討厭它。與此相對,日本人很崇拜“鷹”,這種情況在我國少數民族可以見到,而操漢語的漢族卻對它沒有什么感覺。所以,“猴”、“烏鴉”和“鷹”出現在日語的前12位,漢語卻不同,取而代之的是“狼”、“蛇”、“燕”。在我國農村,狼是與人類最近的兇猛動物之一。蛇也是日常最容易見到的令人恐懼的代表性動物。由于這些代表性它們進入前12位不難理解。“燕”在中國是原始先民圖騰崇拜的對象。原始時期有三大部族華夏族、東夷族、西南古族,其中東夷族少昊系統的圖騰物之一便是玄鳥(古人對燕子的稱呼)。在中國詩歌中,燕子是具有多種象征意義的文學意象。這些在日本是沒有的。在日本文化中,“貓”一直被視為是高貴并具有靈性的動物,“貓文化”也被根植于日本文化之中。此外,認知纖細被認為是日本國民性特征之一,中國人認為微不足道的螞蟻,卻受到日本人細致地觀察和認知。這或許就是螞蟻入選日語前12位而未進入漢語前12位的原因吧。

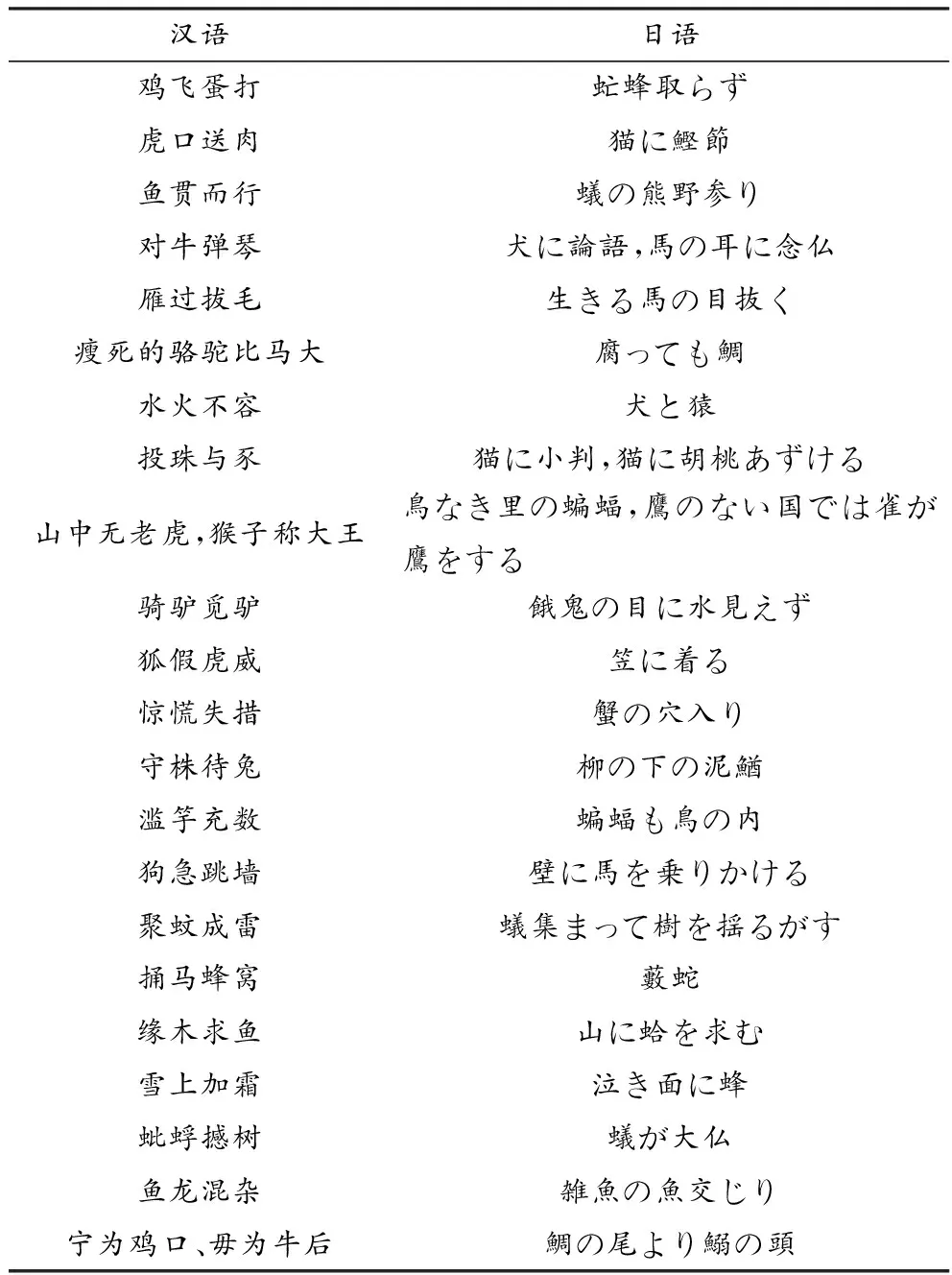

(二)漢日同義動物源域隱喻慣用語對比

漢日語在表示同一目標域時,兩種語言相互對應的源域動物基本不一樣(見表2所示)。支撐這種有趣現象背后的理據仍然是語言的體驗性。即與語言使用者關系密切的動物其使用頻次就較高。其特點之一,中國是農耕業為主的國家,家畜離日常生活較近,所以源域更著眼于耕畜(駱駝、馬)、家禽(雞)等;特點之二,日本是個海洋國家,食物多海產品,所以魚類水生物類更容易被激活(此點下面還會詳述);特點之三,中國文化重宏偉博大,日本文化重纖細哀美,所以相對應的源域中國普遍較大,日本普遍較小,如雞對虻蜂、虎對貓、魚對螞蟻、牛對狗、駱駝-馬對鯛魚、豬對貓、老虎-猴子對鳥-蝙蝠、鷹對雀、兔對泥鰍、魚對蛤、蚍蜉對螞蟻、雞-牛對鯛魚-沙丁魚(鰯)等。

表2 漢日同義動物源域隱喻慣用語對比表

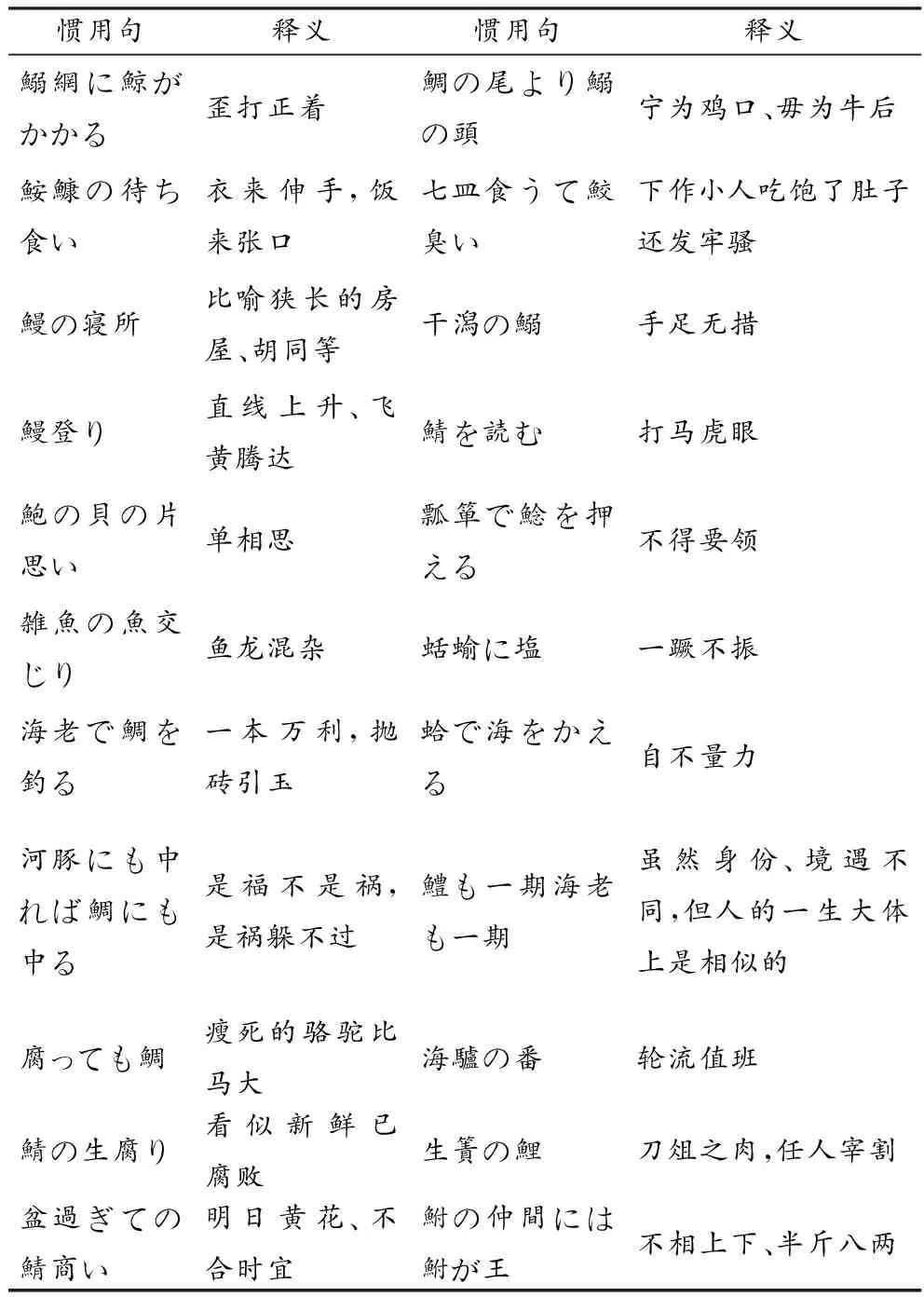

上面提及,日本是個海洋國家,所以源域動物經常會出現水生物,而對應的漢語則不見同類。例如表3。

表3所舉的日語慣用句均是與海洋生物相關的。在這些海洋生物中,特別是魚類,不僅種類較多,而且相對于漢語而言,其名稱也是多種多樣的。這與言語的體驗性直接相關。從地理環境上看,中國是臨海國,而日本幾乎所有領土都是由被海洋包圍的島嶼構成,即所謂的“島國”。因而日本的養殖業和漁業十分發達,各種魚類也是人們日常生活中主要和常見的食物。所以日本人在日常生活中,對魚類的體驗非常豐富。與此相對,由于中國大部分區域的海洋情結較為淡薄,所以上述日語的源域詞,到了中文里便消失殆盡了。

表3 日語魚類詞語做源域例詞表

二、身體源域隱喻

在“新經驗主義”中最受關注的是身體經驗主義(bodily-based/身體基盤主義)。所謂身體經驗,說的是通過身體的構造和機能所產生的知覺以及運動感覺,以及根據其特征形成的意象圖示,以重要的方式對語言及語言活動本質的形成提供了動機。[2](P.179)通過身體與外界的相互作用形成意義的范疇化,再將各種范疇體系化、符號化,通過這些體系化、符號化傳達各種經驗的過程就是語言活動的本質。不言而喻,身體也是隱喻的重要源域。例如:

(2)遠く川下の山腹に、どうしたのか一箇処、薄日の射したところがあった。(在這條河流下游的山腰,不知怎地,有個地方投下了一束淡淡的陽光。)(川端康成『雪國』)

例句(2)中日語的「山腹」和漢語的“山腰”表示共同的目標域“山的中間部分”,而作為源域,日語的「腹」和漢語的“腰”都是人身體的一個部位,但卻是不同的部位。以下我們將對其為何如此喻指進行探討。

(一)漢日語中身體源域隱喻的部位頻次及分析

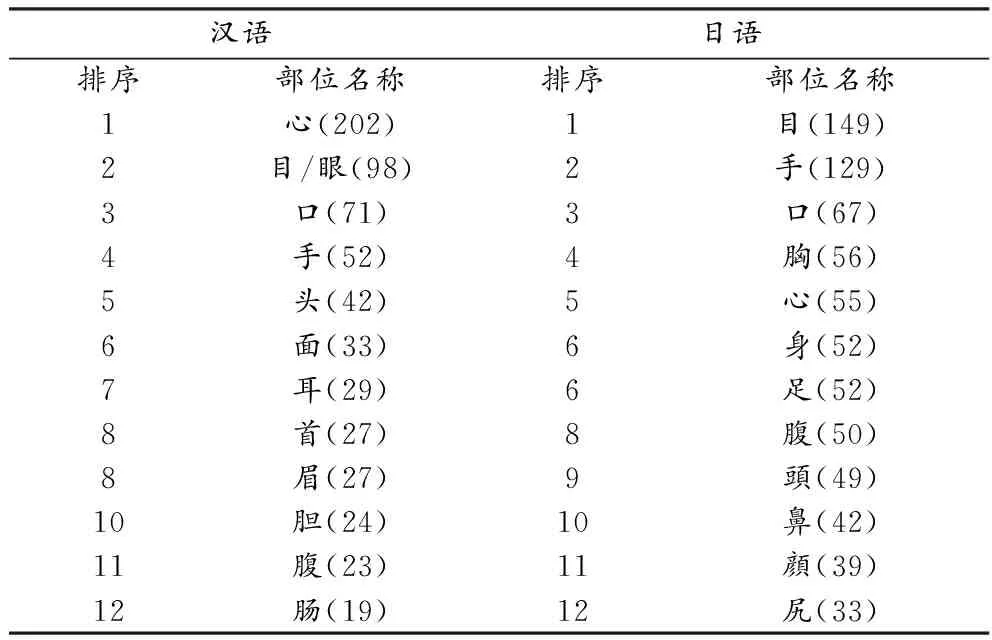

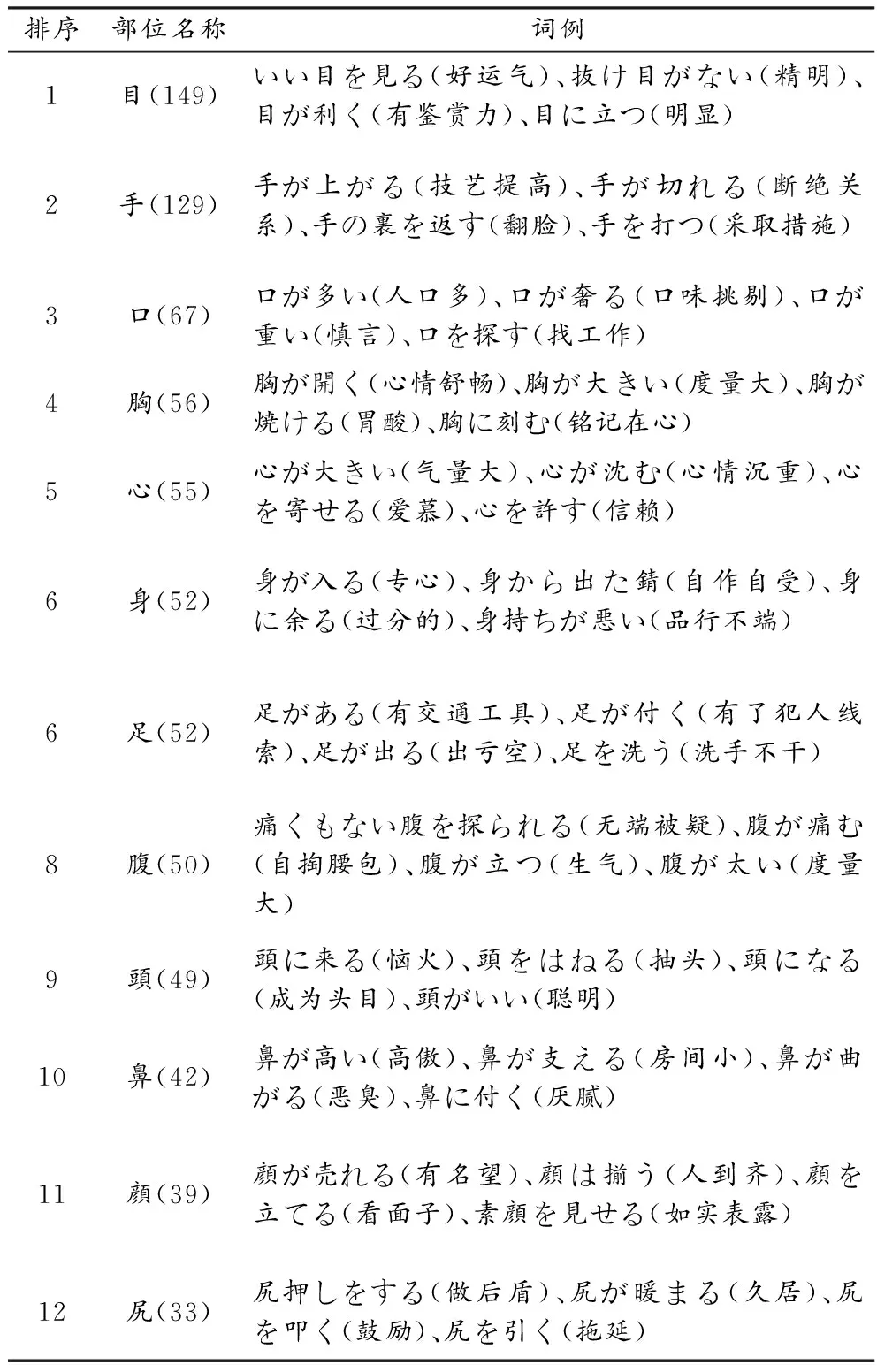

我們對《新華成語詞典》和《日語慣用語例解手冊(人體詞匯慣用語專輯)》[12]進行窮盡式檢索,各取前12位制成表4。此處的頻次指的是該部位在身體源域隱喻慣用語中出現的頻次。

表4 漢日語中身體源域隱喻的部位頻次排序

從表4可以看出,漢日語都列為前12位的身體部位有7項之多:“心”、“眼(目)”、“手”、“口”、“頭”、“腹”、“面(顔)”,雖排序不盡相同,但可以說相對集中地體現了語言的共性。這也反證了“新經驗主義”的原理。因為與動物不同,人和動物是不同個體,可以有遠離的也可以有接近的,不同的人、不同的民族、不同的群體所親近和疏遠的動物就有可能不同,對它們的經驗也就不同。而身體的各部位與主體的關系和動物完全不同,它不可能有遠離和疏遠,不管什么民族、什么群體對自己身體部位的親疏都是一樣的。所以身體隱喻源域較動物隱喻源域同大于異也就符合理據了。

不同的項目有以下幾種情況。其一是由于兩種語言的詞語意義不一樣造成的,比如日語的「胸」除了漢語胸部的意思外,在慣用語中主要以心情、度量、心甚至胃的意義被使用,如:「胸が開く」(心情舒暢)、「胸が大きい」(度量大)、「胸が焼ける」(胃酸)、「胸に刻む」(銘記在心),所以它比基本只用于胸部的漢語頻次高就容易理解了。漢語詞“腸”也屬于同類情況。“腸”在漢語里常以表“心地”意的“心腸”出現,所以頻次較高。而日語的「腸」一般多表示生理意義,隱喻意義的詞找到幾個多是出自中國古典的,如「斷腸」出自白居易“一見知君即斷腸”,「中腸」源自杜甫“驚呼熱中腸”,「鉄心石腸」雖不是出自古典,但也是漢語“鐵石心腸”的翻版。這和漢語“胸”較少用于隱喻義情況相同。其二是詞語的雅俗差異,比如日語的「尻」是中文的“屁股”意,這在中文里很難登大雅之堂,所以沒有以它構成的成語。其三,是除了其一其二那種極端例以外的中和部分,諸如“耳”、“膽”、「身」、「足」等,雖然在表中另一方沒有出現,但也有一定數量,只是沒進前12罷了,因而不具備區別特征意義。

(二)日語身體隱喻源域分析

與前述動物源域中的兩種語言多以動物對應不同(比如雞對虻蜂、虎對貓、魚對螞蟻、牛對狗、駱駝-馬對鯛魚等),身體隱喻很少見到不同身體部位互相對應,前12位中只見到一例:足を洗う-洗手不干。再勉強一點的話,手の裏を返す-翻臉也能算上。還有一部分是使用相同部位的例子,如「口が多い」-“人口多”、「口が奢る」-“口味挑剔”、「頭をはねる」-“抽頭”、「頭になる」-“成為頭目”等。這種同大于異的現象支持前述的不同語言的使用者對身體各部位的經驗差異小于對各種動物的經驗差異的結論(實例見表5)。

表5 日語身體隱喻源域舉例

三、結語

隱喻是各種語言共有的表達形式,但隱喻的源域卻因語言不同而不同。為了搞清其背后的機制,我們在“新經驗主義”視閾下,對漢日兩種語言隱喻源域異同進行了考察,并得出以下三個結論:(一)隱喻源域的使用完全基于語言使用者的體驗性;(二)在以動物為源域的隱喻中,漢日語所用源域異大于同,原因在于使用者生活環境、習俗異大于同;(三)在以身體為源域的隱喻中,兩種語言所用源域同大于異,因為人體部位與人的關系不因民族、群體不同而異。其少部分不同之處則是由語言或習俗不同帶來的經驗差異所致。

[1]Johnson M, Lakoff G. Why cognitive linguistics requires embodied realism[J].CognitiveLinguistics,2002,13(3):245-264.

[2]辻幸夫.新編認知言語學キーワード事典[K].東京:研究社,2013.

[3]Lakoff G, Johnson M.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago: University of Chicago Press,2003/1980.

[4]Lakoff G.Women,FireandDangerousThings:WhatCategoriesRevealabouttheWorld[M]. Chicago: University of Chicago Press,1987.

[5]Johnson M.TheBodyintheMind:TheBodilyBasisofMeaning,Imagination,andReason. [M]. Chicago: University of Chicago Press,1987.

[6]Langacker R W.FoundationsofCognitiveGrammar:TheoreticalPrerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press,1987.

[7]Lakoff G, Johnson M.PhilosophyintheFlesh:TheEmbodiedMindandItsChallengetoWesternThought[M]. New York: Basic Books,1999.

[8]李福印.認知語言學概論[M].北京:北京大學出版社,2008.

[9]籾山洋介.認知言語學入門[M].東京:研究社,2010.

[10]商務印書館辭書中心.新華成語詞典(第二版)[K].北京:商務印書館,2015.

[11]臼田甚五郎.ことわざ辭典[K].東京:日東書院,1971.

[12]王宏.日語慣用語例解手冊(人體詞匯慣用語專輯)[K].上海:上海譯文出版社,1983.

(責任編輯:山 寧)

A Comparative Study on Metaphor Source Domain between Chinese and Japanese from the Perspective of Experientialism

LI Min, WANG Xin

(School of Foreign Languages, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

Metaphor is a common way of expression for all languages. However, the source domain of metaphor varies in terms of different languages. It is discovered in this paper: (1)the use of metaphor is totally decided by the experience of the user; (2)considering the metaphor with animals as its source domain, differences between Chinese and Japanese are greater than their similarities due to greater differences of their living environments and customs; (3)considering the metaphor with body as its source domain, similarities between two languages are greater than differences, as there is no significant difference in human body and relationship in regard to different nationalities and groups. The difference of it, in part, results from the experience brought by languages and customs.

Experientialism; Chinese; Japanese; metaphor

2016-09-28

國家哲學社會科學研究基金一般項目“對中國日語學習者偏誤的認知語言學研究”(09BYY078)的研究成果。

李敏(1990-),女,浙江溫州人,杭州師范大學外國語學院碩士研究生;王忻(1955-),男,北京市人,語言學博士,杭州師范大學外國語學院教授,主要從事日語語言學、認知語言學研究。

H36

A

1674-2338(2016)06-0129-05

10.3969/j.issn.1674-2338.2016.06.017

語言及其應用研究