德國“汽車機電技術”專業“學習領域”課程方案的特點及啟示

肖 紅,于 濤

(1.四川工業科技學院交通學院,四川 德陽 618000;

2.信息產業電子第十一設計研究院有限公司,四川 成都 610021)

德國“汽車機電技術”專業“學習領域”課程方案的特點及啟示

肖紅1,于濤2

(1.四川工業科技學院交通學院,四川德陽618000;

2.信息產業電子第十一設計研究院有限公司,四川 成都610021)

筆者通過多次到德國的職業學校、行業協會、企業進行調研與學習,對德國職業教育中“汽車機電技術”專業課程有了深刻地體會和思考。本文通過對德國“汽車機電技術”專業“學習領域”課程方案的設計、教學內容具體化過程進行簡要介紹,對比我國職業高校中同類專業“汽車檢測與維修技術”的課程,總結出基于工作過程設計的“學習領域”課程方案的教學內容的特點,給我國比如“汽車檢測與維修技術”、“汽車運用技術”、“汽車整形技術”等類似專業課程方案的改革提供一點經驗與啟示。

汽車機電技術;學習領域;課程方案;啟示

由于傳統以分科課程為基礎的綜合課程經實踐證明不能滿足德國經濟發展對職業教育的要求,故德國于1996年頒布《框架教學計劃》后在全國范圍內開始推廣“學習領域”課程。從1996年至2003年這近8年期間,通過經驗的不斷積累以及實踐的不斷檢驗,經歷過三次改革,對原有的《框架教學計劃》進行不斷補充與完善,對不同專業“學習領域”課程的數量、名稱、學習時間進行了統一規定,最終為德國職業學校提供了一個參考的教學標準。它根據就業方向的不同,將同一職業的部分專業課程進行了新的規劃,以汽車機電技術為例,他包括4個不同方向(見圖1),但基本每個方向的課程方案都包含了14個“學習領域”[1]課程。

圖1 汽車機電技術專業方向分類

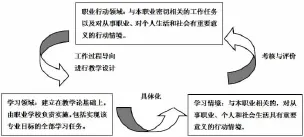

1 “學習領域”課程方案的設計

那么,某一專業“學習領域”課程是如何被設計與開發出來的呢?其實這是一個逆向設計的過程。學生學習的目的是成為某個專業領域的技術員,成為一個合格的技術員需要具備哪些職業工作過程知識?如何把這些必備的知識技能具體化、教學化?學生學習完教學設計后的工作過程知識后,是否能就完全勝任實際工作?“學習領域”課程方案的設計流程就是由這一環扣一環的問題所構成(見圖2)。

圖2 “學習領域”課程方案設計流程圖

現以德國某著名汽車品牌為“汽車機電技術”小型轎車方向培訓學生設計的培訓課程方案為例來進行說明。

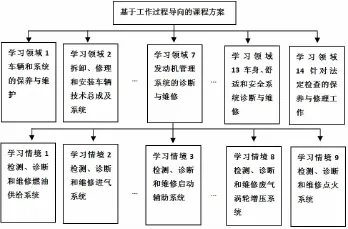

圖3 “汽車機電技術”小型汽車方向培訓課程方案

從圖3中可以看出,“汽車機電技術”小型汽車方向的課程方案基于工作過程導向被劃分為14個獨立的“學習領域”,它基本包含了“汽車機電技術”這一職業行動領域中與本職業密切相關的工作任務。每一個“學習領域”再具體化為一系列學習情境,具體化的出發點是學生職業能力的培養,參與這一具體化過程的人物代表有職業學校的老師,企業的高級工程師以及曾接受此類職業培訓的學生,大家從教學論的角度多方面研究與探討,概括出每個學習領域下的多個學習情境,這一系列學習情境構成了該職業方向的教學內容。既然課程方案的設計是一個循環,那么經過教學設計后的學習情境是否完全滿足職業行動領域對學生從業要求?這就涉及一個考核與評價的過程,只有考核合格了,才證明整個教學過程與課程方案設計是合理的。學生的考核與評價做為反映課程方案設計合理性的晴雨表將在下文中闡述。

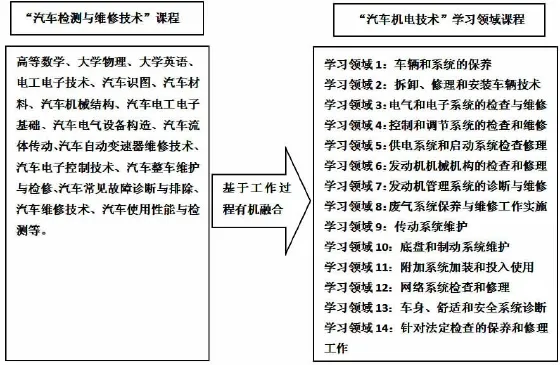

2 “學習領域”課程與學科體系課程的對比

從上述“汽車機電技術”小型汽車方向培訓課程方案可以看出,德國該專業的教學內容與我國以傳統學科知識為主的培養方式完全不同。以“學習領域”課程作為教學內容最大的一個特點是打破了傳統意義上的學科體系,在對相關職業領域行動情境和工作過程分析的基礎上制定的“學習領域”課程單元,集理論性的專業知識與實際工作情境和職業能力為一體,它是一個系統,這個系統將職業領域中所用到的各門學科的知識進行了有機融合(見圖4)。

圖4 汽車機電技術專業課程對比

“學習領域”課程的工作過程知識包括理論性知識與實踐性知識,實踐性知識是經驗的積累,而理論性知識是客觀的,可直接通過書本、實驗獲得。那么,不系統地學習理論性強的科目會不會造成工作過程中理論知識的不足呢?不會,德國職業學校不單獨開設數學,物理等自然學科,不單獨開設并不是不學,這部分知識的學習是通過與專業實踐有關的案例作為載體來進行的。若需要某個理論知識作為技術支撐或依據,那任課教師才講授,并且對理論知識的講解不是停留在現象的描述與理論推導層面,而是借助豐富的實驗器材讓學生自己動手進行現場驗證。這種教學方式一方面使原本枯燥乏味的理論知識變的活靈活現,學生容易理解與掌握;另一方面,便于引導學生將理論知識實踐化,創新化。總之,自然學科應服務于職業課程,系統學習多門自然學科浪費了寶貴的時間,很多理論知識在實際工作中很難用到,或者根本用不到。故堅持“適度、夠用”原則就好。

3 “學習領域”課程的特點

3.1以職業工作過程為導向設計的“學習領域”

課程,讓接受職業教育的學生容易明白該職業究竟是“做什么”的。

通過學習與實際工作密切相關的知識,以及長期在企業接受專業培訓,讓學生在職業生涯之初就明白該專業將來的工作性質與工作內容。

3.2很好地回答了學生該“怎么做”以及教師“怎么教”這一問題

“學習領域”中的所有學習情境完全來自實際工作的典型案例或項目,只是進行了教學化處理,將案例或項目中要求職業人員所需的知識、技能、經驗提煉出來,教師在行動導向教學過程中,按照信息的獲取→計劃→執行→控制→評價→信息的獲取這一循環引導學生根據問題去收集信息,制定工作計劃并執行。

3.3“學習領域”課程能有效地培養學生的職業能力

通過分析問題、解決問題,鍛煉了學生收集知識、運用知識等學習能力,小組式學習培養了學生團隊協作能力與溝通表達能力。學生不再是課堂上被動學習者,而是知識的能動運用者。

3.4對于“學習領域”具體化后學習情境教學內容是否完全滿足職業行動領域對學生從事職業和勝任工作的能力有完善的評價形式

德國職業教育中“學習領域”課程是否設計得當可以通過對學生的職業能力進行評價。采取的評價形式是“學校評價+企業評價+行業協會評價”[2]。學校對學生的評價由兩部分構成,平時考核+畢業考試。平時考核主要是在學完一個學習領域后進行,而最后的畢業考試則是對一個復雜問題進行獨立維修與檢測,是一個綜合能力體現的考試,考試時間長達8小時。企業評價由企業負責人才培養的工作人員不定期到學校了解學生的學習情況與教師的教學情況。這對職業學校的教學內容與教學過程起到有效監督作用;行業協會對學生的評價通過不同級別的考試進行,通過者可獲得技工證、技師證、高級技師證等。德國職業教育法規定,所有企業的從業人員必須獲得德國HWK(手工業協會)的技能證書。

4 德國“學習領域”課程對我國高校的啟示

4.1教學內容的大膽改變,開發以職業工作過程為導向課程體系

目前,很多高職院校的教育工作者也意識到傳統學科教育的局限性,比如,教學理念固化,教學器材匱乏,教材知識陳舊,導致學校培養的學生與企業的要求不匹配等問題。為培養出符合企業需要的技能型人才,很多高校組織了一批教學經驗豐富的教師與企業的高級工程師們重新編寫教材。以“汽車檢測與維修技術”專業為例,很多教材都采用一系列任務驅動項目,內容的安排上采用案例引入的方式,引導學生在“做”中去“學”。這種改革對學生職業能力確實有所提高,但相對整個社會對學生能力的要求而言,僅僅幾門課程教材內容的改變顯得有些捉襟見肘。所以,教育者在制定專業培養方案時,一方面召集本專業課程所有教師,另一方面邀請企業專家共同討論教學內容與教學計劃,堅持自然學科服務于職業課程的原則,將多門專業課程最終融合為以就業導向職業教育課程。

4.2教學內容的合理性要有一個反饋的評價方式

當前很多高校都搞校企合作,但這種合作很大程度僅停留在勞動力的輸配層面。企業對未來員工沒有定崗,沒有對學生在校的學習情況與高校教師的教學情況進行考核。造成這種合作并不“親密”,甚至有些貌合神離。我們可借鑒德國職業教育中對學生的評價方式來對教學內容合理性進行反饋。作為校方,應積極主動與企業聯系與溝通,讓企業對學生的職業能力進行考評。另外,組織學生參加國家認定的職業資格考試,一方面考生的考試成績可反映出教學內容是否與國家要求一致,另一方面“有證從業”也是職業規范化的要求。

4.3建設與教學內容配套的硬件的設施

巧婦難為無米之炊,只有齊全的硬件環境,才能保證教學過程的順利進行,教師組織教學也才得心應手,學生也更加有興趣將理論知識實踐化。

最后,德國“汽車機電技術”專業“學習領域”課程方案經實踐證明對學生的職業能力培養確實有效,但我國高校的借鑒的同時也不得不考慮很多客觀因素,比如校企合作法律法規不完善;企業參與教學過程不積極;師資隊伍水平有待提高;教學設施與先進教學設備匱乏;教學內容的改革不免會傷害部分科目教師的利益等等。如何有效處理這些問題與平衡各方矛盾是一個亟待解決的問題,但任何促進教學的方案都值得大家學習與借鑒。

[1]Out line cur riculum for vocational education and t raining in the occupation of Motor vehicle mecha tronics technician[R].文化與教育部長聯席會議,2003-05-16.

[2]王亞盛.德國職業教育課程體系構建及特征分析[J].借鑒與應用,2007(35):77-80.

責任編輯:張隆輝

G71

A

1672-2094(2016)04-0160-03

2016-04-10

肖紅(1987-),女,四川宜賓人,四川工業科技學院助教,碩士。研究方向:動力機械及工程。

于濤(1987-),男,山東文登人,信息產業電子第十一設計研究院有限公司動力設備工程師,碩士。