急性冠狀動脈綜合征患者血漿MMP—2、MMP—9水平變化的臨床觀察

馬小欣 彭萍 徐光澤 周建慶 廉姜芳

[摘要]目的 探討MMP-2和MMP-9在急性冠狀動脈綜合征(ACS)患者中的變化及意義。方法 通過對141例ACS(其中急性心肌梗死98例,不穩定性心絞痛43例)患者,與40例穩定性心絞痛(SAP)和40例冠狀動脈正常(NCA)患者作對照,測定血清中MMP-2、MMP-9的濃度,同時對急診PCI術者在術后1周再次測血漿中MMP-2和MMP-9的表達。結果與NCA組及SAP組比較,ACS組中MMP-2、MMP-9顯著升高,差異有統計學意義(P<0.01),且術后1周病情穩定后明顯降低,與術前比較差異有統計學意義(P<0.01)。與冠狀動脈單支病變相比,雙支及三支病變的患者血清中MMP-2、MMP-9顯著升高,差異有統計學意義(P<0.01)。結論 MMP-2、MMP-9可作為反映ACS患者動脈粥樣硬化斑塊不穩定或破裂的血清學指標,并有助于冠狀動脈病變嚴重程度的危險分層。

[關鍵詞]急性冠狀動脈綜合征;基質金屬蛋白酶2;基質金屬蛋白酶9

中圖分類號:R543.3 文獻標識碼:A 文章編號:1009-816X(2016)05-0353-03

動脈粥樣硬化(atherosclerosis AS)是嚴重危害人類健康的心血管疾病之一。老年人冠狀動脈粥樣硬化性心臟病(CHD)的死亡率逐漸升高,所以對于CHD的早期評估及判斷病變程度有重要意義,早期檢測血清中相關細胞因子的表達及意義有重要價值。近年來研究發現基質金屬蛋白酶(matr ixm etalloprote inas-es,MMPs)在AS的發生發展中起重要作用。尤其MMP-2和MMP-9在AS斑塊處的血管重構、斑塊的不穩定及其破裂等都扮演著重要角色。本文通過對急性冠狀動脈綜合征(ACS)患者急診PCI手術前后MMP-2和MMP-9的測定及對比研究,以探討MMP-2和MMP-9在ACS患者中的臨床意義。

1資料與方法

1.1臨床資料:選自我院2012年1月至2015年10月本院心內科住院患者181例,根據臨床表現、輔助檢查和冠狀動脈造影結果進行分組。均排除嚴重的瓣膜病、嚴重的腎功能不全、嚴重的肝功能不全、嚴重的甲狀腺疾病和惡性腫瘤疾病。其中ACS組141例(包括急性心肌梗死9R例,不穩定性心絞痛43例)。心肌梗死主要臨床表現為典型的胸痛、血清心肌標志物的動態改變、心電圖變化等,且經影像學確診。ACS組中男113例,女28例,年齡27~82歲,平均(65.13±6.74)歲。40例穩定性心絞痛患者為SAP組,為冠狀動脈造影證實為冠心病,即冠狀動脈血管直徑狹窄≥50%(依據1979年WHO關于缺血性心臟病的診斷標準),暫無需行PCI手術治療的患者。40例正常對照組(NCA組)為以胸痛、胸悶入院而冠狀動脈造影證實為正常冠狀動脈的患者。

1.2治療方法:入院所有的患者診斷明確后,均給予阿司匹林腸溶片、硫酸氧吡格雷片各300mg嚼服,阿托伐他汀片40mg頓服。行心電圖記錄及檢查患者隨機血糖、血脂、腎功能、血常規等指標。發病后6小時內的急性心肌梗死,均急診PCI手術治療。發病24小時內仍有胸痛,伴有缺血相關性心律失常、血流動力學不穩定的患者也均行PCI手術治療。

標本及采集:所有入選者均在入院當時及入院1周清晨空腹抽取靜脈血5ml,室溫下靜置30min后3000r/min,離心10min,分離血清,儲存于-70℃冰箱中待測。采用酶聯免疫吸附法(ELISA)測定血清MMP-2、MMP-9的濃度,試劑盒購于上海酶聯生物工程研究所,所有操作按試劑盒說明書進行。

1.3統計學處理:所有計量資料均應用SPSS15.0版中文軟件,數據均以(x±s)表示,多組間比較行單因素方差分析,兩組間采用ISD檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

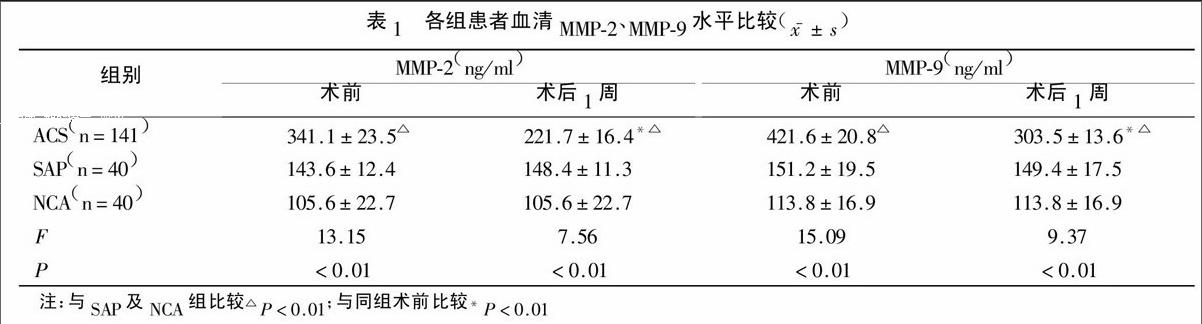

2.1各組MMP-2、MMP-9的檢測結果:術前ACS組與SAP、NCA兩組比較,MMP-2、MMP-9水平均明顯增高,差異有統計學意義(P<0.01),ACS組術后1周與術前比較MMP-2、MMP-9均明顯降低,差異有統計學意義(P<0.01),其中SAP組與NCA組比較,雖MMP-2和MMP-9較對照組高,但差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

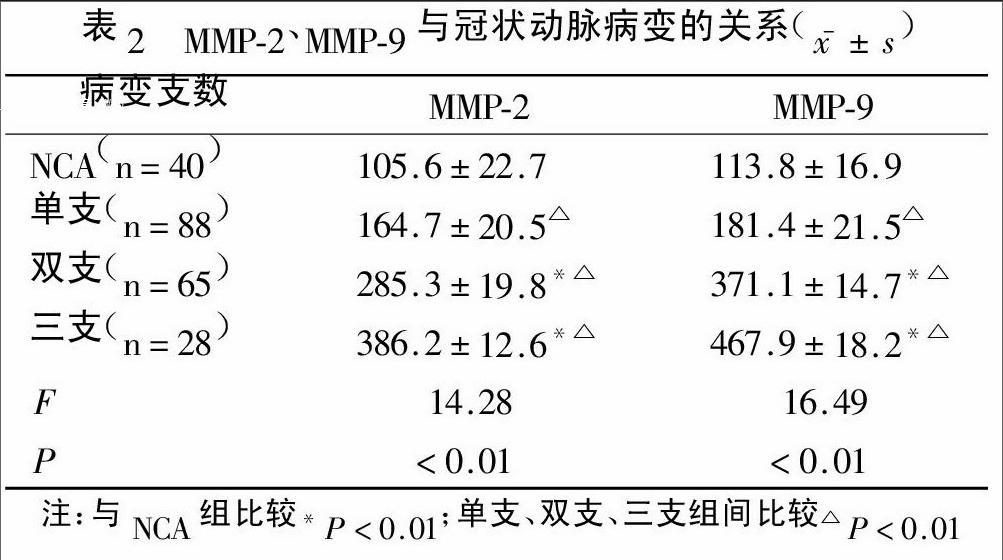

2.2 CHD患者中MMP-2、MMP-9與冠狀動脈病變的關系比較:根據冠狀動脈造影的結果,冠狀動脈血管呈單支病變組MMP-2和MMP-9與NCA組比較雖有升高,但差異無統計學意義(P>0.05),雙支病變組與NCA組比較差異有統計學意義(P<0.01),三支病變組與NCA組比較差異有統計學意義(P<0.01);另外單支、雙支、三支病變組之間比較差異有統計學意義(P<0.01),見表2。

3討論

ACS一般是在冠狀動脈粥樣硬化的基礎上發生斑塊破裂,繼而血管痙攣、血小板粘附、聚集并繼發性形成血栓,血栓可以是附壁的,導致不同程度的管腔狹窄,引起完全性或不完全性堵塞性急性血栓病變,即不穩定型心絞痛,非ST段抬高型心肌梗死,ST段抬高型心肌梗死及猝死。大量研究證實該變化與多種炎性因子相關,動脈粥樣斑塊是否穩定主要取決于斑塊的性質而非大小。MMPs是一組能夠降解細胞外基質的酶類,研究發現AS斑塊中MMPs蛋白及活性明顯升高,MMPs升高可降解纖維帽中的膠原纖維,其中MMP-2和MMP-9在這個過程中起著關鍵的作用,易導致纖維帽變脆結構變薄,影響斑塊穩定性。當各種原因引起血流動力學發生應激性改變時容易破裂,故認為MMP-2和MMP-9增多與斑塊的不穩定性密不可分。正常情況下在動脈組織中檢測到活性很低,但在動脈粥樣硬化,特別是在不穩定斑塊內,MMP-2和MMP-9等蛋白水解酶的活性顯著升高。大量研究證實,不穩定性心絞痛患者斑塊組織中MMP-2和MMP-9含量較穩定性心絞痛患者明顯增高,說明斑塊局部MMP-2和MMP-9的增高可能是易損斑塊的生化基礎,是斑塊破裂的一個重要原因。本研究結果表明,在SAP組中MMP-2和MMP-9已較NCA組升高,但差異無統計學意義,表明在AS的發生中MMPs的活血已增強,但斑塊相對穩定,未達到統計學意義,與文獻報道相符。但在ACS患者中術前較SAP組和NCA組明顯升高,差異有統計學意義,表明在ACS中MMP-2和MMP-9的活血明顯增強,在斑塊的破裂中起了重要的作用。已有大量研究報道在ACS中動脈粥樣硬化斑塊中浸潤的巨噬細胞可釋放大量MMP-2和MMP-9,后者在其他炎癥因子啟動下通過降解細胞外基質增大管徑和內膜面積為斑塊的生長提供更大空間,從而導致ACS的發生。但在術后1周復查MMP-2和MMP-9明顯降低,可能與斑塊病變處于相對穩定有關,表明其與斑塊的穩定性密切相關,在斑塊的不穩定性中起了重要的作用,與Carvin等的文獻報道相符。另外,本研究發現,對于所有的CHD組中單支病變的患者MMP-2和MMP-9雖然升高,但與NCA組比較,差異無統計學意義,可能與同時統計了SAP組有關(SAP組基本為單支病變),雙支、三支病變患者MMP-2和MMP-9明顯升高,與單支病變及NCA組比較差異有統計學意義,表明其與冠狀動脈病變嚴重程度有關,冠狀動脈病變越嚴重其數值越高。

綜上所述,MMP-2和MMP-9在CHD的發生、發展中起了重要的作用,在ACS組中明顯升高,病情穩定后復查明顯回落,表明MMP-2和MMP-9在ACS過程中參與了重要的作用。另外本研究還發現MMP-2和MMP-9的升高與冠狀動脈病變嚴重程度有關,故檢測CHD患者外周血中MMP-2和MMP-9的水平均有助于判斷斑塊的穩定性,預測CHD病情嚴重程度,對ACS的臨床診治具有重要意義。