達州市中心區交通改善對策研究

楊 云,喬曉青,熊永權

(四川文理學院 環境與建筑工程學院,四川 達州 635000)

?

達州市中心區交通改善對策研究

楊 云,喬曉青,熊永權

(四川文理學院 環境與建筑工程學院,四川 達州 635000)

在對達州市中心區的交通現狀調查和數據分析的基礎上,得到了交通供需不平衡,道路結構不合理,出行工具不合理,道路交叉口通行能力低等原因造成交通擁堵。從五個方面提出切實有效的改善方案,緩解中心區的交通擁堵,為同類城市提供參考。中心區;交通擁堵;改善對策

中心區;交通擁堵;改善對策

1 中心區交通現狀與問題

1.1 交通運行狀況分析

對于城市道路來說,衡量交通服務質量的最主要指標為路段、交叉口的擁擠程度(即V/C)。由于達州市沒有相關規范確定道路服務等級,因此參照同為山地城市的重慶,根據《重慶市城市道路交通規劃及路線設計規范》,道路服務等級分為A、B、C、D、E級,見表1。

表1 道路服務等級

達州市中心區位于老城區,居住人口眾多,是達州最主要商圈,也是達州市民主要的娛樂休閑購物之地,根據早高峰期交通調查,主要路段的交通運行情況如下:

表2 主要道路交通運行表

從現狀交通調查結果可以看出,朝陽東路、通川中路、荷葉街擁堵嚴重,紅旗路、柴市街較為擁堵。主要原因是朝陽東路為通往西外鎮的必經道路,通川中路為南外鎮進出中心區的必經道路,穿行交通較大,道路資源有限,交通承載力低。

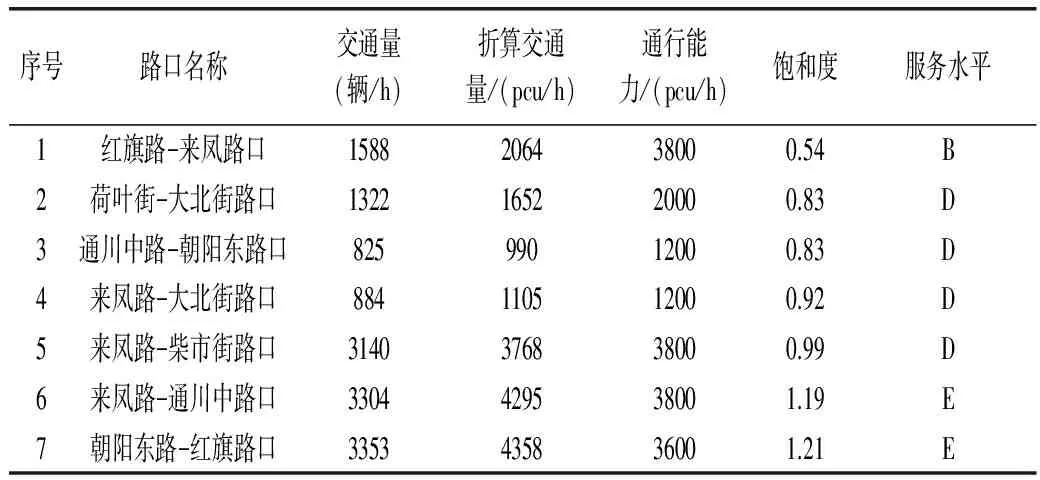

主要路口的交通運行狀況如表3所示。

表3 主要交叉口交通運行表

朝陽東路-紅旗路路口、來鳳路-通川中路路口、來鳳路-柴市街路口非常擁堵,經常處于飽和或過飽和狀態,車輛擁堵較嚴重,特別是朝陽東路-紅旗路路口。主要原因是這些交叉口為“Y”型路口,形成瓶頸,通行能力低下,車流交織嚴重,車輛平均延誤時間長。來鳳路-通川中路路口和來鳳路-柴市街路口位于中心區的購物中心附近,過街行人量非常大,平面過街方式影響著車輛的正常通行。

2.2 交通存在的問題

(1)交通流量大,交通供需不平衡

中心區事務和商務活動高度密集,土地開發強度高,人口密度大,就業崗位多,交通需求量大。達州中心區吸引著大量的進出該區的向心交通,同時又承擔著北外鎮到西外鎮、南外鎮到西外鎮的穿行交通。達州市汽車保有量持續增加,而中心區道路已經成型,道路基礎設施大規模建設時期早已結束,持續增加的小汽車和道路、停車供給矛盾日益突出。

(2)道路資源低,道路結構不合理

中心區建成時間較早,道路功能設計較為簡單,路網容量低下,主干路和次干路基本為雙向四車道,支路則是雙向二車道,通行能力低,一旦發生安全事故,交通容易“癱瘓”。道路結構不合理,主干路、次干路和支路比例約為1∶0.9∶2.1,可以分擔主干路交通壓力的次干路、支路很少,國際上較為認可的城市路網結構是主干路、次干路、支路的比重一般在1∶2∶4。路網形態先天不足,斷頭路、畸形路多,連通性差,道路技術標準低,占道停車進一步降低了路網通行能力。

(3)出行工具不合理

通過調查,在常規出行工具中,中心區公交車:私人小汽車:出租車:摩托車:其它工具約為6.3%∶67.3%∶15.1%∶6.5%∶4.8%,公交在居民出行工具構成中所占比例極低,私人小車比重非常高,加大了城市交通壓力。選擇公交出行的居民比例約為11.2%,相對于同級別的山地城市來說這一比例偏低。公交線路規劃布局不合理,部分線路重復率較高,中心廣場片區往西外和南外的線路較多,但到南壩的線路僅有一條線路,間隔時間近半小時,高峰期滿載率經常大于1.5,準點率差,舒適度差,公交吸引力低。道路狹窄,公交優先不能得到保障,高峰時段公交車平均運行速度約為10 km/h,站臺多為非港灣式,公交停靠對交通流影響嚴重。

(4)道路交叉口通行能力低。

中心區交叉口都為平面交叉,路口基本為 “Y”型和“T”型,通行能力低下,不能及時疏通過往車輛,成為道路瓶頸。過街人流量大,橫向干擾嚴重,而過街天橋和地下通道較少,整個區域內僅有3處過街天橋和2處地下人行通道,較長時間的平面過街降低了道路及交叉口的通行能力。交通秩序混亂,交通守法意識薄弱,隨意穿越車行道,人、車干擾嚴重,交通管理難度大,任務重。

3 交通優化對策

(1)部分路段實行單向交通

單向交通是指道路上的車流只能按一個方向行駛的交通組織形式。實行單向交通,可以增加通行能力,據調查顯示,在國外可提高通行能力20%~80%,國內一般提高15%~50%。同時可減少路口沖突點數量,增加運行速度,減少交通事故。鑒于中心區道路資源有限,為了更好體現公交優先,可在早、晚高峰期對中心區構成環線的四條主干路實行私人小汽車單向交通,公交雙向通行或者公交、出租車雙向通行,以及通川中路和濱河中路環線實行高峰期單向交通。來鳳路與通川中路交叉口為環島分流,占用了較多的道路資源,交叉口為“Y”型瓶頸路口,通行能力低下,建議拆除環島并進行交通組織渠化。

(2)構建“步行+其它”結合的交通方式

在道路資源有限的中心區,構建“步行+公交”和“步行+開車”的主要出行方式才是出路。結合步行人流的主要特點、市民出行狀況,建立以500~1 500 m的步行單元。建立優美、舒適、安全、人性化的步行道路系統,充分利用濱河路,協調市民購物、娛樂、健身等休閑活動出行的需求。增加必要的立體過街設施,減少人車沖突,規范行人過街,在路中心或者道路兩邊設置連續護欄,保障過街安全、便捷。在步行單元內增設標志標牌進行步行指引,方便步行出行,出行距離在步行單元內,可提倡步行,步行單元外則可提倡“步行+公交”和“步行+開車”的交通方式。

(3)優化靜態交通設施

靜態交通和動態交通相互作用、相互影響,完善的靜態交通設施對改善交通擁堵有很大的作用。中心區車位需求量大,而停車位不足,并存在嚴重占用車道和人行道停車的問題,影響道路功能的發揮,應充分挖掘區域停車資源。一方面合理增加停車位,擴建路面停車場和建設地下停車庫,使地下車庫互聯互通,充分利用地下資源,減少車輛出入;一方面對停車進行大力管理,制定合理的收費標準,提高車位的利用效率,對中心區內收取較高的停車費用,引導車輛在中心區外圍停車,同時在主要路段、交叉口建立智能停車誘導系統,通過移動設施、GPS和停車設施指示牌等提供服務,減少盲目的尋找車位而增加擁堵;再者加大執法力度,對違章停車實行處罰,增強人們的守法意識。

(4)改善公共交通

公交具有運輸效率高、綠色環保的優點,需要重點發展。中心區公交線路重復率高,但覆蓋率低,過分集中于主干道上,且多為過境線路,中心區內公交可達性差,某些線路公交滿載率較高,服務率低,站臺處容易形成擁堵。應調整部分線路的走向,早晚高峰期增發班次,支路增設小型公交,填補公交服務空白,消除公交盲區,提升公交服務水平,改善中心區的交通方式結構。有條件的公交站臺把普通式公交站臺改為港灣式,降低對其他車輛的影響。

(5)加強管理

加強對廣大市民的法制宣傳,減少市民任隨意過街和跨護欄過街現象,在人流量大的交叉口設立文明交通管理員,對闖紅燈等行為進行勸阻。強化停車管理,減少路邊和人行道違章停車現象,給市民創造一個更好的步行環境。據調查,出租車為了爭取更多利潤,行車速度非常快,在交叉口爭分奪秒,違法行駛,見縫插針,互不相讓,導致許多安全事故和擁堵,應加強對出租車司機規范行駛的教育。

4 結 語

從現階段存在的交通問題入手,通過調查分析,找到目前中心區交通問題產生的根源,提出交通改善對策,從五個方面提出了解決方案,以提高中心區交通運行效率和服務水平,能在一定程度上緩解中心區的交通壓力。

[1] 肖鵬,等.中小城市老城區交通改善研究[J].交通運輸,2015,(5).

[2] 陳芬,靳文舟.單行系統在中小城市交通改善中的應用研究[J]. 公路與汽運,2010,(6).

[3] 余啟航,等.略論城市中心區交通改善策略與道路交叉口交通改善設計[J].現代城市研究,2006,(10).

2016-02-12

楊云(1986-),男,四川安岳人,助理工程師,研究方向:交通運輸規劃。

四川文理學院面上項目資助(項目編號2014Z003Q)。

U492

C

1008-3383(2016)11-0147-02