非英語專業大學生英語課堂詞匯聽寫焦慮

——一項基于英語課堂聽寫改革的實證研究

樂冰潔

(浙江國際海運職業技術學院,浙江 舟山 316021)

?

【語言與文化】

非英語專業大學生英語課堂詞匯聽寫焦慮

——一項基于英語課堂聽寫改革的實證研究

樂冰潔

(浙江國際海運職業技術學院,浙江 舟山 316021)

筆者以非英語專業28名學生為研究對象,借助問卷調查和聽寫成績統計方式,研究英語課堂詞匯聽寫焦慮,及課堂聽寫改革對焦慮的影響。結果發現,英語課堂詞匯聽寫焦慮情緒在受試者中普遍存在且程度較高;焦慮程度與聽寫成績成顯著負相關,聽寫焦慮度高的學生對母語的依賴度越高;聽寫時關于目標詞匯的提示可以有效降低學生焦慮。而當學生成為聽寫指令發出者時,也可以降低聽寫指令接收者的焦慮。

英語課堂焦慮;聽寫焦慮;課堂聽寫;課堂改革

1981年,Krashen發現情感因素在外語學習中占有重要角色,進而提出情感過濾假說。他將情感過濾定義為“一種內在的處理系統,潛意識地依據心理學家稱為‘情感’的因素阻止學習者對于語言的吸收”,是一種心理障礙。[1]焦慮是指由緊張、擔憂甚至恐懼等感受形成的復合情緒。它的產生通常與焦慮個體的心境,尤其是正經歷或即將面臨的威脅或預期難以達到的目標相關聯。[2]外語學習的情感因素中,焦慮被認為是導致學習者產生學習情感障礙、影響學習進程的一個重要變量。[3]Krashen認為,外語學習者的焦慮程度越高,相應的情感過濾就越厲害,進而阻止學習者接收目的語輸入,外語習得也就越難進步。[4]

一、研究背景

美國心理學家Horwitz于1986年提出外語焦慮概念,認為外語焦慮是語言學習的特有現象,與課堂有關,且源自語言學習過程中復雜的自我認知、信念、情感和行為,主要包括溝通焦慮、測試焦慮和負面評價恐懼。[5]Horwitz制定的《外語課堂焦慮量表》(FLCAS)結束了無標準化語言焦慮測量工具研究的歷史。大量基于該量表的研究發現,焦慮感總是和語言學習相關問題,如聽力理解能力的欠缺,詞匯習得水平欠佳,語言標準測試結果不理想等有關,外語學習焦慮感普遍存在,并與成績成負相關。但隨著外語焦慮探討的進一步深入和細化,研究者們發現FLCAS主要適用于外語課堂口語表達相關的焦慮感,而外語技能焦慮有別于課堂焦慮,該表或有欠缺。近年來,研究者們相繼拓展研究,包括閱讀焦慮,寫作焦慮和聽力焦慮等。[6]有研究表明,適度的焦慮有利于外語的學習,即促進性焦慮;而過度焦慮會阻礙外語學習,即抑制性焦慮。[7]

外語焦慮的顯著表現首先在于聽和說的過程中。[8]聽是一項復雜的活動,它受限于時間,在沒有特定回放規則下無法重復捕捉。在聲音信息輸入過程中,受聽者需在限定時間內對內容進行甄別、理解、記憶配對等解碼處理,才能在輸出中將聲音信息轉化成特定意義的具象信息。[9]基于其特質,由于聽不懂、錯聽、漏聽而產生的焦慮心理普遍存在。

聽力焦慮是相對研究較少的領域。Elkhafaifi制定的外語聽力焦慮量表(FLLAS)是相對針對性較強和接受度較高的量表。在對其進行效度檢驗后,張憲等[10]認為該表效度高且穩定。此外,國內外現有的研究結論通常是聽力焦慮對聽力理解有負面作用,學生難以集中注意力,無法抓住有效信息,聽力焦慮與聽力成績、學期末總成績均呈負相關。[11,12]

聽寫是結合聽力理解與拼寫能力的綜合性語言訓練,早在16世紀就被應用于外語教學。它不僅反映學生對目的語的敏感度和掌握度,也能測試其拼寫能力及語言序列的短期記憶力。語言測試專家Harrison認為,聽寫過程反映出語言在交際時發生的一切,覆蓋多種語言技能。[13]Madsen也認為聽寫可以測量英語總體水平,能較全面地反映測試對象的語言總體水平,并在一定程度上測量聽力、語法、詞匯、閱讀及口語等方面能力。[14]而對學習者而言,詞匯是外語學習的基石。詞匯是影響外語學習表現的重要因素。有限的詞匯量妨礙學習者的聽說讀寫。[15]在大量外語焦慮對詞匯學習的影響研究中發現,高度焦慮學習者習得詞匯的效率要低于低焦慮學習者,且在詞匯記憶和回顧時比低焦慮學習者更困難,與詞匯習得成顯著負相關。[16]

二、研究問題

基于詞匯的重要性和聽寫測試的有效性,詞匯聽寫作為英語教學一項最基本的測試手段,既體現出學生對所學詞匯的掌握程度,又在一定程度上反映了學生對詞匯所屬內容和知識點的總體把握水平。學生聽寫的焦慮情況,及基于學生的焦慮狀況相應的影響值得研究。本次研究通過課堂詞匯聽寫改革,著重調查英語詞匯聽寫課堂焦慮與聽寫成績之間的關系,旨在回答學生在課堂英語詞匯聽寫中的焦慮情況如何、學生課堂聽寫焦慮程度與聽寫成績是否呈負相關、英語課堂聽寫改革對學生課堂聽寫焦慮情況和聽寫成績是否有影響等問題。

三、研究設計

(一)受試對象

受試對象為浙江國際海運職業技術學院大一非英語專業一個自然班的學生,共36名,其中男生35人,女生1人。年齡從18歲到20歲不等,平均年齡19歲。平均年齡、家庭和教育背景上無顯著差異。

(二)研究工具

1.外語聽寫焦慮測量表

由于目前尚無外語聽寫焦慮量表,因此本次測量工具為基于研究目的改編自Elkhafaifi制定的外語聽力焦慮量表,采用李克特5點量表形式,每題項從非常不同意(1分)到非常同意(5分)。反向題在統計結果時進行反向賦分處理。在評定時,采用平均值以更直觀地呈現統計結果。統計取3為中間值:高于3分認定為焦慮度較高;低于3分認為焦慮度較低。所有項目的最終平均值視為課堂詞匯聽寫最終焦慮結果。問卷共分為三部分:第一部分為個人信息;第二部分為關于課堂聽寫焦慮測試項目,第三部分為聽寫改革措施反饋項目。經測試,問卷Cronbach系數為0.958,達到較好的信度水平,可用于進一步分析。

2.詞匯聽寫文本

《新編實用英語綜合教程I(第三版)》單詞表詞匯。聽寫數量為每單元要求掌握詞匯中抽取的20個,共8個單元。該教材為受試班級在受試學期的配套教材,能較為客觀地反映學生對所學詞匯的聽寫輸出水平。

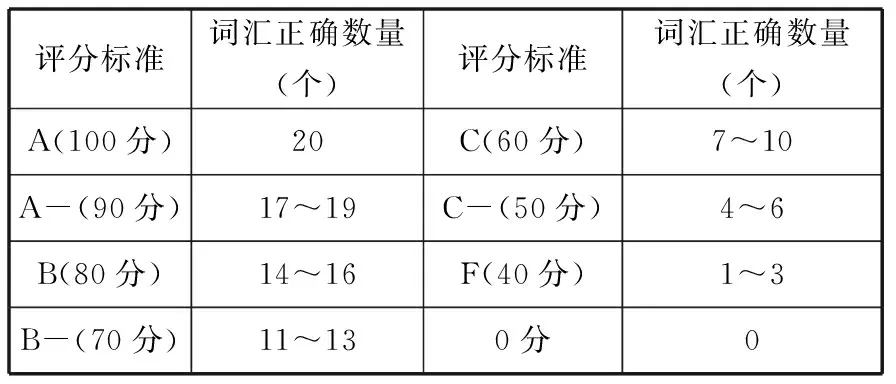

3.聽力成績指標

在單元課程結束后進行課堂聽寫測試。聽力成績指標為8次聽寫成績均分。每單元聽寫成績評定細分為八等(除C等外均為3詞遞減),成績評定標準如表1所示。

表1 聽力評分標準和詞匯正確數量

(三)研究程序

1.數據收集與分析

問卷于2016年1月21日由問卷網發放,填寫前對問卷進行說明,要求學生如實作答。受試班級學生共36人,最終有效問卷數為28。聽寫成績評定貫穿整個學期,每單元聽寫測試將會在該單元課程結束后在課堂進行,均會提前兩天告知。成績評定由筆者按照標準親自操作。所有相關數據輸入Excel及SPSS,并進行統計和分析。

2.聽寫課堂改革操作

本研究聽寫課堂改革操作有別于傳統聽寫模式,在本次實驗中:(1)聽寫指令發出者隨機報出目標詞匯的英文發音/詞匯表標注的中文釋義,無論何種情況都要求學生寫出指令詞匯的英文和相應中文釋義;(2)聽寫指令發出者會在報出目標詞匯的中文釋義或英文發音時,補充關于該詞匯相應信息,包括詞性、在所屬單元位置、近義詞或反義詞。所用語言與目標詞匯指令語言一致;(3)每單元聽寫20個詞匯,教師抽取1名學生帶領全班聽寫前10個詞匯;該學生在發出指令時,按上述兩點要求操作*半數的限額是基于每個單元都有需重點掌握的詞匯,而被抽取的學生在選擇單詞時通常不會顧及,因此如有需要,筆者會基于學生的詞匯選擇在剩下的10個詞匯聽寫中補充。。除第1名學生外,教師說明抽取指令發出者的參考指標為聽寫成績,成績越高,被抽中可能性越大。

四、結果與討論

(一)課堂詞匯聽寫焦慮

由表2可知,在絕大多數單項中,學生焦慮值從1到5不等,所有題項的平均值均大于3,總平均值達3.09。總體來講,受試學生的課堂聽寫焦慮程度較高。

究其原因,主要有以下幾點。其一,學生對詞匯所屬單元內容的熟悉度和掌握度欠佳,在聽寫時無法與大腦已掌握的知識點進行有效配對,繼而影響詞匯的記憶和輸出效果。反之,如掌握度較好,焦慮感會有所緩解。這在題2(m=4.04)、5(m=3.36)、10(m=3.82)、18(m=3.61)和20(m=3.61)數據中也有所體現。其二,如題1(m=3.54)、4(m=4.04)、11(m=3.46)、13(m=3.25)所反映,當指令難度加大時,學生處于比自身舒適度更高的指令速度,或低于自身適應度的指令次數,沒有足夠時間思考,便會錯聽、漏聽,傾向于處在更強烈的情緒中,焦慮感隨之明顯增加。其三,無關聽寫內容,受試學生對“課堂聽寫”行為本身有相對焦慮、消極的情緒。盡管部分學生并不懼怕且頗具自信,但依然不希望進行課堂聽寫。主觀判定同學的聽寫結果會優于自己,而外界有干擾時,更會增加其焦慮度。

表2 課堂聽寫焦慮統計

事實上,英語聽寫的過程要求學生使用已有的知識框架與聽到的指令互動,經大腦感知短暫加工處理后,提取相應的信息,但受試學生英語基礎較薄弱,英語學習時間集中在課堂,課外用于學習、復習課程的時間十分有限,對聽寫測試的準備不充分,且對應掌握的知識點熟悉度不夠,導致他們在得到指令后,無法正確在大腦中選擇、編碼對應信息,這是造成他們課堂聽寫焦慮度較高的根本原因。

(二)課堂聽寫焦慮與聽寫成績

表3 焦慮值和聽寫成績相關性

通過將受試學生的焦慮測試20項平均值與其8次聽寫測試成績的平均值一一對應的相關性分析發現,如表3所示,學生的聽寫焦慮程度與聽寫成績成顯著負相關(r=-0.913)。焦慮對聽寫結果的影響較大,換言之,焦慮值越高,則學生的聽寫成績可能就越差。焦慮感在一定程度上會妨礙學生正常聽寫水平的發揮。低焦慮學生更專注于聽寫指令的輸出處理任務,焦慮度高的學生在有限的時間內同時進行兩種活動,一為處理指令任務,二為主觀自我認知引起的焦慮感,如認為自己不如其他同學,因為漏聽或寫不出詞匯而緊張。此時的焦慮情緒反之又會占領指令處理時間,干擾大腦認知資源的輸出,陷入惡性循環。因此,在同等英語水平兩者間,焦慮程度高的學生聽寫測試結果很可能劣于焦慮度低的學生。

該數據與以往聽力和詞匯相關領域的研究結果相符合,焦慮程度越高,詞匯的習得和輸出就越困難,而外語學習也可能更緩慢。同時,該結果也與Krashen的情感過濾假說一致,當焦慮度已經導致學生產生學習情感障礙時,情感屏蔽相應增強,進而阻礙學生在大腦中進行識別、搜索等認知過程,妨礙其利用加工可理解輸入。焦慮不僅對語言的進一步習得存在負面影響,也會影響學習者對已知信息的回顧和運用。

(三)課堂聽寫改革與焦慮

表4 課堂聽寫改革措施反饋統計

由表4可發現學生在聽寫過程中對母語與英語的反應。受試學生總體更傾向聽到詞匯的英文發音(m=3.43),在聽到英文詞匯后,大腦中也相對更容易出現該詞匯的拼寫和發音(m=3.57)。但同時,希望聽到中文寫英文(m=3.32)及第一反應為中文的(m=3.25)平均值也較高,兩個比較項均值相差不大。事實上,英語是與我們母語有巨大區別的異域語言,而學生日常以英語作為溝通媒介的機會非常少,對英語的陌生感是天然存在的。[17]由于受試學生被要求必須寫出中英文,在聽寫過程中母語系統對學生指令處理的干擾不可避免,這也增加了聽寫難度,進而增加了學生的焦慮值。而在基于問卷題項的相關性分析中也發現,聽寫焦慮度相對較高的學生,更傾向于聽中文寫英文,大腦在聽到指令的第一反應也更有可能浮現中文釋義。因此,聽寫焦慮度高的學生對母語的依賴程度可能越高。

此外,數據顯示學生在聽到相關提示時,會相對處于低焦慮狀態。肖庚生[18]指出,學習者對信息有自上而下、自下而上及交互三種模式。當學生對指令詞匯不熟悉時,他們傾向于進入“自上而下”的模式,依賴于除了指令外的信息來判斷或協助回憶目標指令詞匯(m=2.89)。在此次研究中發現,當目標詞匯相關提示“自上而下”地傳達后,學生很可能會降低焦慮度(m=3.64)。筆者認為,盡管“自上而下”模式缺乏學生的積極作用,是相對單向的信息灌輸,但在課堂聽寫中會幫助學生降低焦慮感。

改革的第3個舉措是每次聽寫由1名學生(非同一人)作為聽寫指令發出者帶領聽寫。學生對該做法接受度良好(m=3.57),這可能與教師和學生角色區分有關。根據霍夫斯塔德文化維度觀點,我國是權力距離值較高的國家,傳統課堂上教師定位通常權威且主導,課堂氣氛較為嚴肅緊張。當指令者是來自于朝夕相處的同學時,彼時的課堂中,學生不再是被動的,而是課堂的主導者,課堂氣氛相對較為放松,他們在聽寫過程中焦慮度相對較低。

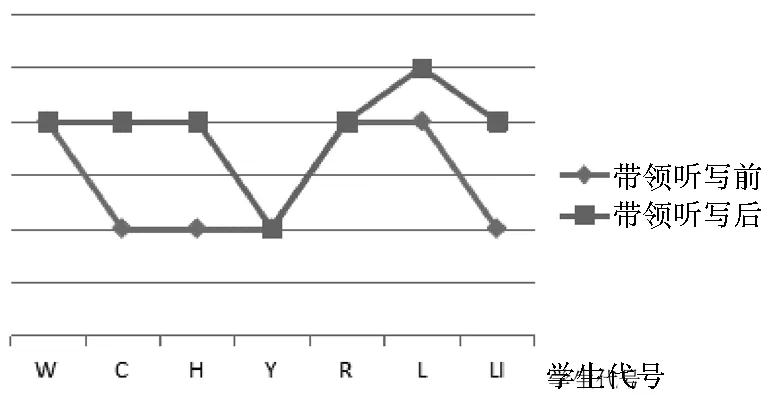

圖1 帶領聽寫前后成績對比

由于聽寫內容一共為8個單元,第8名學生聽寫者缺乏有效成績參考,因此筆者比較前7名學生聽寫者在帶領班級聽寫之前一次和之后一次的聽寫成績,如圖1顯示:3名同學在前后保持了一致的測試結果,而其余4名同學都有不同程度的進步。在與這些學生的交談中發現,被抽中后,感覺“自己得到了肯定”,在帶領同學聽寫后,有想要在聽寫中表現得更好的想法。而問卷調查顯示,盡管被抽中意味著要在全班同學面前展示自己的發音,擔心發音不標準或出差錯等情況而緊張,學生希望被選中成為聽寫指令發出者的意愿依然較高(m=3.61)。相較于表2的抑制性焦慮,此種緊張但躍躍欲試的行為可看成促進性焦慮對學生的動機激發作用,對聽寫結果雙方都有積極的鼓勵效果。

五、結語

本研究主要采用定量分析,探討非英語專業學生的英語課堂詞匯聽寫焦慮程度及其與成績的相關性,以及在聽寫中嘗試的改革效果。主要結果如下:

(1)受試學生總體存在較高焦慮感,主要由于對所學內容的熟悉度和掌握度欠佳,英語水平有限,無法做到胸有成竹;此外,也存在主觀認為自己會得到負面評價的恐懼,表現出較高的焦慮。(2)受試學生的課堂聽寫焦慮值與聽寫測評成績結果呈顯著負相關。焦慮度高的學生比焦慮度低的學生更容易在聽寫中出錯,導致成績相對較低。(3)在聽寫強制輸出中英文的前提下,焦慮度高的學生更依賴于母語;此外,適當的提示可以降低學生的焦慮程度;而由學生帶領聽寫,對指令接收者的學生來說,能緩解焦慮情緒,對指令發出者本身而言,反而能引發促進性焦慮的激勵作用。

誠然,本項研究對焦慮的探索有限,如并未研究性格焦慮的影響。所選取樣本量也不全面。總而言之,外語學習中的焦慮無法避免,焦慮會影響外語習得,妨礙教學效果,教師應與學生合作展開教學活動,引導和平衡學生的焦慮情緒,緩解和消除抑制性焦慮,適度引發促進性焦慮。

[1]劉建達.論中國學生外語學習中的情感過濾[J].外語教學(西安外國語學院學報),1996,(4):8-12.

[2][5]孟春國,陳莉萍.大學生外語學習焦慮干預個案研究[J].外語界,2014,(4):21-29.

[3]李航,劉儒德.大學生外語寫作焦慮與寫作自我效能感的關系及其對寫作成績的預測[J].外語研究,2013,(2):48-54.

[4]余衛華,邵凱祺,項易珍.情商、外語學習焦慮與英語學習成績的關系[J].現代外語,2015,(5):656-666.

[6][10]張憲,趙觀音.外語聽力焦慮量表的構造分析及效度測驗[J].現代外語,2011,(5):162-170.

[7]韋曉保.大學生外語學習目標定向、學習焦慮和自主學習行為的結構分析[J].外語界,2014,(4):12-20,38.

[8]Al-Saraj T.Foreign language anxiety in female Arabs learning English:Case studies[J].Innovation in Language Learning and Teaching,2014,(3):257-278.

[9]陳秀玲.英語聽力理解與焦慮狀態的相關研究及對教學的啟示[J].外語電化教學,2004,(2):65-68,72.

[11]鄧巧玲.中國非英語專業大學生聽力元認知意識、聽力焦慮和聽力水平的相關性研究[J].外語教學,2015,(5):59-64.

[12]李炯英,林生淑.國外二語/外語學習焦慮研究30年[J].國外外語教學,2007,(4):57-63.

[13]Harrison A.A language Testing Handbook[M].London:Macmillan Press,1983.56.

[14]Harolds,M.Techniques in Testing[M].London:Oxford University Press,1983.99.

[15]Hong J. M.Hwang,K.Tai,et al.Using calibration to enhance students'self-confidence in English Vocabulary learning relevant to their judgment of over-confidence and predicted by Smartphone self-efficacy and English Learning anxiety[J]. Computers & Education,2014,(72):313-322.

[16]MacIntyre,P. R.Gardner.Language Anxiety:Its relationship to other anxieties and processing in native and second languages[J].Language Learning,1991,(4):513-534.

[17]劉英爽.大學生英語學習焦慮心理的調查與分析[J].外國語文,2013,(2):174-176.

[18]肖庚生,程邦雄.詞匯準備時間對外語視聽理解及焦慮的影響[J].外語教學,2012,(6):63-66,92.

【責任編輯:周 丹】

漢 衛

H319.3;G442

A

1673-7725(2016)06-0185-07

2016-04-05

樂冰潔(1987-),女,浙江舟山人,助教,主要從事跨文化傳播研究。