優化內科住院患者口服給藥流程的研究

沈建英 鈕曉芳 錢麗芳 堵云芳

?

優化內科住院患者口服給藥流程的研究

沈建英 鈕曉芳 錢麗芳 堵云芳

目的:尋求解決住院患者口服給藥流程中的不安全因素,加強臨床用藥過程的安全管理,促進給藥安全。方法:應用失效模式效應分析理念對住院患者口服藥發放流程進行分析,尋找可能導致差錯的環節及原因,優化口服給藥流程,追蹤整改效果,使口服給藥流程不斷完善并得到持續改進。結果:流程改進后各關鍵流程后RPN值、口服給藥差錯明顯低于改進前(P<0.05)。結論:FMEA管理模式可以在早期確定流程中的風險,優化護理工作流程,提高口服給藥的質量與效率,保障口服給藥的安全性,是值得推廣的管理工具。

失效模式效應分析; 口服給藥;信息化;安全管理

口服給藥是最常用、最方便的給藥方法,是患者住院期間接受治療和護理過程的重要組成部分[1]。藥品管理水平是體現醫療水平的重要元素,藥品管理涉及醫院中醫療、藥理、護理等部門,任何環節出現問題都可能導致用藥錯誤,使患者安全受到威脅。患者服藥流程包括醫師下達醫囑、護士核對醫囑、中心藥房配藥、送藥、病區護士儲存、發藥、服藥后觀察等環節。整個環節流程較多,在實際操作過程中存在一些弊端,存在操作隱患,容易導致給藥差錯的發生[2]。失效模式效應分析(FMEA)是由美國研發的前瞻性危機分析系統,它通過系統性、前瞻性地檢查某個流程可能發生故障的途徑,重新設計該流程,以消除故障發生可能性,使故障的不良結果降到最小。本院在2013年4月~2014年3月之間應用FMEA對住院患者口服給藥流程進行分析和優化,取得良好的效果,現報道如下。

1 研究方法

1.1 2013年4月組建FMEA流程優化小組 選擇神經內科護理組為試點,小組成員由12人參與,包括護士長、質控護士、總帶教、N2責任護士、N1責任護士,同時邀請醫師、藥師、信息工程師等相關部門參加,護理部負責質控的副主任及內科科護士長負責督導工作。團隊成員均能代表不同的層級,護理部負責對FMEA流程優化小組成員培訓,同時制定團隊目標、工作計劃、期望結果并確定每位團隊成員的角色功能。

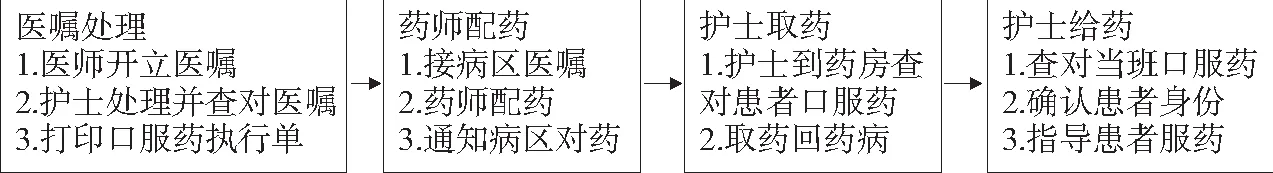

1.2 制定的流程和步驟 通過小組成員討論,列出住院患者口服給藥流程,住院患者口服用藥處理流程分為醫師開立醫囑的處理、藥師配藥、護士取藥、護士給藥4個子流程,各流程情況詳見圖1。

圖1 住院患者口服給藥流程

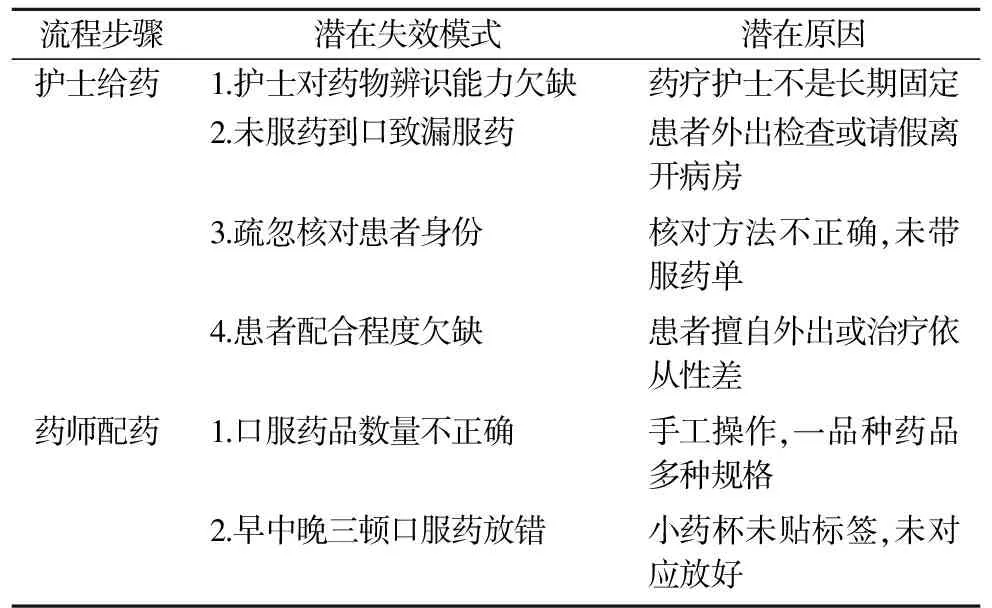

1.3 分析流程主要失效模式和原因 查閱護理部不良事件及有關給藥錯誤的不良事件管理資料,小組成員回顧以往給藥缺陷及給藥差錯的原因,選擇與護理、藥理相關性較高的2個子流程進行分析,重點對護士給藥和藥師配藥的子流程進行改造,對流程的每一個步驟都要列出所有可能的失效模式及找出所有可能的原因。本研究重點對“護士給藥”及“藥師配藥”2個子流程進行改進和優化。

1.4 計算RPN危機值 FMEA是一種基于團隊的、系統的及前瞻性的分析方法,用于識別一個程序或設計出現故障的方法和原因,并為改善故障提供建議和制定措施[3]。小組成員對每個步驟可能的失效模式進行評分,并計算RPN值的平均得分。RPN=S×O×D。S,O,D分別表示嚴重度、頻度、探測度,每個維度取值在1~10之間。RPN值越高,說明安全隱患越大,是急需采取措施及時改善的部分[4-5],具體失效模式及常見原因見表1。

1.5 制訂改善方案

1.5.1 優化口服藥配藥流程 根據藥師配藥子流程中的失效模式,藥師手工配藥,一種藥品多種規格致給藥錯誤發生風險最大,藥劑部主動優化口服藥配藥流程,藥劑部向院部提出申請,購買全自動口服藥分包裝機包藥。當醫師開立醫囑后,護士確認無誤后系統生成醫囑,通過HIS傳輸至口服藥配置中心,口服藥配置中心接收信息后切換至自動擺藥機上的監視程序,控制自動擺藥機進行分包。擺藥機按病區、床號、患者服藥時間等順序自動擺藥,藥袋以流水排列的形式從設備中送出,藥師根據擺藥單信息進行逐袋、逐個核對,核對無誤后簽字,將藥品分裝于相應科室的藥箱中,與工人交接送至病區。

表1 流程中失效模式的原因

1.5.2 優化口服藥發放流程 根據RPN值中數值較高的失效模式,完成口服給藥流程的再設計。神經內科首先制定標準化口服給藥處置流程:(1)醫師開立口服藥醫囑。(2)藥療護士處理醫囑。(3)口服藥配置中心送分包口服藥至病區。(4)主班護士根據執行單核對分包口服藥。(5)按時間分組放置藥盤內備用。(6)責任護士按口服藥執行單核對分包裝好的口服藥,攜帶好溫開水壺,推發藥車至病房。(7)正確確認患者身份并做好給藥宣教。(8)指導并協助患者服藥。(9)服藥后巡視,觀察效果及不良反應。同時設立特殊情況下口服給藥流程,當患者外出檢查或離開病房時,護士將患者的口服藥帶回并儲存在固定的地方,床邊擺放“您有口服藥未服,請找護士”的標識牌并交接班。同時還規定病區藥療護士相對固定半年以上并為規范化培訓結束后的護士,確保安全服藥。

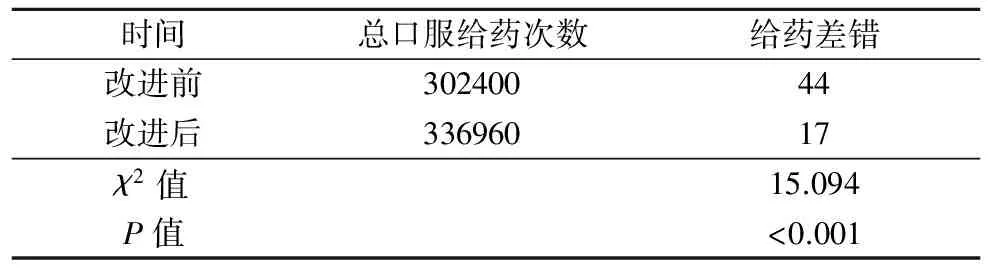

1.6 評價標準 2013年4月~2014年3月運用FMEA改進口服給藥流程后與改進前1年(2012年4月~2013年3月)比較口服藥給藥差錯發生情況,改進前內科住院患者總口服給藥次數302 400次,改進后內科住院患者總口服給藥次數336 960次。

1.7 統計學處理 采用SPSS 19.0版統計軟件進行統計分析,計數資料比較采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結 果

2.1 FMEA流程改進前后RPN值情況(表2)

表2 流程改進前后失效模式RPN值情況(次)

2.2 流程改進前后口服藥相關差錯發生率比較(表3)

表3 流程改進前后口服藥差錯發生情況比較(次)

3 討 論

3.1 優化口服給藥流程,提高口服給藥安全性 針對護士給藥、藥師配藥失效模式顯現的漏洞,即患者外出檢查及即時服藥依從性差、手工操作及藥品一品多規這2條RPN值最高,安全隱患最大,必須采取優化措施。修訂標準化口服給藥流程,優化特殊情況下如患者請假外出、特殊檢查等情況下口服藥的給藥方式,當患者請假、外出檢查時暫不給藥,發藥者應將藥物帶回保管,床頭放置提醒標識“您有藥未服,請找護士”,并交接班;同時入院時加強藥物宣教,提高患者執行口服給藥治療的依從性,切實規范了給藥護理操作流程,促進了用藥安全,減少漏服藥的發生率。調查顯示,改進后的失效模式RPN值比改進前得到有效地降低,發生漏服藥等缺陷明顯減少,護理質量得到持續改進。

3.2 正確的核對方法和良好地行為規范是提高給藥正確性的保障 2014年5月迎接三級醫院評審前,護理部多次追蹤護士發藥,均無口服藥和執行單分離現象;給藥時正確核對藥物包裝袋、床頭牌、腕帶信息,確保信息的一致性。病區護士長平時在跟蹤護士執行給藥流程中,仍有個別護士看床頭牌、開放式提問患者姓名,但會忽略看腕帶信息。因此通過信息系統的改進,提高患者身份識別的正確率非常重要,我院住院處安裝患者腕帶信息打印機,避免手寫腕帶信息錯誤的概率。藥房從2014年7月引進ATC-320-PC自動包藥機,實行口服藥智能分包發給,各方面得到持續改進。但要徹底改善患者身份設別功能,還需安裝個人數字助理,作為手持移動設備,掃描患者手腕上唯一的病案號和藥袋上的條形碼,確定其一致性,從而達到核對患者、藥物、時間、劑量、途徑和目的[6]。將信息化、自動化核對引入口服給藥流程中,使患者身份識別工作變得更加簡單、準確,同時避免以往核對時慣性思維以及執行者查對不嚴格等所導致的給藥差錯,保障口服給藥安全性[7]。

3.3 正確執行口服給藥流程中需要加強藥物宣教 由于護理隊伍的年輕化,護士藥學知識掌握不夠,常對用藥宣教等力不從心,因此,科室組織護士藥物知識培訓,建立本科室專科藥物資料文件夾,對新引進的專科用藥全科醫師、護士共同學習,掌握藥物的劑量、藥理作用、用藥途徑及可能出現的不良反應。護士對專科藥物知識進行宣教,還應了解患者對藥物宣教內容的掌握程度,從而提高患者按時服藥的依從性。護士作為直接給藥的主體,除科室自行組織學習專科藥物、高危藥品管理等知識外,我們呼吁臨床藥師可利用專業優勢向護士提供幫助[8]。建議藥師普及到臨床每個科室開展工作,使開藥、配藥、送藥、給藥各環節無縫隙銜接,避免出現漏洞或安全隱患。

4 小 結

優化口服給藥流程需要各部門通力合作,我院醫務部、護理部、信息部、藥劑部等部門通力合作,群策群力,失效模式效應分析的進一步改進在全院得到了推廣。在推廣的過程中,我們護理人員在執行患者身份識別的正確性、即時指導患者服藥及護理人員對藥物健康教育上進行改進,從而確保患者正確服藥及提高按時服藥的依從性。

[1] 鄒 建,羅比可.口服藥樣板資料在住院病人口服藥健康教育中的應用[J].護理研究,2011,25(26):2383-2384.

[2] 蔣銀芬,楊如美,佟偉軍,等.229起護士給藥錯誤分析及對策[J].中華護理雜志,2011,46(1):62-64.

[3] Ashley L,Armitage G,Failure mode and effects analysis:an empirical comparison of failure mode scoring procedures[J].J patient saf,2010,6(4):210-215.

[4] 王玲華,傅根蓮,江衛仙.失效模式與效應分析在針刺傷風險防范管理中的作用[J].中華醫院感染學雜志,2012,22(22):5074-5075.

[5] 趙麗麗,李海霞,姚 輝.追蹤方法學在老年患者跌倒防范中的應用[J].中華護理雜志,2014,49(11):1298-1302.

[6] 陸秀文,徐 紅,樓建華.提高條形碼給藥系統掃描依從性的實踐及效果[J].中華護理雜志,2012,47(10):908-909.

[7] 黃燕萍,羅永梅,王攀峰.口服給藥流程的改進[J].中國護理管理,2014,14(7):737-739.

[8] 楊紅紅,胡 雁,周英鳳,等.住院患兒用藥差錯護理預防策略研究進展[J].中華護理,2014,49(8):977-981.

(本文編輯 白晶晶)

Study on optimization of oral medication flow for internal medicine hospitalized patients

SHEN Jian-ying,NIU Xiao-fang,QIAN Li-fang,et al

(Shengze Hospital of Jiangsu,Suzhou 215228)

Objective:To seek solution to unsafe factor in oral medication flow for internal medicine hospitalized patients, enhance safety management of clinical medication flow and promote medication safety.Methods:Analyzed oral medication flow for hospitalized patients with the idea of failure mode effects analysis, found out steps and factors that might result in errors, optimized oral medication flow and tracked reform effects, so as to reform and optimize oral medication flow continuously.Results:After the flow improvement, RPN of each key step and oral medication error rate were obviously lower than those before (P<0.05).Conclusion:FMFA management mode can help to determine flow risks in early stage, optimize nursing flow, improve oral medication quality and efficiency and guarantee oral medication safety, which is a management tool worthy of promotion.

Failure mode effects analysis;Oral dosing; Informatization;Safety management

215228 蘇州市 江蘇盛澤醫院

沈建英:女,本科,副主任護師

2015-11-30)

10.3969/j.issn.1672-9676.2016.11.053