莫克森的主人

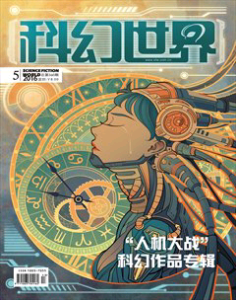

編者按:

《莫克森的主人》是十九世紀美國作家安布羅斯·比爾斯的短篇作品,最早收錄于1893年的短篇小說合集《真有這樣的事嗎?》中。比爾斯以短篇小說聞名,其小說題材多為恐怖和死亡,諷刺辛辣,語言精練,代表作品有《鷹溪橋上》和《魔鬼辭典》等。他本人也是一位極具傳奇色彩的人物,中學肄業后去印刷所當學徒,1861年以志愿兵身份參加南北戰爭。其后在多家雜志社任職編輯,也曾旅居英國。1913年,由于厭倦美國的生活而去戰事紛起的墨西哥采訪農民領袖潘喬·比利亞,后即失去消息,不知所蹤。

本文探討了生命本質和智能發展,可以說是最早的機器人科幻小說。在這篇誕生于一百多年以前的科幻小說中,機器人的形象簡陋粗放,運行原理似乎也含糊不清,但作者知識面豐富,邏輯嚴密,論證清晰,行文流暢。當讀者跟上主人公思維的步伐時,會不知不覺深陷推理的樂趣之中。而最讓人震撼的,是前人在缺乏技術細節時擁有的想象力竟然如此驚人,是哲學思辨與科學探索的殊途同歸。

“你是認真的?你真覺得機器能思考?”

我沒能馬上得到回答。莫克森顯然把全部的注意力都放在了壁爐的火炭上,他熟練地用火鉗撥弄著火炭,直到火光不負期望地變亮了才罷手。最近幾周,我發現他的反應越來越遲緩,哪怕面對的是最為平常的簡單問題。然而,與其說他是在深思熟慮,不如說他在出神;或許有人會用“腦子里在想別的東西”來形容他。

終于,他開口說道:“什么是‘機器’?這一詞匯有多種定義。一本流行字典中的闡釋是這樣的:能有效地運用能量,或是有目的地產生有用功的器械或系統。這樣來看,人豈不也是機器?你當然得承認他能思考——抑或是他認為自己能夠思考。”

“如果你不想回答我的問題,”我有些不耐煩地說,“干嗎說這么一大堆?你說的這些都是在虛與委蛇。你明明知道我說的‘機器’不是指人,而是指被人創造出來、被人操控的東西。”

“那一旦人失去對其的控制呢?”話音方落,他猛地直起身子,望向窗外。然而在這個暴風雨之夜,四處一片漆黑,什么也看不見。片刻過后,他轉過頭來,笑道:“抱歉,我并不是在敷衍你。我只是覺得字典中人們下的定義無意中揭露了某種道理,值得探討一番。我會給你一個簡單易懂、直截了當的答案:我相信機器能夠就它所進行的工作進行思考。”

這個回答果然夠直接,但卻不那么讓人滿意。因為這一答案幾乎能證實我一直以來的擔憂——莫克森待在他的“機器房”中,全心沉浸在工作和研究中,可這樣做對他來說沒什么好處。至少,我知道一件事,他飽受失眠之苦,而且并不是因為懼光。難道他的研究已經影響到了他的腦子?在我看來,他的回答就是證據之一。但或許我應該換個角度思考。我比他年紀輕,雖然年輕有眾多好處,但不得不承認,淵博并非其中之一。我有了辯論的沖動,開口說:“那請告訴我:一個沒腦子的東西能思考什么?”

這次的回答來得不像往常那樣遲緩,而且是以他最愛用的反問形式出現的,“植物也沒有腦子,然而它是用什么思考的?”

“啊,原來植物也能成為哲學家!你可以提出論據,我很樂意看看能得出怎樣的結論。”

“或許真能。”他回答道,顯然不為我愚蠢的諷刺所動,“也許,你能從它們的行為中推出令人信服的結果來。含羞草、食蟲花,還有那些會自己彎曲、將花粉抖落到采蜜的蜜蜂身上以期使相隔遙遠的配偶受孕的雄蕊,都已是人盡皆知的例子,我就不用它們來煩你了。但看看這個。我在花園里的空地上植了一株葡萄樹,當它剛剛破土的時候,我在一碼以外的土里插了根棍子。藤蔓立刻朝著棍子前進,幾天以后,就在它快要攀到那根棍子時,我將棍子移開了幾英尺。藤蔓馬上改變了路線,偏轉了很大的角度,繼續爬向棍子。這一過程重復了多次,終于,藤蔓似乎是心灰意懶,放棄了追尋,不再為棍子改變方向,爬向了一棵距離稍遠的小樹。現在,它正攀附在那里。

“再舉一個例子,桉樹的根須會追尋著水源不斷蔓延。一位著名的園藝家曾講述過這樣一個故事,一株桉樹的根須沿著老舊的排水管生長。但在鋪排水管的線路當中,有一面石墻。那一節的水管被移除,根須的去路也因此被截斷。于是,根須離開水管,沿著墻面生長,直到找到了石頭掉落后的缺口,穿過缺口,沿墻的另一面攀爬,重新找到排水管,繼續自己的旅程。”

“所以,這些都說明了啥?”

“你怎么能忽視這一切的意義?它說明了植物是有意識的,證明了它們能夠思考。”

“就算這真證明了你說的,又能怎樣?我們說的是機器,不是植物。也許它們的某些組成部分是木頭,可那也是沒有生命的木料;更何況有些還全由金屬組裝而成。難道礦物界中的元素也有思維這一屬性?”

“那你要怎么解釋其他的一些現象,比如說結晶①?”

“我不會去解釋它們。”

“因為你不得不承認這些構成水晶的元素能夠……怎么說呢……智能協作。而這正是你想否認的。當士兵排成一列,又或是組成中空的方陣,你認為這是因為他們具有理性。當野雁排成‘V’字飛行,你認為這是由于它們的天性。而當礦物質熔化后,均勻分布的原子自由移動,最終自發構成了在數學上堪稱完美的形狀②;又或是水汽凝固后,結成對稱、優美的雪花狀顆粒,你就無話可說了。你們甚至發明了一個詞來粉飾你們英雄主義情結的非理性。”

莫克森的語氣帶著不同尋常的熱烈與真誠。當他停下來的時候,我聽到旁邊的房間中傳來一聲重響,就像是有人張開手掌,朝著桌子拍下。正是那間被我喚作他的“機器房”的房間,那里除了他,沒人能夠進去。同一時間,莫克森也聽到了聲響,并明顯地表現出了不安。他起身快步朝聲音傳出的房間走去。我覺得很是奇怪:難道會有人待在那里?而且,我對我的這位朋友深感興趣——毫無疑問,我對他有一種莫名的好奇。這一切促使我凝神細聽,不過讓人稍感欣慰的是,我還不至于將耳朵都湊到鎖眼上去。里面傳來了一些令人疑惑的聲音,像是掙扎,又似乎是扭打;連地板都抖動起來。我清楚地聽到了粗重的呼吸聲以及一聲嘶啞的叫罵——“該死的!”接著,陷入了一片寂靜。然后,莫克森重新出現了,笑容帶著些歉意,說道:“原諒我突然離去。那里有臺機器失去了耐心,在發脾氣。”

我的目光牢牢地黏在他的左頰上,那里有四道平行的劃痕,道道見血。我說:“它是怎么修剪指甲的?”

我本不必說這個笑話的。他對此毫不在意,坐進之前的那把椅子,繼續剛被打斷的獨白,似乎什么事情都沒發生過,“很明顯,你并不贊同那些人(我就不一一提及名字,勞煩讀者了)的觀點——一切事物都是有知的,每一個原子都是有生命、有感覺、有意識的存在。但我相信,沒有一樣東西是死的、沒生氣的:它們都是鮮活的,都充滿了生命力;有的已經表現了出來,有的仍然蟄伏著;都對它周圍環境中相同的生命力極為敏感——當它們有機會同高等有機體接觸的時候,極其容易受到有機體體內更為高級、精微的生命力的影響,就像人將自己的力傳輸到了出于他的意志而生的機械中那樣。它會吸收人的智力和意志力,并且機器越是復雜,其工作越是精密,吸收的智力和意志力就會越多。

“不知你是否想到了赫伯特·斯賓塞③對‘生命’的定義?我三十年前讀到了它,據我所知,他日后又對其有所修正。但在那個時候,我真的想不出整句話有任何地方能夠被增刪、修改,以臻完善。在我看來,它不僅是最恰當的定義,也是唯一的定義。

“‘生命,”他繼續說道,“是由性質不同,但能同時并持續發生的變化所構成的,能夠和外部環境有序共存。’”

“這個定義闡釋了生命的表現。”我說,“但毫無生命產生的線索。”

“這個,”他回答,“已經是定義能夠做到的一切了。就像穆勒①曾指出的那樣:我們對因果一無所知,所能觀察到的不過是前情后續罷了。②在某種現象之中,一件事情和另一件不同的事情總是同時發生:我們將在時間上領先的那件稱作因,后一件稱作果。比如:一個人多次看見狗追捕兔子,并且從未見過與之行為不同的狗和兔子,他就會將兔子認作狗的‘因’。

“但是,”他補充道,極其自然地笑了,“恐怕我的兔子已經將我帶離了合理的捕獵路線。我沉浸在追尋本身的樂趣中無法自拔。我想讓你注意到的是,赫伯特·斯賓塞對‘生命’的定義中囊括了機器的行為——定義中沒有任何地方不能適用于它。如果按照這位明察秋毫的觀察者、深思熟慮的思想家所言,一個處在活動狀態中的人是有生命的,那么,在運轉中的機器亦然。作為一個發明家和機器的制造者,我知道實情的確如此。”

說完這番話,莫克森沉默了好長一段時間,心不在焉地盯著燃燒的炭火。天色漸晚,我覺得是時候告辭了。雖然,我極其不愿將他留在這棟偏僻的房子中,獨自和某個人待在一起。我對那人一無所知,只能推測出他不太友好,甚至可能有些邪惡。我傾身向前,鄭重地與他對視,用手指著他工作室的門,問道:“莫克森,誰在那兒?”

有些出乎我的意料,他輕笑了起來,毫不猶豫地回答:“沒人。讓你憂心的那個事故是由于我的粗心大意引起的。有臺機器我忘記關了,又沒有給它留下可以做的事情。那時,我正沒完沒了地啟發你。你知不知道,其實意識是律動的造物?”

“哦,不管是事故還是你的新理論,都同樣讓我煩心!”我一邊回復,一邊起身,順手拿起我的外套,“晚安。另外,我希望下次你認為該阻止那臺你忘記關上的機器時,它已經戴上了手套。”

我沒等他對我的抨擊作出反應,就離開了房子。

雨傾如注,夜色深重,我沿著木板搭就的顫巍巍的行道前行,穿越從未修葺的泥濘小徑,摸索著走向小山山頂。山頂之上的夜空被城市的燈光微微照亮。而在我的身后,除了莫克森的房子有一扇孤零零的窗戶透著燈光,余下的什么也看不見。在我看來,這扇窗戶似乎帶有某種神秘而命定的意味。我知道那扇沒有窗簾的窗戶屬于我朋友的“機器房”,而且我敢肯定,在做完我在機器意識方面的導師和律動之父后,他又繼續投入到被打斷的研究中去了。在那個時候,我雖然認為他的說辭怪異,在某種程度上還引人發笑,卻隱隱感到,這些話與他的生活以及性格——甚或命運——有某種悲劇性的聯系。不過,我現在再也不會認為這是神經錯亂的怪異行為,再也不會因此發笑了。不管他的觀點如何,他對其的論證卻邏輯嚴密。他最后的一句話反復出現在我的腦海,“意識是律動的造物”。這句論斷言簡意賅,我現在發現它簡直引人入勝。不管你將它咀嚼多少遍,都能延展出更廣的含義,挖掘出更深的暗示。正因如此,(我認為)可以基于這句話建立一種哲學體系。如果意識是律動的造物,那所有的東西都是有意識的,因為一切都在運動之中,且所有的運動都具有韻律。我不清楚莫克森是否意識到了,其思想的重大與深遠——這一觀點泛化后,能夠涵括的范圍如此之廣;又或者,反復地以某種方式進行觀察之后,他已經擁有了屬于自己的哲學信仰。

這一信仰對我來說是全新的,莫克森的闡述也沒有使我成為虔誠的信徒;但是,它就像照向我的一束光,正如照向掃祿·大數①身上的一樣。在狂風暴雨之中,在黑暗與孤獨之中,我體會到了路易斯②所謂的“哲思的無盡變化與激動人心”,我為了新知歡欣鼓舞,為了理性深感驕傲。我有些飄飄然了,似乎有一雙無形的翅膀將我提起,讓我在空中穿行。

現在,在我看來,莫克森就像是導師和領路人。我屈服于在他那兒尋得更多光明的沖動,不自覺地轉身返回,等我意識到自己在做什么的時候,幾已走到了他的門前。我被雨淋透了,卻感受不到絲毫不適。在極度的興奮之中,我無法冷靜地尋找門鈴,而是直接握住了門把手。我扭動把手,走進房內,爬上樓梯,直奔我剛剛才離開的房間。一片黑暗和寂靜。正如我推測的那樣,莫克森在旁邊的房間中——“機器房”。我摸索著墻面,找到了連通兩間房子的門,使勁敲了幾下,但沒有回應。我以為是由于室外噪音太大。狂風呼嘯,暴雨沖刷著單薄的墻壁,屋子沒有裝天花板,密如鼓點的巨大敲擊聲布滿了整個瓦屋頂,且持續不斷。

我從未受邀進入機器房中,事實上,所有人都被拒絕進入。只有一個例外,那是一位技術高超的冶金工人。大家對他知之甚少,只知道他的名字叫海利,個性沉默。但我的精神處于極度亢奮之中,理智與禮貌全都被拋諸腦后。我打開了房門。然而,眼前的景象讓我瞬間忘記了自己的哲學推演。

莫克森坐在一張小桌子離我較遠的一端,面對著我。桌上點著一支蠟燭,這就是整個房間的全部光源。在他對面,坐著另一個人,背對著我。兩人之間的桌上擺著一副象棋,他們正在對弈。我不大懂象棋,但棋盤上只剩零星的棋子,可以得知這局棋已經接近尾聲。在我看來,莫克森并沒有專注于棋局本身,而是緊張地注視著他的對手。他的目光緊緊黏在對手身上,哪怕我就直直地站在他對面,他也沒有察覺到我的存在。他臉色慘白,眼睛如鉆石般閃閃發光。我只能看到他的對手的背面,但那已經足夠了。我不該奢望看到這個對手的臉的。

這個對手看起來身高不足五英尺,從比例來看,或許是只猩猩——肩膀寬得驚人,脖子又短又粗,腦袋又寬又扁,黑色的頭發糾纏在一起。此公戴著深紅色的氈帽,身著同色束腰外衣。外衣緊緊地裹住了腰部,衣袂垂到其座位上——從外形上看是個盒子;腿腳都看不見。這家伙的左前臂似乎正放在腿上,用右手走棋,兩臂都不成比例的長。

我向后縮了縮,站進房門一側的陰影中。如果這時候莫克森的目光越過他對手的臉,也發現不了我的,只能看到門是開著的。某種東西讓我進退兩難,我有一種感覺——我不知道它從何而來——我正置身于一場迫近的悲劇之中,留下或許會對我的朋友有所幫助。雖然我知道這一舉動不夠禮貌,但我仍然留了下來。

棋下得很快。莫克森在走棋的時候幾乎不看棋盤,照我這種不懂行的人看來,他似乎只是在移動著最順手的棋子,而且動作快速、僵硬、粗暴。而他對手的反應同樣迅捷,但手臂的動作卻是緩慢、勻速且機械的,甚至我認為可以說是相當戲劇化的,簡直在考驗我的耐心。這場面給人一種不屬于人世的怪異感覺,我發現自己在發抖。不過,也有可能是因為我又濕又冷。

每走一步,那個陌生人都要將腦袋微微晃動兩三次,而每當這時,莫克森都會拾起自己的國王。突然之間我反應過來,那個人不會說話。所以,這家伙是一臺機器——一臺自動化的象棋選手!然后我想起了莫克森曾說過他發明了這樣的機器,但我并不知道這機器是實實在在地被制造了出來。難道他關于意識和智能的談話僅僅是展示這臺裝置前的序幕嗎?只是為了讓我在不知內情的情況下見到這臺機器,加劇我的震驚嗎?

在經歷了思想的劇烈轉變——“哲思的無盡變化與激動人心”后,這真是個不錯的結尾!我滿心憤懣,正想離去,突然,有事情勾起了我的好奇。我看到那東西寬大的肩膀聳了一下,像是被惹怒了:這一舉動極其自然——簡直同人類的行為相差無幾,再加上我現在看待事物的眼光已經有所變化,這動作驚了我一跳。事情還沒有結束,片刻之后,那東西用它緊握的手掌狠狠地捶向桌子。面對這行為,莫克森看起來比我還要驚恐:他向后推開椅子,全神戒備。

輪到莫克森走棋了,他將手高舉在棋盤之上,然后像鷂子一樣猛抓向自己的一顆棋子,同時高聲喊道:“將軍!”然后猛然起身,躲到椅子后面去了。

然而自動裝置一動不動。

風已經停了,但我聽到了隆隆的雷聲,越來越急,越來越響。在雷聲的間歇,我覺察到一陣低沉的嗡嗡聲。它和雷聲一樣,也越來越響亮,越來越突出。那聲音似乎是從自動化機器的某一部分傳出來的,而且毫無疑問是齒輪轉動的聲音。我覺得,似乎是機械裝置的運轉發生了紊亂,而起抑制和調試作用的部件又失效了。例如,在發生錯亂時,卡爪會被棘輪的輪齒彈開。但還沒等我就它的運行原理做出更多的推測,注意力就被其詭異的行動引開了。它持續而輕微地震顫著,身子和頭如同中風或者受冷的人一般顫抖著。它的動作越來越大,最終整個身體都劇烈地震動了起來。驀地,它跳起來,動作快得讓人來不及看清。接著沖過桌子和椅子,向前完全伸直了雙臂——用汽車司機的姿勢向前沖去。莫克森向后退去,想要躲開它,但太遲了:我看見一只可怕的手攫住了他的脖子!莫克森雙手握住那只手的手腕。接著,桌子翻了,蠟燭掉在地上熄滅了,一切都陷入了黑暗之中。但扭打的聲音卻極其清晰,而在所有的聲響中,最為可怕的是被扼住喉嚨的人掙扎著發出的粗啞刺耳的呼吸聲。我向那片來自煉獄的嘈雜聲走去,想要救我的朋友,但在黑暗之中卻沒法迅速地移動。突然,一道炫目的白色閃電照亮了整個屋子,永遠地在我的腦海、心靈和記憶之中烙印下了一幅歷久彌新的景象——打斗中的人都倒在地上,莫克森身處機器之下,脖子仍被鐵掌緊緊攫住,頭向后仰著,眼睛突出,嘴大張著,舌頭伸了出來。然而,兇手那涂了漆的臉上,卻是一副陷入沉思的安詳表情,似乎正在思索一步棋的走法!這是多么可怕的對比!這就是我看到的景象,接著,周圍又陷入了沉寂與黑暗……

三天之后,我在醫院中醒來,遲鈍的腦子慢慢回想起了那個悲劇發生的夜晚,也認出了照顧我的是莫克森信賴的工人——海利。他看到我在看他,微笑著向我走來。

“告訴我發生了什么。”雖然很虛弱,我還是盡力說道,“告訴我所有的一切。”

“當然。”他說,“失去意識的你被人從燃燒的房子——就是莫克森的房子中救了出來。沒人知道你為什么會在那兒,也許你得對此作一番解釋。起火的原因也很神秘。我個人覺得是因為閃電擊中了房子。”

“莫克森呢?”

“昨天下葬了。他的尸體被燒得所剩無幾。”

顯然,這位沉默寡言的人也偶爾會展露自己的情緒。當他將這一令人震驚的消息傳達給病人時,他表現得極為和善。我沉浸在精神上尖銳的痛苦之中,隔了好一會兒,才問出了第二個問題:“誰救了我?”

“好吧,如果你很想知道,是我救了你。”

“謝謝你,海利先生。上帝會保佑你的。那你是否也救出了以你精湛的技術制造出的神奇機器——那臺殺害了它的發明者的自動化象棋選手?”

這個男人陷入了長時間的沉默,眼光從我身上移開了。過了一會兒,他轉過頭,沉重地說道:“你確定事情是這樣的嗎?”

“我確定。”我回答道,“我親眼看到的。”

那是很多年以前的事情了。你要是今天問我相同的問題,我可能不會回答得如此肯定。

【責任編輯:魏映雪】

①熱的飽和溶液冷卻后,溶質以晶體的形式析出這一過程叫結晶。

②物質內的原子是均勻分布的,按一定規律排列。

③赫伯特·斯賓塞(Herbert Spencer,1820~1903):英國哲學家、社會學家。

①約翰·穆勒(John Stuart Mill,1806~1873):英國著名哲學家和經濟學家,古典自由主義思想家。

②出自《邏輯體系》第七章。

①Saul of Tarsus,即圣·保羅,早期基督教領袖之一,被天主教(大公教會)封為使徒,也是基督教正教會(東正教)安提阿牧首區的首任牧首。

②喬治·亨利·路易斯 (George Henry Lewes,1817~1878):英國哲學家、戲劇文學批評家。