濰坊煙區煙蚜繭蜂防治煙蚜技術研究初探

高政緒,管恩森,李園園,高 凱,王大海,尹子杰,李 洋,王德權,楊少杰,席元肖,夏 磊*

(1.山東濰坊煙草有限公司,山東濰坊 261205;2.山東城市建設職業學院,山東濟南 250103)

濰坊煙區煙蚜繭蜂防治煙蚜技術研究初探

高政緒1,管恩森1,李園園2,高 凱1,王大海1,尹子杰1,李 洋1,王德權1,楊少杰1,席元肖1,夏 磊1*

(1.山東濰坊煙草有限公司,山東濰坊 261205;2.山東城市建設職業學院,山東濟南 250103)

為有效防治煙蚜,減少化學農藥的使用,調查濰坊地區煙田煙蚜種群發生情況,開展人工溫室大量繁殖煙蚜繭蜂和田間釋放煙蚜繭蜂試驗研究。結果表明,濰坊地區煙田煙蚜主要發生在5月中下旬至6月上旬,接蜂時煙蚜量和接蜂量是影響煙蚜繭蜂繁殖的重要因素;大田放蜂生物防治效果達76.4%,防效顯著;大田放蜂應在田間蚜量發生較少的5月中旬,同時隨著放蜂次數和放蜂量的增多,防治效果提高。

煙蚜;煙蚜繭蜂;生物防治

煙蚜是一種對煙草為害嚴重的世界性分布害蟲,在我國各大煙區都有分布。其為害時間長,發生數量大,是煙草主要害蟲[1-2]。煙蚜不僅通過取食汁液對煙草造成直接為害,而且排泄蜜露誘發煙葉煤煙病和傳播各種煙草病毒病,是目前造成我國煙葉生產經濟損失最大的害蟲之一[3-5]。由于長期大量使用化學農藥,煙蚜已開始產生抗藥性,同時導致生態環境遭到破壞,農藥殘留增加,烤煙質量下降[6-8]。

煙蚜繭蜂是煙田中最常見的一種寄生蜂,田間基數較大,對煙蚜的自然寄生率高,最高可達90%[9-10]。煙蚜繭蜂易于人工飼養繁殖,通過對煙蚜的產卵寄生來控制煙蚜的發生。關于煙蚜繭蜂生物學、生態學、繁殖利用和防治煙蚜原理的研究已多有報道[11-15]。但相關研究的區域性較強,為此,調查了濰坊煙區煙蚜的發生為害規律,研究了煙蚜繭蜂的規模化繁殖技術,并進行煙蚜繭蜂田間釋放防治煙蚜效果的研究。

1 材料與方法

1.1 材料

供試煙草為中國南方育種中心提供的親蚜品種云煙203;供試煙蚜和煙蚜繭蜂為從本地煙田人工捕獲得到的當地種;花盆、接蚜毛筆、收蜂器等有關繁放蜂工具由云南綠葉生防科技有限公司提供;煙蚜繭蜂繁蜂室用60目防蟲網覆蓋,防止煙蚜繭蜂飛出;繁蜂溫室可調控溫濕度,溫度18~28℃,濕度50%~80%,利于煙蚜和煙蚜繭蜂的快速繁殖。

1.2 方法

1.2.1 煙蚜調查

在濰坊諸城賈悅鎮選取煙田,從5月1日煙苗移栽到7月中旬,每5 d調查1次。采用隨機取樣法,每塊煙田取5點,每點取10株,調查整株煙上的煙蚜數量。調查期內試驗地塊未噴施任何化學農藥。

1.2.2 煙株栽培

當煙苗長至5~6片真葉時,將其移栽至花盆內,用提苗肥液澆足定根水。確保通風透光,溫度18~28℃、濕度50%~80%。

1.2.3 煙蚜繁育

當煙株長至有效葉6~8片時,開始接蚜,每株均勻接20~30頭。

1.2.4 煙蚜繭蜂繁育

在濰坊諸城煙蚜繭蜂繁殖基地2—6月間開展試驗。當煙蚜繁殖到一定密度,達到2 000~3 000頭·株-1時,吸取成蜂或打僵蚜葉放入棚中寄生煙蚜,按照1∶50~100比例接入。

1.2.5 煙蚜繭蜂釋放

當煙株葉片有80%以上的煙蚜被寄生形成僵蚜時,可打僵蚜葉或吸取成蜂田間釋放。

1.2.6 煙蚜田間防治處理設計

在濰坊諸城賈悅選取試驗田,試驗設對照(不施藥不放蜂煙田)、施藥田、放蜂田3個處理,每處理重復3次。對照田固定5個煙株進行調查,按煙株從下至上分葉位進行,計算整株煙蚜數量、僵蚜數量。施藥田、放蜂田按10點取樣法,每點固定取5個煙株調查,每次取樣調查50株,調查時間從5月15日放蜂開始,每8 d調查1次,共調查4次。放蜂田同時在濰坊5個產煙縣諸城、臨朐、安丘、高密和昌樂設置試驗,統計田間防治效果。

2 結果與分析

2.1 煙田煙蚜發生動態

調查結果(圖1)表明,濰坊煙區煙蚜種群數量變化有2次高峰期,第1次高峰期出現在5月下旬,蚜量較高,平均每株蚜量為2.76頭;第2次高峰期出現在6月下旬,發生量較小,平均每株蚜量為0.3頭。第1次高峰期蚜蟲多為無翅蚜,而第2次高峰期多為有翅蚜。據此可知,大田煙蚜繭蜂放蜂時間為5月中旬以前,也就是在第1次高峰期發生之前。

圖1 濰坊煙區煙蚜發生動態

2.2 溫室煙蚜、煙蚜繭蜂的繁殖

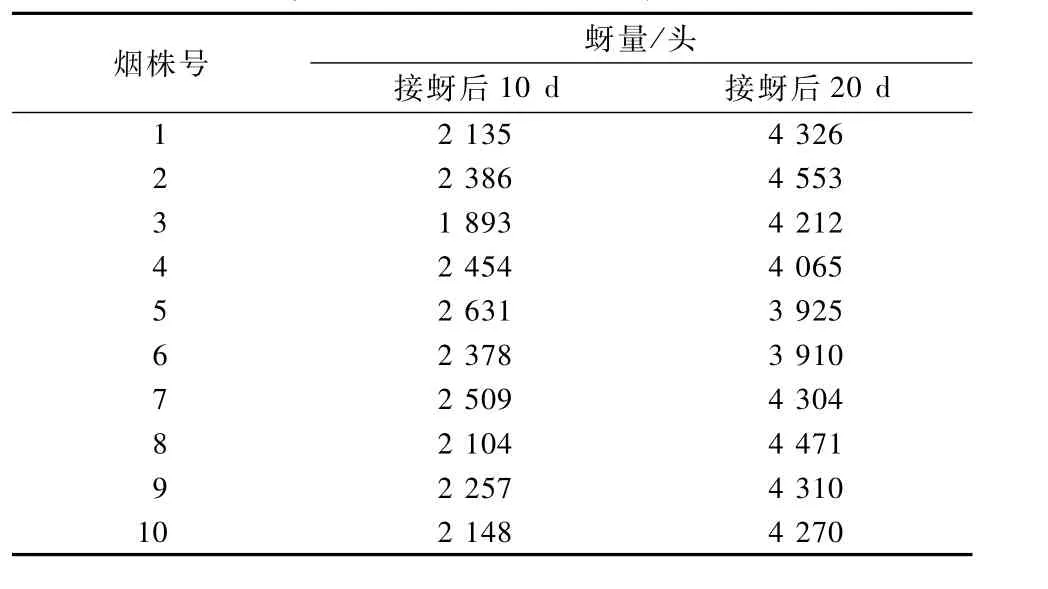

在玻璃溫室繁蜂小室內,3月1日選擇長至5~6片真葉的漂浮煙苗500株,移栽至直徑30 cm的花盆,每個繁蜂小室放置50株煙,加強水肥管理,控制溫度18~28℃、濕度50%~80%。3月20日接蚜,每株接25頭。表1表明,接蚜后10 d,煙蚜數量為2 289.5頭·株-1,是接蚜時的91.6倍;接蚜后20 d,煙蚜數量為4 234.6頭·株-1,是接蚜時的169.4倍。繁殖數量大,可有效滿足下一步煙蚜繭蜂的接種及擴繁。

表1 煙蚜繁殖的情況

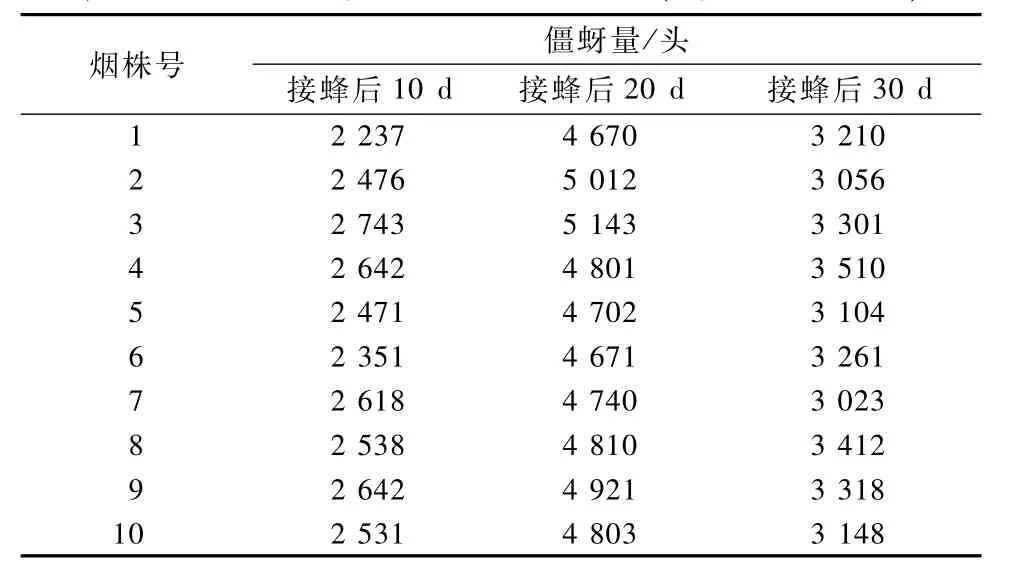

接蚜后20 d開始接蜂,按照每株煙接入42.3頭(蜂蚜比1∶100)計算應接入棚內的煙蚜繭蜂數量,在每個繁蜂小室接入煙蚜繭蜂2 115頭,接蜂后開始調查記載煙蚜繭蜂的繁殖數量(表2),每10 d調查1次,共調查3次。接蜂后煙蚜繭蜂繁殖很快,接蜂后10 d,平均僵蚜量1 685頭·株-1;接蜂后20 d,每株平均僵蚜量3 409.3頭;接蜂后30 d,每株平均僵蚜量2 604.7頭。在此環境條件下,煙蚜繭蜂的繁殖效率較高,可有效滿足大田放蜂防治煙蚜的研究。

表2 煙蚜繭蜂繁殖的情況(蜂蚜比1∶100)

研究不同接蜂量試驗,按照每株煙接入84.7頭(蜂蚜比1∶50)的數量計算應接入棚內的煙蚜繭蜂數量,在每個繁蜂小室接入煙蚜繭蜂4 235頭,同樣開展上述調查。表3看出,接蜂后10 d,平均僵蚜量2 524.9頭·株-1;接蜂后20 d,平均僵蚜量4 827.3頭·株-1;接蜂后30 d,平均僵蚜量3 234.3頭·株-1。表明蜂蚜比影響煙蚜繭蜂的繁殖效率,在一定范圍內,蜂蚜比越低,繁殖效率越高。

2.3 煙蚜繭蜂防治煙蚜蟲口減退率

試驗研究了對照區、施藥區和放蜂區的蟲口減退率。表4表明,相比對照,化學藥劑防治區蟲口減退率最高,可快速有效控制蚜蟲數量;放蜂防治區蟲口減退率較對照高,相比施藥區蟲口減退率低,但仍可作為一種有效的防治煙蚜的方法。

表3 煙蚜繭蜂繁殖數據調查(蜂蚜比1∶50)

表4 各處理田間蟲口減退率的變化

2.4 煙蚜繭蜂防治煙蚜的田間防治效果

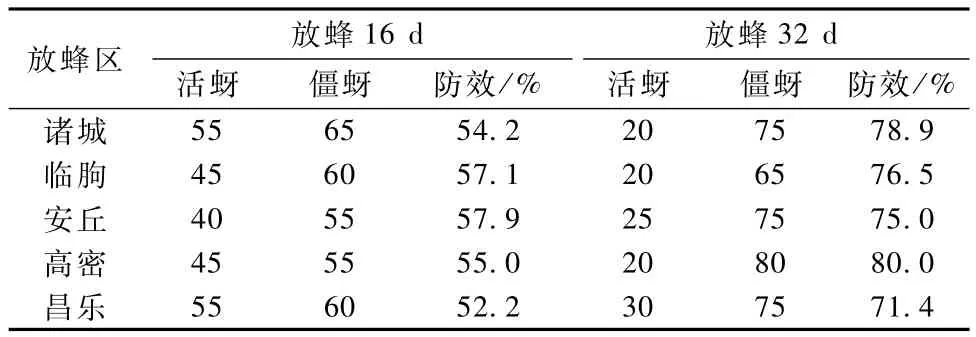

5個產煙縣的煙蚜繭蜂防治煙蚜田間防效見表5,統計數據為50株煙的蚜蟲數量。結果表明,煙蚜繭蜂對煙蚜具有較好的防效,且隨著放蜂時間的推移,防效在升高,說明煙蚜繭蜂防治煙蚜存在滯后期,防效不會和化防一樣見效快,這與文獻報道是一致的[16]。放蜂后16 d,臨朐和安丘的防效最高,分別為57.1%和57.9%,各縣平均防效為55.3%。放蜂后32 d,高密的防效最高80.0%,各縣平均防效為76.4%。

表5 放蜂區不同放蜂時間的田間防效

3 小結與討論

本研究針對濰坊煙區蚜蟲數量發生為害規律、煙蚜繭蜂繁殖和煙蚜繭蜂防治煙蚜的效果開展了試驗。結果表明,濰坊煙區煙蚜為害有2次高峰期,第1次高峰期出現在5月下旬,第2次高峰期出現在6月下旬,研究確定大田煙蚜繭蜂放蜂時間為5月中旬左右,應早于為害高峰期。煙蚜和煙蚜繭蜂可在溫度18~28℃、濕度50%~80%的環境條件下大量繁殖,且煙蚜繭蜂繁殖過程中,在一定范圍內,隨著煙蚜繭蜂接入數量與煙蚜數量比例的提高,繁殖效率提高。施藥區蟲口減退率最大,其次是放蜂區,對照區最小,說明煙蚜繭蜂可有效控制煙蚜的發生數量。煙蚜繭蜂對煙蚜具有較好的田間防效,隨著放蜂時間的推移防效在升高。放蜂后16 d,平均防效為55.3%;放蜂后32 d,平均防效為76.4%,防治存在滯后期。

本研究表明,煙蚜繭蜂防治煙蚜技術在濰坊煙區可有效應用,但規模化繁殖技術、放蜂防治技術和成本控制方面還需進一步研究,在后續試驗中應增加此方面的試驗。

[1] 郭線茹,羅梅浩,黨潤生.煙蚜危害對煙草生理及生長發育的影響[J].華北農學報,1995,10(2):95-99.

[2] 袁鋒,馮紀年.煙蚜為害的經濟損失研究[J].昆蟲學報,1994,37(4):440-445.

[3] 陳杰,龍勝賢,肖慈平,等.煙蚜繭蜂在煙蚜防治中的應用研究進展[J].安徽農業科學,2014,42(31):10931-10932.

[4] 崔宇翔,胡小曼,李佛琳,等.滇西北高原煙蚜繭蜂繁育及田間防治蚜蟲效果[J].云南農業大學學報,2011,26(32):123-128.

[5] 鄧勇強.我國煙蚜生物防治的研究概況[J].廣西植保,2007,20(3):19-21.

[6] 母少東,廖勇,刁朝強,等.煙蚜繭蜂防控煙蚜技術效果評價[J].安徽農業科學,2015(33):75.

[7] 秦西云,李正躍.煙蚜生長發育與溫度的關系研究[J].中國農學通報,2006,22(4):365-370.

[8] 任廣偉,秦煥菊,史萬華,等.我國煙蚜繭蜂的研究進展[J].中國煙草科學,2000(1):27-30.

[9] 唐軍,萬祖軒,黃浩,等.煙蚜繭蜂防治煙蚜的推廣應用探析[J].農業與技術,2014,34(3):133.

[10] 吳興富.煙蚜繭蜂繁殖利用概述[J].中國農學通報,2007,23(5):306-308.

[11] 吳興富,趙立恒.煙田煙蚜繭蜂的活動規律及其對煙蚜的防治效果[J].西南農業大學學報,2000,22(4):327-330.

[12] 楊于峰,史明惠,王那六.煙蚜繭蜂防治烤煙大田煙蚜技術及效果初報[J].云南農業科技,2010(4):122-125.

[13] 陳家驊,官寶斌,張玉珍.煙蚜與煙蚜繭峰相互關系研究[J].中國煙草學報,1996(1):8-12.

[14] 趙萬源,丁垂平,董大志,等.煙蚜繭蜂生物學及其應用研究[J].動物學研究,1980,1(3):405-415.

[15] 周子方,任偉,周冀衡,等.規模化應用煙蚜繭蜂防治煙蚜的主要技術障礙及應對方法[J].安徽農業科學,2011,39(16):9659-9661.

[16] 鄒鉞,朱艱,李曉強,等.煙蚜繭蜂防治煙蚜的應用前景分析[J].云南大學學報(自然科學版),2012(S1):122-128.

(責任編輯:張瑞麟)

S435

:B

:0528-9017(2016)12-2027-03

文獻著錄格式:高政緒,管恩森,李園園,等.濰坊煙區煙蚜繭蜂防治煙蚜技術研究初探[J].浙江農業科學,2016,57(12):2027-2029.

10.16178/j.issn.0528-9017.20161231

2016-06-18

濰坊市煙草專賣局(公司)科技創新項目(2014-05)

高政緒(1981—),男,農藝師,博士,研究方向為煙葉生產與檢測分析,E-mail:gaozhengxu@126.com。

夏 磊,E-mail:xialei@sd-tobacco.com.cn。