安徽鳳丹資源應(yīng)用擴(kuò)展的形勢(shì)分析與策略探討

江本利,於 春,王紅娟,劉方志,朱加保,路曦結(jié)

(安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所,安徽合肥 230031)

安徽鳳丹資源應(yīng)用擴(kuò)展的形勢(shì)分析與策略探討

江本利,於 春,王紅娟,劉方志*,朱加保,路曦結(jié)

(安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所,安徽合肥 230031)

分析了安徽鳳丹資源應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)和油用栽培產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題,探討了鳳丹油用栽培發(fā)展的策略與思路,為鳳丹栽培應(yīng)用的平穩(wěn)發(fā)展和合理定位提供參考。

安徽鳳丹;油用栽培;應(yīng)用擴(kuò)展;策略

鳳丹是安徽道地中草藥植物,其稱謂源于《中藥大辭典》記載:“安徽省銅陵鳳凰山所產(chǎn)丹皮質(zhì)量最佳”。鳳丹在植物學(xué)分類上屬于芍藥科牡丹組革質(zhì)花盤亞組,李嘉玨等[1]認(rèn)為“鳳丹”系列是江南牡丹品種群的一個(gè)亞群,由楊山牡丹長(zhǎng)期栽培演化形成的觀賞兼藥用的資源居群。銅陵市鳳凰山(中山)、三條沖(東山)和蕪湖市南陵縣丫山(西山)屬于同一植物生態(tài)類型區(qū)域,是傳統(tǒng)的鳳丹丹皮生產(chǎn)區(qū)[2]。鳳丹在長(zhǎng)江以南的銅陵等地經(jīng)過(guò)了幾百年相對(duì)高溫高濕環(huán)境栽培馴化,具有植株高大、根系淺、耐濕熱、結(jié)實(shí)率高、適應(yīng)性強(qiáng)、病蟲害少等特點(diǎn),是牡丹栽培向長(zhǎng)三角乃至更偏南地區(qū)擴(kuò)展的重要種質(zhì)資源。牡丹的觀賞和藥用栽培已有1 600多年的歷史[3],歷史上牡丹栽培曾多次興盛。近年來(lái),牡丹籽油脫色脫味等精加工工藝進(jìn)步明顯,2011年 3 月 22 日以牡丹籽仁為原料提煉出的牡丹籽油被衛(wèi)生部批準(zhǔn)為新資源食品[4],菏澤等牡丹主栽地區(qū)掀起了牡丹油用栽培熱潮。我國(guó)適宜油用的牡丹主要有鳳丹和紫斑牡丹2大系列資源[5],其中,紫斑牡丹適宜北方半干旱地區(qū)種植,主要在甘肅等干寒地區(qū)栽培,而鳳丹在全國(guó)有20多個(gè)省市適合種植,是油用牡丹主要推廣資源。

安徽是鳳丹的原產(chǎn)地和主栽地區(qū),以油用栽培為契機(jī),鳳丹資源應(yīng)用擴(kuò)展有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。然而,牡丹油用栽培尚處于起步階段,在植物資源基礎(chǔ)、合理生態(tài)區(qū)劃、生產(chǎn)加工技術(shù)支撐、基地建設(shè)發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)政策扶持等方面不可避免地面臨諸多問(wèn)題。基于此,筆者分析了安徽鳳丹的栽培應(yīng)用基礎(chǔ)、發(fā)展機(jī)遇、前景和油用栽培產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題,探討了鳳丹油用栽培發(fā)展的策略與思路,以期為鳳丹栽培應(yīng)用的平穩(wěn)發(fā)展及合理定位提供參考。

1 安徽鳳丹資源應(yīng)用的有利條件

1.1 安徽牡丹栽培的歷史底蘊(yùn)和鳳丹種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì) 安徽是我國(guó)牡丹主要產(chǎn)區(qū)之一,有著悠久的牡丹栽培史。民間各地散落著不少享有盛名的古牡丹,如巢湖銀屏牡丹、銅陵縣董店鎮(zhèn)東山村盛家御苑紅牡丹、懷寧小市乾隆牡丹[6]。主栽地區(qū)北有亳州,南有銅陵和寧國(guó)[7]。亳州是明代以來(lái)的牡丹栽培中心,現(xiàn)今亳州周邊仍有相當(dāng)面積的藥用牡丹種植。銅陵、南陵一帶為全國(guó)鳳丹種植基地,栽培獨(dú)具特色,所產(chǎn)丹皮質(zhì)量好,是道地中藥材。寧國(guó)、黟縣觀賞牡丹生產(chǎn)頗有知名度,寧國(guó)南極牡丹園收集、培植的牡丹被南方多地引種。總體來(lái)看,多年來(lái)安徽牡丹栽培以藥用為主,兼有少量觀賞栽培,安徽省范圍內(nèi)牡丹栽培有一定規(guī)模,銅陵、南陵一帶鳳丹栽培集中,大面積藥用栽培管理技術(shù)成熟。

安徽是鳳丹居群形成地和多年的主栽地區(qū),擁有豐富的鳳丹種質(zhì)資源。據(jù)《安徽大辭典》“銅陵鳳丹”條,“清乾隆《銅陵縣志》記載,早在1 600多年前的東晉時(shí)期,銅陵己栽培牡丹”[8]。銅陵大量種植牡丹始于明代永樂(lè)年間(1403—1424年)[9],在銅陵?yáng)|部的鳳凰山一帶作為中藥材栽培。明崇禎年間(1627—1644年),鳳凰山藥用牡丹的生產(chǎn)已經(jīng)有了一定規(guī)模。到了清代,三山地區(qū)已成為全國(guó)著名的牡丹皮產(chǎn)區(qū)。20世紀(jì)70年代初,鳳丹向全國(guó)十幾個(gè)省份推廣,達(dá)到了較大的生產(chǎn)規(guī)模[3]。源于三山一帶的田間栽培鳳丹形態(tài)表現(xiàn)出足夠的多樣性,花色以白色為主夾帶少量的粉色或紅色,部分花瓣基部為紅紫色,花型以單瓣型為主,偶見(jiàn)荷花型,充分顯示了其種質(zhì)資源的豐富性。

1.2 鳳丹栽培應(yīng)用推進(jìn)的機(jī)遇 當(dāng)前,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要矛盾已由總量不足轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性矛盾,種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行。然而,種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整卻面臨多重困難。其一,水土資源有限,工業(yè)化及城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、耕地質(zhì)量退化、地下水超采、地表水富營(yíng)養(yǎng)化等多方面原因造成水土資源緊張;其二,消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升緩慢;其三,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)深度融合,國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本高,易受國(guó)際市場(chǎng)沖擊;其四,全球氣候變暖,高溫、干旱、洪澇等極端天氣頻發(fā)重發(fā),引發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量波動(dòng)。這些困難在油料作物種植上具體表現(xiàn)為:2014年以來(lái)我國(guó)食用植物油進(jìn)口依存度已超過(guò)60%,擴(kuò)大常規(guī)油料作物油菜、花生、大豆的種植將面臨“與糧爭(zhēng)地”的矛盾,與國(guó)家糧食戰(zhàn)略沖突;我國(guó)天然橄欖油進(jìn)口量由2000年的330 t增加到了2010年的24 727 t,增長(zhǎng)了75倍;在我國(guó)有“東方橄欖油”之稱的山茶油產(chǎn)量從1999年的13萬(wàn)t增加至2009年的25萬(wàn)t,顯示出高品質(zhì)食用植物油仍相對(duì)稀缺[10];油料作物生產(chǎn)成本漸漲,產(chǎn)品價(jià)格受進(jìn)口產(chǎn)品沖擊,收益低;近年來(lái)極端天氣頻發(fā),油料作物產(chǎn)量不穩(wěn)定。

國(guó)家相關(guān)管理部門對(duì)上述問(wèn)題給出了指導(dǎo)意見(jiàn),出臺(tái)了相關(guān)文件。國(guó)辦發(fā)〔2014〕68號(hào)《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》提出繼續(xù)組織實(shí)施好《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009—2020年)》,開展核桃、油用牡丹等木本油料樹種資源普查工作,查清樹種分布情況和適生區(qū)域,分樹種制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜擴(kuò)大木本油料種植面積。農(nóng)業(yè)部《全國(guó)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃(2016—2020年)》給出油料作物調(diào)整重點(diǎn):兩油為主,多油并舉,穩(wěn)定油菜和花生生產(chǎn),在適宜地區(qū)示范推廣油用牡丹、油莎豆等,增加新油源。

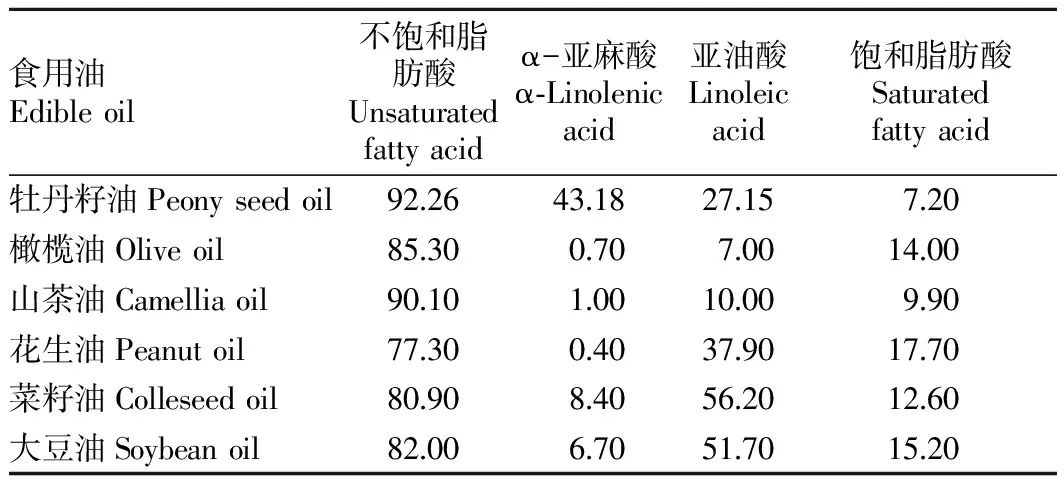

1.3 牡丹籽油的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值與和鳳丹栽培在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)上的潛力 有分析顯示,牡丹籽的含油率為24.12%~37.83%。牡丹籽油的主要成分為α-亞麻酸、油酸、亞油酸、棕櫚酸和硬脂酸,高α-亞麻酸含量是牡丹籽油的顯著特征(表1)。牡丹籽油是名副其實(shí)的優(yōu)質(zhì)食用油,且具備增強(qiáng)免疫力、降低血脂、降低血壓、降低血糖、通便保肝、抑制血栓性疾病等保健功能,勢(shì)必在引導(dǎo)人們食用油消費(fèi)由營(yíng)養(yǎng)型向健康型轉(zhuǎn)變的過(guò)程中占據(jù)一席之地。

表1 幾種食用油油質(zhì)對(duì)比

種植業(yè)有向生態(tài)農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。一方面,過(guò)去多年來(lái)因工業(yè)污染以及農(nóng)業(yè)種植中化肥、農(nóng)藥等的不當(dāng)使用,已使得我國(guó)大片土壤被污染,為恢復(fù)人們賴以生存的自然環(huán)境與資源(例如土壤與水源),種植業(yè)有必要向可持續(xù)的生態(tài)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)循環(huán)發(fā)展,同時(shí)為國(guó)民提供富含營(yíng)養(yǎng)價(jià)值且無(wú)毒的高質(zhì)量食物。另一方面,城鎮(zhèn)化發(fā)展,居民消費(fèi)水平提高,休閑度假的市場(chǎng)需求旺盛,發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游是推動(dòng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。

農(nóng)業(yè)部《全國(guó)綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2016—2020 年)》指出:發(fā)展綠色食品精深加工產(chǎn)品,重點(diǎn)是食用植物油、米面加工品、果酒等。鳳丹油用栽培契合國(guó)家發(fā)展健康食用植物油生產(chǎn)的政策,也富含旅游概念元素,基于鳳丹所產(chǎn)原料開發(fā)出的健康養(yǎng)生產(chǎn)品有牡丹籽油、牡丹花蕊茶、牡丹美容護(hù)膚品等,既可為休閑農(nóng)業(yè)提供花景欣賞,又可提供有形物化商品,適合作為休閑農(nóng)業(yè)中的景觀種植項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)。

2 安徽鳳丹栽培應(yīng)用進(jìn)一步發(fā)展面臨的問(wèn)題

2.1 種植業(yè)生產(chǎn)工作零碎分散、勞動(dòng)生產(chǎn)效率低困擾鳳丹栽培基地建設(shè) 種植業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)量在時(shí)間和空間上比較零碎分散,缺少工業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)的整齊一致和集中性,勞動(dòng)生產(chǎn)效率低,勞工報(bào)酬收益有限,因而難以留住青壯年工人,面臨勞工荒。種植業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)效率的提高需要規(guī)模化經(jīng)營(yíng)和機(jī)械化農(nóng)事操作,但農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)高度分散、流轉(zhuǎn)程序細(xì)碎繁瑣及土地租金漲落無(wú)序等原因延緩、阻礙了規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。我國(guó)種植業(yè)機(jī)械化發(fā)展不平衡,大面積平坦土地、農(nóng)事操作簡(jiǎn)單的稻、麥等作物機(jī)械化作業(yè)程度高,但山地丘陵、農(nóng)事操作復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化作業(yè)水平仍有待提高。鳳丹是多年生植物,栽培應(yīng)用屬于長(zhǎng)效投資類項(xiàng)目,農(nóng)事操作相對(duì)復(fù)雜,需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的高效率勞動(dòng)力。勞動(dòng)力成本高、生產(chǎn)效率低是鳳丹栽培基地建設(shè)和運(yùn)轉(zhuǎn)的重要制約因素,發(fā)展鳳丹栽培應(yīng)用亟需克服規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的困難,促進(jìn)機(jī)械化水平的提高。

2.2 鳳丹油用栽培的農(nóng)藝技術(shù)、牡丹籽油加工技術(shù)尚需改進(jìn) 作物大面積栽培需要三方面的農(nóng)藝技術(shù)——性狀穩(wěn)定的優(yōu)良品種、規(guī)模化種苗繁殖技術(shù)和豐產(chǎn)栽培管理技術(shù),鳳丹油用栽培這三方面技術(shù)都有所欠缺。具體表現(xiàn)為:目前各地鳳丹油用栽培使用的資源主要是鳳丹白居群及其后代,來(lái)源統(tǒng)一,但純化度不高,群體性狀在一致性、穩(wěn)定性上有待進(jìn)一步分化篩選;大規(guī)模種苗繁殖主要是種子實(shí)生苗,數(shù)量和成本上符合應(yīng)用需求,但由于親本資源種群基因雜合度較高,存在較大的變異性;同時(shí)大多數(shù)鳳丹實(shí)生苗的童期長(zhǎng)達(dá)5年,從播種出苗到形成收益的時(shí)間跨度大,導(dǎo)致前期投入成本累積較高。鳳丹油用方向的高產(chǎn)栽培技術(shù)罕見(jiàn)系統(tǒng)研究,現(xiàn)有報(bào)道多是一般栽培方法描述或源于丹皮生產(chǎn)中的經(jīng)驗(yàn)介紹,但丹皮生產(chǎn)偏重根的培養(yǎng),為了集中養(yǎng)分于根部,牡丹花期摘除花蕾就成為栽培管理的重要一步[9],油用種植目標(biāo)產(chǎn)品是種子,栽培管理技術(shù)需要重大調(diào)整,相應(yīng)的病蟲害發(fā)生規(guī)律和防治技術(shù)也大不相同。

牡丹籽油加工按工藝流程分提取和精煉兩個(gè)階段。牡丹籽油的提取方法主要有機(jī)械壓榨法、溶劑浸出法和各種萃取方法。由于機(jī)械壓榨法出油率相對(duì)較低,副產(chǎn)物利用率低,勞動(dòng)強(qiáng)度大,在壓榨過(guò)程中會(huì)破壞天然活性成分,不利于油料的綜合利用;溶劑浸出法工藝較復(fù)雜且存在有毒溶劑殘留等安全問(wèn)題[11],提取工藝逐漸向各種萃取方法發(fā)展。超臨界CO2流體萃取技術(shù)已進(jìn)入初步應(yīng)用階段,但設(shè)備相對(duì)昂貴且涉及高壓系統(tǒng),生產(chǎn)成本及技術(shù)要求較高[12]。為了降低設(shè)備投資,提高安全性,減少高溫高壓對(duì)油品的損傷,亞臨界流體萃取等相應(yīng)技術(shù)有待深入研究。牡丹籽油的精煉主要是指毛油的脫膠、脫色、脫臭等過(guò)程,牡丹籽油的質(zhì)量品相的提高依賴精煉技術(shù)的更新進(jìn)步。

2.3 牡丹籽油的公眾認(rèn)知度有限,消費(fèi)需求動(dòng)力不足,存在投資風(fēng)險(xiǎn) 牡丹籽油是經(jīng)國(guó)家衛(wèi)生部批準(zhǔn)使用的優(yōu)質(zhì)木本食用植物油,種植推廣符合種植業(yè)發(fā)展形勢(shì),市場(chǎng)價(jià)值高,產(chǎn)業(yè)鏈上有國(guó)家政策面的支持,但社會(huì)各界對(duì)此缺少認(rèn)知。目前,菏澤、銅陵、亳州等牡丹傳統(tǒng)主栽區(qū)以外的大部分國(guó)民幾乎不知道食用植物油中還有牡丹籽油,甚至大部分農(nóng)林作物科研人員對(duì)牡丹應(yīng)用的認(rèn)知也停留在觀賞花卉和藥用丹皮方向。一方面,公眾認(rèn)知不足,消費(fèi)需求處于待啟動(dòng)狀態(tài),產(chǎn)品市場(chǎng)打開有賴高成本經(jīng)銷活動(dòng)或經(jīng)年累月的消磨融入,難以迅速形成大眾消費(fèi),有滯銷風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,鳳丹油用栽培投資回報(bào)期比較長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈冗長(zhǎng)復(fù)雜,經(jīng)營(yíng)成本控制、整合管理難度大,致使有意從事經(jīng)營(yíng)的各類農(nóng)業(yè)投資主體猶疑不定。

3 安徽鳳丹栽培應(yīng)用的發(fā)展策略和思路

3.1 基地建設(shè)上全面統(tǒng)籌,因地制宜,合理布局 鳳丹油用栽培產(chǎn)業(yè)的有序、穩(wěn)定發(fā)展需要政府宏觀引導(dǎo),全面統(tǒng)籌,確保相關(guān)資源的協(xié)調(diào)利用。生產(chǎn)布局充分考慮鳳丹的多年生特性,油用栽培一次定植有效生產(chǎn)期可達(dá)40年,是一項(xiàng)全新的農(nóng)林復(fù)合種植業(yè)。鳳丹種植、牡丹籽油加工、產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)消費(fèi),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈體系有別于傳統(tǒng)農(nóng)作物。因此,種植區(qū)劃上,考慮植物生態(tài)適應(yīng)性和水土資源高效利用因素,繼續(xù)支持在銅陵、亳州等傳統(tǒng)主栽區(qū)及周邊的固有基地建設(shè),倡導(dǎo)皖南和大別山區(qū)域的山地丘陵地帶發(fā)展新的牡丹油用栽培基地;經(jīng)營(yíng)模式上,考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素和產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,支持適度規(guī)模化,全產(chǎn)業(yè)鏈整合經(jīng)營(yíng),倡導(dǎo)與鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)結(jié)合的鳳丹種植開發(fā)。

3.2 技術(shù)支撐上加強(qiáng)科研立項(xiàng),促進(jìn)農(nóng)藝及加工技術(shù)進(jìn)步 安徽省農(nóng)林科研機(jī)構(gòu)積極呼吁國(guó)家層面科研立項(xiàng),進(jìn)行鳳丹油用栽培方向的技術(shù)研究。省級(jí)公益性科研經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)列支,支持省內(nèi)農(nóng)林科研院所和高校進(jìn)行鳳丹油用栽培方向的技術(shù)攻關(guān)研究。加強(qiáng)省內(nèi)農(nóng)林科研機(jī)構(gòu)與從事鳳丹資源開發(fā)利用的省級(jí)龍頭企業(yè)對(duì)接,針對(duì)生產(chǎn)實(shí)況進(jìn)行應(yīng)用技術(shù)研發(fā)工作。農(nóng)藝技術(shù)上,以種子產(chǎn)量、含油率及牡丹籽油品質(zhì)提高為目標(biāo),進(jìn)行品種資源的引進(jìn)篩選、提純復(fù)壯,栽培管理的水肥調(diào)控、抗逆性研究以及病蟲草害防治等工作;加工技術(shù)上,以提高加工品質(zhì)、降低設(shè)備成本為目標(biāo)進(jìn)一步完善萃取提取及精深加工技術(shù)。

3.3 加強(qiáng)公益性宣傳,扶持產(chǎn)業(yè)起步,產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律 一方面,政府相關(guān)職能部門以科學(xué)分析、檢測(cè)為依據(jù),加大力度,客觀宣傳牡丹籽油的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì)、博覽會(huì)、推介會(huì)和旅游節(jié)慶等活動(dòng),利用互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊、廣播電視等媒介,宣傳牡丹籽油產(chǎn)品,提高其公眾認(rèn)知度,培養(yǎng)科學(xué)健康理念,引導(dǎo)消費(fèi)需求;國(guó)民食用習(xí)慣、對(duì)牡丹籽油性價(jià)比的認(rèn)可度等其他因素由投資主體自行應(yīng)對(duì)。另一方面,針對(duì)牡丹油用種植投資回報(bào)周期長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈冗長(zhǎng)復(fù)雜、成本控制和經(jīng)營(yíng)管理不易等問(wèn)題,可依照生產(chǎn)基地規(guī)模,面向早期進(jìn)行鳳丹油用栽培的開拓性農(nóng)業(yè)投資主體,給予資金、信貸、稅收等方面的政策扶持,調(diào)動(dòng)積極性,扶助產(chǎn)業(yè)起步,但產(chǎn)業(yè)的根本發(fā)展取決于投資主體自有資本與管理能力。合理引導(dǎo)油用牡丹栽培產(chǎn)業(yè),循序漸進(jìn),讓其在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律下生產(chǎn)和消費(fèi)逐步耦合,健康發(fā)展,避免大起大落。4 結(jié)語(yǔ)

總體而言,油用栽培是安徽鳳丹資源應(yīng)用擴(kuò)展的機(jī)遇,符合當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向,有利于種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高食用植物油的品質(zhì),增加食用植物油自給保障,也有望形成獨(dú)有安徽特色的一種生態(tài)農(nóng)業(yè)乃至旅游觀光農(nóng)業(yè),為安徽牡丹文化再增色彩。牡丹籽油消費(fèi)大眾化的實(shí)現(xiàn)需要鳳丹油用栽培產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的平穩(wěn)發(fā)展,有待業(yè)界人士多多努力。 參考文獻(xiàn)

[1] 李嘉玨,張西方,趙孝慶,等.中國(guó)牡丹[M].北京:中國(guó)大百科全書出版社,2011:2.

[2] 侯宇榮,劉煒,鄭艷,等.安徽南陵丫山產(chǎn)牡丹皮的道地性研究[J].中藥材,2014,37(8):1488-1491.

[3] 王佳.楊山牡丹遺傳多樣性與江南牡丹品種資源研究[D].北京:北京林業(yè)大學(xué),2009.

[4] 周琳,王雁.我國(guó)油用牡丹開發(fā)利用現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對(duì)策[J].世界林業(yè)研究,2014,27(1):68-71.

[5] 李育材.中國(guó)油用牡丹工程的戰(zhàn)略思考[J].中國(guó)工程科學(xué),2014,16(10):58-63.

[6] 黃新.牡丹引種至巢湖的主要性狀及光合生理的研究[D].合肥:安徽農(nóng)業(yè)大學(xué),2006.

[7] 鄭艷偉.江南牡丹品種資源調(diào)查與引種栽培研究[D].臨安:浙江農(nóng)林大學(xué),2009.

[8] 安徽大辭典編纂委員會(huì).安徽大辭典[M].上海:上海辭書出版社,1992:438.

[9] 陳讓廉.銅陵牡丹[M].北京:中國(guó)林業(yè)出版社,2004.

[10] 康真,張?zhí)煊睿?xí)心軍,等.湖北省油用牡丹產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及存在的問(wèn)題研究[J].農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技,2013,24(12):105-106.

[11] 閆曉雨,張雙峰,田媛媛,等.牡丹籽油制備工藝研究綜述[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,44(15):62-64.

[12] 李靜.牡丹籽油制備工藝及其穩(wěn)定性研究 [D].吉首:吉首大學(xué),2014.

Situation Analysis and Strategy Discussion on the Application Expansion of AnhuiPaeoniaostiiResources

JIANG Ben-li, YU Chun, WANG Hong-juan, LIU Fang-zhi*et al

(Cotton Research Institute, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei, Anhui 230031)

This paper analyzed the advantages of AnhuiPaeoniaostiiresources and the problems in the development of oil cultivation.The strategy was also discussed for the oil cultivation ofPaeoniaostii.This study was expected to provide references for the steady development and rational orientation of oilseedPaeoniaostiiindustry.

AnhuiPaeoniaostii;Oil cultivation;Application expansion;Strategy

2015年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣資金資助項(xiàng)目“皖南地區(qū)觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)集成與示范”。

江本利(1978-),男,安徽東至人,助理研究員,從事經(jīng)濟(jì)作物研究。*通訊作者,高級(jí)農(nóng)藝師,從事經(jīng)濟(jì)作物研究。

2016-10-25

S-9

A

0517-6611(2016)35-0222-02

- 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 教學(xué)研究型農(nóng)業(yè)大學(xué)全日制碩士研究生分類培養(yǎng)模式的系統(tǒng)分析

- 翻轉(zhuǎn)課堂教學(xué)模式在食品微生物檢測(cè)教學(xué)中的構(gòu)建與探索

- 農(nóng)林類高校不同學(xué)科大類的統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)分析

- 采煤塌陷區(qū)人工濕地改造社會(huì)影響評(píng)價(jià)

——以江蘇省沛縣為例 - 漢中馬鈴薯主糧化發(fā)展對(duì)策

- 基于GeoDA的江蘇省土地利用投入產(chǎn)出耦合協(xié)調(diào)度空間分析