相異到相融: 交互設計教學實踐探索*

樊婧

太原工業學院,太原 030008

相異到相融: 交互設計教學實踐探索*

樊婧

太原工業學院,太原 030008

以交互設計行業的高需求量為啟示,論述了交互設計與產品設計課程之間的異同之處,以及二者在設計實踐中的相互作用。通過對交互設計課程中授課內容與產品設計相關課程的關聯度、與社會實際需求的關聯度等問題的分析,從課程設置、教學實踐、產學結合等方面,探討交互設計課程在產品設計專業中如何有效地進行教學實踐及人才培養工作。提出了打破單一課程授課模式,分階段在不同課程中進行交互設計與產品設計從相異到相融的教學實踐,以此提升學生的設計能力。

交互設計;教學實踐;產品設計

一、引言

交互設計在近幾年已經成為設計領域中的熱門詞匯,也是設計行業中的新生力量,社會需求量也隨之不斷增大。因此,國內各大院校設計專業相繼開設交互設計相關課程,以適應人才輸出。

目前,除廣州美術學院、清華大學美術學院等少數高校,設有專門交互設計工作室以及交互設計培養方向外,在國內多數設計院校本科教學中,交互設計大多作為單門課程進行教學。而單獨設課的模式較單薄,課時短,周期短,學生在理解和實踐上并不深入,與產品設計相融性較低。

筆者在太原工業學院產品設計專業一直擔任交互設計課程的教學工作,將從以下3個方面探討交互設計課程的教學模式,以達成應用型本科院校的人才培養目標。

二、課程設置

所謂交互設計,是指在人與產品、服務或系統之間創建一系列對話。從本質上講,這種對話既是實體上的,也是情感上的,它能隨時間的推移,體現在形式、功能和科技之間的相互作用當中[1]。科技、功能的提升,會使得人與產品之間的對話隱喻性增強,而形式則是連接二者的橋梁。

隨著“產品”這一概念的逐步擴大,實體產品向虛擬產品靠攏,用戶行為指導產品外形,“形式”的內涵亦在逐步豐富。交互設計思維與產品設計思維并不相悖,相反二者始終貫穿整個設計過程。

交互設計雖然已不是全新的學科,但是與之相關的教學方法和研究方法仍沒有形成統一定論。在設計非物質化趨勢、設計教育整合創新,以及藝術與科學日漸融合的背景下,設計對象范圍越來越模糊且內容更加復雜[2]。因此,其內容、方法、理念也隨技術科學的發展而不斷產生變化。

以上兩方面體現出交互設計教學的課程設置與傳統單一課程教學的最大不同,就在于內容的多樣化,以及課程領域之間的模糊化。交互設計課程與產品設計課程領域界限的打破,在課程設置上靈活性與相融性更強,教學內容與實踐內容也會隨課程的變化而進行系統的演進。筆者根據所在學校產品設計專業修訂新版培養方案和教學大綱,將交互設計教學劃分為以下3個階段。

1.產品設計方法與交互設計相融

在大二上學期,產品設計專業開設有“產品設計原理基礎”課程,“產品設計方法”是其中部分授課的內容,包括“市場調查”和“用戶研究”。學生在基于市場調查的設計方法學習中,通過對某一系列產品進行人群細分、市場細分以及產品生命周期分析,結合這一產品的品牌形象來進行競品分析,能夠掌握產品設計方法中偏重客觀因素的市場調研方法。

在基于用戶研究的設計方法學習中,學生通過對某一特定人群的行為進行觀察總結后,引導出有意義的改良設計,包括人物角色模板創建、任務情景模擬、故事板講述,等等。

其中,基于用戶研究的設計方法與交互設計方法有交叉重合的部分。因此,在此課程中,學生不僅能夠掌握客觀分析市場的產品設計方法,在偏重用戶主觀行為分析的方法學習上,也能為“交互設計”課程做好鋪墊,達到產品設計方法到交互設計方法的自然過渡。

2.設計心理學與交互設計相融

在大二下學期,開設有“產品設計心理學”課程。本課程包括認知心理學中認知、記憶和感知等知識點,以可用性設計為典型應用。學生在學習過程中,通過對產品的易學性、簡化性、可視性等因素的分析,逐步深入了解用戶心理模型與自然匹配的概念。

在人與產品的對話中,用戶的行為所表現出的心理模型與產品本身所體現出的實際狀態如何形成自然匹配,是交互設計需要解決的重點問題,同時也是產品設計需要重視的問題,二者在這一知識點中出現交叉融合。因此,在此課程中,可用性設計的學習,也為“交互設計”課程中概念的理解建立基礎。

3.交互設計理論基礎與實踐

在大三下學期,開設的“交互設計”課程,從“交互系統”、“交互目標”、“用戶需求”、“用戶行為”等方面,對學生進行較為系統的交互理論構架。學生通過調研已有交互式產品,進行目標定位、需求確定、行為方式等階段式分析,在理論基礎上逐步明晰交互設計與產品設計的相異性。

在課程后半段,則進行卡片分類方法方面的練習,以熟悉交互界面的信息構架,結合用戶行為,分析理順用戶行為邏輯,從而掌握交互產品的操作流程設計,綜合學習以用戶目標為導向的交互設計方法。

在這一部分教學內容中,實踐輔以理論,由課程前期所積累的產品各類調研分析方法,在分析中發現問題,運用交互設計理論基礎及設計方法進行問題的解決,最終以高保真用戶界面的形式進行交付,模擬實際項目的設計流程,鍛煉學生系統地進行分析問題、解決問題的能力。

在本課程的課程設計中,教師對學生已完成的課程大作業進行深入輔導,教授除教學大綱外的交互設計相關知識點如原型設計軟件的學習。原型的構建,能夠使學生檢驗前期設計方案并進行修改完善,在合適的使用流程之上,創新性地提供用戶體驗流程,拓寬設計思路。在這一階段中,采用校內與校外并行輔導模式,引入企業設計思維,加強學生與社會接軌的能力。

三、教學實踐

根據產品設計專業的課程設置,交互設計理論基礎構架由3門課程分3個學期共同完成,沿市場調研-用戶研究-用戶心理模型,與自然匹配-用戶行為及需求分析這一教學路線依次遞進展開,實際應用將以課題項目的形式集中在交互設計課程中展開。

筆者根據我校所在地域及產品設計專業的特點,結合市場需求將教學實踐沿設計背景分析-用戶調研-頁面架構-設計產出這一流程進行,在前期交互設計理論基礎的構建上,以課題項目分階段完成的形式進行,要求學生理論應用于實踐。

具體做法是將學生以4~6人進行分組,以組為單位用PPT演示進行項目匯報。整個階段以學生設計實踐為主要內容,教師輔以指導講解。

以下將以學生“云游”項目組和學生“智能出行”項目組所完成的設計案例,對這一教學實踐流程進行闡述。

1.設計背景分析

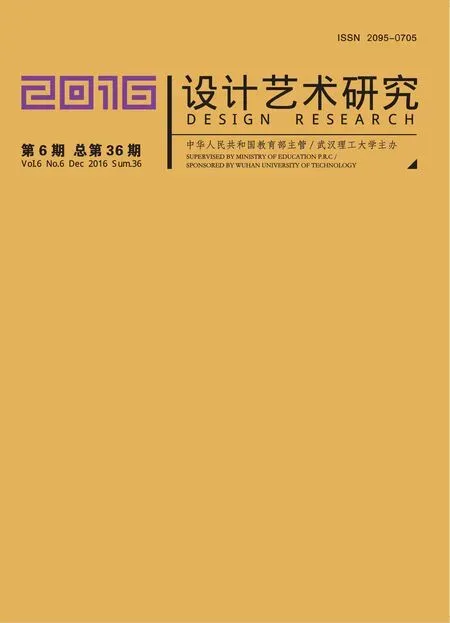

做設計之前,設計者需要確定設計什么,為什么設計。因此,在尋求痛點之前,學生應當對設計目標做出市場調研分析,包括趨勢研究和競品分析。知己亦需知彼,在這一階段中,產品設計與交互設計具有共通性,學生可以運用已掌握的設計方法進行產品的設計背景分析。學生“云游”項目組針對目前市面旅游類APP,進行了相應的競品分析(見圖1)。

圖1 旅游類APP競品分析①

在此背景分析中,學生“云游”項目組列出了旅游業經濟逐年上漲,以及使用旅游相關服務移動化的產品特點。在競品分析中,學生“云游”項目組選取了使用量較大、用戶口碑較好的五大旅游APP,分別從功能特點、界面特點、交互特點和用戶反饋等4個方面進行比較分析,找出其在“移動旅游”這一形式中各自的優缺點。

結合用戶調查問卷,學生“云游”項目組總結出用戶在旅游中希冀獲得的國內外景點翻譯、驢友攻略推薦等功能服務。學生“云游”項目組通過這一階段的資料搜集整理形成項目的初步認知,為下一階段的實踐做好前期準備。

2.用戶調研

交互設計是通過了解用戶的行為和需求,從而為用戶提供更好的體驗過程[3]。學生“云游”項目組通過對目標用戶在不同場景中行為方式的特點分析,進行人物角色模板的創建,確定其顯性需求和隱性需求,從而為產品功能的定位指明方向。

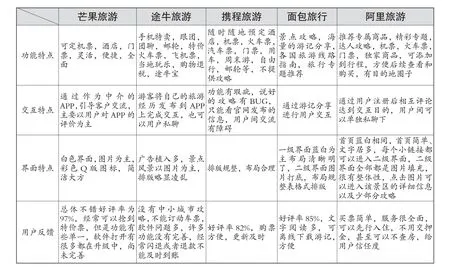

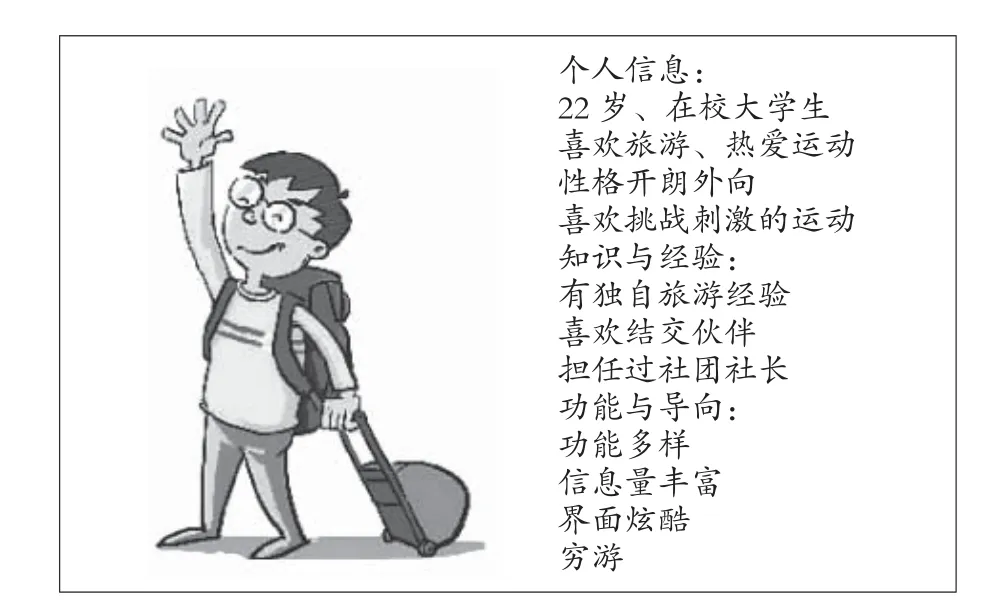

例如,學生“云游”項目組選取20~60歲年齡段中4個典型人物角色進行人物模板創建(見圖2),將人物行為串聯在旅游前、旅游中和旅游后3個連續的場景中,依次總結出目標用戶“獲取旅游攻略”、“地理文化介紹”、“交流評論”等顯性需求,以及“約游”、“翻譯”等隱性需求(見圖3)。繼而確定所設計APP的主要功能定位為“攻略”、“約游”、“訂閱”和“發現”這4個基本功能。至此,項目已現雛形。學生“云游”項目組隨著調研的深入,找出痛點并依據用戶需求重新定位產品功能點,設計方案逐步明朗化。

圖2 人物角色模板①

圖3 隱性需求①

3.用戶界面架構

經過從客觀角度的市場調研和主觀層面的用戶研究之后,學生項目組已能夠找出痛點并進行設計定位。在產品設計的流程中,學生項目組將會從形態的構思、材料的選取等方面,完成產品從概念到形式實體化的轉變。而交互設計則會依據痛點的確定,將多層次的用戶行為實現為符合操作邏輯的用戶界面。

在這一部分中,“形式”的內涵出現相異性,人與產品的對話所呈現的形式發生變化。因此,學生項目組需要在這一階段詳細分析前期調研結果,將項目雛形逐步形成框架式結構,推敲功能與功能之間、頁面與頁面之間的相互關系和邏輯順序,以設計定位點沿脈絡展開,最終形成用戶界面的架構。

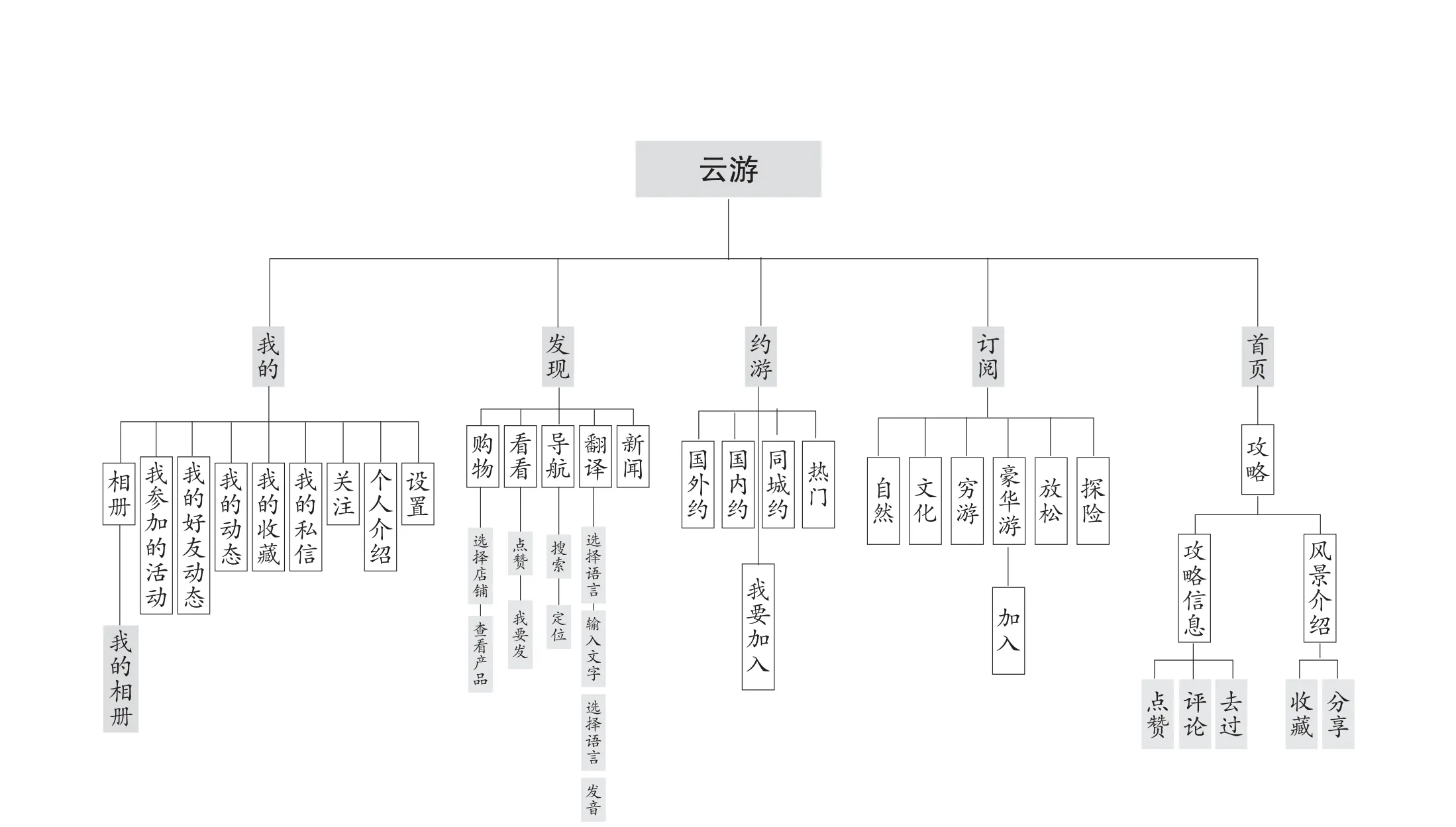

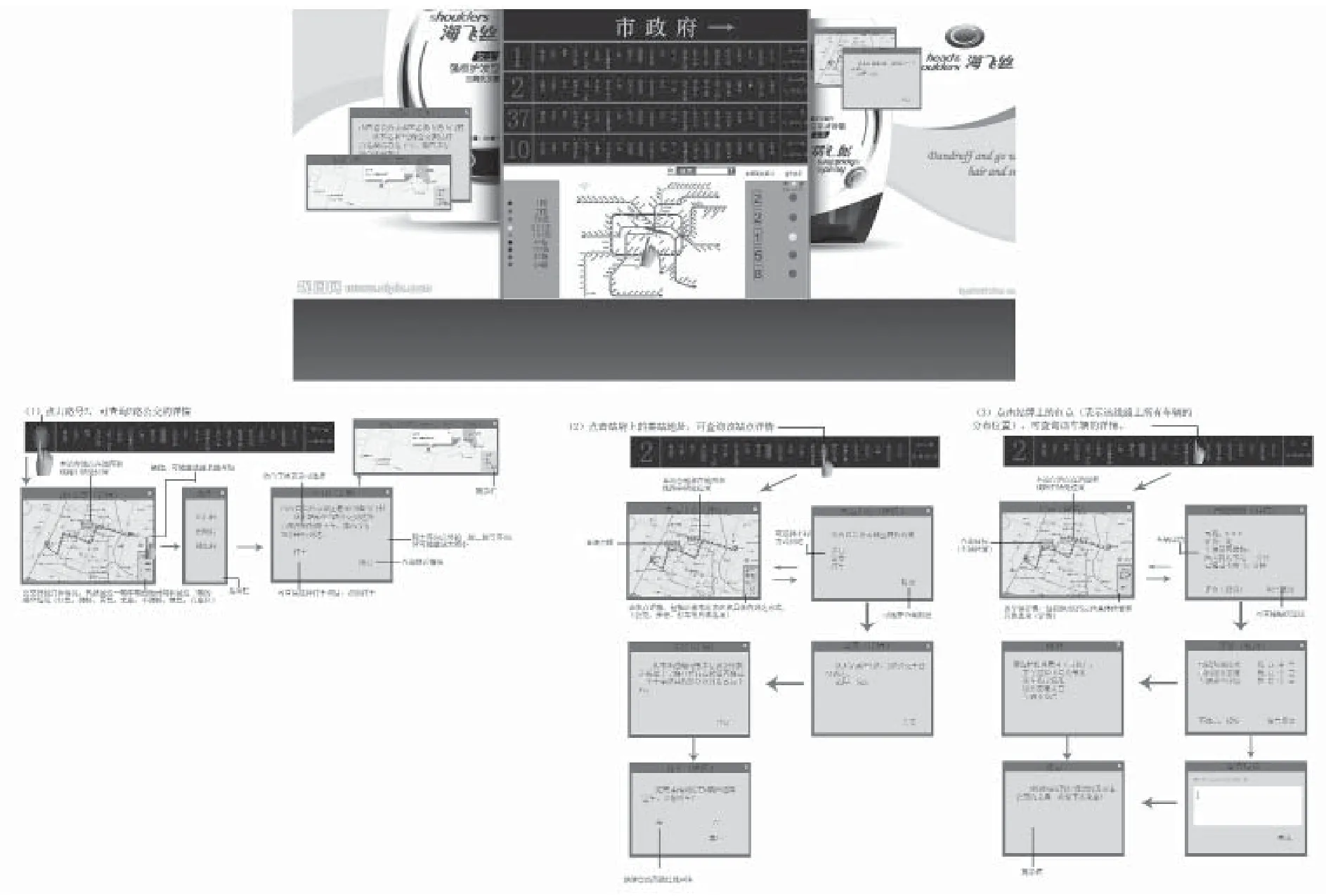

例如,學生“云游”項目組根據設計定位將APP的主要功能與次要功能進行梳理,對應每個主要功能進行二級擴散以及入口設置,形成符合操作邏輯的用戶界面架構(見圖4),從深度及廣度層面,對界面導航進行完善。又如,學生“智能出行”項目組為交互式公交站牌的設計,是由主屏界面引出“站點查詢”和“車輛查詢”兩大主要功能,圍繞其展開各功能操作邏輯的界面架構(見圖5)。

圖4 云游APP界面架構①

圖5 公交站牌界面架構①

4.設計產出

(1)設計產出階段,既包含交互設計中的原型設計,又同時需要體現設計方案在產品設計中的應用成果。原型設計是對用戶界面構架直觀性的視覺呈現,也是完善各功能細節并決定產品風格的重要步驟,由低保真原型設計與高保真原型設計兩部分組成。

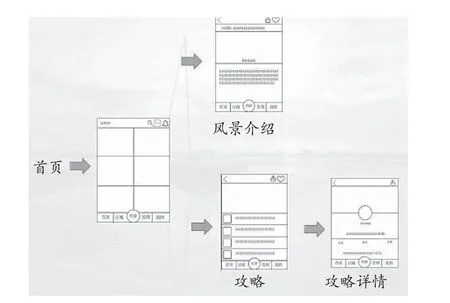

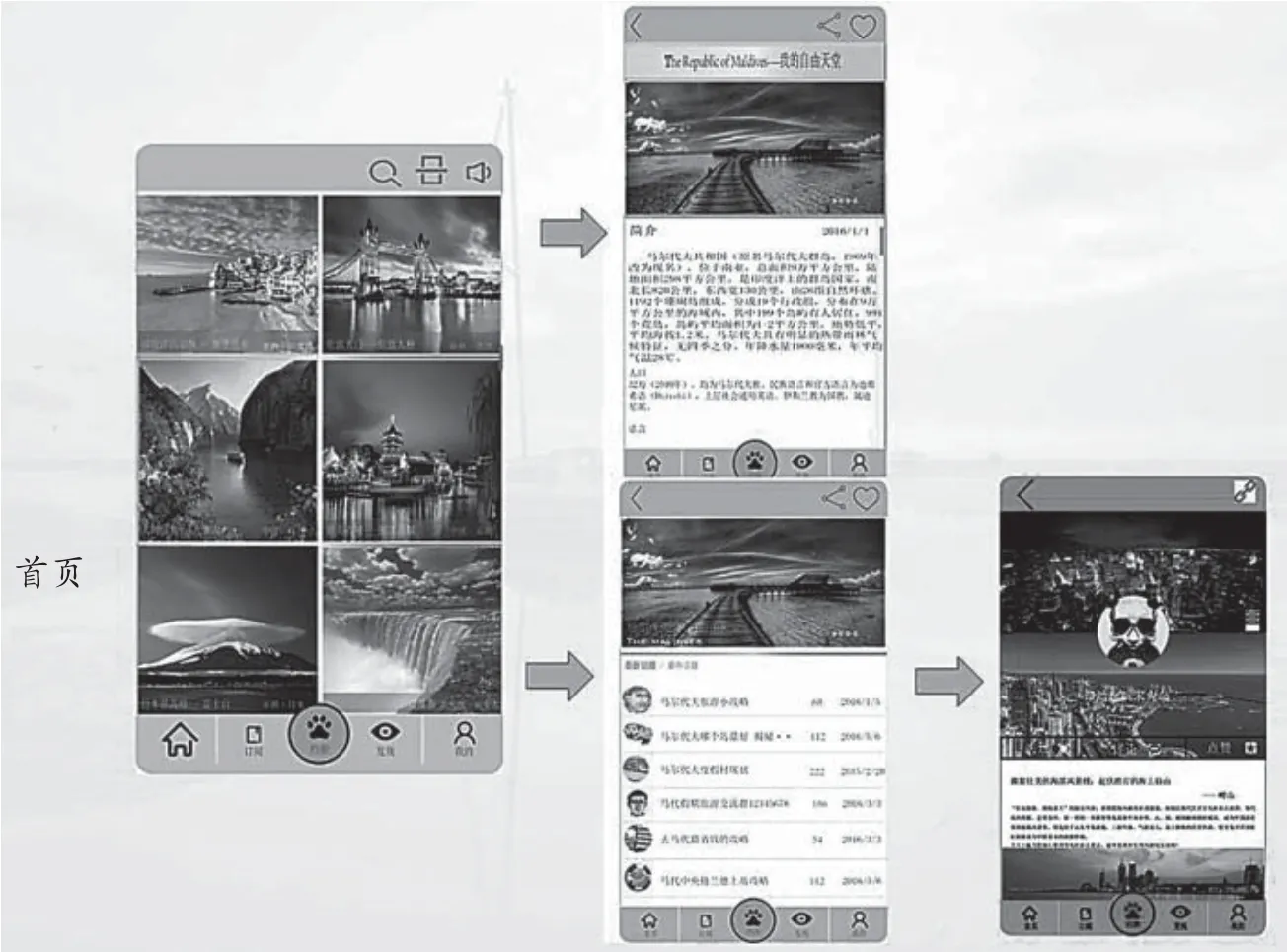

例如,在這一階段中,要求學生“云游”項目組依據前期用戶界面架構,先以線框圖的形式來完成低保真原型制作作品(見圖6)。在與教師交流過后,學生“云游”項目組進行進一步的調整修改,定稿后以真實界面的形式,完成高保真視覺稿制作作品(見圖7)。

圖6 低保真原型①

圖7 高保真視覺稿①

(2)將交互設計方案應用到產品設計的實踐中,學生將產出的用戶界面以物化的形式作為載體呈現,產品設計與交互設計二者又出現相融部分。

例如,學生“智能出行”項目組在交互式公交站牌的設計方案完成之后,進而結合產品設計思路設計出輔助性產品——智能公交IC卡(見圖8),具備語音提示功能,可在公交卡上進行路線、車站的查詢。

圖8 智能公交IC卡產品展示①

同時,依據用戶乘車利用碎片時間“有事可做”的心理需求,項目組給智能公交IC卡設計了部分娛樂功能,尺寸及使用方式最終以動畫演示的形式進行項目匯報(見圖9)。將項目的實踐方案反饋到產品設計中,學生綜合設計的能力大大提高,教師也達到了交互設計與產品設計從相異到相融的教學實踐應有的效果。

圖9 視頻演示①

四、產學結合

高校的根本使命,是向社會培養和輸送適合社會發展需求的人才[4]。與企業建立合作,活躍在一線的設計師能夠為師生帶來適合商業規范的設計流程,并能夠以成熟的設計思維,指導學生逐步提高分析和解決復雜問題的設計能力。

教師在交互設計課程設計的環節中,引入企業設計師的講授,針對各組學生已完成的課題項目進行深入講解,從企業實際設計規范的角度指導學生調整并完善各自的設計方案。同時,教師結合實際項目產出,要求學生在這一階段運用軟件進行交互原型的構建,進一步審視課題項目的合理性與創新性。

環節尾聲階段,學生以項目組為單位進行項目匯報,評分組則由企業人員與授課教師共同組成,分別從方案思路、方案表現和口頭表達等方面考查學生分析問題、解決問題和交流溝通的能力。

該課程設計結束后,學生將會在大四上學期進入企業進行項目的實習實訓,因此這一階段的產學結合訓練,為學生從學校邁入社會提供了一個較好的緩沖期和過渡期。

五、結語

交互設計與產品設計二者并行不悖,其相異性與相融性可分階段體現在不同的課程中,通過課題項目的教學模式與產學結合的實踐形式,以期培養具備綜合性設計思維與實際設計能力的專業人才。

筆者對交互設計課程在產品設計專業中的教學實踐進行了初步探索,也將在今后的教學任務中不斷總結經驗而繼續完善教學模式,以期構建更好的平臺。

注釋

① 圖1至圖9來源:作者所在學校產品設計專業學生課程實踐作品。其中,圖1、圖2、圖3、圖4、圖6、圖7為2013級學生“云游”項目組張浩、周茸等課程實踐作品;圖5、圖8、圖9為2012級學生“智能出行”項目組張雪瑩、王彩君等課程實踐作品.

[1] 科爾科.交互設計沉思錄:頂尖設計專家Jon Kolko的經驗與心得:原書第2版[M].方舟,譯.北京:機械工業出版社,2012:概述14-15.

[2] 陳志剛,魯曉波.大數據背景下信息與交互設計的變革和發展[J].包裝工程,2015(8):6-9.

[3] 周飛,鄧嶸,李世國.論產品交互設計中的模糊性[J].包裝工程,2013(18):39-42.

[4] 劉毅.工作室體系下的交互設計教學初探:以廣美交互設計工作室為例[J].裝飾,2013(3):143-144.

(責任編輯 孫玉萍)

From Difference to Integration: A Study on Interaction Design Teaching

FAN Jing

(Taiyuan Institute of Technology,030008 Taiyuan)

With the high demand of interaction designers, this paper discusses the similarities and differences between interaction design and product design as well as their interaction in design practice. Based on an analysis of the relationship between interaction design courses and product design courses, and relationships between interaction design courses and social needs, this paper explore show to carry out better personnel training and teaching practice effectively from such aspects as curricular setting, teaching practice as well as combination of production and learning. At last, this paper advocates that in order to enhance students' design capabilities, teachers should gradually promote the integration between interaction design and product design in their teaching practice instead of monotonous lecturing.

interaction design;teaching practice; product design

J0-05

A

10.3963/j.issn.2095-0705.2016.06.017(0092-07)

2016-09-05

太原工業學院教育教學質量水平提升工程教學改革研究項目(2014YJ40)。

樊婧,太原工業學院設計藝術系講師。