絲綢產業的邏輯斯蒂曲線史證

——來自《湖州絲綢志》的發現

■劉孝斌/文

絲綢產業的邏輯斯蒂曲線史證

——來自《湖州絲綢志》的發現

■劉孝斌/文

湖州素有“絲綢之府”的美譽,絲綢產業的風華流韻于此盡收眼底。2015年,湖州的錢山漾遺址被新華社正式命名為“世界絲綢之源”,這進一步彰顯了湖州這座城市的絲綢文化底蘊。絲綢產業作為中國農業文明時代的代表性產業,曾經承載了一系列政治、經濟、文化流觴,鑄就了中國農業文明的輝煌。以絲綢產業為棱鏡,折射出來的文明古國之光即便消減到今天依然可以感受到溫暖和仁懷。正是在絲綢產業的鋪墊之下,習總書記的“一帶一路”戰略才有了最深厚的人文關懷和最具感召力的宣傳旗幟。因此,絲綢產業的興衰歷程,絕不僅僅是一個產業的生命周期輪回,在更廣大的視野維度上是世界經濟格局的權力交替以及文明破舊立新的管窺。甚至在現如今“一帶一路”戰略的宏大藍圖中亦可見絲綢產業留下來的有形與無形印記。本文選擇絲綢產業最具代表性的城市——湖州作為分析樣本,以《湖州絲綢志》為中心探索邏輯斯蒂曲線在絲綢產業上下幾千年歷史中的流動軌跡,即慕農業文明之古風,也啟工業文明之未來,最終希望能為“一帶一路”戰略提供一個本原的理解維度。本文擬從六個部分對絲綢產業的邏輯斯蒂曲線進行史證,其中第一部分是闡述邏輯斯蒂曲線的本義,第二到第六部分則按照邏輯斯蒂曲線的五個階段(形成期、成長期、成熟期、衰退期、重生期)尋找史證。

一、邏輯斯蒂曲線的本義

邏輯斯蒂曲線在本質上是對生長規律的一種描述,其數學結構模型一般表述如下:

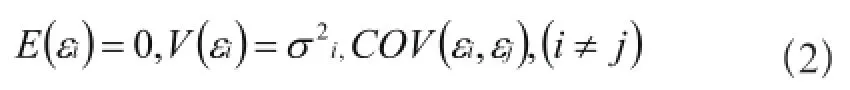

(1)式中,L、a、b都是參數,L是y的飽和值,b代表增速因子,t代表時間變量,ε是隨機誤差項,ε一般滿足如下條件:

(2)式中,E(εi)代表ε的期望,V(εi)代表ε的方差,通常設定:誤差項的變動完全出于隨機。

對(3)進行求解需要設定L0、a0、b0為初始值。初始值的設定可以采用三段法:

具體而言,邏輯斯蒂曲線的圖形表達如下:

圖1 邏輯斯蒂曲線的演化軌跡

在圖1所示的邏輯斯蒂曲線演化軌跡中,a到b之間是形成期,b到c之間是成長期,c到d之間是成熟期,d到e之間是衰退期,e是c分岔點,e之后的階段暫且稱之為重生期。

二、絲綢產業的形成期:夏商至隋唐

絲綢產業具有五大工序:蠶桑、繅絲、絲織、印染、服裝。五大工序的全部成形并初具規模是在隋唐時期。1958年在湖州發現的錢山漾遺址,出土了殘絹片、絲麻制品,這意味著4700年前的湖州就誕生了絲綢產業的雛形。從絲綢產品而言,湖州絲綢產業比較成熟的產品誕生于夏禹時代,以“織貝”命名,三國至南北朝時期,產品種類逐漸增多,綠絹、白練(絹)、締等類絲織品開始在吳興郡陸續面市。唐代時期絲綢產業的產品種類方成規模,頗有厚積薄發之勢,絹、續、毅(絕紗)、纖、綿、綢、羅等絲綢經典品種終于現身,其中吳凌的烏眼綾、重面絹、盤條繚綾、花綢、綿綢等皆可入名特產品之列。以唐代的綾、絹為例,綾,“唐時充貢,號吳緩,郡城出”。武德四年(621)“吳郡之烏程縣置土貢御服烏眼綾”、“湖州土貢御服烏眼綾”,且“各縣皆出”。絹,亦為唐代貢品。貞元十五年(799)十二月,刺史顧況尚記述州境上貢的纖編(即白色細絹)。絹類中以重面絹為著。吳綾中的玄鵝、掬豹、天馬等紋飾盤條繚緩,也頗有名聲。從絲綢服裝而言,三國及隋唐依然是形成期。三國時期,吳國吳興郡的富家百姓以綾緒為服,并且該服裝的制衣技術隨后流傳到日本。《古事記》所載“應神三十七年(306)織工兄援、弟援、吳織、漢織四女自吳往。”及《日本書記》所載“十四年(470)將吳所獻手術才伎、漢織、吳織、衣縫、兄援、弟援等,泊于住吉津”,皆為當時絲綢服裝制衣技術流傳到日本的史料證明。日本的和服舊稱吳服,其意為吳地之服,由此亦可見三國時期的絲綢與日本之間的深厚淵源。晉朝時期,絲綢服裝在上層社會得到推廣,官員、富商著白練(絹)為裙。至唐朝,絲綢服裝甚至得到了皇家認可,皇宮御服皆用烏眼綾縫制。從絲綢印染而言,印染技術到唐朝方有大成。夏禹時代湖州的“織貝”,其貝殼花紋以染絲織成,此為印染技術的初始探索。唐代的吳綾已經應用了較為成熟的印染技術,因其練染柔滑、光彩眩人遂成貢品。

總體而言,絲綢產業的五大工序在唐朝皆已成形,并且具備了量化生產的可能,但是無論是絲綢產品的普及度、產量的規模,還是技術的發達程度、產業的支撐性,皆表明此時的絲綢產業尚不具備市場化的能力,尤其是市場交易量欠缺,因此只能認為其處于形成期。

三、絲綢產業的成長期:宋元明三代

從宋朝開始,湖州的絲綢產業進入一個發展快車道。一個最為顯著的標志是產量的大幅提升。絲綢產業的產量從官府的稅捐數量可窺一斑。據南宋陳旉所撰《農書》記載,湖州百姓自宋起“以蠶桑為歲計”,此外還需“兼工機織”,“五兩絲織小絹一匹”便可滿足充衣食之給,這些記載表明絲綢產業已經深入到普通老百姓的日常生活,甚至充當起一般等價物的功能。正是在此基礎上,宋朝官府逐漸對絲綢開征稅捐。公元976年前(即北宋太平興國元年前),宋朝官府在湖州設立了一個官方織綾機構——織綾務,該機構約有男工20人,女工58人。公元1049-1054年(即仁宗皇祐年間年間),絹稅正式實施,烏程四丁須納絹一匹,長興五丁須納絹一匹。據《宋會要輯稿》所載,1161年,“湖州歲額身丁?絹八萬余匹。”據《湖州府志》所載,1195-1200年間(即慶元年間),湖州府六縣的稅絹數量為:“烏程縣夏稅綢絹12526匹余,歸安縣夏稅絹14141匹余,長興縣夏稅絹29139匹,安吉縣夏稅絹17079匹,德清縣夏稅絹5808匹,武康縣夏稅綢絹7253匹”,及至1201-1204年(即嘉泰年間),湖州每年貢綾數量達到了5000匹、衣絹萬匹。

絲綢產業進入成長期的一個關鍵指標是交易市場的出現,這是絲綢產業市場化的關鍵一步。絲綢產業的交易市場雛形是南宋嘉泰年間誕生的絹市。南宋吳興的綾、武康、安吉和東、西林的絹紗皆很精美,引來交易需求,于是產生了收購絹紗的絹市。絲綢產業市場交易的真正成形得益于由絹市等交易雛形發展而來的絲行及絲市。絲行及絲市皆于明朝形成。絲行于明朝中期產生,據《新市鎮志》記載,正德年間位于德清縣的新市鎮出現了“收絲盛時呼為絲行”、“市肆所收有光、肥、細、經、緯等名目”等現象,此即為絲行的真實寫照。絲行雖誕生于明朝,但是將絲行發展壯大的卻是清朝。1662-1722年(即清康熙年間),江寧、杭州、蘇州三大織造局每年都會委派胥吏前往南潯、新市、雙林等地絲行采辦湖絲。絲市晚于絲行,于明朝晚期誕生。絲市最密集的區域為南潯、烏鎮、菱湖、雙林、新市、長興,其中尤以南潯、雙林、菱湖為甚,此三大絲市被譽為“湖州三大絲市”,有日出萬金的盛況。菱湖的絲市“摩臨溪,四五月間,溪上鄉人貨絲船排比而泊”、“前后左右三十里”,菱湖四周60多個村莊所產的蠶絲“皆鬻于菱湖市中”。

絲綢產業進入成長期的另一個佐證為生產技術的進步。生產技術的進步得益于工匠數量的增加。1369年(即明洪武二年),湖州織染局建立,取代了宋朝的織綾務及元朝的生帛局和織染局。湖州織染局于轄內各縣網羅工匠,1488年(即明弘治元年)德清縣衙門工匠中留存于湖州府的有35名,其中染匠7名、絡絲匠20名。工匠以輪班制的形式被織染局拘役,專為皇室生產絲綢制品。在工匠們的努力探索之下,絲綢產業的生產技術取得了較大突破,1023-1031年(即宋仁宗天圣年間),湖州的絲綢印染技術達到了可將綾、羅印染成淺紅、深紅、淡紅等多種顏色的水平,并且印染質量非常精美。《蜀錦譜》中所載的湖州絲綢三大名貴印染織品——湖州大百花孔雀錦、二色湖州大百花孔雀錦、四色湖州百花孔雀錦皆出現于此一時期。元朝的歸安縣在西林有染絹皂坊,明元時期的湖州織染局均有印染功能。印花技術與手工練染技術在明朝達到了一個空前的高度,1460年(即天順四年)生產的彩緞包括各種顏色的紗、羅、苧絲。1474年(即成化十年)前湖州對湖綾的練染技術領先于全國其他地方。據《蠶桑萃編》所載,湖州的絲綢印染技術達到了“雖曰人工之巧,亦緣水氣之清”的地步。明朝隆慶、萬歷年之后,雙林的綾絹以染色技術聞名,雙林鎮的黑坊(善染包頭紗、絹與縐類)、膠坊(善染五色裱綾)、皂坊(善染皂色絹)并存,分工明確,足見當時印染技術之盛。

總體而言,無論是絲綢產業的產量、市場化程度,還是生產技術,皆表明宋元明三代的絲綢產業進入到邏輯斯蒂曲線的成長期,然而在外向程度、對國民經濟的支撐性而言仍有不逮之處,故未抵達邏輯斯蒂曲線的成熟期。

四、絲綢產業的成熟期:清朝至建國初

絲綢產業走向成熟的一個最大的特征是對外貿易的規模化。絲綢的對外貿易于明朝中后期即現端倪,1506年(正德年間)之前,湖絲便開辟了日本、朝鮮、南洋的市場,1506年之后,湖絲成為歐洲各國對華貿易的重點商品。湖絲此階段的對外貿易從《西吳里語》得見,“湖絲百角斗(斤)價值百兩,至彼(南洋各國)得價二倍”。待清朝海禁松動,絲綢的對外貿易攜井噴之勢而來。1762年(乾隆二十七年)、1763年(乾隆二十八年)、1764年(乾隆二十九年),在對外貿易中咖喇吧、琉球、英國等國每條商船配買的二蠶湖絲分別達到了600斤、3000斤、2000斤。與此同時,絲商走私出口的湖絲數量非常龐大,閩商往往攜帶銀五十萬兩不等,廣商則攜銀兩百萬兩不等,二者前往湖州收購湖絲以走私出口。雙林的絲商陳義昌、蔡興源通過走私輯里絲積累起百萬身家。1825年(清道光五年)湖州輯里絲開始向歐美出口,每年的銷量達五六萬包。南潯的輯里絲遠銷到印度、緬甸、埃及、敘利亞等國家。1842年(道光二十二年),五口通商之后,上海被迫開放為商埠,生絲對外貿易的中心由廣州北遷上海,湖絲的對外貿易規模迅速上升。1844-1847年(道光年間),上海的生絲出口量達到58773包,其中湖絲占比55%,達到32364包,銷往英國居多。1853-1854年(咸豐年間),湖絲的出口量增加到58000余包。1859-1864年(咸豐九年到同治三年),湖絲這六年的出口總量達到驚人的386598包,其中1862年的出口量為102099包(重量達8167938斤)。當時的盛況在《烏程縣志》中有所記載:“湖絲極盛時出洋十萬”。1863-1864年(同治年間),湖州的輯里絲在英國進口中國生絲總量當中占比高達35%,輯里絲的牌價在倫敦生絲市場中最高。1873年(同治十二年)出自輯里絲的干經或洋經順利打開歐美市場,價格為銀三百余兩每擔。據《同治安吉縣志》所載,“近時細絲,西洋買客,貿去者為多”。1878-1879年(光緒年間),湖州銷往國外市場的蠶絲達到了29254擔、33042擔,占全省總銷量的比重達到了62.88%、64.93%。1880-1908年,湖州蠶絲年均銷售419310斤。1909-1920年(清宣統元年到民國9年),輯里干經的出口量大增,12年中年均出口量為16541.17擔,其中出口美國9345.75擔,占比56.49%,出口法國3942.92擔,占比23.84%,出口英國1874.25擔,占比11.34%,出口其他國家1378.25擔,占比8.33%。1913年,從上海出口的輯里湖絲達到了9400包(重量為752000斤),創下了自光緒六年以來的最高記錄。1924-1927年,在機械繅絲業的推動下,湖州年產白廠絲達2370擔,出口量保持持續增長態勢。建國之后,湖州的廠絲對外貿易從歐美轉向蘇聯等社會主義國家。1952年向蘇聯出口白廠絲達51.7噸,其中菱湖絲廠占到5.4噸,大利新絲廠占到10噸,中興絲廠占到8.4噸,達昌絲廠占到6.7噸,裕綸絲廠占到6.2噸,順豐絲廠占到5噸。

絲綢產業走向成熟的另一個特征是生產模式的成熟。絲綢產業從傳統的男耕女織生產模式轉型到專業化的機戶生產模式。在男耕女織的農業文明時代,絲織是農民的副業,從業者通常為婦女。因此在很長的一段時期,絲綢產業的生產方式是極度分散的,遠遠達不到規模經濟的要求。隨著絲綢產業逐步走向成熟,極度分散的生產方式必然會成為絲綢產業發展的桎梏。因此打破分散的生產方式引進專業化機戶生產方式的呼聲從明朝初期便開始了。明朝初期,部分織戶從農村的副業中獨立出來成為專業機戶。到了清朝,湖州的專業機戶迅猛發展,專業機戶逐漸分化成兩個類別,即大機戶和小機戶,皆以縐紗作為主要織造對象。大機戶通常兼營綢莊,織機數量在4到15臺之間,小機戶的織機數量在1到3臺之間。1821-1850年間,雙林20多個村莊所擁有的機戶規模已達1000多家,從業者多為女性,到清末男性從業者方增多。1919-1921年,雙林的專業機戶從業者數量多達五六千之眾,1930年之前湖州的專業機戶數量有6000多家,其中長興縣橫山鄉的綢機數量就有500多臺。1949年11月,經歷過抗日戰爭和解放戰爭之后的湖州仍然保持著2196戶專業機戶,其中城內機戶為282戶,從業者仍然有上千人。

絲綢產業走向成熟的第三個特征是生產工具趨于完善。織機的更替可以視為絲綢產業生產工具趨于完善的代表。湖州的絲織機依次出現了木機、鐵木機、全鐵機、無梭織機四代。民國初期,木機開始向鐵木機更替,湖州集成公司于1914年向日本購買了提花織機。1915年,官辦的絲綢習藝所通過向日本新式提花機學習改良之方,以促進織機的效率提升。1921年,達昌電織廠自主生產了20臺鐵木電織機,這是湖州的第二代織機。永昌絲織廠于1963年自主生產了全鐵電織機K62,這是湖州的第三織機。“七五”計劃時期,在技術引進的浪潮下湖州誕生了第四代織機——無梭織機。湖州綢廠和永昌于1986年2月從蘇聯引進了片梭織機,達昌綢廠則于同年8月從瑞士引進了PU型片梭織機。湖州綢廠還引進了瑞士整經機和精密絡筒機、意大利SM92-014劍桿織機、西德和意大利的倍捻機、穿停經片機、蒸筒機等國外先進織機。這是絲綢產業生產工具最先進的時期,此后一直停滯不前。

總體而言,從清朝到建國初期,絲綢產業無論是對外貿易量、生產模式,還是生產工具,都趨向了成熟。但是成熟也意味著沒落的即將來臨。

五、絲綢產業的衰退期:湖嘉分家至今

1983年8月12日,經國務院批準,將嘉興地區行政公署拆分為嘉興和湖州兩個省轄市,這就是湖州歷史上的湖嘉分家事件。在湖、嘉拆分的過程中,原本屬于同一個產業系統的絲綢企業也面臨拆分的命運。最終的結果是相對優質的絲綢企業資源被劃歸嘉興市,嘉興市以此為基礎在1984年組建嘉興市絲綢工業公司,也即上市公司“嘉欣絲綢”(證券代碼:002404)的前身。湖州在分家之后碩果僅存的“五大綢廠”歷經數次變革后分崩離析、銷聲匿跡。到目前為止,湖州絲綢企業沒有一家上市,這與湖嘉分家對湖州絲綢產業實力的削弱不無關系。

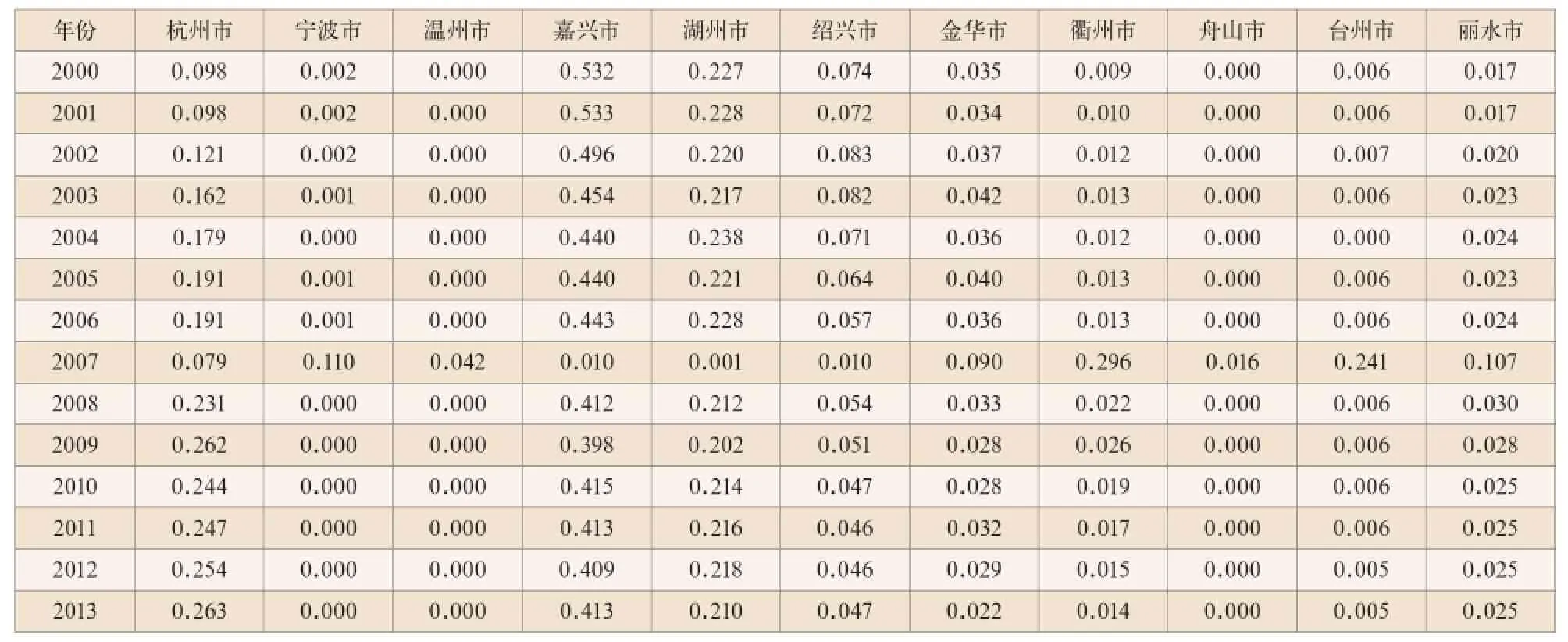

表1 2000-2013年浙江省11市蠶繭產量對比 (單位:萬噸)

表2 2000-2013年浙江省11市蠶繭產量占全省比重的對比

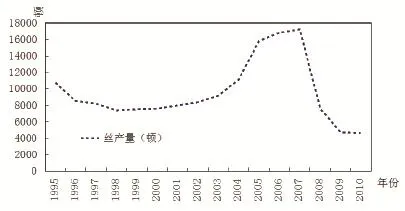

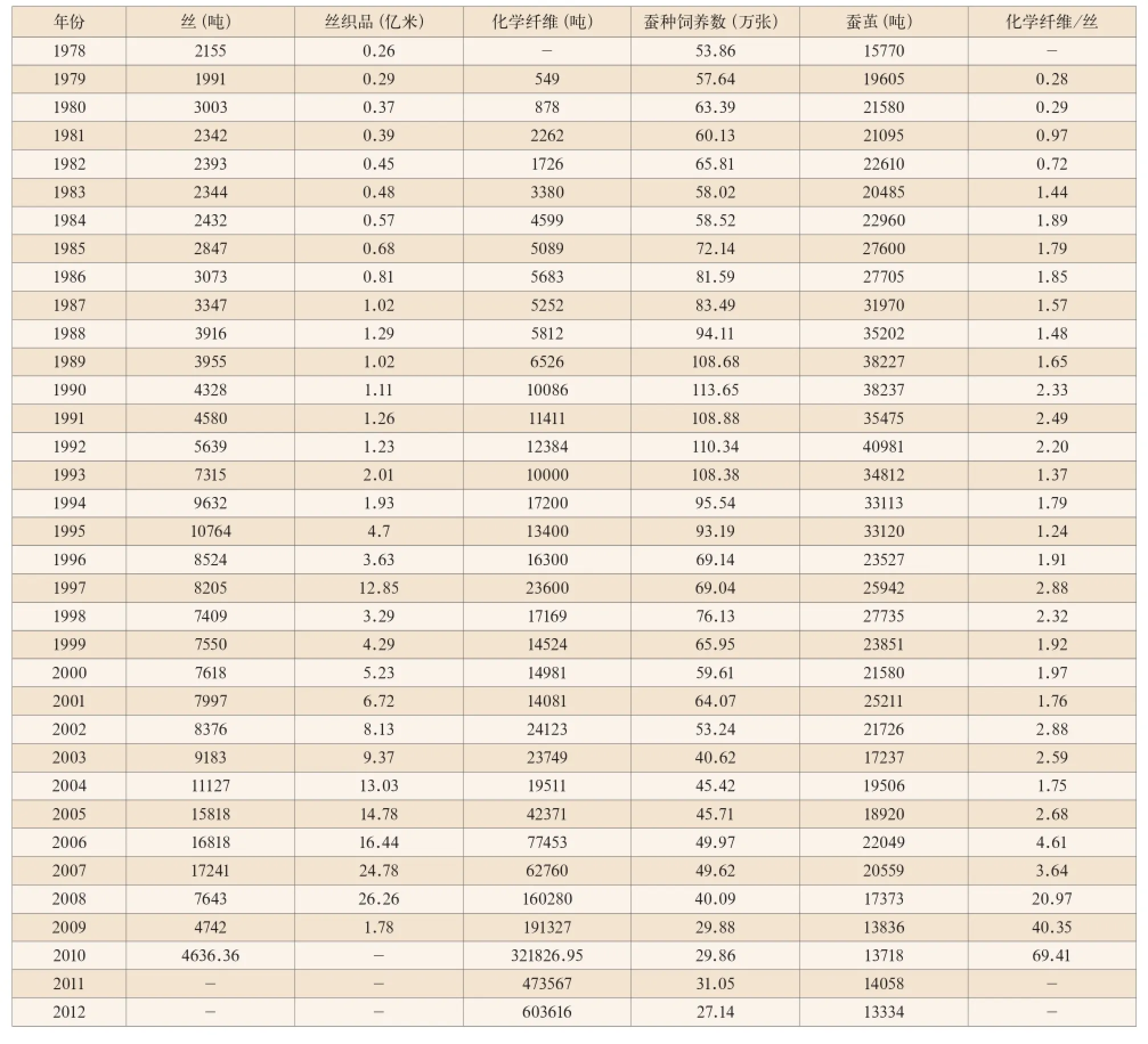

時至今日,湖州的絲綢產業仍然可見“絲綢之府”的殘存風貌。以蠶繭產量為例,表1中的數據表明進入新世紀之后湖州市的蠶繭產量相較于浙江省其他市仍然具有較大的優勢。做進一步對比發現,2000-2013年湖州市的蠶繭產量在浙江省所占的份額穩定在20%左右,除2007年外,湖州蠶繭產量占全省的份額僅次于杭州、嘉興,名列第三,如表2和圖2所示。然而,碎片化的輝煌難掩湖州絲綢產業整體性的頹勢。表3中1978-2013年湖州市絲綢產業的基本數據詳細詮釋了這種整體性的頹勢。湖州絲產量從最高點17241噸驟降到2010年的4636.36噸,形成一個大陡坡的軌跡,如圖3所示。湖州的絲織品產量從最高點26.26億米速降到2009年的1.78億米,在2009年出現了一個驚人的懸崖形態,如圖4所示。湖州的蠶種飼養數從最高點113.65萬張銳減到2013年的27.14萬張,在1990-2012年間釀成了一條自由降落的拋物線,如圖5所示。湖州的蠶繭產量從最高點40981噸跌落到2012年的13334噸,逐年下落的軌跡非常清晰,如圖6所示。

圖2 2000-2013年杭嘉湖三市蠶繭產量占全身份額的對比

圖3 1995-2010年湖州絲產量的變化

圖4 1995-2009年湖州絲織品產量的變化

圖5 1990-2012年湖州市蠶種飼養數的變化

圖6 1992-2012年湖州蠶繭產量的變化

不惟如此,湖州絲綢產業的衰退還可以從絲綢產業的相對地位得到印證。僅以工業對絲和化學纖維這兩種原料的需求為例,表3中的數據顯示,1979年湖州絲的產量為1991噸,而化學纖維的產量僅為549噸,不到絲的三分之一,然而僅僅三年過后,化學纖維的產量就實現了對絲的超越,1983年湖州化學纖維的產量為3380噸,比絲產量多出了1036噸,此后化學纖維的相對優勢地位得以持續鞏固,2010年化學纖維與絲的產量之比達到了69:41。絲在湖州工業原料中的領先地位徹底被化學纖維取代,這也是湖州絲綢產業衰落的一個縮影。2012年,湖州絲綢產業的產值在湖州工業總產值中占比僅為6.49%,這與歷史上絲綢產業作為湖州經濟命脈的身份相去已不知幾何。

六、疑問:絲綢產業能否進入重生期

根據前文對邏輯斯蒂曲線的闡述,在衰退期的結尾有一個演化分岔點,這個分岔點對于絲綢產業而言非常關鍵。如果出現了重大技術創新,則絲綢產業將進入一個新的演化周期,于是意味著絲綢產業的重生,但是若沒有出現重大技術創新,則絲綢產業將沿著邏輯斯蒂曲線走到終點,從而徹底歸于沉寂。因此決定絲綢產業命運的因素落腳在了技術創新上。

目前絲綢產業的技術創新仍在繼續,表4列舉了絲綢產業近年來的部分技術創新成果。然而僅從現有的技術創新成果而言,距離“重大”二字尚有較大落差。這給絲綢產業的結局多少涂抹了一絲悲涼的色彩。當然,邏輯斯蒂曲線并不是一條走向滅亡的曲線,而是一條延續希望的曲線。邏輯斯蒂曲線的希望在于:當一個產業的邏輯斯蒂曲線演化周期結束后,另一個產業的邏輯斯蒂曲線演化周期已然開始,不同的邏輯斯蒂曲線首尾相接便演繹了歷史長河中不同產業之間的輪換更替。因此即便絲綢產業走向終結,我們也不必悲觀,因為承載著希望的新興產業已經站在了下一條邏輯斯蒂曲線的起點上了。更何況,絲綢產業的衰退期還遠沒有結束,重大技術創新能否出現依然充滿懸疑,分岔點何時來臨仍處于未知中。

表3 1978-2012年湖州市絲綢產業的主要數據

表4 絲綢產業的部分技術創新成果

(作者單位:中共湖州市委黨校)