喪文化傳播中新媒體的角色分析

于 風(fēng)

(山東師范大學(xué) 文學(xué)院,山東 濟(jì)南 250014)

喪文化傳播中新媒體的角色分析

于 風(fēng)

(山東師范大學(xué) 文學(xué)院,山東 濟(jì)南 250014)

本文通過(guò)對(duì)“葛優(yōu)躺”圖片傳播事件中新媒體的角色進(jìn)行分析與反思,從而有利于在類似事件中正確發(fā)揮新媒體的作用,保障主流文化的主體地位,對(duì)其他消極亞文化的合理傳播提供一定的借鑒。

喪文化;新媒體;傳播;“葛優(yōu)躺”

2016年7月,一張葛優(yōu)的圖片火遍網(wǎng)絡(luò)。微博上部分用戶轉(zhuǎn)發(fā)“葛優(yōu)躺”圖片,圖片上配有文字“其實(shí)并不是很想活”“讓我墮落”等,轉(zhuǎn)發(fā)這些圖片的用戶大多是90后,是目前微博上最活躍的用戶。這種傳播現(xiàn)象背后所代表的是一種消極的喪文化,指的是一些90后的年輕人,對(duì)生活失去了信心和希望,沒(méi)有情感,沒(méi)有意識(shí),這也是亞文化的一種表現(xiàn)形式。追溯喪文化的源頭,發(fā)現(xiàn)其很大程度發(fā)軔于日本的“宅文化”。遭遇到“迷失的二十年”,日本社會(huì)從比較富裕倒退到發(fā)展長(zhǎng)期不景氣,從而衍變出了強(qiáng)說(shuō)愁的“喪文化”。再反觀我國(guó)當(dāng)下,正是思想觀念深刻變化的時(shí)代,也是社會(huì)結(jié)構(gòu)深刻變動(dòng)的時(shí)期。改革攻堅(jiān),矛盾凸顯,發(fā)展關(guān)鍵,無(wú)一不聚集了最大變數(shù)。

一、喪文化傳播中新媒體的角色分析

第38次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示,截至2016年6月,中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.10億,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到51.7%,微信朋友圈及微博的使用率分別為78.7%、34%,這一數(shù)據(jù)表明,新媒體正改變著人們的日常生活方式。網(wǎng)民可利用微信、微博等新媒體平臺(tái)隨時(shí)隨地發(fā)布信息,參與到信息傳播中。在以“葛優(yōu)躺”為代表的喪文化的傳播過(guò)程中,新媒體發(fā)揮著重要作用。

(一)“葛優(yōu)躺”傳播現(xiàn)象爆發(fā)期:始發(fā)者

新媒體時(shí)代的到來(lái)打破了傳統(tǒng)媒體時(shí)代一對(duì)多、點(diǎn)對(duì)面的傳播模式,轉(zhuǎn)變?yōu)橐粚?duì)一、多對(duì)一、多對(duì)多的傳播模式,實(shí)現(xiàn)了去中心化的傳播。這種傳播模式模糊了傳播者與受傳者的界限,使得人們不僅從新媒體平臺(tái)上傳播信息,也從中獲取信息。“葛優(yōu)躺”的圖片最初便是始發(fā)于微博,2016年7月4日,用戶@青紅造了個(gè)白發(fā)布了一張PS圖,葛優(yōu)率領(lǐng)“頹廢者聯(lián)盟”集體從沙發(fā)上出溜兒下去,并配發(fā)了“全體頹廢中……”的文字,每個(gè)人都是一副“生無(wú)可戀”的表情,配上癱軟的坐姿,讓看到圖片的人都覺(jué)得“好累,好想躺著啊”。除此之外,喪文化的另一代表青蛙PEPE,最初源于國(guó)外的一個(gè)論壇4chan。

(二)“葛優(yōu)躺”傳播現(xiàn)象蔓延期:擴(kuò)散者

隨著新媒體技術(shù)的日益發(fā)展,人們借以傳播信息的渠道和方式更加多樣化。“葛優(yōu)躺”的圖片在微博、微信等新媒體平臺(tái)隨處可見(jiàn),如微信推送文章《最火表情包“葛優(yōu)躺”出處居然這么搞笑!》等;如廣告《第三排也能葛優(yōu)躺?試試6座寶沃BX7!》等。由此可見(jiàn),新媒體平臺(tái)迅捷的傳播速度及廣闊的傳播范圍成為“葛優(yōu)躺”圖片傳播效果的“放大器”,有力地?fù)?dān)當(dāng)了擴(kuò)散者的角色。

(三)“葛優(yōu)躺”傳播現(xiàn)象消退期:引導(dǎo)者

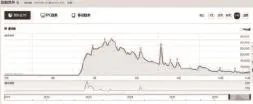

圖1

圖1 中,以“葛優(yōu)躺”為關(guān)鍵詞,在百度指數(shù)平臺(tái)上進(jìn)行搜索發(fā)現(xiàn),“葛優(yōu)躺”的搜索指數(shù)從2016年7月5日開始出現(xiàn),至2016年9月15日出現(xiàn)消退。這一階段新媒體更多的是引領(lǐng)人們進(jìn)行反思,充當(dāng)了引導(dǎo)者的角色。

二、喪文化傳播現(xiàn)象中,新媒體的角色反思

新媒體的出現(xiàn)為喪文化的傳播提供了便利的傳播平臺(tái),使帶有負(fù)面意義的“葛優(yōu)躺”圖片得以在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行廣泛傳播,甚至影響部分人價(jià)值觀的形成。因此,正確、合理地發(fā)揮新媒體在喪文化傳播中的作用就顯得尤為必要。

(一)履行社會(huì)責(zé)任

新媒體作為傳播媒介,依然同傳統(tǒng)媒體一樣需要履行社會(huì)責(zé)任。英國(guó)傳播學(xué)家尼克·史蒂文森曾指出:“像傳播這樣的事情基本上是大眾傳播媒介的責(zé)任。現(xiàn)代公民需要知道關(guān)于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的效益、環(huán)境方面可接受的風(fēng)險(xiǎn)程度和關(guān)于艾滋病毒傳播的當(dāng)今信息。某些批判視點(diǎn)已提出,由于金錢和權(quán)力的作用,大眾媒介關(guān)于這些問(wèn)題沒(méi)有給我們提供良好的服務(wù)。”這段話指出了媒體為追求經(jīng)濟(jì)利益而枉顧社會(huì)責(zé)任的問(wèn)題。新媒體時(shí)代下,各種媒介傳播平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈,為吸引受眾眼球,盲目追求點(diǎn)擊量的事時(shí)有發(fā)生。

(二)正確引導(dǎo)公共領(lǐng)域的發(fā)展

哈貝馬斯把一種具有公共性的空間稱為“公共領(lǐng)域”。所謂“公共領(lǐng)域”,“首先意指社會(huì)生活一個(gè)領(lǐng)域,在這個(gè)領(lǐng)域中,像公共意見(jiàn)這樣的事物能夠形成。公共領(lǐng)域的一部分由各種對(duì)話組成,在這些對(duì)話中,作為私人的人們來(lái)到一起形成公眾”。新媒體作為公眾傳播信息、發(fā)表意見(jiàn)的媒介平臺(tái),有利于公共領(lǐng)域的建構(gòu)。但由于新媒體平臺(tái)的參與門檻低,傳播主體魚龍混雜,這使得其所傳達(dá)的觀點(diǎn)一定程度上有失合理性,導(dǎo)致公共領(lǐng)域的發(fā)展存在一定的問(wèn)題。因此,新媒體應(yīng)正確引導(dǎo)公共領(lǐng)域的發(fā)展,構(gòu)建理想的公共領(lǐng)域。

三、結(jié)語(yǔ)

當(dāng)下,我國(guó)正處于社會(huì)轉(zhuǎn)型期,隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、利益的不斷分化,社會(huì)矛盾逐漸增多。處于這種復(fù)雜、敏感的社會(huì)情境下,亞文化作為人們緩解壓力、釋放情緒的工具使人們接受。此外,隨著社會(huì)的發(fā)展,我們已經(jīng)進(jìn)入多元文化并存、互滲的時(shí)代。亞文化與主流文化相互交織發(fā)展,負(fù)面信息與正面信息并存,多樣化的文化內(nèi)容借助于新媒體平臺(tái)的傳播,使得人們淹沒(méi)在信息的浪潮中,增加了人們選擇正確信息的難度。與此同時(shí),我們應(yīng)該看到,新媒體作為一種中性的媒介傳播平臺(tái),其本身并無(wú)好壞之分。這就要求我們正確地發(fā)揮其作用,推動(dòng)喪文化等亞文化現(xiàn)象的合理傳播,營(yíng)造積極、健康的文化傳播環(huán)境。

[1] 尼克·史蒂文森(英).認(rèn)識(shí)媒介文化[M].王文斌,譯.北京:商務(wù)印書館,2001:308.

[2] 哈貝馬斯(德).公共領(lǐng)域[M].汪暉,譯.載汪暉,陳燕谷.文化與公共性[M].三聯(lián)書店,1998:125.

G206.3

A

1674-8883(2016)23-0081-01

于風(fēng)(1993—),女,山東青島人,山東師范大學(xué)文學(xué)院碩士研究生在讀,研究方向:新聞傳播。