基于引力模型的中韓自貿區貿易潛力的實證研究

摘要:加快實施自由貿易區戰略是我國積極運籌對外經貿關系,實現對外貿易戰略目標的重要策略與手段。在考察中韓兩國雙邊貿易額、貿易結構和貿易依存度的基礎上,采用2000—2014年的面板數據,利用擴展的引力模型,對影響貿易流量的因素以及貿易潛力進行研究。研究結果表明:人均GDP乘積、兩國人口乘積、加入APEC對中韓兩國的出口都有正面影響;而國家之間的距離以及國土面積對出口都有制約作用。利用引力模型預測的貿易潛力表明,2000—2014年,中國對韓國的出口從潛力巨大型逐漸轉化為潛力開拓型,而韓國對中國的出口則基本屬于潛力再造型。從長遠來看,雙方需要培育新的貿易增長點才能促進雙邊貿易的長遠發展,而中韓自貿區的正式建立必將成為促進中韓貿易長遠增長的關鍵因素。

關鍵詞:中韓自貿區;引力模型;貿易潛力

中圖分類號:F752.7文獻標識碼:A文章編號:

2095-3283(2016)11-0017-08

[作者簡介]孫亞君,講師,研究方向:世界經濟、區域經濟一體化。

一、引言

多邊貿易體制和優惠區域貿易安排一直是驅動經濟全球化向前發展的兩個輪子。加快實施自由貿易區戰略是我國新一輪對外開放的重要內容。黨的十八大提出加快實施自由貿易區戰略,十八屆三中、五中全會進一步要求以周邊為基礎加快實施自由貿易區戰略,形成面向全球的高標準自由貿易區網絡。當前,全球范圍內自由貿易區的數量不斷增加,自由貿易區談判涵蓋議題快速拓展,自由化水平顯著提高[1]。2015年韓國成為中國的第二大貿易伙伴,中韓自貿區作為我國自貿區戰略的一部分,其建立必將對中韓貿易乃至整個中國貿易產生重大影響。

中韓自貿區談判于2012年5月正式啟動,目的在于為兩國貨物貿易提供制度保障,同時積極開拓雙方在電子商務、節能環保、金融服務等新興戰略服務領域的合作,共同構建一個規范穩定可預期的框架。2015年2月25日,中韓雙方完成中韓自貿協定全部文本的草簽,對協定內容進行了確認,從而完成了中韓自貿區的談判。2015年6月1日,中韓自貿協定正式簽署,標志著中韓自貿區建設正式完成制度設計。2015年12月20日,中韓自貿區正式生效。

中韓自貿區是高水平的自貿區,其率先突破將會為“一帶一路”沿線自貿區建設提供樣本,也是從國家層面推進自貿區戰略的重要突破口,中韓自貿協定生效后,將會給兩國企業帶來前所未有的新機遇。

二、文獻綜述

現有文獻對于貿易潛力的測算基本上分為兩種,一種是利用指數進行分析,另一種是利用引力模型進行分析。相比較而言,利用引力模型進行分析不僅具有處理過程容易,操作簡便等特點,而且還能考察各影響因素對貿易潛力的影響,應用較為廣泛,因此,本文從引力模型的角度進行綜述。

通過引力模型測度貿易流量及貿易潛力的文獻有很多,比較有代表性的如下:高志剛,劉偉(2015)通過構建引力模型對中國與中亞五國的貿易潛力進行了實證分析,并且展望了貿易前景。結果表明:經濟發展水平、交通運輸成本、關稅水平等因素是影響出口及雙邊貿易的主要因素[2]。譚晶榮,王絲絲,陳生杰(2016)運用引力模型對中國與中亞五國主要農產品貿易潛力進行了測算,認為中國與中亞五國的農產品貿易規模呈現擴大趨勢,但是結構相對比較單一,同時,中國與中亞五國在總體貿易上仍然存在不足,需要進一步挖掘貿易潛力[3]。譚秀杰,周茂榮(2015)基于隨機前沿引力模型分析了“海上絲綢之路”主要沿線國家間的貿易潛力,提出,“海上絲綢之路”的貿易效率在不斷提高,但是出口仍有很大潛力可供挖掘[4]。賀書鋒,平瑛,張偉華(2013)通過隨機前沿引力模型對中國與貿易伙伴在傳統貿易環境下以及北極航道通航環境下的貿易潛力進行了估計,評估了北極航道對中國貿易潛力的影響。提出中國出口效率與航運距離存在顯著負相關的關系[5]。孫金彥(2015)利用貿易結合度指數和引力模型測算了中國與澳大利亞的貿易潛力,指出,中國與澳大利亞的經貿關系還有很大的提升空間。[6]馬惠蘭,李鳳,葉雨晴(2014)通過引力模型測算了新疆對上合組織其他成員國農產品的出口貿易潛力,研究表明:新疆農產品出口俄羅斯、哈薩克斯坦貿易潛力較大,對吉爾吉斯斯坦出口呈現下降態勢;對烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦則呈現出貿易不足的狀態[7]。

現有文獻專門研究中韓兩國貿易潛力相對較少,比較有代表性的包括:張鴻,彭璟,王悅(2009)考察了中日韓區域內貿易的現狀,利用引力模型研究了影響貿易流量的因素,同時考察了三方的貿易潛力。研究表明,人均GDP、距離對出口貿易影響最大,三國之間的貿易存在巨大的發展空間,中韓、中日以及韓日的出口潛力極大[8]。張英,朱玉榮(2014)運用拓展的引力模型研究了中日韓FTA貿易流量與貿易潛力的發展,研究表明,中國對韓國及中國對日本出口貿易潛力屬于“潛力巨大型”,日本對中國出口貿易潛力屬于“潛力再造型”,日韓之間以及韓國對中日貿易潛力屬于“潛力開拓型”[9]。匡增杰(2015)利用引力模型分析了中日韓FTA的貿易潛力,研究表明,收入水平、距離因素對出口貿易量有著顯著的影響,三國之間存在著巨大的貿易潛力[10]。金綴橋,楊逢珉(2015)利用2003—2013年中韓雙邊貿易數據,對中韓貿易的現狀和貿易潛力進行了實證分析。研究表明,中韓兩國的貿易結合度和貿易互補性出現了遞減的趨勢,雙邊貿易潛力呈現出遞增的態勢、有巨大的發展空間[11]。

雖然現有文獻利用引力模型對雙邊貿易流量以及貿易潛力做了較為豐富的研究,但是,單獨研究中韓貿易的文獻比較少,特別是2015年,中韓自貿協定開始生效,在此背景下,研究中韓貿易的影響因素,以及分析其貿易潛力,對于拓展中韓經貿關系,提升中韓自貿區的發展水平,并且以中韓自貿區為典范,積極發展我國的自貿區戰略,都具有非常重要的理論意義和現實意義。

三、中韓雙邊貿易現狀

(一)中韓雙邊貿易總額

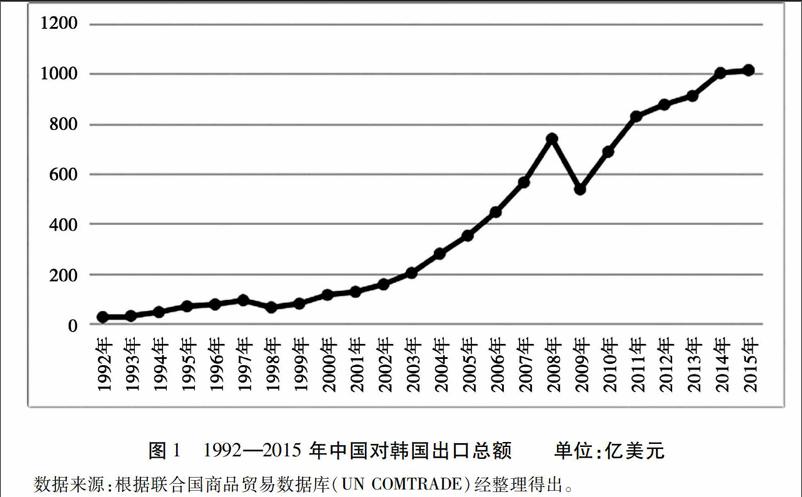

中韓兩國自1992年建交至今,本著相互尊重、平等互信、互惠互利、合作共贏的基本原則開展經貿關系,雙邊貿易發展迅速,取得了令人矚目的成就。中國對韓國出口總額從1992年的24億美元增長到2015年的1014億美元,保持了年均19%的增長率。從增長率上看,中國對韓國出口增長率有兩個低谷,一個是1998年,受到亞洲金融危機的影響,中國對韓國出口增長率降低了30%,另一個是2009年,受到美國次貸危機及金融危機的影響,增長率降低了27%,其余年份,中國對韓國出口都保持了增長,并且都保持了比較高的增長率(見圖1)。

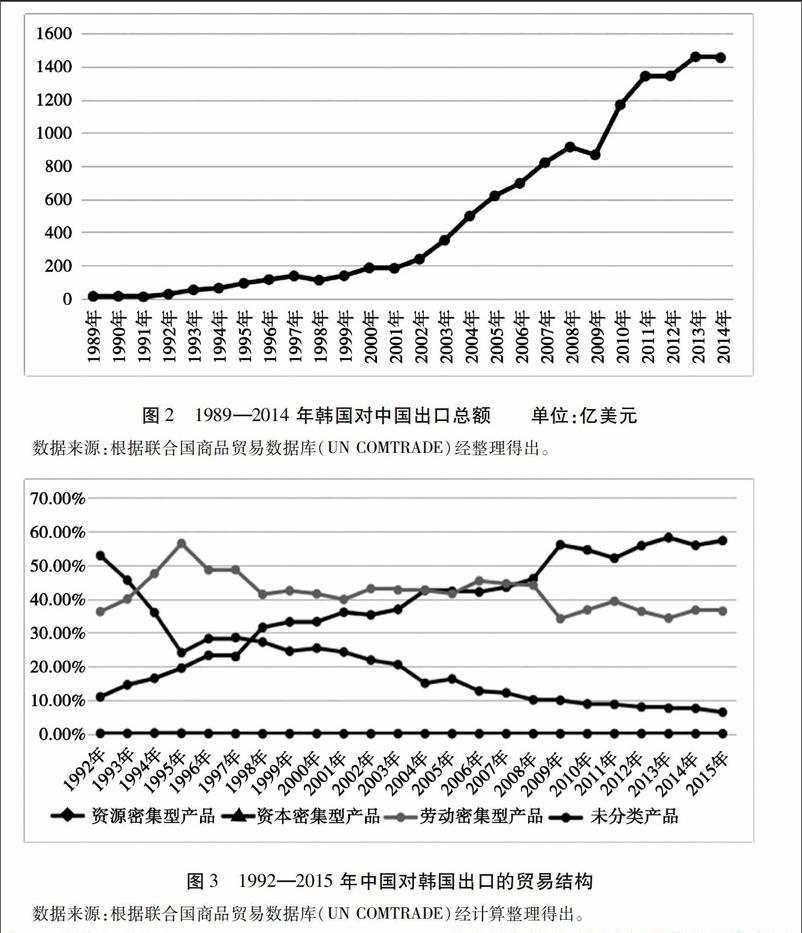

相比較而言,韓國自1989年就開始對中國出口,1989年出口額為13億美元,之后一直保持了年均25%的增長率,到2015年,韓國對中國出口達到1453億美元。其中,1992年中韓建交時,韓國對中國出口增長了164%, 1998年由于受亞洲金融危機的影響,韓國對我國出口增速放緩。2009年受美國次貸危機的影響,韓國對我國出口有所回落。其余年份基本保持了比較平穩的上漲態勢(見圖2)。

(二)中韓雙邊貿易結構

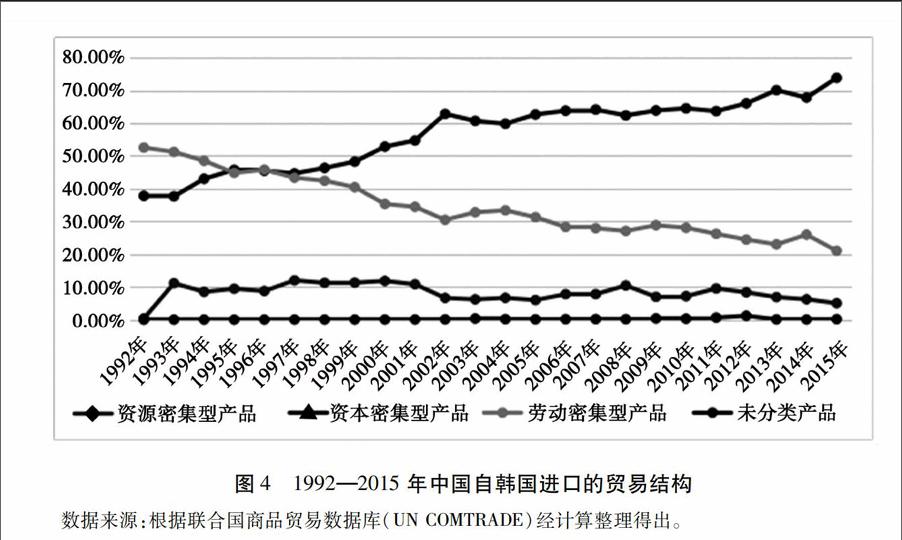

根據國際貿易標準分類(SITC Rev.3)可以把貿易商品分為四大類:SITC0-SITC4大多數為初級產品或資源密集型產品;SITC5和SITC7大多數為資本或技術密集型產品;SITC6和SITC8為勞動密集型產品;SITC9則是一些未分類產品。中韓之間的商品貿易結構呈現出以下特征:1.從出口方面來看,中國對韓國出口的商品以資本密集型產品和勞動密集型產品為主。1992—2008年,中國出口的勞動密集型產品的比重一直高于資本密集型產品的比重,而2008年以后,資本密集型產品的比重則超過了勞動密集型產品的比重,到2015年,資本密集型產品出口的比重甚至達到了50%以上。對于資源密集型產品來說,中韓貿易初期,中國向韓國出口的產品以資源密集型為主,隨著中韓貿易的發展,中國出口韓國的資源密集型產品的比重越來越低,到2015年,這個比重則降低到10%左右(見圖3)。上述變化說明我國出口韓國的商品結構在不斷優化。2.從進口方面來看,由于韓國國土面積狹小,資源匱乏,因此,中國從韓國進口的商品以勞動密集型產品和資本密集型產品為主,而且資本密集型產品所占的比重從1995年開始就超過了勞動密集型產品的比重,而且一直呈現比較平穩的上升態勢,2015年甚至達到了70%以上,而勞動密集型產品則呈現逐年下降的趨勢,2015年該比重降至20%。而資源密集型產品和未分類的雜項制品的比重則一直維持在比較低的水平,資源密集型產品到2015年已經降至10%以下(見圖4)。

(三)中韓兩國貿易依存關系

從貿易對兩國經濟的影響來看,中韓貿易占中國GDP的比重和占韓國GDP的比重都一直呈上升態勢,分別從1992年的076%上升到2014年的551%和1992年的145%上升到2014年的19%(見表1),說明兩國貿易對兩國經濟的影響一直在增強。有所不同的是,中韓貿易對韓國的影響要遠遠大于對于中國的影響,而且從增長速度來看,對韓國的影響越來越深。

從中韓貿易對韓國市場的依賴程度來看,中國對韓國出口占中國總出口的比重基本都在3%—4%左右,而中國自韓國進口占中國總進口的比重基本都維持在10%左右,但是并不是一直呈上升態勢,個別年份也會有所下降(見表1)。但是,中國自韓國進口占中國進口總額的比重遠遠高于中國出口至韓國占中國出口總額的比重,二者之間差距最大的年份可達7%左右,說明中國對韓國進口的依賴程度較高。

從韓中貿易對中國市場的依賴程度來看,韓國出口至中國的比重占韓國總出口的比重呈現逐年上升的態勢,從1992年的369%上升到2014年的2597%,其中最高的2010年為3214%,即韓國有1/3的出口商品是出口至中國。韓國自中國進口占韓國總進口比重從1992年的457%上升到2014年的1747%,最高的2010年為2225%(見表1)。從整體上來看,韓國對于中國市場的出口依存度相當高。

總體來看,中韓貿易具有較強的相互依賴性,但是依賴程度有別。韓國對中國的貿易依存度遠遠大于中國對韓國的貿易依存度。總之,中國經濟貿易的長期增長離不開韓國市場,韓國的經濟貿易發展更是離不開中國市場。由此可見,中韓自貿區的建立必將促進兩國經貿關系的長遠發展,兩國會分享更大的經濟利益。

四、中韓自貿區貿易潛力的引力模型分析

(一)引力模型的構建

引力模型是研究貿易流量的重要工具。它起源于物理學中的引力法則。最早將引力模型引入到國際貿易領域的是Tin Bergen(1962)和Poyhonen(1863),他們認為雙邊貿易流量和各自的經濟總量成正比,與兩國間的距離成反比。Xij表示i國家對j國家的出口額,A表示常數項,Yi和Yj分別表示i國和j國GDP,Dij表示i國和j國距離,通常用兩國首都和經濟中心之間的距離來表示。貿易引力模型的基本形式:Xij=AYiYj/Dij。由于該模型是非線性的,模型兩邊取自然對數轉化為線性形式。根據本文的研究目的,通過引入新的解釋變量得到擴展的引力模型如下:

模型1:

lnEXcit=β0+β1lnYctYit+β2lnPctPit+β3lnDci+β4lnTi+β5lnPectPeit+β6APECit+μ1

模型2:

lnEXkjt=β0+β1lnYktYjt+β2lnPktPjt+β3lnDki+β4lnTj+β5lnPektPejt+β6APECjt+μ2

其中,EXcit、EXkjt分別表示中、韓兩國對前46個貿易②③伙伴的出口額,各個解釋變量的含義、預期符號和說明如表2所示。國土面積可以看成是空間距離因素在國內的延伸,而且從中韓兩國前45位貿易伙伴的情況來看,基本都具備國土面積大的國情。由于中韓兩國與其他國家簽訂的自由貿易協定并沒有涵蓋兩國的主要貿易伙伴,而且即使簽訂了自由貿易協定,到2014年實際生效的也為數不多。隨著WTO功能的泛化,導致其多邊貿易合作的效力大幅降低,而亞太經合組織(APEC)是中國和韓國都共同加入的環太平洋地區、跨越五大洲的一致性貿易制度以及較為全面地包含中韓兩國主要貿易伙伴的組織,因此將APEC作為優惠貿易安排的虛擬變量。

(二)數據來源

本文選取2000—2014年中國和韓國與前46位貿易伙伴的面板數據,中韓兩國與這些國家的貿易額占到兩國各自總出口額的80%以上,說明這些數據能夠很好地說明中韓兩國出口的總體情況。兩國貿易數據來自聯合國商品貿易數據庫(UN COMTRADE)。各國GDP、人均GDP、國土面積及人口數據來自于世界銀行數據庫(WDI),GDP數據是指用2005年為基期計算的實際GDP。兩國的距離用兩國首都的直線距離來表示,數據為用googlearth測量出來的數值,單位為千米。APEC國家來源于APEC官方網站。

(三)引力模型的回歸結果

面板數據的模型通常分為混合效應模型、固定效應模型和隨機效應模型。混合效應模型是指對任何個體和界面不加區別采用混合最小二乘法估計參數;固定效應模型適用于系數效應方向一致、大小相近的情況;隨機效應模型是指將原來固定的系數作為解釋變量進行回歸。選擇哪一種模型來進行估計取決于Hausman檢驗來判斷樣本是否滿足個體影響與解釋變量不相關的假設,如果滿足就選擇隨機效應模型,反之則選擇固定效應模型。

運用Eviews80軟件進行回歸分析,回歸分析的結果見表3和表4。

模型1回歸結果如表3所示,筆者進行了隨機效應和混合效應模型檢驗,結果顯示,雖然隨機效應的擬合優度高于混合效應,但是,隨機效應模型未通過Hausman檢驗,因此,選擇混合效應模型。混合效應模型的結果顯示,除了GDP乘積和預期符號不相符以外,其余的變量都通過了經濟意義的檢驗,通過剔除GDP乘積這個變量,再次進行混合效應模型回歸,得到方程2,其余變量都在5%的顯著水平上通過了檢驗。

從模型1的方程2可以看出,對中國出口起正向作用的是兩國人均GDP的乘積、兩國人口乘積和屬于APEC成員,兩國人均GDP乘積每增加1%,雙邊貿易流量會增加0599630%;兩國人口乘積每增加1%,中國出口會增加0463747%;成為亞太經合組織成員,中國出口會增加0718459%。對中國出口起負面作用的是兩國首都的直線距離,兩國之間的距離每增加1%,雙邊貿易流量會減少0172991%,國土面積每增加1%,中國出口減少0335694%。

模型2的回歸結果如表4所示,和模型1類似,隨機效應模型沒有通過Hausman檢驗,因此,本文采用混合效應模型。混合效應的結果顯示,除了兩國GDP乘積與預期符號不相符以外,其他變量都通過了顯著性檢驗,通過逐個剔除解釋變量,直到所有變量都通過檢驗,得到方程5,即為韓國雙邊貿易的引力模型回歸結果。

lnEXkjt=0415642lnPktPjt-0445748lnDki-0164795lnTj+0561859lnPektPejt+0092635APECjt

(1375048)(-7138605)(-7298408)(2818396)(8563135)

R2=492496

從模型2得到的方程5可以看出,影響韓國和貿易伙伴國貿易流量的主要因素依然是韓國與伙伴國首都的直線距離、貿易伙伴國的國土面積、韓國與貿易伙伴國人均GDP的乘積以及是否是APEC成員。具體地說,當兩國人均GDP乘積增加1%時,雙邊貿易流量會增加0415642%;當韓國與貿易伙伴國的人口乘積每增加1%時,韓國的出口會增加0561859%;當貿易成員國為APEC成員時,韓國的出口會增加0092635%。

韓國與貿易伙伴國的直線距離對韓國出口起到抑制作用,當兩國距離增加1%時,韓國出口會減少0445748%。同時,貿易伙伴國的國土面積也對韓國出口起到了負面作用,當貿易伙伴國的國土面積增加1%時,韓國的出口會減少0164795%。

(四)中韓貿易潛力預測

引力模型的重要作用在于可以用來計算實際貿易流量與引力模型預測的理論值的比值,以此來估算雙邊貿易潛力的大小。根據劉青峰和姜書竹(2002)對于貿易潛力的分類標準,實際值比預測值大于或等于12屬于“潛力再造型”,要培育新因素才能促進貿易發展;在08—12之間屬于“潛力開拓型”,雙邊貿易還有很大的發展空間;小于08屬于“潛力巨大型”,雙邊貿易具有極大的提升空間。[12]應該指出的是,這種估算只是在現有條件下進行的,如果條件發生變化,估算的結果也會不同。把中韓兩國貿易的實際值與預測值進行比較,得出表5和表6。

從表5和表6的計算結果可以看出,中國對韓國的貿易潛力從潛力巨大型到潛力開拓型轉變,而韓國對中國的出口基本都屬于潛力再造型。其原因在于在中韓兩國政府和民間的努力下,兩國之間的貿易額一直保持增長態勢,2015年中國是韓國的第一大貿易伙伴,韓國是中國的第二大貿易伙伴,韓方需要培育新的因素才能促進雙邊貿易的發展。而中韓自貿協定的達成,必將成為這個新的促進貿易增長的因素,從而促進雙邊貿易的長遠增長。

五、結論與對策建議

(一)結論

運用引力模型對中韓兩國與前46位貿易伙伴之間的貿易流量進行了實證分析,并且對中韓兩國的貿易潛力進行了預測,通過研究得出了以下結論:1人均GDP乘積、兩國人口乘積、加入APEC對中韓兩國的出口都有正面影響;而國家之間的距離以及國土面積對出口都有制約作用。22000—2014年,中國對韓國的出口從潛力巨大型轉化為潛力開拓型,而韓國對中國的出口則基本屬于潛力再造型,也就是說,對韓國來說,需要努力培育新的貿易增長點才能促進對中國的出口。

(二)對策建議

1提高貿易便利性

雖然國家之間的地理距離不會發生變化,但是,提高貿易的便利性會促進雙邊貿易的發展。目前,可以考慮在兩國鄰近的城市之間建立開放的交易平臺,實現信息資源共享,縮短報關時間。加強兩國海關的合作以及關稅政策的協調、透明和非歧視,協調海關通關制度,促進電子海關的發展。

2大力扶持中國技術密集型產業的發展

中國出口至韓國的資本密集型或技術密集型產品的比重和中國自韓國進口的該類產品的比重逐年接近,但是,中國在該類產品的出口中處于低端,而且基本上以加工貿易出口為主。因此,我國應加強與韓國在技術密集型或資本密集型產品上的進一步合作,通過引進技術促進中國相關產業和企業提升自主研發創新能力。同時,政府應加大對技術密集型產業支持力度,制定相關產業發展規劃和出口扶植戰略。企業應主動學習韓國高新技術企業的技術與經驗,縮小和韓國企業在技術密集型產業上的差距,提升我國技術密集型產品的國際競爭力。

3增強政治互信,

由于歷史和政治等方面的因素,中韓貿易經常受到政策波動因素的影響。因此,應增強政治互信,加強政府層面的對話,減少政治因素對于中韓經貿的影響,以中韓自貿區建立為契機,提升中韓兩國經貿合作的水平。

[參考文獻]

[1]高志剛,劉偉. “一帶”背景下中國與中亞五國貿易潛力測算及前景展望[J]. 山東大學學報(哲學社會科學版),2015(5):24-34.

[2]譚晶榮,王絲絲,陳生杰. “一帶一路”背景下中國與中亞五國主要農產品貿易潛力研究[J]. 商業經濟與管理,2016(1):90-96.

[3]譚秀杰,周茂榮. 21世紀“海上絲綢之路”貿易潛力及其影響因素——基于隨機前沿引力模型的實證研究[J]. 國際貿易問題,2015(2):3-12.

[4]賀書鋒,平瑛,張偉華. 北極航道對中國貿易潛力的影響——基于隨機前沿引力模型的實證研究[J]. 國際貿易問題,2013(8):3-12.

[5]孫金彥. 基于引力模型的中澳雙邊貿易互補性及貿易潛力的實證研究[J]. 亞太經濟,2015(6):85-90.

[6]馬惠蘭,李鳳,葉雨晴. 中國新疆與上合組織國家農產品貿易潛力研究——基于貿易引力模型的實證分析[J]. 農業技術經濟,2014(6):120-126.

[7]張鴻,彭璟,王悅. 中日韓區域貿易潛力分析——基于貿易引力模型的角度[J]. 國際商務研究,2009(4):70-77.

[8]張英,朱玉榮. 中日韓FTA貿易潛力研究[J]. 重慶工商大學學報(社會科學版),2014(2):21-31.

[9]匡增杰. 中日韓自貿區貿易潛力、制約因素分析及策略選擇[J]. 上海對外經貿大學學報,2015(1):26-39.

[10]金綴橋,楊逢珉. 中韓雙邊貿易現狀及潛力的實證研究[J]. 世界經濟研究,2015(1):81-90,128.

[11]劉青峰,姜書竹. 從貿易引力模型看中國雙邊貿易安排[J]. 浙江社會科學,2002(6):16-19.

(責任編輯:郭麗春)