畢節市水稻生產情況及發展趨勢

黃堯先

摘 要:該文總結了畢節市水稻生產現狀,分析了發展優勢及存在的問題,并從擴大種植面積、發展特色水稻與打品牌戰略、倡導規模經營與加快農業產業化進程等方面進行闡述,并提出了對策建議措施。

關鍵詞:畢節市;水稻生產;發展趨勢

中圖分類號 S511 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)24-0040-03

Situation and Development Trend of Rice Production in Bijie City

Huang Yaoxian

(Bijie City Rural Energy Construction and Environmental Monitoring Office,Bijie 551700,China)

Abstract:This paper summed up rice production status of Bijie City,analysed the development advantages and existing problems,and from the expansion,development characteristics of rice planting area and the brand strategy,advocating the scale operation and accelerating the process of agricultural industrialization,and so on,put forward countermeasures and suggestions.

Key words:Bijie City;Rice production;Development trend

水稻是畢節市除馬鈴薯、玉米之外的第三大主要糧食作物,水稻生產在糧食生產中占有重要的地位。在新形勢下,為進一步煥發水稻產業的旺盛活力,提高綜合生產能力,促進種糧收益持續增加,對畢節市水稻生產情況及發展趨勢進行了認真調查、分析、總結。本文就適宜種植水稻的畢節市地理、氣象、水文資源;2010-2015年主栽水稻品種、區域分布、產量、種植模式,2010-2015年優質稻米、特色稻米的生產加工、品牌創建、銷售情況等進行闡述。找出發展水稻產業存在的問題,分析發展潛力,并針對存在問題提出對策建議措施,旨在為畢節市水稻產業發展提供參考依據。

1 基本情況

1.1 地理概況 畢節市地處滇東高原向黔中山原丘陵過渡的傾斜地帶,屬烏蒙山腹地,川、滇、黔之鎖鑰,長江、珠江之屏障,總面積近26 900km2,占貴州省總面積的15.25%;境內平均海拔1 600m,最高處位于赫章縣珠市彝族鄉與威寧縣交界的小韭菜坪,海拔2 900.6m;最低處位于金沙縣與仁懷縣、四川省古藺縣交界的赤水河谷,海拔457m。位于全市西部的威寧縣和赫章縣的西部、西北部和西南部平均海拔2 000~2 400m;赫章縣東部、織金縣西部及七星關區、大方縣、納雍縣平均海拔1 400~1 800m;金沙和黔西兩縣、織金縣東部平均海拔1 000~1 400m。立體氣候明顯,光照充足,雨熱同期,適宜水稻生長發育。

1.2 氣候概況 畢節市屬北亞熱帶季風濕潤氣候,夏無酷暑,冬無嚴寒,季風氣候比較明顯,降雨量較為充沛,立體氣候突出,據資料記載,全市各縣(區)多年(1951—1998)平均溫度10~15℃,最高為金沙縣,最低為威寧縣;年日照數在1 096~1 769h,最多為威寧縣;無霜期245~290d,金沙、織金兩縣最長;年均降水量849~1 399mm,最多為織金縣,最少為赫章縣。海拔相對高差大,垂直氣候變化尤為明顯,因山脈切割形成的盆地、槽地、谷地,有利于水稻種植。

1.3 水資源概況 畢節市全市河長大于10km的河流有193條,分別流人烏江、赤水河、北盤江、金沙江4大水系。屬長江流域烏江水系的主要干流有偏巖河、野濟河、六沖河、三岔河;屬赤水河水系的有赤水河;屬金沙江水系的有牛欄江、白水河;屬珠江流域的有北盤江上游的可渡河。市境內屬長江流域的流域面積25 600km2,屬珠江流域的流域面積1 239km2,分別占全市總面積的95.39%、4.61%。其中烏江水系流域面積17 800km2,金沙江水系流域面積4 901km2,赤水河系流域面積2 943km2,分別占總面積的66.2%、18.3%、10.9%。境內建成的大型水庫支嘎阿魯湖,水域面積達80km2,蓄水形成庫容達44.97億m3,被稱為貴州第一湖。在建的夾巖水利樞紐工程,集雨面積為4 306km2,總庫容13.25億m3,水利庫容8.48億m3,預計總投資169.4億元,為貴州最大的水利樞紐工程。全市水資源豐富,稻田灌溉具有得天獨厚的水源條件。

2 種植情況

2.1 主栽品種及適宜區域 全市主推品種及適宜區域:“豐優香占”,平均單產8 553kg/hm2,適宜區域為海拔

1 000m以下的中秈遲熟稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“中優838”,平均單產9 366.8kg/hm2,適宜區域為海拔

1 300m以下中早熟秈稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“香早優2017”,平均單產8 134.5kg/hm2,適宜區域為中早熟秈稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“內香8518”,平均單產8 328.3kg/hm2,適宜區域為海拔1 000m以下的中低海拔秈稻區作一季中稻種植;“天優1177”,平均單產

8 745.6kg/hm2,適宜區域為中秈早熟稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“中優608”,平均單產8 509.1kg/hm2,適宜區域為海拔1 000m以下中秈遲熟稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“農豐優256”,平均單產8 600.4kg/hm2,適宜區域為海拔1 000m以下的中低海拔秈稻區作一季中稻種植,稻瘟病重發區慎用;“中優5617”,平均單產8 604.5kg/hm2,適宜區域為海拔1 000m以下的中遲熟秈稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“吉優9號”,平均單產8 753.3kg/hm2,適宜區域為中秈中早熟稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“民優93”,平均單產8 445kg/hm2,適宜區域:早熟雜交秈稻地區,稻瘟病常發區慎用;“鋒優308”,平均單產8 631.2kg/hm2,適宜區域為海拔1 000m以下的中秈遲熟稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“安優136”,平均單產8 960.1kg/hm2,適宜區域為中秈中早熟稻區種植,稻瘟病常發區慎用;“蓉優396”,平均單產8 924.55kg/hm2,適宜區域:海拔1 000m以下的中遲熟雜交秈稻地區種植,稻瘟病常發區慎用;“滇雜35”,平均單產7 805.7kg/hm2,適宜區域為遲熟粳稻區種植;“畢粳43”,平均單產8 553kg/hm2,適宜區域為粳稻區種植;“畢粳45”,平均單產8 286kg/hm2,適宜區域為粳稻地區種植。稻瘟病常發區慎用;“糯優16”,平均單產

8 368.1kg/hm2,適宜區域為海拔1 000m以下的中低海拔稻區種植。

2.2 種植區域分布及產量

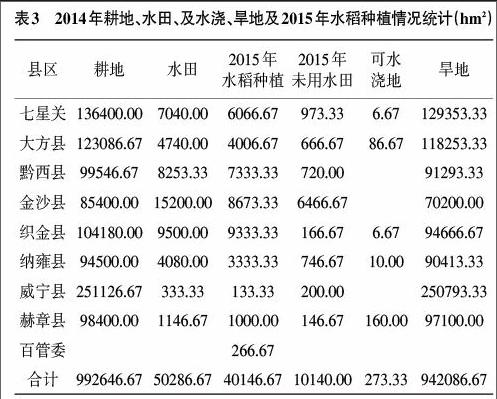

2.2.1 種植區域分布 由上表1可以看出:全市水稻種植面積穩定在40 000hm2左右,平均海拔在1 000~1 400m之間的金沙、黔西以及平均海拔在1 000~1 800m的織金縣,水稻種植面積最大以2015年為例,分別為

8 673.33hm2、7 333.33hm2、19 333.33hm2,分析占全市水稻種植面積的21.6%、18.27%、23.25%;平均海拔1 400~1 800m的七星關區、大方縣、納雍縣水稻種植面積較大,以2015年為例,分別為6 066.67hm2、4 006.67hm2、

3 333.33hm2,分別占全市水稻種植面積的15.11%、9.98%、8.3%;平均海拔在1 800m以上的赫章西部及威寧縣種植面積較小,以2015年為例,分別為1 000.00hm2、133.33hm2,分別占水稻種植面積的2.49%、0.33%;百管委為大方和黔西部分鄉鎮組成的旅游景區,水稻種植在此不作比較。全市基本形成了以東部低海拔地區為主的水稻主產區、以中部中海拔地區為輔的水稻種植區、以西部高海拔地區為補充的的水稻零星種植區。

2.2.2 產量水平 從上表2可以看出,總產量除2010年的266 300.00t最高、2012年的238 300.00t次之外,其余年份產量水平基本穩定在200 000.00t左右。據氣象資料記載,總產高的年份好,水稻整個生育期無低溫凍害,也無風雹及洪澇災害,無連綿陰雨天氣及輕度秋風天氣,往往夜間下雨白天放晴,風調雨順,三晴兩雨,早霜來得晚,晚霜去得早,氣象條件總體好,非常利于水稻育秧、栽秧、返青、分蘗、楊花、灌漿、乳熟、蠟熟及成熟;產量低的年份則是氣象條件總體上較差,要么低溫凍害、要么風雹災害、要么洪澇災害、要么連綿陰雨天氣、要么輕度以上秋風、要么早霜、要么晚霜、總之,在水稻的整個生育階段難免會遇到各種災害天氣,不利于水稻生長發育、開花結實,影響產量形成。

3 種植模式

隨著農業科技水平的提高和良種補貼等惠農政策的落實以及水稻種植保險工作的推行,為水稻栽培提供了新動力。近年來,在海拔1 000m以下的東部區域,基本形成了“麥—稻兩熟”、“油—稻兩熟”及“薯—稻兩熟”;在海拔1 000~1 400m的中東、中南部區域基本形(下轉106頁)(上接41頁)成了“麥—稻兩熟”、“油—稻兩熟”;在海拔1 800m以上的西部區域基本形成了一季稻種植區。

4 耕地、水田、及水澆地面積情況

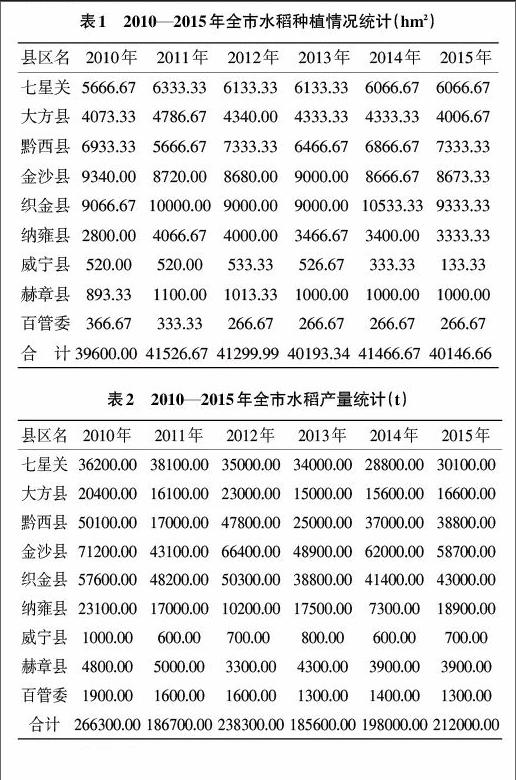

從上表3可以看出,2015年水田未利用面積還有

10 140.00hm2,也就是說在常年種植水稻40 000.00hm2之外,還有10 286.00hm2以上的水田面積可以發展水稻種植,各縣區在擴大水稻種植面積上均有一定空間,其中:金沙空間最大,達6 466.67hm2;連可水澆地計算,威寧縣空間最小也達200.00hm2,說明畢節市擴大水稻種植面積潛力較大。

5 優質稻和特色稻情況

優質稻和特色稻的種植面積逐年增加。雜交優質稻面積從2010年的13 340.00hm2發展到2015年的

17 646.67hm2;常規優質稻種植面積從2010年的3 640hm2發展到2015年的4 013.33 hm2。特色稻中:一級優質稻種植面積從2010年的3 800.00hm2發展到2015年的

5 266.67hm2;紅米種植面積從2010年的80.00hm2發展到2015年的213.33hm2;香禾種植面積從2010年的200.00hm2發展到2015年的466.67hm2。訂單生產及認證逐年提高。優質稻米企業訂單生產從2010年的333.33hm2發展到2014年的573.33hm2;無公害生產認證從2010年的333.33hm2發展到2014年的1 240.00hm2。品牌創建成果顯著。依托“烏蒙山寶,畢節珍好”品牌優勢,已創建“馬血泥牌”、“東關坡牌”、“黔西北牌”3個大米品牌,3個優質米品牌,1個無公害品牌。加工初具規模。已建成投產年加工能力2 000.00t的優質米加工企業1個;日加工大米20t以上的省級龍頭企業1個。優質米價格良好,供不應求。以2013年為例,普通米銷售均價4.12元/kg、優質米均價5.6元/kg、無公害米均價5.2元/kg、紅米均價12元/kg,主銷市場為省內,供不應求。

6 存在的主要問題

一是風雹、洪澇、低溫、干旱等自然災害多發,農業基礎設施薄弱,抵御自然災害能力弱,靠天吃飯現象依然存在;二是農村青壯年勞動力大量外出務工,耕田種地勞動力不足,而改種旱糧現象存在;三是近年來農資價格漲幅較大,水稻生產成本逐年增加,生產投入較大,種植成本高;四是優質稻特別是特色稻生產規模不大。優質米特別是特色米企業加工轉化能力不高,帶動能力不強。

7 對策建議措施

7.1 進一步落實強農惠農政策,提高種植戶收益 一是嚴格保護耕地資源,劃定水稻種植保護區,搞好農田基本建設,進行中低產田改造,大力培肥地力,不斷提高田地養分含量;二是大力實施農業綜合開發,千方百計搞好水利設施建設,實施山、水、田、林、路綜合治理,增強灌溉抗旱、泄洪排澇能力,提高水田增產潛力;三是積極推行水稻種植保險,降低水稻種植戶因災害減少收成的風險,確保旱澇豐收。四是提高良種補貼、農資綜合直補等補貼標準,進一步積極落實強農惠農政策,減輕水稻種植戶生產投入。

7.2 推廣現代農業科技,提高農業科技貢獻率 一是大力推廣優質良種,推廣輕簡、節本、高效栽培技術,提高單產水平,增加產出效益;二是制定《水稻無公害生產技術規程》等地方標準,積極推廣應用;三是加大水稻育秧、插秧及聯合收割等農業機械的推廣普及力度,減輕人工投入,提高勞動生產率。

7.3 加快糧食流通轉化步伐,實現糧食產業化經營 繼續鞏固水稻在糧食生產中的主導地位不變,充分利用水田剩余空間,擴大種植面積。培育種糧大戶、組織農民成立專業合作社,大力發展優質稻、特別是特色稻種植;支持優質稻特別是特色稻加工轉化龍頭企業,實行專業化生產,規模化經營,做強做大訂單工程,實現產供銷一條龍建設,帶動農村勞動力就業致富。 (責編:張長青)